邵晋涵:言史学则推君

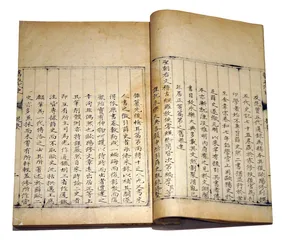

作者:卜键 《旧五代史》,清乾隆四十七年(1782)抄本。邵晋涵在四库馆仅两年多,最重要的成果是完成《旧五代史》的辑录(樊甲山 摄/FOTOE 供图)

《旧五代史》,清乾隆四十七年(1782)抄本。邵晋涵在四库馆仅两年多,最重要的成果是完成《旧五代史》的辑录(樊甲山 摄/FOTOE 供图)比较起浙江同乡余集,邵晋涵要年轻五岁,但学问和名气都大很多。他是浙东学派的代表人物之一,也是清代屈指可数的一流史学家。晋涵在未第时已以无书不读、过目不忘著称,进入四库馆后,遇有同事和总裁询及历史疑点,能随口告知出于某书乃至某页,获得信服。那时的学人谈论四库纂修,有一种说法是经部首推戴震,史部首推邵晋涵,子部首推周永年,集部首推纪昀,自有其道理在焉。五征君之美誉,也主要仰赖戴、邵、周三人。

邵晋涵为宋代邵雍之后,南渡之际族裔流播浙江,本支始祖邵忠曾任扬州路都巡,退仕后定居余姚通德乡清风里,“代有闻人,科名接踵,冠盖相望”。这些誉辞出于晋涵的好友洪亮吉,虽有几分夸饰,也非空穴来风。余姚邵氏乃耕读之家,晋涵的高祖邵琳中明崇祯十三年副榜,由教谕升山西洪洞知县,有文集行世;从祖邵廷采(念鲁)科场受挫后专心著述,有《思复堂文集》,号为姚江书院派的殿军;祖父邵向荣登康熙五十一年明通榜,自请就教职,做了很久的定海县教谕,有德声,著述亦丰;叔祖邵坡精研濂洛关闽之学,得主考官激赏,会试卷传诵京师,遭人陷害而落第;晋涵之父邵佳鈗随叔父读书,好学深思,记忆力与悟性超强,也较多影响到儿子。给予晋涵良好家教的还有母亲袁氏,幼承家学,熟知明史,常讲给儿子听,耳濡目染,养成了他对历史的浓厚兴趣。

邵晋涵四五岁时,就被祖父带至镇海县学,亲自课读,年长六岁的哥哥履涵也时加引导,打下了扎实的基础。他曾忆写兄弟共读的时光,自己幼年体弱多病,20岁时患失血症,哥哥亲为调理,两年多始愈。乾隆三十年秋,晋涵得中举人,名列第四。该科正考官为曹秀先,入闱后突然患病卧床,阅卷由副考官钱大昕主持,读晋涵卷“谓非老儒不办”,见面始知如此年轻,学识博雅,拊掌称不负此行。后邵晋涵两赴会试皆落第,奔波于京杭之间,也为生计去做家教,终于夺得三十六年辛卯科会元,亦即会试的第一名。据朱筠描述:大学士刘统勋拿着一份试卷,对着任同考官的他赞叹不已,朱筠读后认为一定是邵晋涵的,极力赞同拔置第一,拆封后果然不差。刘统勋询问何以判断神准,告以当今优秀学者多与晋涵交往,自己也读过其文章,当然不愿意再错失杰才。廷试之后,邵晋涵列在二甲第一名,而诡异的是不仅未能入选庶吉士,甚至连分部见习都没有,给了个待分配。

这几乎是从无先例的事情,为什么?只能是皇上发了话,可原因又是什么?

《清高宗实录》卷八五三载,弘历在“亲阅定进呈十卷甲第”时,对刘统勋等读卷官说:

前因殿试对策,贡士等多用颂联,甚非先资拜献之道,屡经降旨饬禁。今日读卷诸臣将拟定十卷进呈,阅其文词,仍未免颂多规少,其间且有语涉瑞应者,朕意深为不取。夫文章华实不同,即关系士习淳漓之辨。贡士等进身伊始,若徒挦扯肤辞,习为谀颂,岂敦淍实学本意。现就各卷中,择其立言稍知体段、不至过事铺张者,拔列前茅;其措词近浮及引用字句失当之卷,酌量抑置。以昭激劝,并将此旨通行晓谕知之。

一番话高屋建瓴,气势恢弘,真让那些个新科进士羞愧,却一点儿也不反思这种情形是怎样造成的。《石渠余纪》卷一亦载此事:“三十六年辛卯恩科,廷试邵晋涵等一百余人,论以进呈十卷颂多规少,且有语涉瑞应,朕深为不取,乃择黄轩为第一。”由此也可推测:在进呈十卷中,晋涵的排名极可能在一甲,先是被改为二甲,尔后又落选庶吉士。就连曾对其卷击节赞叹的刘统勋,因皇上发了话,也不便再进一言。

意外的高中和更为意外的落选庶吉士,使邵晋涵如坐过山车,个中滋味,当事人自己未写,也就不烦猜测了。离京前,他到乡试座师钱大昕处辞行,聊天时谈了父亲的治学尤其是读《易》心得,恳请老师撰文表彰。大昕颇为赞赏,撰文详记二人的对话,也表达了对晋涵遭遇的惋惜。持这种感受的还有朱筠,他在当年冬抵任安徽学政后,即将邵晋涵延揽入幕。那是一段愉悦的日子:学署设于靠近长江的太平府,署中聚集了章学诚、黄景仁、洪亮吉等人,戴震也时常来聚。担任学政期间,朱筠推行自己的治学理念,提倡朴学,孜孜于发现和培养人才,巡考阅卷之暇,则与一班幕友切磋琢磨,一起探讨学问。就是在这一环境中,邵晋涵与章学诚、洪亮吉等结下终生情谊。

乾隆三十八年春的征召之旨,邵晋涵应是在安徽凤阳接到的。其时他正在某塾授徒,有些不开心,闻讯必抓紧启程赴京。前面已写到五征君皆有四库总裁的举荐,而提名邵晋涵者,一说是刘统勋,一说为于敏中。统勋本来就看好他,对其被弃用应怀着一份歉疚,自会趁修书之机相荐;敏中与学界交往更多,素喜延揽人才,久闻晋涵博学,也要力加推举。而乾隆帝的性情果毅,冲动之下常有偏执之举,事后也会反思,听到近臣的推荐,尤其是对晋涵入馆后良好表现的介绍,好感大增。于敏中在致陆锡熊的信中写道:

闻邵会元已到,其人博洽,于书局自大有益。前岁圣母万岁诗册内有“玉𨳸开寅”语,上询见于何书,遍检无可复奏。彼时敬堂先生云此稿出邵会元之手,便中希问之,将玉𨳸二字出处寄示为嘱。

可知当初邵晋涵还留下一个疑问,搞得皇上和大臣都弄不明白,现在他回来了,敏中赶紧询问。陆锡熊接信后自会去找晋涵,在复信中写明,敏中在下一封信里也写及,称“旧疑已释”,也会趁便回复皇上。而因看不到锡熊的信,我们仍不得要领。当年乾隆对他的反感或也与此有关,整一些罕见怪词在朕前显摆,偏不用你!

五征君入馆之初,全都参与了《大典》辑佚,又因内蕴与学识不同,成绩远非一般翰林可比。当年七月弘历传谕内阁,为他们进入翰林院打开了大门,晋涵于四十年四月直接参加壬辰科庶常的散馆考试,授为编修。孰料天有不测风云,老母袁氏于当年秋病逝,邵晋涵闻讯即离职南奔,在家乡为母亲守丧。由此逆推,此前他在四库馆仅两年多,最重要的成果是完成《旧五代史》的辑录。

邵晋涵结束丁忧返京,已是四十三年秋,仍以编修回四库馆办书。他在第二个阶段的工作重点,应是撰写提要,《南江文钞》收录有37篇,如其为《史记》《汉书》《后汉书》等写的提要,皆属重要条目,悉出晋涵一人之手。钱大昕称:“言经学则推戴吉士震,言史学则推君。”诚哉斯言。 四库全书