米兰·昆德拉,与我们

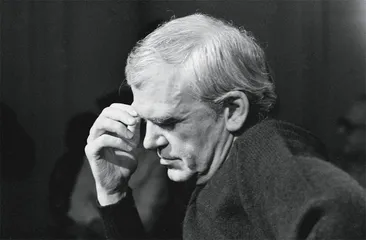

作者:薛巍 7月11日,捷克作家米兰·昆德拉在巴黎去世,享年94岁。几十年来,他一直处于隐居状态,他最后一次在电视上露面是在1984年。英国作家罗宾·阿申登问道:“我们应该怎样记住他?记得他的反讽和玩笑,他对爱情嘲讽的剖析,他对刻奇的憎恶,还是他打破我们的幻想时的快乐?只要还有谎言,他的作品就会对我们有教益。”

7月11日,捷克作家米兰·昆德拉在巴黎去世,享年94岁。几十年来,他一直处于隐居状态,他最后一次在电视上露面是在1984年。英国作家罗宾·阿申登问道:“我们应该怎样记住他?记得他的反讽和玩笑,他对爱情嘲讽的剖析,他对刻奇的憎恶,还是他打破我们的幻想时的快乐?只要还有谎言,他的作品就会对我们有教益。”上世纪八九十年代,昆德拉深受世界各地的文学爱好者的喜爱。朱伟在《重读八十年代》中说:“1986年文学圈就开始传米兰·昆德拉之重要了。韩少功1985年开译,1986年就迅速出版了……昆德拉的《生命中不能承受之轻》,1987年对于我们的影响,是那种对存在的思考方式。”1987年,景凯旋翻译了昆德拉的《为了告别的聚会》,后来又翻译了他的《玩笑》和《生活在别处》。那时很多人嘴上都挂着昆德拉书中的金句:“人类一思考,上帝就发笑”;“媚俗是对粪便的绝对否定”;“调情是一种暗示有进一步性接触可能的行为,但又不担保这种可能性一定能够兑现”。

西方国家的读者在刚接触昆德拉的作品时,也觉得它们很酷,因为其中包含对权力的滥用、乌托邦的诱惑、存在的本质的思考。卡尔维诺说:“昆德拉的小说把情感小说与存在主义小说、哲学和反讽糅合起来,表明他是当代最狄德罗式的作家。”《泰晤士报》的讣闻说:“昆德拉是捷克20世纪下半叶最著名的文化人物之一,在20世纪80年代,在年轻的、智性上有时尚感的西欧人的心目中,他的小说《不能承受的生命之轻》就像60年代人心目中的《麦田里的守望者》,是一种随身带着的饰品,要很招摇地去读它,最好是在巴黎的左岸。” 像拉什迪所说的那样,昆德拉给他的读者的想象留下了不可磨灭的印记,“存在是轻的,无法修正、没有第二稿,这让人难以承受,但也可以是解放性的”。美国作家乔纳森·罗森说:“1980年,我在上高中,昆德拉的《笑忘录》被从捷克语翻译成了英语,我仍记得那样一部融合了回忆、哲学和历史的小说的出版带来的兴奋,书中描写的放荡生活就像《傲慢与偏见》中描写的晚宴派对。在80年代读昆德拉,就像观看《广告狂人》,相信抽烟、喝酒、抓秘书的臀部是在大胆地肯定个人的自主性。”美国作家戴维·尤林说:“昆德拉的作品模糊了政治和爱欲、头脑和身体之间的界限;每一本书都推翻了一套等级体系。其效果让人眩晕、振奋。他的基本主题或者说遗产是解放——形式、风格、性和政治方面的解放……在昆德拉对小说的构想中,一切皆有可能,因为没什么是必须要做的。我们可以自由玩耍,不仅是自由,而且是必须自由。”

像拉什迪所说的那样,昆德拉给他的读者的想象留下了不可磨灭的印记,“存在是轻的,无法修正、没有第二稿,这让人难以承受,但也可以是解放性的”。美国作家乔纳森·罗森说:“1980年,我在上高中,昆德拉的《笑忘录》被从捷克语翻译成了英语,我仍记得那样一部融合了回忆、哲学和历史的小说的出版带来的兴奋,书中描写的放荡生活就像《傲慢与偏见》中描写的晚宴派对。在80年代读昆德拉,就像观看《广告狂人》,相信抽烟、喝酒、抓秘书的臀部是在大胆地肯定个人的自主性。”美国作家戴维·尤林说:“昆德拉的作品模糊了政治和爱欲、头脑和身体之间的界限;每一本书都推翻了一套等级体系。其效果让人眩晕、振奋。他的基本主题或者说遗产是解放——形式、风格、性和政治方面的解放……在昆德拉对小说的构想中,一切皆有可能,因为没什么是必须要做的。我们可以自由玩耍,不仅是自由,而且是必须自由。”

昆德拉是一位著名钢琴家的儿子,他自己是一位爵士乐音乐人,后来转向文学和电影,在60年代被布拉格电影学院聘为教授,1972年被电影学院解雇,1979年夏天,捷克政府宣告取消昆德拉捷克公民的身份。美国作家厄普代克总结说:“昆德拉是一个反复被逐出伊甸园的亚当。跟他这种复杂、曲折的经历相比,许多美国作家的经历就像西红柿的成长一样平平无奇,所以昆德拉能够像加缪那样,轻松地把个人和政治意义融为一体。”

生活中的昆德拉也很爱开玩笑。1968年12月,马尔克斯和富恩特斯乘飞机抵达布拉格,昆德拉负责接待他们,带他们去了一家桑拿店。随着热气的蒸腾,他们的身体太热了,两位客人问,可以去哪里把汗甩掉。昆德拉带他们去后门,可以从那里走到冰冻的伏尔塔瓦河上的一个洞里。他指了指河,两位客人就爬了进去,以为他也会一起下去。但是昆德拉待在岸上大笑,两位拉美作家上来的时候已经冻得像冰棍了。马尔克斯说:“一个放开了自我的疯子先是在零上120度、然后在零下20度给我们解释他的国家的问题。”

袁筱一在《文字传奇》中说:“在昆德拉漫长的小说创作旅途中,他一直在重复这个词:玩笑。革命是玩笑(《玩笑》),逃亡是玩笑(《告别圆舞曲》),爱情是玩笑(《好笑的爱》),青春是玩笑(《生活在别处》),道德是玩笑,不朽是玩笑(《不朽》),回归是玩笑(《无知》),自我的寻找是个玩笑,甚至,家也是一个玩笑,生命本身也是个玩笑(《不能承受的生命之轻》)。堂吉诃德走出家门,他看到的世界是一个毁灭的世界。越往下走,就越会纵情于玩笑之中。”

昆德拉曾说他不是一名教士,他不能告诉别人该信什么。但他在《雅克和他的主人》的序曲中说:“要是真得给自己下个定义的话,我会说自己是个享乐主义者。”这是他的信仰,但不是自私地享乐。昆德拉把小说当作他思考世界的方式。他在接受美国作家菲利普·罗斯的访谈时说:“小说不做任何主张,只寻找并提出问题。人的愚蠢来自对每件事都有答案。小说的智慧在于对每件事提出问题。小说家教读者把世界看成一个问题,这种态度包含了智慧与宽容。我觉得现在全世界的人喜欢批判甚于谅解,热衷回答甚于质疑。”

他在《帷幕》中也为他的哲思型小说做了辩护:“像布洛赫和穆齐尔那样在现代小说美学中引入的小说思考,跟一名科学家或者哲学家的思考完全不同;我甚至要说,这种思考是有意非哲学的,甚至是反哲学的,也就是说坚决独立于任何既有的思想体系;它并不做出评判;不宣扬什么真理;它在探询,它在惊讶,它在探查;它的形式最为多样:隐喻的、讽刺的、假设的、夸张的、格言式的、好笑的、挑衅的、奇思异想的。” 昆德拉在他的作品中探讨了许多一般认为是相互对立的概念:轻与重,灵与肉,偷情与忠诚,线性与循环,短暂和不朽,力量与软弱,记忆与遗忘,玩笑与严肃,荒谬与正常,大众与精英,抒情与史诗,媚俗与媚雅,乐观与悲观,虚无与意义……在他看来,很多问题都不是那么黑白分明,没有哪一个肯定比另一个更好。比如关于生命是轻的、一次性的,还是沉重的、永恒轮回的,卡尔维诺说,如果永恒轮回是相同的回归,独特的、不能重复的生活跟重复的生活就是一样的,每一个行动都是无法挽回的。如果永恒轮回只是节奏、模式、结构的重复,细节是可以变的,那么每件事都有其他更好或更坏的选择,每一个动作就都变轻了。

昆德拉在他的作品中探讨了许多一般认为是相互对立的概念:轻与重,灵与肉,偷情与忠诚,线性与循环,短暂和不朽,力量与软弱,记忆与遗忘,玩笑与严肃,荒谬与正常,大众与精英,抒情与史诗,媚俗与媚雅,乐观与悲观,虚无与意义……在他看来,很多问题都不是那么黑白分明,没有哪一个肯定比另一个更好。比如关于生命是轻的、一次性的,还是沉重的、永恒轮回的,卡尔维诺说,如果永恒轮回是相同的回归,独特的、不能重复的生活跟重复的生活就是一样的,每一个行动都是无法挽回的。如果永恒轮回只是节奏、模式、结构的重复,细节是可以变的,那么每件事都有其他更好或更坏的选择,每一个动作就都变轻了。

直到晚年,昆德拉一直在探询,不变的是他的俏皮的态度,以及拒绝任何刻板的思想,拒绝做出断言。在昆德拉看来,生存是含混的、矛盾的,不承认这种含混和矛盾是不人道的,就会陷入深渊——“人生被两个深渊所围困:一边是狂热,另一边是绝对怀疑主义。”我们可以用玩笑对抗狂热。能对抗思考所带来的怀疑主义的大概是美的事物,是创造。

本期封面故事用55页的篇幅重新阅读昆德拉,包括他对中国读者在八九十年代——不止于文学——的影响。老文学青年、作家苗炜贡献了万字主文,模仿昆德拉小说的七章节结构,讲述了对昆德拉作品的接触史。昆德拉作品的三位中文译者,南京大学教授景凯旋对昆德拉作品中的关键概念如“刻奇”做了深入的阐释;北京大学教授董强解读了为什么晚年昆德拉以法语写作,却和生活了四十年的法国渐行渐远;华东师范大学教授袁筱一讲解了《不朽》在昆德拉创作过程中转折点的地位——从《不朽》开始,昆德拉只为我们描绘失去历史之重后人类所处的平庸处境,这些碎片一般的个人记忆的垃圾有助于我们理解到“不朽”的本质。 昆德拉