“刻奇”,一种对世界的抒情态度

作者:艾江涛 米兰·昆德拉喜欢以一些主题或关键词来结构自己的小说。源自德语的刻奇(Kitsch),是昆德拉小说中最为重要的一个主题。在那本完成于1982年的代表作《不能承受的生命之轻》中,昆德拉首次给出自己对刻奇的定义:“对生命的绝对认同,把粪便被否定、每个人都视粪便为不存在的世界称为美学的理想,这一美学理想被称为刻奇。……无论是从字面意义还是引申意义讲,刻奇是把人类生存中根本不予接受的一切都排除在视野之外。”

米兰·昆德拉喜欢以一些主题或关键词来结构自己的小说。源自德语的刻奇(Kitsch),是昆德拉小说中最为重要的一个主题。在那本完成于1982年的代表作《不能承受的生命之轻》中,昆德拉首次给出自己对刻奇的定义:“对生命的绝对认同,把粪便被否定、每个人都视粪便为不存在的世界称为美学的理想,这一美学理想被称为刻奇。……无论是从字面意义还是引申意义讲,刻奇是把人类生存中根本不予接受的一切都排除在视野之外。”昆德拉的“刻奇”,最早进入中文时,被译为“媚俗”,后来一些学者又将其译为“媚雅”,上世纪八九十年代以来,由于它与社会现实的贴近,曾引起热烈讨论。如今,多数严谨的学者更愿意用景凯旋最早音译的“刻奇”,来表达昆德拉意义上的这一概念。

昆德拉的小说为何在国内具有如此热度?昆德拉意义上的刻奇,究竟指的是什么?为什么说它是昆德拉小说中最为重要的主题?带着这些问题,本刊专访了昆德拉小说的早期译者,对昆德拉作品有深入研究的南京大学教授景凯旋。以文学内容解构意义

三联生活周刊:1987年,你翻译了昆德拉的《为了告别的聚会》,韩少功翻译了《生命中不能承受之轻》,由此引发了国内的昆德拉热。请谈谈当年昆德拉被译介进入中国的情况,在你看来,他的作品为何能在国内引起如此持久的阅读热潮?

景凯旋:其实当时翻译昆德拉,对我来说完全出于偶然。我们一位美国留学生到这边做博士论文,旅行中带了本昆德拉的英文版的《为了告别的聚会》,他走的时候就丢给我了。我看了后非常有感触,就想着翻出来给大家看看也不错,也没想要出版。这本书出版后,韩少功翻译的那本《生命中不能承受之轻》也出来了,当然这本书是昆德拉的代表作,就引起当时很多人对昆德拉的热情。

昆德拉的小说带给中国读者的影响,我觉得不在作品形式,更多还在于观念,大家发现他的小说和我们的社会有一种“家族相似性”。当时尼采、弗洛伊德,包括萨特、加缪、海德格尔等存在主义的作品也已传入中国,大家对昆德拉的接受度更高,因为他描写的更接近于我们生活本身。

昆德拉当时给我的触动,后来想想,是因为他描写了人性的内在。当时不管是“伤痕文学”“反思文学”还是“寻根文学”,包括后来的乡土写作、民国传奇,有一个共同的东西,都是在写外在原因,一个人遭遇苦难甚至灾难,都是由于外在原因,外因一旦解决或消失,矛盾冲突就没有了。而你看索尔仁尼琴、帕斯捷尔纳克,他们小说的主人公要么是受害者,要么就是迫害者。昆德拉小说的主人公既是受害者,也是迫害者。在《为了告别的聚会》里,政治异见者雅库布为了不被胁迫,随身带着一片毒药。他因为要和养女告别,来到一个温泉疗养地,结果他带的毒药在无意中杀害了一个无辜的护士,雅库布听到这个消息后,内心没有任何负担,反而带着一种告别故乡的伤感情绪,驾着汽车出国了。我觉得昆德拉在这部小说里把卡夫卡那种梦魇式的抽象主题,从日常生活中提炼出来了。中国人为何心领意会?“文革”中见得太多了,就是一种互害模式。

20世纪80年代社会上实际有两种情绪,一种情绪是充满理想的东西,像阿伦特说的,一切都是一个开端;另外一种情绪是精神上的疲倦。王蒙这样的作家就提出“告别崇高”,实际上就是告别过去50年代那种革命抒情的东西。很多作家就觉得小说原来也可以这样很轻松、很幽默、很不正经地写。

对于一些更年轻的读者来讲,昆德拉作品中对性的描写,也很有吸引力。昆德拉把性和政治结合在一起写,他小说中的人物,由于权力控制一切而感到个人的微不足道,于是试图通过性爱来获得自我的存在感。这不是西方作家所表现的主题,劳伦斯的《查泰莱夫人的情人》完全从性解放的角度写,但昆德拉用爱甚至是不可信的爱解构宏大叙事,具有东欧的存在主义特色。他引用胡塞尔“生活世界”的概念,说我们曾经在一种理想的指引下,忘却了生活世界本身。

我想他能比其他一些西方现代作家影响更长远,可能还是在观念上为我们打开了看待世界的另外一个角度,重新看待文学和现实的关系,甚至可以讲,破除了文学的迷信。昆德拉给中国读者的有益启示始终是,生活的日常性高于生活的崇高目的,忘记这一点就会导致集体灾难,或者导致个人生活的错谬。

三联生活周刊:你本人从古典文学转到对东欧文学的关注,其实也是从昆德拉开始的吗?你如何看待昆德拉在东欧文学版图上的位置?

景凯旋:对,我接触昆德拉是偶然,后来又翻译了他的《玩笑》和《生活在别处》。从昆德拉开始,我在上世纪90年代又接触到捷克作家克里玛,他的小说主题和昆德拉很接近。后来我也接触了米沃什、凯尔泰斯、赫伯特、丹尼洛·契斯,还有辛波斯卡娅的东西。东欧文学对我的吸引,就像美国历史学家托尼·朱特所说的:“20世纪下半叶,其实是东欧的知识分子为自由提供了新的东西。”

昆德拉更愿意在欧洲小说的传统中谈论自己,这也与捷克本土的历史背景有关。捷克是一个小国,1620年被奥地利吞并,之后又被奥匈帝国统治,直到1918年才建立了第一个共和国,历史上不断被东边的、西边的强权侵占,也没办法抵抗。克里玛有一个解释,认为因此造就了他们总是带着一种幽默无奈面对强权。“布拉格之春”中,捷克人也是通过弄乱路牌,女孩子撩起裙子故意挑逗苏联士兵,这样子来反抗。所以他们就诞生了一个大作家哈谢克。《好兵帅克》中,他就完全用幽默调侃的态度对待非常残酷的“一战”。 根据哈谢克代表作改编的动画电影《好兵帅克》剧照,哈谢克以调侃幽默态度对待残酷战争的写作方式也影响到昆德拉(TPG/alamy 供图)

根据哈谢克代表作改编的动画电影《好兵帅克》剧照,哈谢克以调侃幽默态度对待残酷战争的写作方式也影响到昆德拉(TPG/alamy 供图)

昆德拉追溯欧洲小说的传统,从拉伯雷、塞万提斯到狄德罗、斯特恩,他认为这些小说有一个共同特点,就是漫游,就像他在《小说的艺术》中说的,“当上帝离场的时候,堂吉诃德出发了”。为什么出发?因为上帝不在了,他要去寻找新的空间。在这些漫游中,昆德拉提炼出,小说最初是一个游戏,因此是多元的、不确定性的;文学也不是要解决问题,而是展示生活本身。

昆德拉更愿意把今天普遍被称为东欧国家的捷克、波兰、匈牙利称为中欧国家。他特别推崇并为“中欧四杰”的卡夫卡、布洛赫、穆齐尔、贡布罗维奇这些非常现代主义的作家,目的就是强调中欧的文学贡献,强调这个他所称的中欧不像俄罗斯,都经历过文艺复兴,当然就是要回归欧洲,回归文学本身。

放在世界文学的背景上看,与博尔赫斯、纳博科夫、卡尔维诺这些公认的后现代作家相比,昆德拉的作品中有很强的20世纪特定年代的时代感,带有更多对现代性的思考。如果说纳博科夫、卡尔维诺更多以文学形式解构意义,昆德拉则从哲学、文学内容上解构意义。 三联生活周刊:在昆德拉的小说中,“刻奇”是一个非常重要的主题。如何理解昆德拉对刻奇的解释?它与我们通常翻译的“媚俗”有什么不同?

三联生活周刊:在昆德拉的小说中,“刻奇”是一个非常重要的主题。如何理解昆德拉对刻奇的解释?它与我们通常翻译的“媚俗”有什么不同?

景凯旋:昆德拉在《不能承受的生命之轻》这部小说中提出“刻奇”这个词。“刻奇”,Kitsch,在中文中最早被翻译为“媚俗”,台湾曾按照小说中的解释,直译为“忌屎”。

实际上Kitsch早就进入所有西方语言了。我当时读《不能承受的生命之轻》,感觉如果把这个词译成“媚俗”,和昆德拉所要表达的主题是矛盾的,就开始思考这个词的真实内涵。

按照一般词典的解释,Kitsch是指“造作的艺术”,实际上就是指大众艺术。美国权威美术评论家克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg)在1939年写的一篇文章《前卫与刻奇》中,提出刻奇是大众文化的一种特征,比如通俗小说、好莱坞电影、踢踏舞、卡通、广告、流行歌曲等大众文化,在制作上都是机械的、按照程式仿作的,没有原创性,因此“刻奇是间接经验和冒充的感受,刻奇依时尚变化,但本质始终不变。刻奇是我们时代生活中所有那些赝品的缩影”。文学评论家马泰·卡林内斯库(Matei Călinescu)在《现代性的五副面孔》里面也说:“刻奇的整个概念显然都围绕着模仿、伪造、假冒以及我们所说的欺骗与自我欺骗美学一类的问题。”我觉得词典是采用了格林伯格的观点。

比格林伯格更早,赫尔曼·布洛赫也谈过“刻奇”这个概念。对于这个词,一般认为来自德语。“刻奇”最早指那种在散步的时候,在路边遇到一朵野花,把它摘下来,夹在笔记本里面等这样子作为美好时光的记忆,因此刻奇本身就含有一种抒情的味道。

格林伯格认为刻奇是美学不充分的表现,是商业化;布洛赫则从美学角度去解释,认为刻奇与19世纪浪漫主义思潮有关,刻奇是伦理的丧失,如果一个艺术家只追求纯粹的艺术美,就是“刻奇”。可见,两人都用了“刻奇”这个词,但意思完全相反。

昆德拉受到布洛赫的启发,尤其是在刻奇与浪漫主义相关的问题上。但他有一个新的阐述,认为“刻奇”是一种伦理情感的过度而非丧失,是一种缺乏理性的对绝对事物的激情,换句话说,就是人对世界的抒情态度。这是他和布洛赫的巨大区别。

我们只能这样讲,这是昆德拉意义上的“刻奇”。问题是很多人在谈昆德拉的时候,还在用“媚俗”这个词。昆德拉有篇很短的随笔,我们翻译成《媚俗与粗俗》,这里的粗俗,其实就是我们说的媚俗,如果把媚俗翻译成刻奇,就对了。刻奇与粗俗是相对的概念。昆德拉并不反对粗俗庸俗的东西,他认为那是生活日常性的东西,比如说大便,是吧?包括《不能承受的生命之轻》中特蕾莎特别反感的,她的母亲在房间里面裸着身体走来走去,响亮地放屁,因为特蕾莎对待生活有一种抒情态度。

三联生活周刊:正因如此,一些学者比如说朱大可,更愿意把它翻译为“媚雅”。

景凯旋:第一个提出“媚雅”的人是王蒙。王蒙在90年代发表的一篇文章中说要媚雅,那么就和媚俗刚好相反,这就至少把昆德拉的意思提出来了。不过我觉得“刻奇”在昆德拉指的是一种非常强烈的激情,一种对生命的激情,雅致不能代表这个东西。刻奇简单讲就是伪崇高。为什么叫“伪崇高”?因为它是没有超越性维度的“崇高”,就像康德在《判断力批判》里面讲到的,崇高需要理性介入。而伪崇高完全是一种情感推动。

三联生活周刊:昆德拉对刻奇的理解受布洛赫的影响,而后者认为,“刻奇”是与19世纪多愁善感的浪漫主义联系在一起的,如何理解刻奇与19世纪欧洲浪漫主义思潮的关系?

景凯旋:浪漫主义主要还是指18世纪末德国兴起的一种思潮,我们一般把它理解为一种创作方法,但按照以赛亚·伯林的说法,这是一种观念,一种对世界很新的看法。在此之前,应该说人们都是以结果论,到了浪漫主义,就是动机论,只要你的动机是真诚的,即使结果非常糟糕,也是一个很了不起的人。所以我们经常歌颂那种非常激情澎湃的诗人。

浪漫主义在宗教祛魅以后,就要寻找一种世俗英雄主义,所以普罗米修斯才被重新提出来,浮士德才被重新提出来,其实他们都是世俗的,是一种人类不靠外在更高存在的自身的拯救。造成的结果,米沃什在《被禁锢的头脑》中也谈到,知识分子经常需要一种意义才能生活。

昆德拉认为,从理性上讲,生存的意义是不能证明的,但人又不能赤裸裸地生活,所以就得改造我们生活的日常性,强行赋予它意义。在《不能承受的生命之轻》中,昆德拉认为刻奇就是“绝对认同生命存在的美学理想”,含义是在这里,就是否定人的死亡,否定人的那种不属于高级的东西。吃喝拉撒肯定是生活本身,但不是我们追求的生命的意义。

三联生活周刊:所以在这个意义上,我们可以把它也认为是媚雅对吧?因为你要否定这些低俗的东西。

景凯旋:是的。就是说,大家在用的“媚俗”,实际上是格林伯格的“刻奇”,这也是人们对“刻奇”的主流看法。所以昆德拉才会在《小说的艺术》中说:“在布拉格,我们认为刻奇是艺术的主要敌人。在法国不是这样。在这里,与真正的艺术相对的是娱乐。”他恰恰喜欢大众娱乐的东西,喜欢阿加莎·克里斯蒂的小说,不喜欢帕斯捷尔纳克的《日瓦戈医生》,在他看来后者是对生命的绝对认同,是浪漫主义的。 三联生活周刊:昆德拉虽然是在《不能承受的生命之轻》中提出了刻奇的定义,但如果按昆德拉的理解,刻奇是一种对世界的抒情态度,一种伪崇高,那么昆德拉从拒绝诗歌改写小说起,这种思想已贯穿于他的小说中。我想请你以昆德拉不同阶段的代表作品,梳理一下其中的“刻奇”主题。

三联生活周刊:昆德拉虽然是在《不能承受的生命之轻》中提出了刻奇的定义,但如果按昆德拉的理解,刻奇是一种对世界的抒情态度,一种伪崇高,那么昆德拉从拒绝诗歌改写小说起,这种思想已贯穿于他的小说中。我想请你以昆德拉不同阶段的代表作品,梳理一下其中的“刻奇”主题。

景凯旋:对,昆德拉的“刻奇”主题有个不断发展的过程,这里只能简单谈谈了。我觉得从昆德拉的短篇小说集《好笑的爱》、第一部长篇《玩笑》开始,他的思想就一以贯之。比如《好笑的爱》里面,他的作品都是试图描写一个人从有限空间的这种性爱中,寻找生活的意义,最后因为不真诚而失败,变成好笑的爱。

到了《生活在别处》,就更清楚了,生活在别处,就是抒情时代,就是诗人“刻奇”的本质。兰波提出“生活在别处”,其实他有个经历,可能一般人不知道,他是康拉德《黑暗的心》里面的主角,后来躲在非洲的原野当个独裁者。

不光是兰波,《生活在别处》把所有西方诗人都包括进去了,我觉得他是扩大了。昆德拉认为生活应该在于当下的日常性,而不在于看不到的什么意义之类的东西。他认为那是诗人和知识分子的一种幻想,是柏拉图以来的一种乌托邦理想。但是,人类其实也需要这种理想,如果没有这种理想,就和动物没什么差别了。

所以在《不能承受的生命之轻》中,我觉得昆德拉对无意义的人生还是有点伤感。萨宾娜最后自我流亡到美国,带着一点回忆,一个人在孤独中死去。那么按照昆德拉这种扩大了的解释,回忆也是刻奇。

所以我更喜欢他的早期作品,包括《玩笑》《为了告别的聚会》《不能承受的生命之轻》。到了《不朽》,不朽的意思就是刻奇,他用了另外一个词,“灵魂的虚肿症”,表现那种刻奇的东西。后来还有《慢》,他写了一个政治异议者。1989年捷克转型后,这位异议者成为国家领袖,到法国参加国际会议。昆德拉要揭露这个人在大众面前总是表现出崇高的一面,赤身裸体时却不敢面对自己丑陋的身体,把他戏谑地称为“舞者”。在他看来,无论是专制还是反抗,只要以群体崇高的面目出现,都是刻奇。

昆德拉越写越倾向于反对刻奇,反对抒情。从《不朽》到《慢》,再到《无知》,再后来,他写出最后一部小说《庆祝无意义》。感觉已经快写不出来了,如果只是无意义,为什么还要写这个书?

抒情和反抒情,或者悲伤与理智,怀疑和理想,一直是必要的复杂的对立存在。昆德拉的思想,其实更接近于英国的休谟,那种怀疑主义和经验主义的世界观。但他把文学和现实的一致性推到极端,虽然摒弃了本质主义,但最后,文学和生活一样,都会走向无意义。然而文学是理想,与现实始终是有距离的。

三联生活周刊:反对抒情可以理解,但昆德拉似乎对诗歌有种深刻的偏见。事实上,20世纪以来诸如里尔克、T.S.艾略特等不少现代诗人,在他们的写作中同样反抒情,与昆德拉所推崇的那批小说家抱有对荒诞分裂现实的共同看法,但他似乎对此视而不见。如何看待他所说的“诗人和刽子手共同统治的时代”?

景凯旋:我还是认为,昆德拉混淆了刻奇与真正的崇高,混淆了雪莱、兰波和其他奉命诗人的区别。或许由于个人具体的经历,他在50年代也是写作“生命万岁”的诗人,所以就形成他很特别的文学观:反对诗歌。

反对诗歌,也不是他一个人的观点。波兰小说家贡布罗维奇就发表过一篇文章《反对诗歌》。贡布罗维奇很早就移民到阿根廷。他的思维和波兰人完全不一样,波兰主要是诗歌传统而不是小说传统,所以那里的抒情传统很强大,贡布罗维奇非常反感诗歌的过度。

至于把他生活的那个时代视为“诗人和刽子手共同统治的时代”,也与昆德拉个人的创伤体验有关。昆德拉在《生活在别处》的序言中写道:“我亲眼目睹了‘由刽子手和诗人联合统治’的这个时代。我听到我所崇敬的法国诗人保尔·艾吕雅公开正式地与他的布拉格朋友脱离关系,因为这位朋友即将被斯大林的最高法院法官送上绞刑架。这个事件(我把它写进了《笑忘录》)使我受到创伤:一个刽子手杀人,这毕竟是正常的;而一个诗人(并且是一个大诗人)用诗歌来伴唱时,我们认为神圣不可侵犯的整个价值体系就突然崩溃了。”

三联生活周刊:所以昆德拉反对诗歌,其实是反对过度抒情,或者说把抒情伦理化,而非反对那种隐藏于存在背后深沉的诗性。我注意到,昆德拉在评价卡夫卡的作品时恰恰使用了“诗性”这个词,他说:“卡夫卡成功地完成了在他以前不可能的事情,将一种根本反诗性的材料、极端官僚化的社会转化为小说中伟大的诗性。”

景凯旋:对,昆德拉反对诗歌的集体性。其实,布罗茨基把这个问题谈得更好,他说诗歌就是人的个体性,在诗歌被阅读的地方,我们总会看到不一致,因为诗歌强调创新,大家都写一样的诗歌,诗本身就不存在了。但昆德拉不这样看,我觉得他更多还是从他个人经历中得到一种教训,一种经验,然后把它上升为一个引人注意的问题。

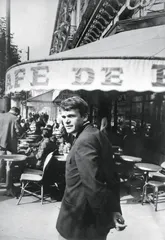

(感谢吴金岭对采访的帮助) 米兰•昆德拉