西方作家眼中的米兰·昆德拉

作者:薛巍 7月12日,《纽约时报》书评人德怀特·加纳代表该报撰文评价米兰·昆德拉的成就,描述了他在美国风靡一时的程度——“很难夸大米兰·昆德拉在20世纪80年代中期在美国和其他地方的文学文化中的核心地位。他是自卡夫卡之后最著名的捷克作家,他的小说传递了精深微妙的东欧社会的动态。欧美书评媒体在头版评论他充满性爱、悲伤、形而上学的小说,还会刊发对他的访谈。他的作品施展的魔法,很少有人会不为之屈服。在每一个大学城,人们都在购买、阅读和迷恋昆德拉。在六七十年代,他在西方的声誉随着其作品英译本的出版而日渐隆盛。昆德拉的小说经常让人觉得像随笔,写的是他刚好想到的东西:怀旧、绝对的荒诞、音乐、性。他后期的作品会很抽象、笨拙。其中的角色只是棋子。他的语调有时很做作,‘橘黄色的落日余晖给一切都带上一丝怀旧的温情,哪怕是断头台’。但他最好的小说仍然有一些地方势不可挡、力大无比。”

7月12日,《纽约时报》书评人德怀特·加纳代表该报撰文评价米兰·昆德拉的成就,描述了他在美国风靡一时的程度——“很难夸大米兰·昆德拉在20世纪80年代中期在美国和其他地方的文学文化中的核心地位。他是自卡夫卡之后最著名的捷克作家,他的小说传递了精深微妙的东欧社会的动态。欧美书评媒体在头版评论他充满性爱、悲伤、形而上学的小说,还会刊发对他的访谈。他的作品施展的魔法,很少有人会不为之屈服。在每一个大学城,人们都在购买、阅读和迷恋昆德拉。在六七十年代,他在西方的声誉随着其作品英译本的出版而日渐隆盛。昆德拉的小说经常让人觉得像随笔,写的是他刚好想到的东西:怀旧、绝对的荒诞、音乐、性。他后期的作品会很抽象、笨拙。其中的角色只是棋子。他的语调有时很做作,‘橘黄色的落日余晖给一切都带上一丝怀旧的温情,哪怕是断头台’。但他最好的小说仍然有一些地方势不可挡、力大无比。”《不能承受的生命之轻》英文版封面上印着英国小说家伊恩·麦克尤恩的评语:“一部隐秘而闪光的杰作。”1984年,麦克尤恩曾代表《格兰塔》杂志在巴黎采访昆德拉,访谈内容前对昆德拉及其作品做了一些介绍:“前往法国之前,昆德拉写了两部小说,《告别派对》和《生活在别处》。流亡到法国后他写的第一部小说《笑忘录》展现了他的最佳水平。在这一作品中,他广泛的哲学和政治关切、私人生活的戏剧和情节剧找到了新的综合方式和简洁的表述,结构更加大胆、有趣。”

《经济学人》的讣闻中提到他受到的各种非议,但最后肯定了他的作品的价值。“昆德拉用刻薄的嘲讽、辛辣的妙语和杂技般的文学技巧,取笑了他在各个地方看到的美化现实的谎言——政治中、文化中以及个人关系中。世界各地的读者和作家(从菲利普·罗斯到萨尔曼·拉什迪)都从昆德拉那里发现了解放性的灵感。对他持怀疑态度的人认为他不友好、善于操纵、冷漠。他对男女浪漫生活发表过冷静甚至粗鲁的评价,因此遭到了厌恶女性的指责。他不仅沉浸于历史喜剧的一面,也沉浸于性爱喜剧的一面。虽然他后期的小说的篇幅和影响都下降了,但他仍然相信小说的艺术。在他看来,小说家不是历史学家,也不是预言家,而是存在的探索者。跟缺乏幽默感的感伤主义者和理论家相反,小说家打开了一个自由和宽容的王国。”

曾经,昆德拉是欧美作家了解捷克人生活的一个窗口,但在激赏他的同时也都有所保留。1980年,美国作家厄普代克在评论《笑忘录》时说:“这本书杰出、新颖,它的清澈和风趣邀请我们进入;但它也很陌生,其陌生把我们锁在了外面……昆德拉的文字像一面破碎的镜子的表面,闪光的碎片跟黯淡的镀银混在一起。”

1984年,《纽约时报》邀请美国作家E.L.多克托罗评论《不能承受的生命之轻》,他说:“昆德拉的文字比较不散乱,比较不生活化,仿佛作者已经决定把小说数不尽的装饰和细节,像公园的长椅一样扔进伏尔塔瓦河。这是一种概念化的小说,一个一般性、没有多余性质的小说。昆德拉有一流的头脑,而且和萧伯纳一样能够站在问题的正反两面争论,并使两边都看似合理。但偶尔一个论证错误的主张仿佛有缺陷,为了迁就文学理念,而非经得起考验的想法,例如集中营首要的定义是隐私权完全被剥夺,也许也可以辩称,奴隶劳动、饥饿和集体坟墓才是它的主要特色。”

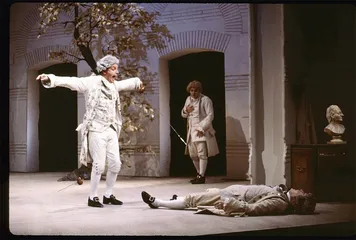

1985年,苏珊·桑塔格在哈佛的美国保留剧目剧院导演了昆德拉根据狄德罗的小说改编的剧本《雅克和他的主人》。这部作品不仅是昆德拉唯一一部舞台剧在美国的首演,也是桑塔格作为戏剧导演在美国的首秀。桑塔格说:“这是一个抽象的、难以捉摸的、音乐化的戏剧。主人问雅克他们要去哪里,雅克说应该是主人领着他前进。主人说他也不知道前面在哪边。雅克说到处都是前面。雅克说得有些忧郁。所以这个戏剧有着昆德拉的小说的风格感,它好玩、讽刺、忧郁、优雅,这是昆德拉的小说的特点。它结合了沉思和叙述的元素,是一部很迷人的戏剧。”

美国作家菲利普·罗斯为昆德拉进入美国做了很多工作。1974年,罗斯为昆德拉的小说集《好笑的爱》英文版作序,他说昆德拉“在欧洲是一位享有盛誉的作家。他的小说《生活在别处》获得了1973年在法国颁发的美第奇最佳外国小说奖。让米兰·昆德拉在捷克斯洛伐克家喻户晓或者臭名昭著的作品是小说,书名毫不含糊地就叫《玩笑》。《玩笑》主要关注的是,种种荒谬如何摧毁一个一向持怀疑态度的年轻知识分子的生活。但《玩笑》只代表了他广阔的智慧与才华的一个方面……《可笑的爱》中的《让先死者让位于后死者》之所以有契诃夫之风,不仅是因为它的腔调,或者它对时光流逝、旧我死去带来的痛苦和感人的后果的关注,而且还因为它写得非常非常好”。1980年,罗斯代表《纽约时报书评周刊》采访了昆德拉。1982年,昆德拉为菲利普·罗斯的《欲望教授》撰写了序言。 1989年,意大利小说家卡尔维诺在《当代小说评论》上发表了《论昆德拉》一文,指出了昆德拉的小说在叙事上的特点,“在众多小说家中,昆德拉在这一意义上是一位真正的小说家,他最感兴趣的是角色的故事:个人的故事,尤其是夫妇们奇特的、无法预料的故事。他讲故事的方式是一波又一波地推进(大部分活动展开于前30页,中途已经宣告了结局,每个故事都被一层又一层地完成、阐明),他还会用离题和评论把个人的问题转变成普遍的问题,从而变成我们的问题。但这种总体上的发展,不是让情况变得更严肃,而是像一个反讽的过滤器,减轻了它的感伤。在昆德拉的读者中,有的更喜欢其作品的主线,有的(像我)更喜欢那些离题的部分。但即使这些也变成了故事”。

1989年,意大利小说家卡尔维诺在《当代小说评论》上发表了《论昆德拉》一文,指出了昆德拉的小说在叙事上的特点,“在众多小说家中,昆德拉在这一意义上是一位真正的小说家,他最感兴趣的是角色的故事:个人的故事,尤其是夫妇们奇特的、无法预料的故事。他讲故事的方式是一波又一波地推进(大部分活动展开于前30页,中途已经宣告了结局,每个故事都被一层又一层地完成、阐明),他还会用离题和评论把个人的问题转变成普遍的问题,从而变成我们的问题。但这种总体上的发展,不是让情况变得更严肃,而是像一个反讽的过滤器,减轻了它的感伤。在昆德拉的读者中,有的更喜欢其作品的主线,有的(像我)更喜欢那些离题的部分。但即使这些也变成了故事”。 2010年,80岁的昆德拉出版了他的第四部随笔集《相遇》。英国作家杰夫·戴尔在《卫报》上说:“我们可以很合理地相信,作家即使到了晚年,甚至直到去世,仍能让我们感到惊异。但更为常见的是这样几种情形:过了某个年龄之后,他们要么让人失望,水准明显下降,要么喂给我们的都是相同的东西,要么被视为理所当然。有时,两种情形会同时发生,有的作家我们认为我们会理所当然地让人失望,我们等着他闭嘴(如菲利普·罗斯)。昆德拉则是一个我们理所当然地认为他会让我们惊叹的极端例子。想想你第一次读《笑忘书》或《不能承受的生命之轻》时,这些变异的小说的概念、内容和编配是多么让人兴奋。它们不仅有新颖的技巧,小说的概念都被重新校准成了新的知识形式。说昆德拉成了一种影响力都有些轻描淡写。他独特的、开创性的软件可供下载,已经被亚当·泰列维尔和克雷格·雷恩分别用在了《政治》和《心碎》中。”

2010年,80岁的昆德拉出版了他的第四部随笔集《相遇》。英国作家杰夫·戴尔在《卫报》上说:“我们可以很合理地相信,作家即使到了晚年,甚至直到去世,仍能让我们感到惊异。但更为常见的是这样几种情形:过了某个年龄之后,他们要么让人失望,水准明显下降,要么喂给我们的都是相同的东西,要么被视为理所当然。有时,两种情形会同时发生,有的作家我们认为我们会理所当然地让人失望,我们等着他闭嘴(如菲利普·罗斯)。昆德拉则是一个我们理所当然地认为他会让我们惊叹的极端例子。想想你第一次读《笑忘书》或《不能承受的生命之轻》时,这些变异的小说的概念、内容和编配是多么让人兴奋。它们不仅有新颖的技巧,小说的概念都被重新校准成了新的知识形式。说昆德拉成了一种影响力都有些轻描淡写。他独特的、开创性的软件可供下载,已经被亚当·泰列维尔和克雷格·雷恩分别用在了《政治》和《心碎》中。”

2003年,美国评论家哈罗德·布鲁姆说:“跟他的前辈(卡夫卡、穆齐尔等)相比,昆德拉是一个矮子。《不能承受的生命之轻》是公式化的、过度确定的,有的地方让人难以承受。”

2013年,美国小说家乔纳森·弗兰岑对《纽约时报书评周刊》说:“读了《不能承受的生命之轻》之后,我基本印证了之前的猜测:这本书名不副实。我一直非常讨厌这个书名,而且很多年前,因为昆德拉当众表示看不上陀思妥耶夫斯基时,我心里便一直存着对他的不满。昆德拉本人是坚定的理性主义者,一般而言,这一点对小说家来说是巨大的障碍,就连《不能承受的生命之轻》中出现的梦境也被赋予了理性的解读。不过,梦这部分写得不错,从梦的主角特瑞拉身上,我感受到了作者赋予她的凄美和同情。我没有想到,一个充满着哲学分析的爱情故事,结尾竟如此感人。”

2015年,在法国生活了40年、已经86岁的昆德拉出版了他的最后一部小说《庆祝无意义》,《大西洋月刊》发表了美国作家乔纳森·罗森的评论。这篇题为《米兰·昆德拉还重要吗?》的文章中说:“这部小说也许是欧洲文化之花,但欧洲文化已经被耗尽了、转身向内了,只会盯着肚脐……还记得《笑忘录》的人都知道,天使是邪恶的。在《庆祝无意义》的结尾,巴黎充满了天使。这并不奇怪。因为昆德拉的法国已经变得非常轻浮、健忘。如果你贴近这部小说光滑、好玩的表皮去听,你会听到另一个声音,仍在呼喊(踢天使的)萨拉。” 米兰·昆德拉