我们和历史的距离

作者:张星云 微观史写作近几年在国内的出版似乎越来越火了。《漫长的余生:一个北魏宫女和她的时代》《喜:一个秦吏和他的世界》《碌碌有为:微观历史视野下的中国社会与民众》……这些书有别于以往传统的宏大历史叙事,也非波澜壮阔的英雄或名人传记,而是聚焦在历史上原本默默无闻的普通人身上。历史叙述不再完全是帝王将相的历史,也可以是边缘人、普通人、小人物的历史。通过关注历史进程中每个具体的人的故事,人们获得了一种新的接近历史的方式。

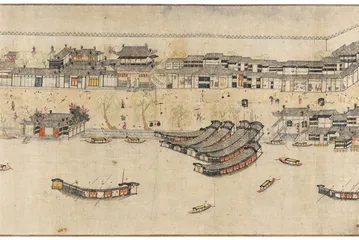

微观史写作近几年在国内的出版似乎越来越火了。《漫长的余生:一个北魏宫女和她的时代》《喜:一个秦吏和他的世界》《碌碌有为:微观历史视野下的中国社会与民众》……这些书有别于以往传统的宏大历史叙事,也非波澜壮阔的英雄或名人传记,而是聚焦在历史上原本默默无闻的普通人身上。历史叙述不再完全是帝王将相的历史,也可以是边缘人、普通人、小人物的历史。通过关注历史进程中每个具体的人的故事,人们获得了一种新的接近历史的方式。历史叙述的转向,源于历史学者对此前宏大历史叙述史学观的反观。这种转向在西方最早发生于上世纪70年代,此前的历史学研究主要都是社会科学化的,用各类统计学方法,通过各种数字来证明历史和社会发生的变化。美国历史学者海登·怀特提出元史学后,历史学经历了“语言学转向”,开始回归讲究叙事和细节的人文历史学方法,新文化史和微观史的写作方式由此开始。卡洛·金茨堡的《奶酪与蛆虫》、罗伯特·达恩顿的《屠猫记》、埃马纽埃尔·勒华拉杜里的《蒙塔尤》、娜塔莉·戴维斯的《马丁·盖尔归来》,成为微观史经典。

部分学者将目光从上层转移到下层,由中心转移到边缘,拓展了人们对于历史的认识。比如,美国新文化史代表学者林·亨特通过标志、象征、旗帜、帽徽、艺术等角度来研究法国大革命,开创了历史学上对革命的一种全新解读。美国历史学者梅尔清在《躁动的亡魂》中用微观史的方式研究太平天国运动,以前大部分对太平天国运动的历史研究都是建立在数字之上,死了多少人,用统计数字说明人口降低了多少,但他选择通过研究个体的记忆来看那场浩劫带给整个民族的痛苦。英国历史学者沈艾娣在著述《梦醒子:一位华北乡居者的人生》中,则以山西一个小村庄的乡绅刘大鹏为叙事主角,讲述从晚清到民国再到抗战的历史转变。

实际上当我们回溯历史学乃至历史叙述的转变时会发现,这是一种从宏观回归到具体的人的转变。无论宏观抑或微观,不同的叙述方式,是接近历史真相的不同路径。历史没有唯一的答案,也没有所谓正确的答案,历史就是一种解释。我们阅读历史,也许都在某个时刻想过这样一个问题:我们正在经历的世界,和过去有什么关系?

在本期封面专题中,我们由此出发,对国内外几位非常活跃的历史学者进行了采访。肖楚舟采访了国内最早转向历史叙事实践的历史学者之一李开元,从2005年到2019年,李开元不断行走和书写,完成了《秦崩》《楚亡》《汉兴》历史叙事三部曲,复现了秦末汉初100余年“人的故事”。苗炜与《漫长的余生》的作者罗新对话,与他聊了聊微观史与大历史写作的区别。我采访了《碌碌有为》的作者王笛,他的研究领域从作为公共空间的四川茶馆,延伸到地下江湖的隐秘组织“袍哥”,善于讲述中国历史中的底层平民生活。我还采访了大历史代表学者贾雷德·戴蒙德,这位曾经写下《枪炮、病菌与钢铁:人类社会的命运》等经典著作的老人现年86岁,依然在进行公共历史写作,近年也逐步转向关注历史中具体的人。我们还邀请了历史学者郑培凯来写他的老师——著名汉学家、历史学家史景迁。史景迁在上世纪70年代所著《王氏之死:大历史背后的小人物命运》被认为是讲述中国的微观史的开山之作,他关注“有血有肉的中国人在历史时空中经历的具体人生历程,思考人活在历史中的追求及抉择”。我们尝试通过这几位历史学者,同时也是历史写作探索者的视野,去理解我们阅读历史所经历的迷惑与思考:何为历史的真实?为什么说历史是人的故事?我们与历史的距离是更近了还是更远了?对于普通人来说,过去对他的意义在哪里?……这些都是有意思的问题,因为,观察过去的方式,在很大程度上决定了我们理解身边世界的方式。 历史