史景迁的历史关怀

作者:郑培凯 对从小浸润西方文化的史景迁来说,中国历史是遥远而陌生的过去,不但与现代西方的社会环境不同,也与西方历史文化传统不同,如何理解这些生活在异文化处境的个体,就需要掌握一切相关的文献资料,探幽索微,展开历史想象的翅膀,像闻一多所说写诗的诀窍一样,“戴着镣铐跳舞”,还要跳得优美流畅。史景迁历史写作给我们的启示,有如杜甫写诗,“无字无来历”,却又展现无限的想象空间,显示历史人物的鲜活性,与我们无大差别,有着生命的欲望与想念,同时面临人生无奈的局限。

对从小浸润西方文化的史景迁来说,中国历史是遥远而陌生的过去,不但与现代西方的社会环境不同,也与西方历史文化传统不同,如何理解这些生活在异文化处境的个体,就需要掌握一切相关的文献资料,探幽索微,展开历史想象的翅膀,像闻一多所说写诗的诀窍一样,“戴着镣铐跳舞”,还要跳得优美流畅。史景迁历史写作给我们的启示,有如杜甫写诗,“无字无来历”,却又展现无限的想象空间,显示历史人物的鲜活性,与我们无大差别,有着生命的欲望与想念,同时面临人生无奈的局限。史景迁的著作显示,书写历史,第一要对人物发生强烈的关怀,想要了解具体人物实存状态的人生处境,要发挥想象,体会当事人如何身历其境,究竟会怎么想、怎么行动,面临什么样的具体情况,可能采取什么样的决定,会导致什么样的后果。这就需要掌握史料,全盘理解当时的历史环境,知道人物的社会阶级处境,捋清其所处的政治经济情况与文化语境,才能如实呈现这个人物的真实情况,同时还得体会人物的性格特色,才能探知其喜怒哀乐的根源,理解人物命运展现的过程。

他曾多次说到,从小就对历史有兴趣,对辽远而神秘的中国更是十分着迷,希望能够了解不同文化处境的人们如何生活,如何思想,如何经历生命的欢愉与苦痛,如何面临生离死别的际遇。一旦进入中国史研究这个领域,他就把个人对中国历史文化的兴趣与困惑,上升为毕生追索的知识探究,还要进一步告诉与他相同文化背景的同胞,中国历史的实际情况,以及中国人的真实生活情态。他说:“我的兴趣在于引起人们对中国的兴趣。那里有些我们西方人闻所未闻、思所未思的事情。我们需要努力去了解。”了解的方法,不是居高临下,以西方中心的文化思维来理解,而是认真钻研历史,体会研究对象所处的文化语境,融入真实的历史环境,以当事人的心境来看待当时的中国历史。千万不要仰仗西方历史研究的方法论,充满了掌握真理的优越感,把中国历史文化硬套上西方学术的理论模式,理论挂帅,玩一套“放之四海而皆准”的学术游戏,以为可以如此剖析中国历史的内涵。

史景迁历史研究的特色是叙述,也就是“讲故事”,以展现中国历史画面为基础,从当事人的视角铺叙人物的经历与思想意识。他认为,“我们需要让中国人告诉我们他们的故事,而不是总是告诉他们应该对我们讲些什么”。也就是说,中国故事要中国人自己来说,中国历史要历史的当事人来说。不是先假想了理论正确的一套模式,硬塞进中国历史人物的嘴里,教唆他们应该用什么方式来述说他们的经历,甚至穿上现代学术术语的外衣,觍然诉说中国文化的普遍性与特殊性,以后世充满莫名其妙优越感的“高屋建瓴”视角,俯瞰中国历史,指点江山。

他有一句名言:“我们对中国的看法越模糊,越多面化,离那最捉摸不定的真实性也就越近。”这是真正亲近历史,对历史人物有感情、有关怀的历史学家,才能说出来的心里话。一丝一毫也不讨巧,显示了书写历史的谦逊,同时也透露研究历史,对隐藏在文献背后的复杂性与模糊性的追索,不可能一蹴而就,而需要不断摸索、不断思考、不断印证。这种探索历史真相的过程,是史学界一致强调但却很少实践的“历史的同情”(historical empathy),在史景迁书写历史的过程中,倒是屡见不鲜,因此,很受中国史研究真正行家的赞誉。费正清曾经做过这样的评价:“在他感同身受、叙事巧妙的文字里,中国人所经历的一切,都化为有血有肉的遭遇,尽管有时候残酷不堪。通过真切摹写人物的性格及其处境,史景迁亲切地带领我们走进这些人的生命,让我们仿佛目睹了这一切,仿佛跟他们有过直接的交流。这种感觉,只有最好的历史作品里才能赋予。” 史景迁的第一部著作是《曹寅与康熙》(1966),这也是我作为他的学生,认真研读本师的第一部作品。这部著作是他的博士论文,资料富赡,考据细密,剪裁得体,文笔优美,非常精彩,显示了他的慧见与功力,让人耳目一新。他因缘际会,在耶鲁大学研究中国史的指导教授是芮沃寿(Arthur Wright)与芮玛丽(Mary Wright)夫妇,他们指点他去跟随房兆楹、杜联喆夫妇学习清史。房、杜两位是研究明清历史人物的大家,撰著了西方史学界奉为圭臬的《清代名人传记》(Eminent Chinese of the Ching Period,1644~1912)与《明代名人传记》(Dictionary of Ming Biography,1368~1644)的主要内容。史景迁开始做博士论文,就是研究康熙与曹寅的关系,反映皇帝和包衣家奴的亲密合作,如何帮助中央理解地方政经与文化动态,探索大清帝国统治维稳的秘诀。他师从房、杜两位大家,循着杜联喆为《清代名人传记》所写的曹寅传,通过老师的关系,得以最早利用存放在台中故宫档案处的康熙御批奏折。配合这批深藏宫中的秘档,史景迁仔细查考《八旗通志》《大清会典》《苏州府志》《盐法通志》,以及相关的中日与西方研究,补充许多档案材料,发挥成一家之言。

史景迁的第一部著作是《曹寅与康熙》(1966),这也是我作为他的学生,认真研读本师的第一部作品。这部著作是他的博士论文,资料富赡,考据细密,剪裁得体,文笔优美,非常精彩,显示了他的慧见与功力,让人耳目一新。他因缘际会,在耶鲁大学研究中国史的指导教授是芮沃寿(Arthur Wright)与芮玛丽(Mary Wright)夫妇,他们指点他去跟随房兆楹、杜联喆夫妇学习清史。房、杜两位是研究明清历史人物的大家,撰著了西方史学界奉为圭臬的《清代名人传记》(Eminent Chinese of the Ching Period,1644~1912)与《明代名人传记》(Dictionary of Ming Biography,1368~1644)的主要内容。史景迁开始做博士论文,就是研究康熙与曹寅的关系,反映皇帝和包衣家奴的亲密合作,如何帮助中央理解地方政经与文化动态,探索大清帝国统治维稳的秘诀。他师从房、杜两位大家,循着杜联喆为《清代名人传记》所写的曹寅传,通过老师的关系,得以最早利用存放在台中故宫档案处的康熙御批奏折。配合这批深藏宫中的秘档,史景迁仔细查考《八旗通志》《大清会典》《苏州府志》《盐法通志》,以及相关的中日与西方研究,补充许多档案材料,发挥成一家之言。

从史学研究的角度,他博士论文所用的第一手资料,是前所未曾披露、非常重要的第一手材料。过去没有西方学者查阅过康熙的御批档案,更没有人处理过康熙批红的曹寅秘奏。他同时利用了一些研究《红楼梦》的资料,如周汝昌的《红楼梦新证》,其中有许多关于曹寅的资料。一个皇帝,跟一个包衣的紧密关系,成了统治国家的机密渠道。曹寅是康熙最亲密的战友,最可依仗的奴才,提供江南地区的第一手信息。皇帝在北京可以得到江南地区的密报,等于他有一个心腹在江南,告诉他真正发生了什么事情。从历史专业的角度来讲,这篇博士论文使用了原始材料,写出康熙对江南情况的掌握,有一个直接通报的秘密渠道,是研究清史的重要成就,很快就由耶鲁大学出版社正式出版,奠定了史景迁的学术地位,而且留校任教。

《曹寅与康熙》一书,显示了史景迁历史关怀的取向。这部书共分为七章,从曹寅的出身,上三旗正白旗的包衣家奴讲起,叙述他担任苏州与江宁织造,后来更兼管两淮盐务,成为实际政治运作的“钦差大臣”。叙述条理清晰,而且辨明了不少过去含混不清的制度,更对不同衙门体系在实际操作上的纠葛做出明澈的解释,是部体大思精的史学力作。史景迁文笔清晰流畅,叙述史事引人入胜,使一些蜻蜓点水式阅读的读者以为,史景迁是一个只会“讲故事”的历史学家,其过人之处只在文笔优美。惑于这些传闻的中国读者,应该仔细读读《曹寅与康熙》,特别是沉下心来读一读每章所附的注释,你就知道,史景迁文笔优美与叙事流畅,能“说好中国故事”,原来是甄别了大量史料,精心思考与剪裁之后,以他独特的宏观史识,呈现中国历史的精彩片段。

书中探讨皇帝亲领的上三旗与内务府组织及其功能,特别点出,内务府一般英译为Imperial Household,其实并不恰当,会引起读者的误会,以为内务府管辖朝廷内部的事务,涉及“内宫”或“内城”,而事实并非如此,内务府的功能是:“掌内府财用出入,及祭祀、宴飨、馐膳、衣服、赐予、刑法、工作教习诸事。”内务府辖下司院的任务是:“掌上三旗包衣之政令,与宫禁之治。”这是皇帝亲自管领的机构,独立自主,不受政府六部管理,内务府大臣也不必向六部负责。所以,史景迁认为内务府应当译作Emperor’s personal bureaucracy。看似无关紧要的一个细节,却显示作者认真爬梳史料,要一一辨明如何以英文表达,绝不含糊混过。

从历史书写的呈现来看,《曹寅与康熙》描述曹家的兴衰,是首尾俱全的精彩故事,不但让我们看到包衣家奴是如何起高楼,如何宴宾客,又是如何在康熙死后,繁华了半个世纪的高楼塌了。从提供历史认知的角度来看,这部书展现了开阔的历史图像,从中央到地方的实际政治运作,以康熙与曹寅这一条线串了起来,读来纲举目张,历史实况历历在目,是历史专著的典范。研究社会经济史与文学史的,也可以从书末的四个附录看到史景迁的匠心,从曹寅的档案数据中,罗列出清初的生丝价格、江南米价、新种米产量,以及“有关《红楼梦》的假设”,为后学者提供了学术研究的方便之门。

史景迁对康熙皇帝情有独钟,后来还用康熙档案材料,配合相关文献,假想康熙如何观察世界,如何处理繁杂的国家大事,如何安顿勾心斗角的后宫生活,如何摆平皇子继承的问题。康熙是皇帝,是奉天承运的天子,可以呼风唤雨,移山倒海,收复台湾,平定三藩之乱,赫赫不可一世,但是他也是个活生生的人,七情六欲都有,也有每天要过的生活。他有数不清的烦恼,层出不穷的齐家治国平天下纠纷,真实的生活也是十分烦心的。史景迁写《康熙自画像》,刻画出皇帝的“人间喜剧”,让读者看到一个有血有肉的皇帝,是一个立体存在的人,不只是高踞龙庭的神秘天子。出版之后,不但展现了特殊风格的历史写作,而且在整个西方人文界造成了轰动,让他们得窥紫禁城宫墙之内的秘密。

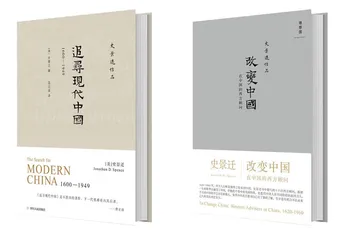

1966年史景迁出版了这第一本学术著作《曹寅与康熙》之后,陆陆续续完成了14部有关中国的历史著作,包括《改变中国》《中国皇帝:康熙自画像》《王氏之死:大历史背后的小人物命运》《天安门:中国的知识分子与革命》《利玛窦的记忆宫殿》《胡若望的疑问》《追寻现代中国》《上帝的中国之子:洪秀全的太平天国》《大汗之国:西方眼中的中国》《毛泽东》《雍正王朝之大义觉迷》《前朝梦忆》,等等。他的著作主要可以分成三大类:一是直接影响中国历史进程的领袖人物,如康熙、雍正、洪秀全、毛泽东;二是政治圈外的文化人或地位卑微的边缘人,如王氏、利玛窦、胡若望、张岱等;三是中外文化交流的历史议题,如《改变中国》《大汗之国:西方眼中的中国》,当然也与第二类有交叠之处,如利玛窦、胡若望等。《天安门:中国的知识分子与革命》聚焦晚清民国文化人的思想文化圈,呈现20世纪的中国文化变迁,后来更扩大为中国近代通史《追寻现代中国》一书,从晚明一直写到21世纪,不但成为欧美图书市场的畅销书,更取代了早期费正清的中国近代史教科书,成为西方大学中国史课程的通用教程。 有人说史景迁的史学著作,最出色的是文笔好,会讲故事,甚至可能有虚构的地方,才把故事讲得如此生动。其实,他从没离开史料进行虚构,他和其他的历史学者一样,上穷碧落下黄泉,尽量找来所有的文献资料,组织材料,安排如何忠实呈现历史细节。通过对史料的深入理解,他开始想象具体的历史场景,利用史料提供具体细节,进行细密的裁剪,让历史人物立体化,不但呈现人物的言行举止,还呈现了人间处境,同时结合了宏观的历史环境。

有人说史景迁的史学著作,最出色的是文笔好,会讲故事,甚至可能有虚构的地方,才把故事讲得如此生动。其实,他从没离开史料进行虚构,他和其他的历史学者一样,上穷碧落下黄泉,尽量找来所有的文献资料,组织材料,安排如何忠实呈现历史细节。通过对史料的深入理解,他开始想象具体的历史场景,利用史料提供具体细节,进行细密的裁剪,让历史人物立体化,不但呈现人物的言行举止,还呈现了人间处境,同时结合了宏观的历史环境。

最典型的例子就是《王氏之死》这本书,写的是清初山东郯城的一个农妇的命运。这本书显示了史景迁对具体人物的关怀,超越了帝王将相,不只是依靠文献资料车载斗量的方便,聚焦统有四海、泽被八荒的康熙皇帝,更对历史中卑微小人物的艰难处境,倾注了无限的同情。通过郯城这样鸟不拉屎的地方,搜罗了许多不见经传的零碎材料,如地方志、判案书牍、官箴文献、笔记小说,淘沙拣金,像天孙织就锦缎一样,反映出山东农村的社会历史图景。

史景迁最初是在清代法律判案书牍《刑案汇览》中发现了这个地方命案,里面记载了王氏之死的案情,大体上叙述了前因后果,具备简单的故事轮廓。他利用这个案例,配合《郯城县志》及其他山东地方志书,加上曾任郯城知县黄六鸿著作的《福惠全书》,说明清代地方政令施行的情况,在近代史课堂上作为一个清代乡村社会专题,讲给选课的学生听。勾勒出了地方的地理环境、经济社会形态,以及清初地方行政的施行,他基本上展现了大清帝国中央政令在郯城这个贫瘠的乡村如何运作。然而,他还想呈现当时当地文化思维与意识,也就是我们现在经常强调的在地文化心态,于是,山东作家蒲松龄写的《聊斋志异》就成了描绘想象世界的材料,进入了小人物的想象与幻觉之中。《王氏之死》最引人注目的段落,是王氏在雪地里做梦的那一段,取材自蒲松龄的文学想象,可说是蒲松龄的梦,移置到王氏身上,像是扶鸾之后仙魔附体的表现。在清初郯城这样的乡下地方,做梦想象与仙灵附体的可能性,有意识或下意识活动的可能性,以来自蒲松龄的狐鬼怪异故事来展示,这种探索是非常有趣、很吸引人的。

《王氏之死》的出版,在西方好评如潮,也引起了很大的争议,质疑王氏做梦的意识飞翔,虽然利用的材料来自同一个时代的蒲松龄,到底算不算历史呢?有许多人还受到19世纪兰克(Leopold von Ranke)实证史学的束缚,认为把文学想象材料引入史学研究,岂不是混淆了历史现实的客观真实性与文学艺术想象的主观意识?当然,过了半个世纪,这类质疑已经成了明日黄花,反倒显示了史景迁历史书写的前瞻性,主要是启发了我们,历史应该怎么写?你想要反映什么样的历史情境?特定历史时空的想象,是否有其历史性?清初山东地区的意识与想象空间,是否值得进行历史的探究?你问王氏死前昏迷了做梦,是否真正梦见这些东西?天知道。可是有没有人在当时可以想象这些东西呢?在当时山东这个小地方,有,蒲松龄就这么想。史景迁联系蒲松龄与垂死的王氏,扩展了整个历史想象的空间,基础却还是历史的材料。读者必须注意,所有相关的原始材料,他都在注解里列出来了。所以,在西方史学的研究上,这本书开启了许多新的面向,与类似描述乡村历史题材的The Cheese and the Worms(Carlo Ginzburg,1976,中文译名《奶酪与蛆虫》)及The Return of Martin Guerre(Natalie Zemon Davis,1983,中文译名《马丁·盖尔归来》),有异曲同工之处,这也是为什么史景迁这个研究中国史的专家,在西方史学界影响这么大。

《追寻现代中国》是史景迁在西方一般读者中,影响最大、流传最广的著作。原名The Search for Modern China,书名中的search反映他书写中国近代史想要做的,就是在那里“追寻”,是对人类处境的一个追寻,追寻他还没有完全掌握的中国,追寻在歧路上追寻的中国,追寻知识所能引导的历史理解。他对于知识有很浓厚的好奇,总在那里追寻,在中国近代历史中追寻未来的方向。他说过,从研究英国史转到研究中国史是一个复杂的决定,显示了他是一个寻求知识的人,充满了对中国历史文化的好奇与关怀。他研究中国近代历史进程,感受中国人在天翻地覆的历史变化中如何面临艰难的人生处境。中国历史引发他思考这些问题,也就是思考历史的普遍性意义,思考人活在历史中的追求及抉择。 史景迁逝世,我写过几篇怀念恩师的文章,有以下的段落,表达我的景仰之情:

史景迁逝世,我写过几篇怀念恩师的文章,有以下的段落,表达我的景仰之情:

史景迁对欧洲文化传统有很深刻的认识,他的西洋文学、西洋文化底子非常深厚,所以他有一种敏感度,他看中国的东西,对中国人的处境有着浓厚的历史同情,而且是带有超越性的、思考到人类普遍性的关怀。我觉得史景迁有一个历史学家应该有的、最应该有的,可是很多历史学家却没有的特质,这就是深沉的历史同情,对人类处境的关怀。

他的著作充满了对中国的关怀,而出发点是对人类处境的关怀,这也就造就了他的影响深远。他的影响,在西方可能比在中国大。在中国,大家关注史景迁,主要还是看一个西方人怎么讨论中国历史。在西方,人家通过他的著作,比较了解中国整个历史文化到底在摸索什么,知道文化转型中摸索的困境。其实,人类不可能清楚知道我们摸索的方向是什么,我们也不知道未来的世界会如何。可是你可以摸索,你可以追寻,你可以思考。你可以考虑它种种可能面临的情况。一定会有困境,至于怎么突破困境,希望达到什么,希望什么是比较美好的未来,则有待时间的验证。史景迁的著作及其思想脉络,就是通过历史叙述,带大家回到已经发生的过去,提供历史处境的具体经验,是一种心灵探索的回顾旅行,的确是一家之言。所以,我觉得史景迁对西方了解中国历史文化做出了很大的贡献。他不讨论当前的一些政治冲突,也不会从哪个利益角度,比如国家利益角度,来探讨历史文化上的问题。这就能够丰富我们对人类文明的理解。而这种理解是必要的。

史景迁把他对中国历史文化的研究与理解,把中国人经历过的苦难与挫折,以流畅优美的文笔,展示给西方的民众,我觉得这是他最大的文化贡献。这已经超越我们一般讲的所谓职业性的史学成就。我们中国历史的祖宗司马迁,难道只是一个堆砌排比历史资料的人吗?当然不是。他希望能够究天人之际,通古今之变,成一家之言,这是我们对于历史学家最高的一个向往,而史景迁也没有辜负他老师房兆楹赐给他的名字。

我认为一个好的史家,对历史要有感情,不只是一种人之常情,还是一种穿越时间的同理心。这使得史景迁在写历史的时候,会对他笔下的人物、经历、处境有一种情感的代入。我觉得我们当一个读书人,最重要的就是对知识、对历史有一种发自内心的好奇和冲动,有情感的投入。没有情感的投入,就只是在做一个机械的职业工蚁而已,就像香港人喜欢说的“打好呢份工”。孔子说过:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。”我觉得可以拿来形容史景迁的历史研究与著述。

(郑培凯,耶鲁大学历史学博士,哈佛大学博士后。原香港非物质文化遗产咨询委员会主席,香港城市大学中国文化中心首创主任。现任香港艺术发展局顾问、浙江大学客座教授等。2016年获颁香港政府荣誉勋章。所涉学术范围以文化意识史、文化审美、经典翻译及文化变迁与交流为主) 历史史景迁