《白塔之光》,乡愁的滋味

作者:卡生 筹拍上一部电影《漫长的告白》的间隙,导演张律带着朋友来到西四胡同附近,那儿有一家他早年常吃的延吉餐厅,尽管那里的冷面味道相比老家而言,已经不是相同的味道,但在张律心中,依然是在北京吃延吉菜的好去处。饭后,张律和朋友在白塔寺附近闲逛到了一家咖啡馆,站在二楼的露台看白塔,张律说:“因为视角和距离,小时候这么熟悉的白塔竟然有着强烈的压迫感。”他想写一个与北京、白塔这个地理空间有关的故事。

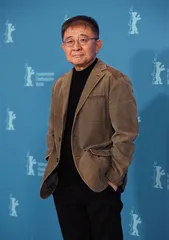

筹拍上一部电影《漫长的告白》的间隙,导演张律带着朋友来到西四胡同附近,那儿有一家他早年常吃的延吉餐厅,尽管那里的冷面味道相比老家而言,已经不是相同的味道,但在张律心中,依然是在北京吃延吉菜的好去处。饭后,张律和朋友在白塔寺附近闲逛到了一家咖啡馆,站在二楼的露台看白塔,张律说:“因为视角和距离,小时候这么熟悉的白塔竟然有着强烈的压迫感。”他想写一个与北京、白塔这个地理空间有关的故事。张律是具有个人创作风格的作者导演,他所有的电影都沿袭了同一种创作方法——从空间中,生发出人物以及情感。从2012年开始,张律离开了中国前往韩国的一所大学教书。《白塔之光》的创作是在《漫长的告白》之后,他在疫情期间从韩国返回北京,有14天的时间隔离于广州的酒店,“白塔”时不时出现在脑海中,似乎契机已到,他提笔写下发生在北京的故事,电影的名字灵光一闪,取自白塔寺附近的一家青年旅社。

讲述老北京的电影有许多,多是沸腾热闹的北京。然而,张律笔下的北京是安静的、诗意的,他想追问的是这些年来,自己的内心到底发生了何种变化。与内在自我建立的叙事是张律创作电影的动力,“人只有在思考这个问题的时候才知道自己发生了什么变化,而平常这些情绪只是静静地在身体里存在。电影,是在特定空间里对情绪的整理”。

相比张律过去那些聚焦于异乡、边缘的电影,《白塔之光》的视角发生了一次重大的内在转移。故事里的中年人谷文通不再漂泊于异乡,他是土生土长的北京人,在这个城市,他结婚、生子、离异,最终独居于母亲留下的胡同老房里,从诗人转行为美食评论家。谷文通的日常生活波澜不惊,很偶然地,他和一个年轻的摄影师欧阳文慧碰撞出了男女情愫,在女方的鼓励下,他决定去不远的北戴河看看多年未见的父亲。

对于张律来说,早早离开的北京是熟悉的城市,回望过去,这里集结了很多的情绪、情感,但在写剧本以及拍片的过程中,他会把个人的情感排除,“北京道路方方正正,很容易找到目的地。然而,我们的内心生活并非如此,它像迷宫一样”。电影里人物的情绪是随着空间延展出来的,各自在偌大的城市里表达着茫然、孤独与失意。

电影英文名为“The Shadowless Tower”,传说当人站在白塔之下,无论从何种角度拍摄,都无法拍全人的影子。张律说:“我们剧组所有的人,各个时段都想去找到白塔的影子,就是找不到。这不是玄学,是建筑学上的一个奥秘。”这个“奥秘”成了电影里的重要寓意。有一场戏,谷文通和欧阳文慧走在白塔之下,两人的身世与情感互为交错,那天晚上他们两人都喝了酒,镜头里人物看不到影子。那场戏之后,两人的关系渐渐变淡。张律说:“人真的没有了影子会发慌,人的自信有时候很脆弱,像是人与人之间情感关系的投射。”

暧昧不明的“爱情”在影片里游荡,谷文通和欧阳文慧之间的情感说不破,道不明,这也是影片让人觉得饶有趣味的地方,你不知道这种关系到底通向何方。“我也不知道他们俩到底有没有发生什么事,我不喜欢戏剧性地塑造人物,也没有想要将人和人之间的情感浪漫化”,这种常见于张律电影里无法界定的情感,是他的故事载体对空间的直觉性反应。 “出走和归来”是张律常年的生活状态。他出生于吉林延边,祖辈都是韩国移民,他曾在韩国教书多年,去年才辞职回国,这样的个人轨迹注定了他在电影叙事上的复杂与多重。他的电影脉络大概分为三个阶段。2001年从延边到北京开始的第一部电影《11岁》到2010年的《豆满江》,这个时期张律拍摄的主题是在探讨延边朝鲜族的生存状态;2012年开始在韩国生活,他拍摄的纪录片《风景》,剧情片《春梦》《庆州》《咏鹅》,风格转为温和,是以异乡人视角观察韩国社会的情感表达;从2022年《漫长的告白》开始,张律开始拉开时间维度,讨论回忆与张望,情绪中多了感伤与乡愁,回归的情态引发了表达的变化。张律有一种敏感的直觉力,并顺应这种直觉。

“出走和归来”是张律常年的生活状态。他出生于吉林延边,祖辈都是韩国移民,他曾在韩国教书多年,去年才辞职回国,这样的个人轨迹注定了他在电影叙事上的复杂与多重。他的电影脉络大概分为三个阶段。2001年从延边到北京开始的第一部电影《11岁》到2010年的《豆满江》,这个时期张律拍摄的主题是在探讨延边朝鲜族的生存状态;2012年开始在韩国生活,他拍摄的纪录片《风景》,剧情片《春梦》《庆州》《咏鹅》,风格转为温和,是以异乡人视角观察韩国社会的情感表达;从2022年《漫长的告白》开始,张律开始拉开时间维度,讨论回忆与张望,情绪中多了感伤与乡愁,回归的情态引发了表达的变化。张律有一种敏感的直觉力,并顺应这种直觉。

演员辛柏青和张律是第二次合作,第一次是在《漫长的告白》里饰演张鲁一的哥哥。经过上一部电影拍摄的相处,慢热的张律发现了辛柏青身上很多的可能性,在写谷文通这个角色时,他告诉辛柏青这是给他定制的剧本。“辛柏青在影视作品里总是一家之长,或是好干部的形象,但这对于一名专业演员来说,时间长了会让观众产生偏见,他需要不同的导演去挖掘他的可能性。”辛柏青饰演的谷文通,的确是他不曾饰演过的角色,主打一个字:颓。说话拖拉,走路拖拉,在现场他问张律演得怎么样,张律会说,再颓一点。

张律剖析这个角色,“谷文通是一个落伍者,他并不是与时俱进的人,与此同时,他又有自己生活的节奏,你不会在他身上感受到时代巨变带来的落差,从这个角度上说,谷文通又是很厉害的人物”。张律回忆,身边有不少这样的朋友,他们不会因时代昂扬而亢奋,也不会在快速发展中遭遇生活一落千丈的冷落,谷文通身上不具备观众喜闻乐见的戏剧性,但张律对这种“节奏”产生了一种情绪共振。

影片里,谷文通和同学们聚会,酒过三巡,大家都在感叹中年际遇的变化,倒是谷文通在其中竟显出“活在自己世界里的少年感”。配角的身上,张律的叙事再度回到他最熟悉的母题——东亚社会,那些曾经出走的精英在异国他乡的边缘感。影片里,和同学们视频通话的老穆不久后在巴黎自杀,作为上世纪90年代出国的人,他被卡在了时代的缝隙里,既不甘心归国,又无法成为异国他乡的主流,在时代镜像里,人生走向失落。谷文通这个角色既是叙事视角,也鲜明地成为“时代弄潮者”的对照,即白塔影子的传说。

“边缘感”是贯穿张律人生始终的命题。张律说:“现在的世界,无论你是在巴黎、伦敦还是纽约,所谓全球化,都是异乡人。”这些年往返于北京和首尔之间,他觉得自己永远处于“慢半拍”的节奏里,无论走到何方,都觉得自己是一名“观光客”。张律笑称自己是一个“无用”的人,回中国总有人问,怎么看待韩国的电视、电影工业,回韩国又总有人请客吃饭,想咨询一下韩国工业进军中国怎么弄。而他更愿意咀嚼不同空间里的叙事情绪,与具体的现实保持距离。谜一样的父亲

《白塔之光》在柏林电影节上首映之后,有一个生活在德国的男性朋友说,看完《白塔之光》,坐上地铁后,哭了一路,最让他感动的是影片里谷文通和父亲谷运来关系的处理。导演田壮壮在《白塔之光》中饰演父亲的角色。这个角色很少有对白,在剧情中,他曾因“咸猪手”事件远离家庭和北京,独自一人背负罪恶感在北戴河生活。

饰演欧阳文慧的演员回忆,张律有一个创作特点,每次在拍摄场地,他都会需要十几分钟的独处时间。清场后,他一个人在那个地方感受、思考,在十几分钟的时间里创作出一些新的符合现场环境的对白。

“调度”是张律频繁使用的词,同为导演,他无需和田壮壮再聊角色和戏,而是给他空间,让他处理父亲这个角色的情绪。张律回忆,田壮壮不管拍多少条,动作都非常准确,他还悄悄问辛柏青说,壮壮导演怎么可以准确地记住这些动作,辛柏青说:“您不知道,田壮壮的片子里最痛恨演员记不住动作。”

曾经有人问,为什么在漂泊与边缘之外,故事的内核在处理父子关系上?张律说:“我认为在东方社会里,父子关系是一种有趣的存在。有一句话叫作‘知子莫若父’,但很可惜,没有另一句话叫作‘知父莫如子’,父亲对于儿子来说永远是一个谜。解开父子关系的谜题,很多时候是徒劳的努力,但这个过程也会在情感上对人产生影响。”

谷文通来到父亲的住所,父亲不在家,他端详着房间里父亲的物件,好像进入到了陌生的父亲的内心世界。他躺在床上睡着了,梦中,他在指责父亲多年来的沉默离开,转场的镜头里好像又是父亲内心的独白。在那个有着北戴河海风的宁静午后,父亲知道儿子悄悄来过,他给儿子放了一包爱抽的烟,“克制的镜像”是张律电影里最扎人的部分。

无论在《芒种》《春梦》《咏鹅》中,还是在《漫长的告白》中,张律都会在一些语言无法抵达的地方给主角安排一段舞蹈,“语言的欺骗性会把我们带入歧途,而舞蹈是一种纯肢体的情感表达,身体很难骗人”。这一次,谷文通在父亲房间的镜中翩翩起舞,“虚”与“实”之间的处理,把一个中年男人与年迈父亲之间隐忍、不解的情绪最终释放。