不解语

作者:苗炜 德国“普通话协会”提倡国语纯化,排除德语中的外来语。1890年,日本人上田万年去德国留学,学习语言学,他后来回忆说:“明治21年我大学毕业时,外山正一先生希望我继续攻读国语学。我非常犹豫,我一直非常喜欢文艺并且打算从事文艺研究,就这样改变今后的路,不可能不犹豫。但仔细一想就明白,文艺研究的出发点是国语研究,日本社会的诸多事务都离不开语言和文章,因此我决定以研究日本语为人生目标。我被这种赤子之心所驱动,我想一定要用自己的双手,来对从未有人梳理和系统化的国语进行整理,国语的梳理才是文化的起源。”

德国“普通话协会”提倡国语纯化,排除德语中的外来语。1890年,日本人上田万年去德国留学,学习语言学,他后来回忆说:“明治21年我大学毕业时,外山正一先生希望我继续攻读国语学。我非常犹豫,我一直非常喜欢文艺并且打算从事文艺研究,就这样改变今后的路,不可能不犹豫。但仔细一想就明白,文艺研究的出发点是国语研究,日本社会的诸多事务都离不开语言和文章,因此我决定以研究日本语为人生目标。我被这种赤子之心所驱动,我想一定要用自己的双手,来对从未有人梳理和系统化的国语进行整理,国语的梳理才是文化的起源。”1894年,上田万年学成归国,成为帝国大学日语文学系教授。他发表了题为《国语与国家》的演讲,说日语是日本人的血液,日本的国体就靠这血液维持。第二年他出版论文集《为了国语》,扉页上有两行字——“国语是帝室的藩屏,国语是国民的慈母。”在“大日本教育会”例会上,他强调要统一和规范中小学教师的教学用语,不许再使用四国、九州等地的方言。他为文部省主持编写“普通小学校歌”,每个年级学20首歌,6年小学下来,学会120首歌。到1900年,他出任明治政府国语调查会委员。到1902年,他宣称:“我们需要一股勇气,用1500年来使用的日语形成新国语,并将其根植普及开来。”如此一想,便知国语不仅有关养成日本国民性这一问题,还涉及将日本的语言推广到亚细亚洲这一大事。他主张限制汉字的使用,将日语升级为“东亚语”。且当时《朝鲜教育令》确定了日本语的地位。上田万年死于1937年。

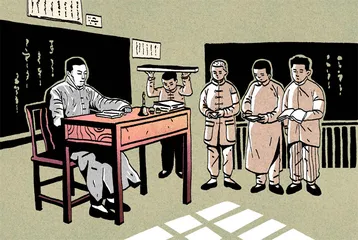

1942年夏天,住在沈阳的单家请了一位家庭教师,给6岁的孩子单传忠补习功课。老师讲神农氏的故事,有了神农氏,我们才有粮食吃;有巢氏教会我们盖房子,我们才有地方住;燧人氏教大家钻木取火,我们才知道取暖,吃上熟饭。这位家庭教师还要教日语,单传忠说:“一教日语我就烦了,我对日语一直很反感,就不爱听小鬼子说话。”1943年春天,单家搬到了长春,单传忠成为长通路小学二年级六班的一员。学校也教日语,日语是主课,他说“学不好日语就等于失败了百分之五十”。有一次老师让单传忠背诵日语课文《瞎子摸大象》,单传忠背不下来,和其他三个男生一起受罚,到讲台前,面对全班五六十名男女同学,跪在地上,双手举着书桌盖儿高过头顶,单传忠说:“这实在是莫大的耻辱。”当时单家辗转于沈阳、长春,在茶馆卖艺为生,妈妈是名角儿,唱大鼓书,爸爸弹三弦伴奏,有道是“鼓槌一响,黄金万两”,家里的开销都靠说书而来。多年后,单传忠也下海说书,取了个艺名叫单田芳,他的声音响彻中国。

江户时代的旅行家古川古松轩曾经记录下日本各地语言不通的现象:“无论男女,语皆不解,所不解者十之二三,领主使通城下事之二三人随侍巡见使,又因南部之语难解,另使二通译相随,遇通译亦不能解之时,人皆大笑。”各地皆有方言,不同的社会阶层使用的语言也不尽相同。明治维新后,冈仓由三郎提出,要在学校教育中纠正方言,导入标准语(Standard Language)。上田万年认为,有教养的东京人使用的东京语应该成为标准语,语言问题上要搞中央集权。明治政府国语调查会委员开展的工作有这样几项:1.调查音韵文字;2.调查言文一致体;3.调查国语语音体系;4.调查方言和选定标准语。这就是日本“国语运动”的由来。

我年少无知时,总以为学日语会简单一些,因为日语里面有很多汉字。后来学了点儿英语,才明白汉语中原来很少使用从句,句子都较短,后来句子才慢慢变长的。我们也很少用被动语态,也没那么多定语,也很少有状语后置的现象。我还知道佛经是我国较早的“翻译体”,佛经里没“之乎者也”就是此种“翻译体”的一大特点,里面的“波罗蜜多”之类是梵语的音译。直到最近,我看了金文京教授的《汉文与东亚世界》,才算知道“汉字文化圈”中的汉字是怎么流传的。

贡布里希曾说,不学一门外语,就不知道自己的母语是怎么运作的。金文京教授是韩国人,出生在日本,在日本京都大学人文科学研究所任职,曾担任日本中国学会理事长,看这履历,应该是熟练掌握中文、日文和韩文。汉字是表意文字。早年间,中、日、朝三国之间的文人,能用汉字笔谈,写出来大家都明白,但要用汉语聊天,可能谁都听不懂。在幅员辽阔的中国,书面语能形成官僚系统和文人阶层的通用语,但让一个北方人和广东人聊天,可能也费劲。据说,光绪皇帝见梁启超文章写得好,就召见梁启超,要商讨治国的方针大计,结果却听不懂这个老广在说啥。

中国周边的日本、朝鲜、越南,学汉字的时候跟我们现在学外语差不多,也要学发音。但是,中国有湘语、赣语、吴语、闽语、粤语、客家话,每个地方的语音都不一样。还有,你在唐朝时学的发音可能跟你在宋朝时学的发音也不一样。金文京教授说,越南的汉字发音保留了汉字的上古音,朝鲜的汉字发音保留了唐宋时代的中原地区发音。日本汉字的音读,有吴音、汉音和唐音之别。山,这个字,来自中国发音的音读是“san”,而“山”的日语读法是“yama”,“山”可以直接读“yama”,这就是训读。金教授举例,如果美国人学汉字,直接把“山”读成“mountain”,这就算是英语语境下的训读。或者广东人看见“什么”两个字,直接读成“乜嘢”,这也是训读。日本人有语言而没文字的时候,学汉字就会混用音读和训读。在日语环境中,一个汉字有多种发音,比如“松本清张”这个名字,音读“清张”是“seicho”,训读是“kiyoharu”。用汉字且用训读的读法,有历史原因,也有便利之处:其一,光用假名,同音词太多,日语的发音结构比中文单纯,同音词发生的概率比中文高;其二,一个汉字用假名来写,就变成好几个字,写起来太占篇幅。

还有,颠倒语序、解释句子的意思也是训读。金教授的例子来自佛经翻译、韩语和日语,我无法理解其中的句意,但他说,中国人读古文,在脑子里把古文翻译成白话文,就是训读的过程。他的例子来自诸葛亮的《出师表》:“臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世。”白话文的意思是:“臣本来是一个平民,在南阳自己耕田种地,只想在乱世中苟且保全性命。”白话文和古文相比较,首先是语序不同,古文“于南阳”“于乱世”分别在动词“躬耕”“苟全”之后,白话文就把表示地方和时间的状语放到动词前面去了。再者是词汇不同,“布衣”翻译成了“平民”,“躬”翻译成“亲自”。金教授把这句话用日语训读的方式来表示,我一下就明白了。

我小时候学外语,同学会在英语单词下注上汉字,比如book这个词,下面写“布克”,这就叫音读。老师看见我们这样音读的时候,很抓狂。我儿子学语文,课本上有一首诗:“江南可采莲,莲叶何田田,鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。”我跟他解释这首诗的意思,就是鱼在莲叶间嬉戏,也调整了语序,这也算是一种训读。

金教授的这本《汉文与东亚世界》还讲到佛经翻译,讲到训读的演变。语言上的变化我看不出门道,但各国对汉字的微妙态度却看得明白,朝鲜和越南都不愿意承认和中国“同文”。朝鲜1876年在日本的压力下缔结《江华条约》(又称《日朝修好条规》),否定清朝的宗主权。甲午战争之后,朝鲜国王高宗颁布《洪范十四条》,开头就说,“割断附依清国虑念,确建自主独立基础”。又颁布敕令说,法律敕令总以国文为本,汉文附译,或混用国汉文。至于日本,他们早就把汉字当成自己的文字。日本人提出“国文”这个概念,有两层意思:一是要去除汉文化的影响,强调日本的国族意识;二是追求口语和文字的一致,通过口语达成直接理解,把谈话写在纸上就是文章。“国文”这个概念传到中国,慢慢有了我们自己的国文教科书和国文课,有了我们的国语运动。

甲午战争失败,清国真是一下就颓了,但文辞的骄傲还在。古文家吴汝纶死了之后,他儿子吴闿生编辑重印《桐城吴氏古文法》,写了篇序言,其中说:“国立于天地之间,必有其所以存,而非他人之所同者。日本之帝统,美国之民政,皆是也。文也者,吾国之所以存也。故繄古以来,国祚有迁移,而文教不废,虽以秦皇之暴慢,元世祖之雄强,不能改也。炎黄之种裔不亡,流俗一时之向背,曷足为有无乎?多见其不知量而已。”当时另一位文人邓实写了篇《鸡鸣风雨楼独立书》,其中有《语言文字独立》一篇,他说:“夫一国之立,必有其所以自立之精神焉,以为一国之粹。精神不灭,则其国亦不灭。文言者,吾国所以立国之精神,而当宝之以为国粹也。”他还说:“吾国凡百政法艺术,其不如欧美,信矣。若夫诗歌之美,文藻之长,则实优胜之。此其特美之性质,固自其土地、山川、民俗、历史、政教所陶铸而来也。”是啊,想一想东亚二国还没文字的时候,我们就会歌咏“鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北”。我们有“山水寻吴越,风尘厌洛京”,动词在中间,宾语在述语两边,我们还有“主谓倒置”,“古木吟寒鸟,空山啼夜猿”,他国人训读时,要用符号标明语序。这种骄傲实在太容易得来,也太容易保持了。

金教授说,中国近邻民族的语言跟汉语语系不同,给近邻民族学习汉语带来了极大困难,再加上中国的文言文跟口头语言有较大差距,这些都促使朝鲜和日本很早就放弃了汉语口头语言的学习,而试图利用自己的母语系统来阅读和书写汉文。在此过程中,朝鲜和日本都认清了中国语言和本国语言之间的差别,进而建立了与中国不同的国家观乃至世界观。北京大学陆胤教授在《国文的创生》一书中说:“‘国语-国家’维系论来自西洋或日本,强调‘求同’,惟有泯灭中国旧语文‘落后,不统一’的特异性,才能使得中国的语言、文字、文学获得近代国族语言的资格。”而在吴闿生、邓实的逻辑链条上,关键是“求异”,必须强调中国文辞为他国所不具备的特异性,将“言文一致”限定在通俗启蒙的范围内,否则就失去了将文辞作为“国粹”的立足点。这两种理路体现了不同的近代国族的认同方式,一种是“你有我也有”,另一种是“我有你没有”。这两种方式都成为“国文立科”的依据。

以我粗浅的理解,这也是我们现在既要学白话文也要学文言文的原因所在。我们的语言的确很美,但如果我们只有“诗歌之美,文藻之长”,那好像也没什么好骄傲的。

(参考书目:金文京《汉文与东亚世界》、陆胤《国文的创生》、单田芳《言归正传》;参考论文:北京语言大学张维佳、崔蒙《20世纪日本国语政策的嬗变及其背景》,东北师范大学外国语学院徐雄彬等人《近代日本国语的确立及日语的殖民地“国语化”》)