三十二校对

作者:卜键 如前所述,乾隆朝兴修《四库全书》,从征书、开馆、选人、增项等等,存在一个环环相扣、变动不居的长过程,堪称一部活态的文化史。而其中的纂修、分校、复校、总校、校对,不管是名词内涵,还是具体分工,都有些粘连错综,夹缠不清。本节要写的“三十二校对”,就属于这种情况。

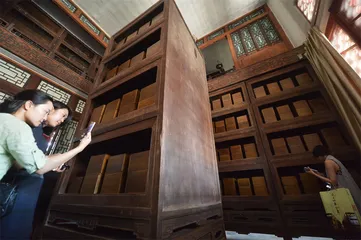

如前所述,乾隆朝兴修《四库全书》,从征书、开馆、选人、增项等等,存在一个环环相扣、变动不居的长过程,堪称一部活态的文化史。而其中的纂修、分校、复校、总校、校对,不管是名词内涵,还是具体分工,都有些粘连错综,夹缠不清。本节要写的“三十二校对”,就属于这种情况。弘历素喜编书,在位期间既有常设机构如国史馆、实录馆,更有临时机构如律吕正义馆、藏经馆、明史纲目馆等。而像四库这样的超级项目,设馆在武英殿和翰林院,复分为处,如大典辑佚处、修书处。大处下还有小处,武英殿就有荟要处、缮书处、督催处等名目。乾隆身边的枢阁大员与六部尚书多兼馆职,如刘统勋、于敏中都身兼数馆,有着丰富的编纂经验,是以很早就提出校对问题。武英殿修书处额设“誊录书籍校录十员”,抄稿与核稿一体,没有专职的校对,数年前因这些人平日无事,字也写得不好,被总裁王际华裁去大半。而今朝廷兴办大书,誊录和校对事重,必须大量调集人手。在刘统勋等人遵旨拟订的“排纂四库全书应行事宜”中,专有一条写到校对:

至应写全书,现贮武英殿者居多,所有分写、收发各事宜,应即就武英殿办理。其未经发写之前,有旧刻显然讹误,应行随处改正,及每卷缮竣后并须精加校对。查武英殿原有纂修十二员……代办武英殿纂修之事,俾兼司校勘;并于职事稍闲及候补之各京官内,添派张培、李骏、袁文邵、陈林、施光辂、陈墉、宋炘、王钟泰、孙希旦、高中、龚敬身、王友亮、王彝宪、金光悌、田尹恒、王滨、汪日章、王庆长、冯培、刘光第、张曾炳、金学诗、吴省兰、蔡镇、胡予襄、黄昌禔、徐立纲、王锡魁、郭祚炽、傅朝、张埙、胡士震等三十二员,分司校对,并令于每册后副页填写衔名,以便稽核。

三十二校对即出于此奏,而由于叙事不甚清晰,较易造成误解。实际上刘统勋说的是两个板块:十二纂修主要负责办理《四库荟要》,三十二校对则是另办全书(文渊阁本《四库全书》)。不管纂修还是校对,所承担的都是分校,都要带领一拨子(称作“股”)誊录,为什么称呼不同呢?想来应因张书勋等本为翰林,也可能要兼一些撰写提要的任务;张培等则属于非翰林的小京官,多数为内阁中书或学正,只管校勘。

据上面的引文也可知,校对有两个时段:一在发抄之前,要对选定之书进行编辑加工,核查有无政治和学术问题,订正错讹,也包括一些不规范的通俗字体;二在誊录写成之后,主要是查错改错,然后清点字数,决定质量等次,登录在册。就三十二校对而言,两段都要管,而以后段更重一些。

引文中名字标黑者,见于四库馆臣表,或《四库荟要》职名表,约占“三十二员”总数的三分之二。至于其他人去哪儿了,原因也是五花八门,有亲丧丁忧的,有因病因事的,也有的属于不慎失载,或刻意不载。他们在进武英殿修书处后,负责担任全书的分校官,刚开始誊录200人,又迅速增至400余人,“每日可得四十余万字”,平均到每位分校约1.3万字,还要承担名下十几个誊录的管理之责,也是很辛苦的。

修书处提调官陆费墀兼任总校,全书和荟要两个板块都要管,“专司收发督催,稽考字体、课程及款式、篇页诸事,而于每日所得之六十余万字,非但磨校势难遍及,即抽查亦力有未遑”。此乃实情,永瑢等总裁经过研究,奏请增加一个校次即复校,“四库全书缮本添派复校官十六员,荟要缮本添派复校官六员,均于现在分校各员内,择其校书精确者,如数充当。其分校之缺,另为选补”。由此可知,三十二校对和十二纂修中,都有一半人改做复校,应算是升等了。

《功过处分条例》也对分校和复校明确了职责要求:“至分校各员,除校改誊录错误,分所应为,毋庸记功外,若能将原本讹舛应改之处校正签出,精确得当者,每一处记功一次。校毕后交复校官校勘,如誊录有错,分校官未得看出,经复校之员查改者,将原办之分校、誊录各记过一次。若复校人员能于原本错误处签改切当者,将复校官记功一次。”琐碎一箩筐,精细亦在其中,皇上阅后很认可,朱批“所议甚好”。而校书如扫落叶,如果责任心不够,增加校次、一遍遍空转的意义并不大。在两年后,于敏中、王际华上疏,又讲了一大堆理由,提请“将荟要复校改为分校”。此折专为办理《四库荟要》而发,也具有普遍意义,文渊阁本应也跟着改了回去。

关于三十二校对的记述较少。张培为乾隆二十八年二甲进士,未得进入庶常或分部任职,给了个“归班铨选”。两年后乾隆南巡,在杭州召试时张培考取一等,授为内阁中书。那次一等中还有陆费墀,“特赐举人,授为内阁中书,学习行走,与考取候补人员挨次补用”。二人都要等候出缺,陆费墀排在后面,且属试用人员。孰知陆费墀次年高中进士,选庶常,授编修,待张培入四库馆,已然是提调大人了。

三十二校对中,约有十位见于三十四年己丑科副榜,更准确的说法叫明通榜,即从正榜落选者中挑选一些“文理明通”之士,授以内阁中书、国子监学正等职。也有人把在明通榜者含糊称作进士,实不然,只是享有继续参试的权利。历来的明通榜中书都大有人才,藏龙卧虎,复因职务之便熟知时政,一旦闯过会试关口,大廷试策阶段就见出优势,往往居于前列,状元、探花也不乏其人。就此三十二校对而言,徐立纲、黄昌禔考中四十年乙未科进士;四十三年戊戌科则有孙希旦为探花,冯培为二甲第二名,吴省兰为二甲第三名(大学者章学诚也在此科,列于二甲之末,也得了个“归班铨选”);名士范十足的王友亮,在数年后得中辛丑科进士,分发刑部,官至通政司副使。

他们之中的另一位名士、王友亮与翁方纲的好友张埙是否也参加了会试?不清楚。可能因年龄较大未再应试,也有可能是没考取。张埙为江苏吴县人(清朝康熙间已有一位张埙,做知县以清廉著名,容易搞混),少年时颇得诗坛大佬沈德潜的赞许,曾与蒋士铨并称。他在乾隆三十年中举,三十四年任内阁中书,以诗词、书法和通晓金石享誉京城。名士多有一副傲骨,张埙在馆期间,就曾与双料总裁王际华发生过争执。其《竹叶庵文集》卷十三有诗:

书局随身届四年,白头谨慎答青毡。古人一字轻难改(进呈《晋书音义》,总裁王尚书际华据后人之韵涂改唐人,予坚持不可,乃止),公道千秋剧可怜。

依据编纂程序,分校之上还有复校、提调、总校,然后才是总裁。或是这些人说服不了张埙,把意见反映到总裁的层级;或是王际华翻阅时自己发现,总之是二人当面争论起来。际华颇有几分霸气,却也不得不以张埙的意见为准,算是从善如流吧。

这也是纂修四库过程中一种有代表性的倾向,上上下下都喜欢从前人著作中挑剔订正,而一有不慎,便会掉进自己挖的坑。诗中秉持的慎重态度,以及张埙的择善固执,说明有的学者并不盲从,也不太买总裁的账。