红山:以玉为器,找寻宇宙的秩序

作者:薛芃 规划出一条合理的线路,在几天之内,把红山文化中重要文物和遗址点都看一遍,这件事远没有想象中容易。

规划出一条合理的线路,在几天之内,把红山文化中重要文物和遗址点都看一遍,这件事远没有想象中容易。单说目前公认的五件C形龙玉器,最知名的碧玉龙收藏在北京的国家博物馆,其余四件黄玉龙,一件在赤峰市翁牛特旗博物馆,另有一件是从“11·26”特大盗墓案中追缴来的,现在辽宁省朝阳市博物馆,还有两件分别在故宫博物院和沈阳的鲁迅美术学院。

国博那只碧玉的,有26厘米长,它摆在那里,是超乎想象的大体量和厚重感。另外几件相对小一些,更显精巧。必须要说的是,这五件C形龙,无一是出土物,前两件有明确的发现地,后面三件已经很难追索它们的出处了。

进入赤峰市内,路灯、桥栏、餐馆、公交站,C形玉龙的图案就像是现代赤峰的图腾,随处可见。翁牛特旗在赤峰市区以北,开车的话,一个多小时。到了翁牛特旗,往北边的戈壁深处再开一个多小时,是巴林右旗,那斯台遗址出土的大批红山文物收藏在那里。东北部的阿鲁科尔沁旗博物馆,拥有一只特别的大型筒形彩陶罐。敖汉旗在赤峰市东边,大约又是两小时车程。2012年敖汉旗兴隆沟红山文化遗址出土了一件陶人,如今盘坐在博物馆最显眼的位置,它的样子让人想起卢浮宫的书吏坐像,相似的坐姿,相近的时间,位高权重的他们背后都勾连着一个复杂的社会。

赤峰是红山文化分布的核心区域之一,下属七旗两县三区,几乎都与红山文化遗址点相关。文物丰富的旗与区设有独立的博物馆,红山之外,辽与元的历史也绕不开这里。赤峰往东到了通辽,南接辽宁朝阳与河北承德,从红山文化的范围来看,遗址点都集中在这一带。但这里地理条件比较复杂,山川河流纵横交错,没有开阔的大片平原,遗址点与遗址点之间道路曲折,实地走起来又觉得是那么分散,即便是重要的、现在仍在发掘期的遗址点,也不可能处处走到,必须要做舍弃。

从地理概念上说,这一带统属辽西地区。上世纪80年代,考古学家苏秉琦将主要包含辽西地区的“燕山南北、长城地带为代表的中国北方文化区”列为中国六大考古学文化区之一。存在于距今约6500年至5000年的红山文化也被看作是中国东北的第一个复杂社会,中国早期文明起源的直根系。

“远比想象中复杂”,这句话我在采访过程中听到过数次。从距今8000年前的兴隆洼文化,6000年至7000年前的赵宝沟文化,到紧随其后的红山文化,再到后续逐渐衰落的小河沿文化,考古学家一直认为辽西地区在新石器时代发展的序列是很清晰的。不过,考古学上的共识总是在不断建立,又不断被质疑。新遗址如何定性?一旦定性是否会影响到对旧遗址的解读?考古学家面对红山文化这张大网,一边编织,一边修补。面对这个庞杂又神秘的史前社会,我好奇的核心问题是:玉从石“进化”为器,为什么会发生在这里?于是,一切还是要从牛河梁开始。 在2017年底之前,中国的铁路网上还没有牛河梁这一站。直到京哈高铁修通,专门设立了牛河梁站。这应该是全国为数不多的以考古遗址命名的高铁站,它甚至取代了原本属于所在县级市的高铁站名——辽宁省朝阳市下属凌源市。

在2017年底之前,中国的铁路网上还没有牛河梁这一站。直到京哈高铁修通,专门设立了牛河梁站。这应该是全国为数不多的以考古遗址命名的高铁站,它甚至取代了原本属于所在县级市的高铁站名——辽宁省朝阳市下属凌源市。

牛河梁遗址群内的村落都建在河边,地势比较低,而遗址点则在山冈上,地势高。由于地处辽西山区,位置偏僻,一直是历史视野里的盲区。明代长城自山海关起绵延向西,牛河梁遗址群甚至几乎整个红山文化区域都在长城以北,边外的地缘因素,意味着清代以前在这里定居的村落不多。

5000多年来,原始的地貌没有太大的变动。早年间修建了一条公路和铁路,再后来,为了保护遗址,牛河梁最重要的第一地点和第二地点盖起了两座大棚,把遗址点罩起来,周边建了停车场和其他零星人工设施,整个大遗址的历史地貌多了一些人工痕迹。

4月末,山上常起风沙。牛河梁第一地点的工地现场,今年的发掘还没有正式启动,有几个当地的工人在做准备工作。红山区域其他几个遗址点的发掘,也要到5月后才开始,进入下一个新的周期。

眼前的工地,是一幅少见的考古现场的面貌。一片密密麻麻的松树丛林里,树都算不上是年老的,树干大约十几二十厘米粗。在连片的松树之下,风沙倒是小了些。大块山石成堆垒着,七零八落地裸露在地表。

在辽宁省文物考古研究院研究馆员郭明的指点下,我才恍然意识到,有些石块的堆叠呈笔直的直线,是明显人为堆砌的痕迹,可有些地方依旧看不出什么规律,混乱地铺散着。在树丛和石碓之间,探方反而不是一眼就能看到的。为了避开树与石,很多探方都不是完整的,不像平日里见到的考古现场那般,在平整开阔的土地上,齐齐整整地排着一些探方。这里的地况看起来要更复杂。 2017年,由辽宁省文物考古研究所主导,重启牛河梁的发掘。从2020年开始,中国社科院考古研究所研究员贾笑冰接任领队。今年,已经进入了重启发掘的第六个年头。遗址位于山冈上,南边紧邻着“女神庙”。上世纪50年代末,山冈上开始大规模植树造林。造林的时候,还不知道下面有遗址,直到现在,不断生长的根系还会伸展到土地下埋藏的石墙里。就这样,遗址本体遭到了一定的自然的破坏。大片树林遮蔽着遗址,无人机航拍也会受阻,对于考古工作者来说,缺少了鸟瞰的“上帝视角”,要想把具体的遗迹点联系起来,难度加大了很多。

2017年,由辽宁省文物考古研究所主导,重启牛河梁的发掘。从2020年开始,中国社科院考古研究所研究员贾笑冰接任领队。今年,已经进入了重启发掘的第六个年头。遗址位于山冈上,南边紧邻着“女神庙”。上世纪50年代末,山冈上开始大规模植树造林。造林的时候,还不知道下面有遗址,直到现在,不断生长的根系还会伸展到土地下埋藏的石墙里。就这样,遗址本体遭到了一定的自然的破坏。大片树林遮蔽着遗址,无人机航拍也会受阻,对于考古工作者来说,缺少了鸟瞰的“上帝视角”,要想把具体的遗迹点联系起来,难度加大了很多。

在现在发掘的区域,遗迹都是土石混筑的。“如果是纯土遗址,或是纯石遗址,都要好办些。土石混筑的话,原先的很多经验就不适用了,尤其是在判断遗迹‘叠压’或‘打破’的关系时,是非常难的。”贾笑冰解释说。

简单来说,所谓“叠压”,就是时间晚的房屋或墓葬建在了时间早的上面,叠了两层;“打破”就是较晚的建筑物破坏了较早的基址,一个坑开口是完整的,一个不完整,不完整的通常更早。在发掘土遗址的时候,这两种情况都很常见,很好判断不同坑的时间先后。到了石遗址这里,时间先后没那么容易定性。通常来说,用石头修一所房屋,会出现在一间基础上进行扩建的情况,时间早的空间就是完整的,时间晚的空间,其房形是不完整的,需要依靠在一面早期的墙上来进行新建,这种情况叫作依存关系。

面对眼前土石混筑的遗址,既有土,又有石,判断遗迹的早晚关系会更加复杂,既要去看土层的关系,又要参照石遗迹早晚关系的判断标准。一边是客观的自然条件受限,一边是复杂的土石混筑结构,这两点困难之上,还有第三点:由于是距今5000多年的建筑遗址,又非普通统一化的居住聚落,这是一处大型的特殊建筑,在修建的时候“没有那么严格的标准,随机性较大,有的墙体可能依地势而走,就顺着台基或某个边缘去深入发掘,但是探着探着可能就没了”,找不到规律。

那么,这到底是一处怎样的建筑?又为什么用这么多大石块建成?

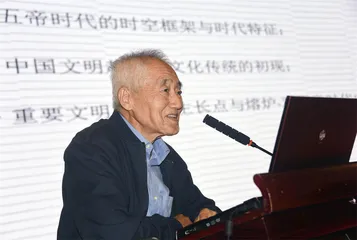

20世纪80年代,牛河梁进行了迄今最大规模的发掘,女神庙、祭坛、积石冢的出现,精美玉器的随葬,意味着这里曾是一处高规格的宗教仪式场所,很可能就是红山文化晚期最高等级的埋葬和祭祀中心。当时,发掘领队郭大顺和孙守道共同确认了牛河梁遗址群的16个地点,第一地点即女神庙所在区域。重启发掘的区域,也属于第一地点。 老先生们把第一地点分成了四个建筑址,女神庙是1号建筑址,眼前这片台基建筑群工地是2号,3号在女神庙东80米左右,发现了很多陶筒形器残片,叫陶片窝,4号则是东北一处近80平方米的大房屋基址。2号建筑址紧邻1号,如果把女神庙看作祭祀的一个核心场所,那么搞清楚2号就很重要。

老先生们把第一地点分成了四个建筑址,女神庙是1号建筑址,眼前这片台基建筑群工地是2号,3号在女神庙东80米左右,发现了很多陶筒形器残片,叫陶片窝,4号则是东北一处近80平方米的大房屋基址。2号建筑址紧邻1号,如果把女神庙看作祭祀的一个核心场所,那么搞清楚2号就很重要。

2号建筑址,是一片大面积的山台台基。按照现在的编号,由8个台基构成,在最新的发现中,9号台基也显露出来;原先确认的4万平方米左右的面积,现在已扩至6万多;原先认为女神庙与台基是两处独立建筑,现在证明女神庙是建在台基之上的,二者本是一体。

想象一下,在5000多年前,这是一个壮观的场面:在一块相对开阔的山冈上,先民们用大块山石,垒砌出山台。目前看到的9座台基,不是分别单独摆放在一个平面上的,而是一层一层往上接续的,一个台子压着一个台子,向上叠累。如果要找一个形制相似的古老建筑体作类比,有点像印加文明马丘比丘的阶梯式建筑群,不过后者是15世纪的产物,也更高级。

在考古人员的清理下,山台的建筑模式逐渐显现。红山人会先把山体的基岩稍作处理后,垫一层土,再铺上一层碎石,再夯一层土,有些地方会砌石头整齐地封边。总之,就是一层碎石一层土向上叠加。贾笑冰指出,这种做法可以在北宋年间成书的《营造法式》中找到记录,其中记载,这是修筑台基的一个基本技术标准,而目前发现的最初的原型,就在牛河梁这个红山晚期的台基建筑上。

站在山台上向远望去,是连绵起伏的山丘。其中有一处山,最是显眼,考古工作者们认为远看像猪,也有说像熊的,其实这是由三座山头组成的,无论是像猪还是像熊,都是红山人眼中神圣的动物象征。在古老的原始聚落遗址附近,似乎总会出现一座形状独特的山,不知当时的人是怎么想的,至少现在的人都会给它们赋予“圣山”的浪漫想象。红山也不例外。但无论如何,这幅壮阔的景象,是红山人耗费大量人力物力修建出来的场景,他们从四面八方会集到这里,面天,对地,敬神,祭祖。 当这片盛大的砌石建筑遗迹出现在眼前时,自然会联想到不远处的牛河梁第二地点,那也是一大片复杂的石块堆叠。1983年初冬,第二地点开始发掘,积石冢墓地和祭坛逐渐显露出来。

当这片盛大的砌石建筑遗迹出现在眼前时,自然会联想到不远处的牛河梁第二地点,那也是一大片复杂的石块堆叠。1983年初冬,第二地点开始发掘,积石冢墓地和祭坛逐渐显露出来。

其实对这片区域的发掘,从一开始,就是冲着找玉器去的。因为早年间的田间耕种,有农民发现个别玉器,后来辗转流落到海外,人们一直以为这些是商周时的古玉。

此前一两年,位于朝阳喀左的东山嘴遗址,最先出现了石堆祭坛。在东山嘴,北边是方形基址,南边则是石圆圈坛址。这时,郭大顺已经意识到这种砌石建筑的宗教性,应该是一处具有祭祀功能的遗址。在后来的思考中,他观察到,包括祭坛在内的砌石建筑,以南北轴线布局,南圆北方,左右堆成的新的建筑形式,远不同于所知史前居住址的那种向心式或成行排列的情况。

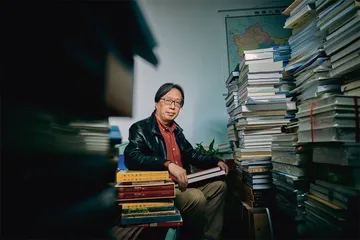

虽然有了东山嘴的经验,但在面对牛河梁的时候,依然棘手。“牛河梁遗址的积石冢,是我们第一次遇到的发掘和研究对象,它极具特点,又很难‘对付’。”现任辽宁大学考古系教授的张星德,1984年刚从北大考古系毕业就跟随郭大顺和孙守道,参与到了牛河梁遗址的发掘中。当时泥塑女神头像刚在第一地点被发现,所有人的目光都在女神庙,反倒是第二地点,还没太多头绪。 张星德记得,她刚到第二地点的时候,还是最原始的样貌,表面全是“封土积石”,看不到下面的墓穴,完全被石块封得严严实实,因此很不好判断墓圹的位置。这些是典型的积石冢:红山人先把山冈上的地面修整一番,然后挖出墓坑,墓是由较扁平的石板块垒砌起来的,中心砌一座大型的石棺墓,南侧边缘部位砌数座小型的石棺墓,之后在石棺墓的上面再堆放石块,看起来就是一个山包的“冢”状。但5000多年过去,覆在上层的石块也很杂乱了。起初清理时,他们试图把每一个石块编号,想着如果出现什么失误,还能按照标号把石块放回去。后来发现,这样做根本不可行,石块一旦取出,每一块叠放的角度就会错位,不可能再复原了。

张星德记得,她刚到第二地点的时候,还是最原始的样貌,表面全是“封土积石”,看不到下面的墓穴,完全被石块封得严严实实,因此很不好判断墓圹的位置。这些是典型的积石冢:红山人先把山冈上的地面修整一番,然后挖出墓坑,墓是由较扁平的石板块垒砌起来的,中心砌一座大型的石棺墓,南侧边缘部位砌数座小型的石棺墓,之后在石棺墓的上面再堆放石块,看起来就是一个山包的“冢”状。但5000多年过去,覆在上层的石块也很杂乱了。起初清理时,他们试图把每一个石块编号,想着如果出现什么失误,还能按照标号把石块放回去。后来发现,这样做根本不可行,石块一旦取出,每一块叠放的角度就会错位,不可能再复原了。

如今的第二地点上,盖着一座非常现代的大棚,造价不菲。顶棚像百叶窗一样,不影响光线透下来。阳光照射下,东西两侧分布着冢群,中间则是圆形的三重石坛,都是由大石块堆砌而成,蔚为壮观。每座积石冢都有固定的冢界,又自成独立单元。一冢多墓,以石板和石块砌筑石馆,有中心大墓,也有相对较小的墓。

郭大顺说道,如果要说这些积石冢与随葬玉器最大的特点,便是“唯玉为葬”,墓内一般只葬玉器,或无随葬品,几乎没有看到随葬陶器,尤其是随葬玉器较多的大型墓中,没有见到任何陶器的迹象。 陶器不在墓内,却在地表。紧贴着冢上的石砌台阶上,大量的陶筒形器成排摆放,有彩绘,但没有器底。这意味着这些大型陶器并不是实用器物,它们也许是帮助划清冢界,也许是“起到保护塚顶封石和边侧石砌台阶不致塌落”,像坝一样。这些筒形器最大的特点是没有底部,因此是“上下贯通”的,而上下贯通恰与史前人类信仰的沟通天地的祭祀内容相吻合,这甚至与良渚文化中的玉琮也能相互呼应,有的筒形器上发现刻画符号,这也暗示着它们的非功能性。所以,遍置于积石冢上的这些陶筒形器群,应该也是一种祭器,或许可直接叫它们“陶琮”。

陶器不在墓内,却在地表。紧贴着冢上的石砌台阶上,大量的陶筒形器成排摆放,有彩绘,但没有器底。这意味着这些大型陶器并不是实用器物,它们也许是帮助划清冢界,也许是“起到保护塚顶封石和边侧石砌台阶不致塌落”,像坝一样。这些筒形器最大的特点是没有底部,因此是“上下贯通”的,而上下贯通恰与史前人类信仰的沟通天地的祭祀内容相吻合,这甚至与良渚文化中的玉琮也能相互呼应,有的筒形器上发现刻画符号,这也暗示着它们的非功能性。所以,遍置于积石冢上的这些陶筒形器群,应该也是一种祭器,或许可直接叫它们“陶琮”。

贾笑冰指出,牛河梁积石冢的数量较多,在很多地点均有发现,其中二、三、五、十六地点经过了系统发掘,关于冢的概念也略有变化,最初将“以石筑墓、以石垒墙、以石封盖”的遗迹称为积石冢,第二地点的圆坛最初也被命名为冢,后来因为其中不见墓葬且可能与祭天有关,被单独区分出来。但在实际的研究中,积石冢概念的使用并未如此严格,积石冢所代表的是有较为明确的积石范围的埋葬区域。

三重圆石坛处于冢群中间,考古学家认为这里是红山人祭祀礼仪的最高等级场所之一。依旧是由石块堆砌而成,自内而外的三重原型,石块已经不完全了,考古学家根据残存的部分复原出当时的面貌,三重圆的直径分别为:内圈11米、中圈15.6米、外圈22米。

根据天文考古学家冯时的研究,三重圆的位置分别代表冬至、春秋分和夏至日地面上所观测到的太阳的运行位置,三环石坛既是反映天象的设计,也是祭天的圆坛。冯时指出,石坛的外衡直径是内衡直径的2倍,也就是说外衡周是内衡周的2倍,这说明冬至时太阳周日视运动的路径和线速度应为夏至日速度的2倍,这一现象与《周髀算经》的记述颇为一致。

这个结论,对于认识红山文化的原始宗教有巨大的推动作用,红山人的宇宙观不再只是抽象的天地崇拜、天圆地方这样的概念,而变得很具体。冯时在他的研究中,还列举了凌家滩出土的一件三环玉璧,时间大约在距今约5500年至4600年,可能与牛河梁三重圆石坛所处的红山社会晚期相重合,或是更晚一些,这两者甚至与古巴比伦发现的星图也有相似之处,直到后世,北京天坛也是类似的三重圆祭坛,这种圆形祭坛即是祭天所用。所有这些,都指向人类最古老的宇宙学说。

牟复礼在谈到中国古代宇宙观时说:“真正的中国宇宙论是一个有机的过程,宇宙的各个部分都从属于一个有机的整体,它们都参与到这个自然生发的生命过程的相互作用之中。”在这个过程中,红山人采用了一种以沟通为主的萨满式原始宗教。

在面对第一地点和第二地点宏大的石构遗迹时,还有一点,考古学家提醒了我们:红山人对石材已经有所认知。比如第一地点,大部分石头是本地的基岩,也就是山冈上原有的石头,但还有很大一部分,是白色的石灰岩,目前在第一地点的山体并没有发现同样的白色石灰岩,最近的是在牛河梁南边的一处山体。可以想见,红山人动用了大量人力和物力,从另一座山搬运石头过来,用做建筑材料。这可能意味着,用不同的石头有不同含义,也可能是他们已经认识到,两种石头具有不同性状,在建筑搭建时,有不同功用。而在第二地点的三重圆石坛,围成圆坛的石头也不是普通的山石,而是一种特殊的六棱形石柱。这种六棱形石柱在周围的山上都没有,最近的出现在十几公里之外的沙海。这就说明,红山人对石头的使用是有所区分的,他们会远距离运输不同石材,来完成自己的建筑设想。

宇宙观念与修建大型建筑的能力都说明,红山人的世界远比想象中复杂。

唯玉为葬

既然在红山文化核心祭祀区的高等级墓葬内,玉器几乎是唯一的随葬品——要么没有随葬品,要么是玉——那么为什么是玉?

直到2019年,人们都将兴隆洼遗址中出土的玉器看作是中国最早的玉器。兴隆洼遗址在赤峰市敖汉旗境内,也属于红山文化覆盖的区域,但时间整体早于红山早期约2000年。它也被看作红山玉文化的前身。

位于内蒙古境内西拉木伦河北支附近的南台子遗址,是一处红山文化中期遗址,发现的墓葬多为普通的社会成员墓,主要随葬陶器和石器,玉器数量较少,但发现一对兴隆洼文化典型的玉玦。玉玦是一种耳饰,通常是环形,有个小缺口,是兴隆洼文化中的重要玉器。佩戴玉玦的习俗至牛河梁积石冢阶段已基本消失,这时已到了红山文化的晚期,66座墓葬中仅出土有1件玉玦,且由玉璧改制而成,放置于墓主人胸部。从兴隆洼到红山,玉器的品类发生了变化。

从2015年开始,考古工作者开始对黑龙江省的小南山遗址进行第五次正式发掘,小南山在双鸭山市,乌苏里江的左岸。在这几年的发掘中,出现玉器120多件,包括玉玦、玉环、玉管、玉珠、玉璧、匕形玉佩、觿形玉佩(弯条形器)、玉锛和玉斧等。经过碳14测定,这批玉器大约距今9000年。

小南山玉器的发现,将中国最早玉器的时间轴向前推进了1000多年。有意思的是,不但时间前移,地理坐标的纬度也在上移。越是往北,发现的玉器时间越早,品类也越单纯且实用,都是些几何形的佩戴物,没有后来那些复杂的人形或是动物形。

古玉考古学家邓聪的研究,一直在追溯玉器出现的源头。他认为,东亚玉器的出现很可能与现代智人的形成有所关联,最早的玉器也是现代智人行为的一种表现。从考古材料上看,目前发现的最早的玉器,出现在东北亚旧石器时代从中期转向晚期的阶段,约距今4万至3万年间。但目前在中国境内,小南山玉器是已知最早的玉器。

虽然碳14显示为约9000年前,但仍有学者持不同意见,认为小南山的这批玉器并没有那么早,甚至晚于兴隆洼,最早大约是7500年前的产物。中国社会科学院考古研究所研究员刘国祥就是持反对意见者,除了对测年的质疑,他的另一个重要理由是:如果说兴隆洼玉器受小南山影响,那么小南山不仅应该向南传播,理论上来说也应该向北传播,但目前在远东地区、日本列岛、朝鲜半岛等地的新石器时代遗址中,证据尚不充足。无论如何,在红山文化之前的玉器,仍多是装饰性的,且体形较小,多佩戴在身上,或是做成缩小版有象征性的仿形器,比如玉锛和玉斧。 玉为什么重要?因为玉是通灵的,有灵气的。中国社会科学院考古研究所研究员李新伟指出,在这一点上,中国祖先和位于中美洲的玛雅文明有相似之处。玛雅先祖认为,绿色的石头凝聚了生命的能量,因为植物是绿色的,意味着生命,所以对他们来说,天然的绿色材料都很珍贵。在中美地区,没有像中国这样的绿色的透闪石,但他们会使用翡翠,同样是绿色的珍贵石材。

玉为什么重要?因为玉是通灵的,有灵气的。中国社会科学院考古研究所研究员李新伟指出,在这一点上,中国祖先和位于中美洲的玛雅文明有相似之处。玛雅先祖认为,绿色的石头凝聚了生命的能量,因为植物是绿色的,意味着生命,所以对他们来说,天然的绿色材料都很珍贵。在中美地区,没有像中国这样的绿色的透闪石,但他们会使用翡翠,同样是绿色的珍贵石材。

在这一点上,邓聪也做过研究,他指出这是一种颜色象征主义,古老人类社会会赋予颜色以特殊含义,中国如此,其他古老文明也是这样,颜色是我们理解古代精神世界的一条重要途径。他将兴隆洼文化中对玉器的重视,解读为当时特殊的植物宇宙观。植物宇宙观,在玉器的精神层面上已经向前迈进了一步。延续到红山,这种观念依然存在,绿色的玉象征着生命和力量,具有通灵的力量,这也与他们原始宗教中沟通天地的信仰相契合。

目前通过正式考古调查和发掘,共发现红山玉器300余件,其中牛河梁遗址发掘出土183件,采集13件,是其中最多的。在牛河梁第二地点的积石冢群里,墓的形制和位置都有等级之分,但有意思的是,玉器随葬的数量多寡与墓的等级并没有直接关系,并不是越中心的大墓,出土玉器越多。而且从普遍平均数量来看,即便是中心大墓和大型石棺墓,一般也不超过10件,这似乎也与大规模、大体量的积石冢不成比例。

但在郭大顺看来,这恰恰反衬出随葬玉器的分量更重,“这些玉器主要不是财富占有的显示,也不限于表现等级差异,而是自有其特定的实用功能,就是作为通神的法器”。在红山人的世界里,财富、军力、等级可能都不是身份地位高下最重要的因素,是否具备与天地神明沟通的能力,才是最重要的,“红山人在表达人与人关系变革时,重精神因素远在物质财富因素之上”。

相较于数量,玉器的组合关系更为重要。比如斜口筒形玉器、勾云形玉器及独特造型的玉器形成一种较固定的组合关系。“在大型石棺墓内随葬,只有勾云形玉器或斜口筒形玉器的墓葬仍有较高等级,而小型墓则主要随葬璧、环类玉器或以环为主的单一器类,有的甚至不随葬玉器。这种严格的等级划分,是玉礼制系统出现的证明,这是中国目前所能确认的年代最早的礼制形态,也是红山文化进入文明社会的最重要的考古依据。”刘国祥解释道。走进人的世界

看红山文化,我总有一种感觉,不断在虚拟世界和现实世界中切换。因为很多现实中的事物进入原始宗教体系中,就成了象征物,具有另一重含义;而回到现实,它又成了身边之物。

红山玉器中主要有两种龙,C形龙和玉猪龙。有学者认为,这两种龙虽然形态不同,但头部都有明显的猪的特征,也有人认为是熊,叫它“玉熊龙”。我们暂且还是把它看作猪,这在红山文化中是个有趣的存在。去不同博物馆看红山文化,总会下意识地去找有没有玉猪龙,是精巧的好看,还是那个拙气更重的有意思些。

以冯时站在古代天文学角度的解读,这种猪形玉礼器是北斗的象征。在各地遗址出土的玉猪龙中,最大的约长15厘米,最小的仅4厘米。身体蜷曲如环,大圆眼睛,有的有獠牙外露,几乎每一个背部都有钻孔,说明是可以悬挂或佩戴的。在其他器型上,也出现过猪的形象。甚至最有名的一个,出现在远在凌家滩遗址的那件著名玉鹰身上,鹰的翅膀便是两个猪首的样子。

在牛河梁第二地点4号大墓中,仅有三件玉器随葬。一件是斜口筒形器,枕在墓主人头下,另两件是玉猪龙,并排倒置在主人胸前。冯时认为,这两件玉猪龙是“巫官交通天地的道具,他具有掌握天极和北斗而敬授人的职能”,这也是猪的形象的意义。

另一方面,真实的猪在当时是怎样的存在?一些考古材料表明,在兴隆洼时期已经出现了猪的驯化,曾出土过两件完整成年猪骨架,一雌一雄,从出土的骨骼来看,在放进墓葬时,猪腿似乎被绑在了一起。这是墓葬中发现较早的完整猪骨,以猪随葬,在后来北方新石器时代成了一种流行的墓葬方式。或许是因为把猪作为图腾崇拜,又或许是对富足的显示,很难去揣测了。

很多人认为,红山已经进入相对稳定的农耕社会,但在郭大顺看来,红山社会是一个渔猎社会,在东北亚一带,玉器的起源也与渔猎文化密切相关。红山社会虽然有较发达的农业,但渔猎和采集仍很重要。在渔猎生活里,人类的行为模式是受动物影响的,哪里有动物聚集,人类就要随之迁徙或是改变生活方式。而农耕文化依赖土地,土地在那里,种什么庄稼就会一直种,除了基本的家畜,对动物的关注度也就没那么高。在渔猎社会的生态下,人们更容易将动物作为崇拜对象,打制出大量鸟、鹰、鸮、蝉、蚕、龟、熊、猪这些动物形玉器。

牛河梁是红山文化的宗教中心,这几乎不受质疑。但这里没有发现居住村落,目前所有的村落遗址都散落在辽西大地上,也许在这个文化中,日常生活与祭祀崇拜是有明确界限的。

在从赤峰到牛河梁的路上,拐个弯,能分别经过两个遗址——魏家窝铺和马鞍桥山,考古学家经常把这两处遗址放在一起比较着看,因为都是红山文化早中期的聚落遗址,都位于高处的山岗上,成片的住房依次有规律地排开,这是红山先民真实生活的地方。和仰韶人很像,红山人的住房也是半地穴式的,房屋向下开口,一个短门道之后,是单体的房屋内室。在马鞍桥山村落的边上,领队樊胜英发现另有一片小型的祭祀区域,这意味着,对于红山人来说,祭祀可能也是一件日常的、身边的事。

从陶器特别是彩陶的发生来看,红山跟仰韶有一定的相似性,可以肯定的是,作为同时存在于公元前第四千纪的两种文化,仰韶对红山产生了一定的影响。但红山有没有影响到仰韶,有多大影响,一直很难找到证据。

在最近几年的考古新成果中,红山文化的半拉山遗址中,发现了一件玉熊首形器,这是个典型的红山器物;另一边,仰韶文化的苏羊遗址中,发现了一件非常相似的石雕。这或许是一个红山文化与仰韶文化上层社会之间的交流的案例,交流是发生在两种文化腹地的,而不限于边缘地区。

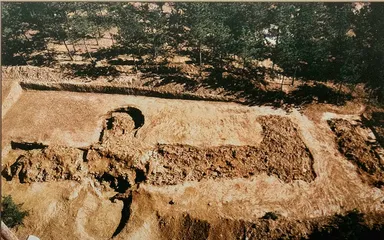

至于红山人究竟是如何形成的,张星德试图从人种的方向去进行解释,这也是她近年来研究的重点。在她看来,辽河上游一带,也就是通常意义上的辽西地区,这里的土著居民使用筒形陶罐;燕山以南地区,则是一批使用陶盂和陶支座组合或陶鼎的居民;在黄河中游地区是以使用小口尖底瓶为特征的居民。他们分属于远古中国北方三个最重要的族群集团。这三个集团,在距今6500年开始不断碰撞、融合,最终汇聚,形成我们现在看到的红山的面貌。红山文化孕育和形成的过程中,中原地区的仰韶文化发挥了非常重要的作用,如果没有仰韶文化的彩陶进入西辽河流域,红山文化就不会形成。 女神庙遗址(上)及复原图(下)回到女神庙

女神庙遗址(上)及复原图(下)回到女神庙

张星德意识到要跳出红山,从外围的视角去看红山人群的形成,其中有一个原因,是红山文化中出土了很多人物或人体塑像,有穿着衣服的很抽象的人物,也有裸体的具象的,他们形象各异,虽然很难真正分辨出样貌和体形,但这让她意识到,红山的人群不是单一的,而是在复杂的聚合下诞生的。

在看到从女神庙出土的人体塑像时,的确让人惊叹。虽然都是一些残部件,人体的手、耳、腿、躯干,又或是女性的乳房,但从这些细部的写实程度,已经可以想象得出,原本那个完整的塑像会是多么逼真,它们甚至还有彩绘的痕迹。有意思的是,这些零星的残件,并不都是真人大小的,而是有大有小,最大的一只耳朵有真人耳的三倍大,小的则如拿在手上的把件。而在看到牛河梁女神庙之前,发掘者已经在东山嘴发现了孕妇小雕像,没有头部,但有明确的乳房,双手交叉在胸前,腹部鼓起,背部有更细的加工,甚至特别突出了腰部的曲线。这样的小雕像,不止一件。女神庙,也有类似小雕像。

1983年秋,牛河梁第一地点的女神庙被发现,就在如今第一地点山台发掘现场的南边。当我第一眼看到这个遗址时,产生了很大的疑问,它真的是一座神庙吗?为什么如此小,又如此不规整?中间最窄处大约只有两米,这是一个看似有些逼仄的空间。

据测算,这个基址南北长25米,东西最宽处9米,窄处2米,再往南边,还有一个单独的小室,总面积约75平方米。房屋结构很不规则,像是一个跪坐的人形。但就是在这个空间里,发现了轰动全国的女神头像,还有诸多泥塑、陶器。

郭大顺回忆道,那几天,接二连三发现人塑像残件,现场的考古工作者都有一种预感,会有更大的发现。直到这个真人大小的头像露出地表,“她仰面朝天,微笑欲语,似流露着经漫长等待后又见天日的喜悦”。头像颧骨凸起,眼斜立,鼻梁低短,圆鼻头,上唇长而薄,且有朱色,这些都是蒙古人种的特征。

张星德记得,女神头像被挖出来时,现场的人激动坏了,又无法解释这个东西。他们很快带着头像,去找当时正在疗养的苏秉琦,“苏先生看到头像,不是那种看见神的敬畏感,他觉得很亲切,好像很多年在寻找答案的问题一下都打开了扣锁”。他认为这个形象是中华民族的“共祖”。

这个泥塑的头像,如今被收置在辽宁省考古院的库房里。因为是泥制品,即便被烧制过,有一定的硬度,但历经过5000多年的时间,它已经如一位风烛残年的老者,材质变得非常脆弱。为了更好地保护这件国家一级文物,它只能被放在那里,几乎不对外展出,甚至不能被取出库房。

80年代那一次对女神庙的发掘,并不是正式的发掘,而只是一次试掘。当考古人员清理出这些泥塑时,他们很快就意识到,再这样挖下去,很可能会是一种破坏。因为是泥塑,就像女神头像那样,即便是烧制过,但常年封存在泥土里,并不容易取出,材质非常脆弱,他们形容这种状态叫“酥”。在经过一段时间的试掘后,考古工作者已经大致知道了下面的情况,因此决定停工,不再继续发掘。

有关这座建筑的性质是不是神庙,至今学界也难持统一意见。有一个观点认为,这是一个类似仓库的地方,人们把祭祀所用的器物都储存在这里,待到用时再搬出去。但就现有的试掘材料,郭大顺非常坚定地认为,这就是神庙,而且是女神庙。他给出了几个理由:一是这个房屋基址虽然小,但结构很复杂,当时的房屋都是单体空间,他记得第一次看到龙山时期的“吕”字形双体空间时,都觉得“好高级啊”,而女神庙是由七个方形空间构成的复杂空间,这在5000多年前,对建筑技术是极大的考验;其二,在房屋内部,发现了一些残损的彩绘壁画,这是中国目前发现最早的壁画,虽然没有具体的形象,但赭红、黄白的几何抽象的图案也足以说明,此处具有祭祀功能;此外还有一些仿木建筑构件的出现,也证明这是个高等级建筑;更重要的证据依然是女神头像和诸多人体塑像的残件,三倍真人大小的耳朵说明,这是一个超大型人像,这种体量的人像直至现在,也依然是具有神性功能的偶像崇拜之物;除了人像,超出真实大小的熊下颌泥塑头像、鹰翅泥塑都意味着,祭祀的对象不仅是人,还有动物,而这个人有可能是先祖的形象。

回到女神庙,站在大棚的楼上就可以看到下面松树丛覆盖的探方,随着石构山台台基逐渐变得清晰,贾笑冰和他的团队也在台基边角处新发现了与祭祀礼仪相关的器物,是一套燎祭、祼礼和瘗埋的遗迹,恰与《周礼》中祀天神、享人鬼、祭地示的礼仪记载相吻合,如果这个推导成立,那么对红山礼制之于中国后世礼制形成的理解,也就又推进了一步。

在红山人的世界里,祭坛、神庙、积石冢三位一体,形成了最高等级的仪式中心,玉器只出现在积石冢的墓葬里,在祭坛与神庙都没有。玉器就像是台前耀眼的明星,让所有人认识到古老神秘的红山文化,但在它背后,是一个庞杂的社会和宗教系统,很多疑问仍无法解释。

究竟什么是文明,能否认为红山已经进入文明社会,这始终是学界关心的问题。如果以西方界定的文明三元素——文字、城市、冶金术来看,中国历史进程中只有到商代才完全符合这个标准。但是中国的学者一直在提出“文明标准的中国方案”。李新伟认为,文明应该包含两个要素。一是从进化论的角度观察,文明是人类社会发展的高级阶段,一般会有国家这样的政体出现。国家出现一般会有文字记载,如果早期没有文字,可通过考古学家辨认的物质形式来证明。二是文明是文化共同体的出现,美国的亨廷顿也认为“文明是对人最高的文化归类,是人们文化认同的最广范围”。从这个角度来说,中国的文明进程会大大提前。

在采访过程中,我也问过几位新石器时代考古学家有关文明界定的问题。方向明认为,文明界定的标准可以有很多,但归根结底我们是在研究几千年前人与人之间关系的演变;郭大顺说,“文明在于传递”,他更相信能够延续下来的是文明。