资讯 | 崧泽文化重要玉器

作者:陈璐 崧泽文化,公元前4000~前3300年

崧泽文化,公元前4000~前3300年这件玉器长3厘米,最宽径2.5厘米,厚0.15厘米,使用的是东山村遗址玉器常见的透闪石和阳起石材质,通体呈现出乳白色,带有墨绿色沁斑。它由一个长条形和一个扁方形结合而成,形状酷似一把带柄的石钺,说明当时已经出现对石钺所代表的王权的崇拜。

实际上,除了M98墓中的这件带柄钺形器属玉器外,东山村遗址的高等级大墓里还出土了一些“异形玉器”,比如M93墓里的钥匙状玉饰、鱼钩形玉饰和“G”形玉器。部分学者认为仅是作为装饰件,还有学者认为这是由于当时生产力落后,玉料获取困难,工匠们最大限度利用边角料信手制作的。但不论按哪种说法,这些被仔细放置在墓主人身旁的玉器,必定与墓主人的特定身份密切相关。 崧泽文化,公元前4000~前3300年

崧泽文化,公元前4000~前3300年

出自东山村遗址M90墓的石锥,长8.8厘米,最宽径2.56厘米,和人的拇指差不多大,整体呈现深红褐色,横截面近圆形,锥尖刃部为小扁平形,有疤痕,推测可能是制玉工具。并且这件石锥的含铁量很高,但附近并无铁矿。墓葬里与石锥成套出现的,还有打磨用的砺石和被称作“解玉砂”的石英砂,考古学者们推测这可能是一套琢玉工具。在那个时代,治玉权基本控制在部族领袖级人物的手上,可见墓主的身份十分显赫。 崧泽文化,公元前4000~前3300年

崧泽文化,公元前4000~前3300年

东山村遗址M90墓里出土的5件石钺,整体都近似圆角方形或梯形,磨制光滑,刃部未见使用痕迹,中间均有圆形穿孔,孔中留有对钻痕迹。并且,一件石钺所在的土面上还有数道朱砂痕迹,推测原本这件石钺的圆孔两侧还曾绘制有图案。这些石钺明显是高贵的礼器而非实用工具,是墓主人崇高身份的象征。 马家浜文化,公元前5000~前4000年

马家浜文化,公元前5000~前4000年

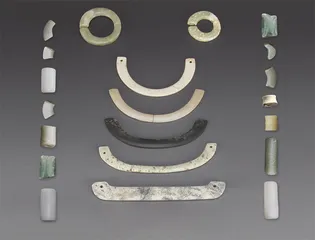

该套组玉饰出自东山村101号墓,由2件玉玦、5件玉璜与14件玉管组合而成。玉玦出土于墓主人头侧,被用作耳饰或配饰;组合玉璜按直径由小到大,形体依次由半瑗形舒展为两端翘起的长条形,出土于墓主人胸腹部,可能是佩戴在颈部的装饰品;玉管出土于墓主人身侧,也是重要的装饰品。

东山村101号墓是已知随葬品最为丰富的马家浜文化大墓,出土玉器多达32件,也是最早使用组璜的墓例。此外,东山村97号墓发现了开刃未经使用的软玉质锛,青浦崧泽、溧阳神墩墓地分别发现了将玉管、玉璜作为口琀使用的现象。这些发现均表明太湖地区是原始礼制的重要发祥地。 口径11.2厘米,高47.3厘米

口径11.2厘米,高47.3厘米

马家浜文化,公元前5000~前4000年

这件夹砂红陶的尖底瓶,是东山村遗址M97墓葬的随葬品之一。其形态介于大口尖底缸与小口尖底瓶之间,这类器物在马家浜文化遗址内还是首次发现,也是长江下游同时期遗存内的唯一发现,表明它并非马家浜文化的传统器物,具有黄河流域仰韶文化特征,现代科技检测发现系由当地的土烧制而成,可见大约从公元前4000年开始,中国大地上南北方的史前文化已经存在紧密交流。 口径22.8厘米,足径14.6厘米,高23.2厘米

口径22.8厘米,足径14.6厘米,高23.2厘米

崧泽文化,公元前4000~前3300年

这件泥质灰陶的盘形豆,胎色发黄,喇叭形圈足。柄部饰有3组细弦纹,间饰以5个菱形镂孔。马家浜文化的陶豆通常是喇叭形、弧线的,而崧泽文化的陶豆里面分了好几节,有棱角,装饰也发生了变化,既有弧面三角纹,也有镂孔的纹样装饰。

(图片均由张家港博物馆提供)