誊录的队伍

作者:卜键 誊录,缮写,其实就是抄稿,兴办四库时主要是按照要求抄书。武英殿修书处原有10名缮写的编制,从国子监贡生中挑选善书者,根据纂修翰林的指派做事。乾隆三十四年十月,时以礼部尚书兼武英殿总裁的王际华认为事情不多,一些贡生的书写质量也不高,“奏明裁去四缺,止留六缺,改由吏部考取誊录内选取举人及正途贡生,到殿验试,字画端楷者充补”。那时的他自也预料不到几年后皇上要兴修四库,不愿意养一些混日子的,采取了精简人员的举措,现在却要大肆招收写手了。

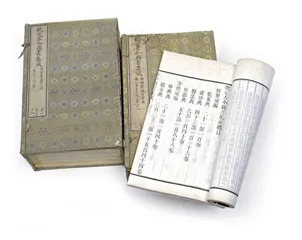

誊录,缮写,其实就是抄稿,兴办四库时主要是按照要求抄书。武英殿修书处原有10名缮写的编制,从国子监贡生中挑选善书者,根据纂修翰林的指派做事。乾隆三十四年十月,时以礼部尚书兼武英殿总裁的王际华认为事情不多,一些贡生的书写质量也不高,“奏明裁去四缺,止留六缺,改由吏部考取誊录内选取举人及正途贡生,到殿验试,字画端楷者充补”。那时的他自也预料不到几年后皇上要兴修四库,不愿意养一些混日子的,采取了精简人员的举措,现在却要大肆招收写手了。活字印刷术是中国的四大发明之一,至乾隆中期,已有700多年的历史,由泥活字、木活字到铜活字,技术上臻于完善。雍正间印成的铜活字版《古今图书集成》,就是一个成功的例子,虽说已经熔化铸了佛像,新制一套铜字并非难事,改镌木字更其简便。兴修《四库全书》为何要采用抄录的方式?真令人百思不得其解。那可是一个巨大的黑洞,大量的写手,与之相匹配的众多校对;而全手工的誊录过程,也容易造成千奇百怪的讹误,校勘难尽,成书后仍不断发现差错,不断地折腾。可皇上就这么定了,谁敢多嘴?无独有偶,当年永乐皇帝敕修《永乐大典》,也是选择誊录。弘历尽管很瞧不上朱棣的篡位,连带着找了不少《永乐大典》的毛病,这方面却是有样学样。

三十八年闰三月十一日,刘统勋等人呈报整体纂修方案,第四款说到誊录,视为办书急务,曰:“誊录一项,前经臣等奏明酌取六十名在馆行走,仅供写录《永乐大典》正副本之用。今恭缮《四库全书》陈设本一样四分,卷帙浩瀚,字数繁多,必须同时分缮成编,庶不致汗青无日。而其字画均须端楷,又未能日计有余,非多派誊录人员不能如期蒇役。臣等共同酌议,令现在提调、纂修各员于在京之举人及贡监各生内择字画工致者,各举数人,臣等复加阅定,共足四百人之数,令其充为誊录,自备资斧效力。”请注意其提到的数字:此前已有60名誊录,用以缮写自《永乐大典》辑出的佚文,工作地点在翰林院;此次再增招四百名,则是应武英殿抄书之需。至于招收方式,为推荐选拔加面试,即纂修和提调举荐拣选,最后由总裁审定。

资斧,亦作资鈇,指旅费、盘缠。“自备资斧效力”,是说所有誊录均属自费出力,无须朝廷发放津贴。为什么?

岂知这也是清廷修书的一个通例,在书局认真抄写,干满五年后便会有官做。此前所用誊录较少,在四库馆则是一个大数字,竣工后一下子安排数百个职务,也不现实。刘统勋提交的方案引入了考评分等机制:“请照各馆五年议叙之例,核其写字多少为等差。如五年期满,所写字能逾十分之三以上者,列为头等,准咨部议叙;其仅足字数者,次之;若写不足数,必须补写完足,方准咨部。”那时的官场已是人满为患,即便进士出身,也可能多年派不上一个位置;而乾隆很烦“捐纳”的花钱买官,下旨“停止捐例”。充当四库誊录成为一个可靠路径,是以消息传出,各地趋之若鹜。

武英殿内,东庑为凝道殿,西庑为焕章殿,皆面阔五间,附有耳房,应是缮书处的办公场所。而400名誊录又分为两块:200人办四库文渊阁本,即“第一分全书”;另有200人办理《四库荟要》。两拨子人马同时入场,齐头并进,各据一座配殿,至于孰东孰西,已难以确指。他们都要遵从总裁和提调的指挥棒,若说会发生一些交叉,也是有可能的。

誊录是一个苦差事,规定的字数是“每人每日写一千字,每年扣去三十日为赴公所领书交书之暇,计每人每年可写三十万字”,基本上要天天伏案,风雨无阻。而要求是字划端正,不存在错讹,包括版心格式必须规范。一旦发现问题,即会被驳回重写(称“驳换”),少则一页,多则数页十数页,就算是白写了。誊录也是一个大队伍,人数一多,就会出点个幺蛾子,前面写到的大兴监生姚岐谟的长期旷课便是一例。三十八年六月,御史胡翘元指出纂修提调等保举誊录之弊,说难免会有人借机受贿,加上要“自备资斧”,导致贫寒的善书之士选不上,“而书法平常者,转得挟资充选”,然后再去雇用书手,奏请叫停。乾隆很重视,命“九卿议奏”。未见到九卿集议的结果,此后四库的誊录队伍仍不断扩大,也显得更有吸引力。三十九年七月,总裁王际华推荐自己的弟弟锡寿做誊录,还特地为之置办了靴帽袍褂一整套行头,颇为郑重。而更为郑重的是乾隆帝,于四十一年九月特谕内阁,说原任大学士朱轼的孙子监生朱世德来京,“着加恩在四库全书处誊录上行走”。行走,有试用之义。看来皇上既念老臣旧谊,又担心乃孙万一书法不精或不努力,留了点儿余地。

皇六子永瑢奉旨任总裁不到一个月,即领衔奏上《功过处分条例》,主要针对的便是誊录和校对,并与誊录将来是否任用相关联:

至五年期满后,将功过簿详加核对,其应行议叙之缮录人员,除按字数多寡工拙酌定等次外,仍将功多过少者列为上等,功过相抵者次之,过多功少者又次之。由臣等公同核定,移咨吏部,分别班次铨用。其有过无功者,除字画潦草之员臣等随时甄别沙汰外,如字画尚属端楷,惟错字不能尽免者,尚可留供抄录。

功,是指原书中存在错讹,誊录加签提醒分校斟酌改正,“每一处记功一次”;过,指誊录粗心误写,“每错一次,记过一次”;如系原书错了,也跟着抄错,则免其记过。条例依据功过簿的日常记录,将誊录分为三个等次,应有较切实的激励作用。

有关誊录,除了一史馆张书才主编的《纂修四库全书档案》外,流传至今的私人记载甚少,山东大学杜泽逊教授收藏了一本武英殿誊录的考勤簿,极为难得。李振聚《新发现的四库全书馆誊录档册考述》对之做了精细周密的研究,并与相关史料比对互证,读后颇受启发。据介绍,这份档册“为一册蓝格写本,共计70叶。每叶分上下栏,上栏记书名、卷数,下栏记页数、字数、等次等内容”,是武英殿缮书处的工作档案,涉及陆潮愈、袁莹、谢莲锷、戴琠、魏淳耀、魏绳曾、汪存堉、许荫培等十三位誊录人员,以及分校官、国子监学正卜维吉,推测应属“分校卜”管理的一股。册中谢莲锷页《御制诗三集》项下,字数旁朱笔标注“板心违式,罚字五千实”,得,老谢那五天算是白忙活了。

有意思的是,档册中还夹了一封军机处中书阮葵生致卜维吉的信,协调在馆监生参试诸事。此事应与卜氏所带誊录有关,而据李振聚的研究,十三誊录中陆潮愈、谢莲锷、魏绳曾做了县丞、通判之类地方官,数年辛苦,也算上不虚此“誊”。