加济安泰普:“博物馆之城”的震后余殇

作者:黄子懿 如果要给2023年的土耳其-叙利亚大地震找一个标志性的画面,那加济安泰普千年古堡的坍塌肯定是其中之一。2月初的大地震后,这座古堡在震前震后的对比画面在社交网络上流传:一座立于土丘之上的古老城堡,像是被击垮的战士,城墙四处坍塌,在凄风冷雨的雪天里显得孤独又无助。

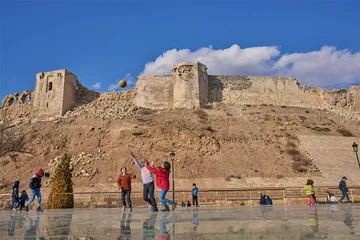

如果要给2023年的土耳其-叙利亚大地震找一个标志性的画面,那加济安泰普千年古堡的坍塌肯定是其中之一。2月初的大地震后,这座古堡在震前震后的对比画面在社交网络上流传:一座立于土丘之上的古老城堡,像是被击垮的战士,城墙四处坍塌,在凄风冷雨的雪天里显得孤独又无助。现场则比图片更震撼。2月中旬,当我几经辗转,来到这座加济安泰普古堡(Gaziantep Castle)前时,仿佛置身于一场攻城战役后的现场。城堡建在一座小山上,是四周的制高点,看上去比图片中更加沉稳大气。城堡周边则是一片围绕它的广场和集市,遍布着米黄色的狭巷、民居和商铺。震后的城堡外沿,成了一个小型山体滑落现场,滚落的岩石砸坏了四周的围栏,砸进了城堡外沿的广场。震后一周多,泥黄色的一堆堆乱石仍无人清理,不时会有行人路过驻足。

“地震发生在凌晨,所以没人见到城堡是怎么塌掉的。但第二天,我来这儿一看就吓坏了,急匆匆地就回去了。”76岁的本地人哈桑(Hassan)是城堡北部一家粮油杂货铺的老板,他的店铺距城堡不到百米的距离。哈桑带着家人在震后逃到空地,他惦记着店铺,次日一早赶来。“我在这儿生活60年了,从来没见过这样。”哈桑用手指着城堡说,其东侧还有一个建于17世纪的希尔瓦尼清真寺(Şirvani Mosque)的圆顶和东墙部分倒塌,外侧成了一处乱石岗。那是他平日做礼拜的地方。

加济安泰普是本轮地震的震中之一,也是灾区最大的城市。所幸的是,这座城市直观看去受损并不重,坍塌的公寓建筑较少,不过一座坍塌的古堡,让这个城市成了关注的中心。地震发生的土耳其东南部,历史上是多个文明交汇中心。加济安泰普位于安纳托利亚高原外沿、幼发拉底河流域,是人类文明最早的发源地之一。千年来,它历经罗马、拜占庭、伊斯兰和奥斯曼时期。那座千年城堡,就是这种厚重历史交替的结晶。 塞达尔·古塞尔(Serdar Gürsel)是加济安泰普市文化古迹管理和保护部门负责人,他对这些历史烂熟于胸。震后的这些天,他几乎每天都去城堡附近,要么考察,要么接受电视台记者采访,介绍损毁情况。塞达尔·古塞尔告诉我,公元2~3世纪的罗马时期,城堡就被作为瞭望塔建造起来,在5世纪由拜占庭皇帝查士丁尼一世(Justinian)扩建。

塞达尔·古塞尔(Serdar Gürsel)是加济安泰普市文化古迹管理和保护部门负责人,他对这些历史烂熟于胸。震后的这些天,他几乎每天都去城堡附近,要么考察,要么接受电视台记者采访,介绍损毁情况。塞达尔·古塞尔告诉我,公元2~3世纪的罗马时期,城堡就被作为瞭望塔建造起来,在5世纪由拜占庭皇帝查士丁尼一世(Justinian)扩建。

“现在你能看到的主体结构都是那时候完成的,查士丁尼一世让它从一个瞭望塔变成了城堡。但最初的地基是岩石,扩建的部分是土壤,所以古堡在地质结构上软硬不一。”地震发生在凌晨4点,古塞尔在上午10点就离开了家。“我脑海中唯一的东西就是城堡的情况。我当时只是想到处看看,而我没有控制住自己,方向盘就把我带到了城堡这里。我最开始看的城堡的西侧,状况还行,后来我又看了看东侧,我就开始绝望了。”古塞尔说,地震之前,古堡本来已经进入了联合国教科文组织的世界文化遗产观察名录。 只有来这里一趟,才知道古塞尔的沮丧何来。城堡所处的位置,是加济安泰普最繁华的市中心,千年来其周边繁衍出了热闹的商业业态,四周遍布着餐馆、咖啡厅、商铺和巴扎。震后,这些店铺多数紧闭,广场前人流稀少,只有无处可去的叙利亚移民们在此扎上帐篷暂避。这是比坍塌的楼房与城堡,更为明显的灾难痕迹。

只有来这里一趟,才知道古塞尔的沮丧何来。城堡所处的位置,是加济安泰普最繁华的市中心,千年来其周边繁衍出了热闹的商业业态,四周遍布着餐馆、咖啡厅、商铺和巴扎。震后,这些店铺多数紧闭,广场前人流稀少,只有无处可去的叙利亚移民们在此扎上帐篷暂避。这是比坍塌的楼房与城堡,更为明显的灾难痕迹。

城堡下方的广场上,一个只露出眼睛的女性标识十分显眼——那是加济安泰普的另一大标志、泽乌玛马赛克博物馆(Zeugma Mosaic Musuem)的镇馆之宝《吉卜赛女孩》(The Gypsy Girl)。泽乌玛马赛克博物馆是世界上规模最大的马赛克博物馆,收藏着古罗马城市泽乌玛的著作马赛克遗迹,其中这一幅用马赛克色块镶嵌而成的吉卜赛女孩形象,被称为“土耳其的蒙娜丽莎”,拥有极高的美学和历史价值。旅行指南《孤独星球》甚至形容,为了她,“穿越整个土耳其来到这里都是值得的”。

但地震后,这座马赛克博物馆大门紧闭,保安拿着手机翻译器,婉拒了我参观的请求。只有一旁的纪念品商店还开着,但店主提醒付款只能用现金,信用卡和POS机暂时被停用。“什么时候开放,什么时候恢复,我们也没有定数。”古塞尔对我说。

地震夺走了土、叙两国超过5万人的生命,摧毁超16万幢楼房、52万个房间,也损毁了这个文明古国的诸多遗产。3月初,世界银行发布《全球灾后快速损失估计报告》,估算地震造成土、叙两国直接损失超390亿美元,而这当中“对文化遗产地的损失是严重低估的,因为与文化遗产损失相关的价值很复杂,难以量化”。 加济安泰普是一座骄傲的城市。它拥有震区最多的200万人口,城市足球队以“大都会”命名,会直接把城市的版图印在2023版的球衣上。在土语中,“加济”(Gazi)意为“英雄”或“战士”,这是在上世纪20年代被加在其原名“安泰普”前的称谓。

加济安泰普是一座骄傲的城市。它拥有震区最多的200万人口,城市足球队以“大都会”命名,会直接把城市的版图印在2023版的球衣上。在土语中,“加济”(Gazi)意为“英雄”或“战士”,这是在上世纪20年代被加在其原名“安泰普”前的称谓。

几乎每一个当地人,都能跟我讲上有关城堡的历史:“一战”后,战败的奥斯曼帝国被瓜分,在法国军队面前,当地人以古堡为据点展开了激烈抗争。“它是我们精神的象征。”对于眼前的这座城堡,哈桑等周边居民不吝赞美之词,称它修建于7000年前。“关于城堡还有一个美丽的故事,一个年轻女子的丈夫在战场上战死了,女子在城堡下面流了很多泪,都化作了捍卫城堡的坚硬岩石。”哈桑说。

在土耳其的语境中,1919~1921年的那场战争被称作独立战争。“那是城堡上一次被毁得这么严重。”古塞尔说,为了纪念这段历史,当地文保部门大约从60年前就开始翻修这座城堡,“每年修一点,几乎没停过”,直到10年前才修好。开放后的城堡内外,都加上了爱国主义色彩浓厚的雕塑与博物馆。

“当地人的确会有一种对自身文化的自豪感。”日本北海道大学媒体与传播研究学院教授田中英介(Eisuke Tanaka)对我表示。他研究土耳其文化遗产多年,从2001年在英国剑桥大学攻读社会人类学博士起,保持着每年1~2次去当地做田野考察的频率,去过加济安泰普多次。“这个地方以贸易为主,几千年来来过罗马人、犹太人、亚美尼亚人甚至是希腊人,他们的历史文化遗产在土耳其也算丰富的。”

不过这样一个厚重的城市,其遗产在过去都没得到重视。土耳其东南部并不富裕,加济安泰普在过去多年以发展纺织工业为主,并在过去10年里接纳了世界上最多的叙利亚难民。很长一段时间里,外人提及这座城市,主要集中在这里的美食与香料,以及当地人会做的一种开心果状的甜品。2004年,整座城市只有两个博物馆。

古塞尔大学时念的是建筑设计专业,2003年来到加济安泰普工作,发现这座城市很多古迹没有得到好的保护和宣传。“我当时绕着城市转了一圈,越转越伤心,很多古老建筑都损毁严重。这些建筑的克星就是水,下雨后水会填满石头之间的缝隙,让石头膨胀,很多老建筑就这么塌掉了。如果你不经常维护,很多建筑还会被本地人和移民占据,他们就住在里面,冬天还会生火。”古塞尔说,“这里不是伊斯坦布尔,那之外的地方文保工作都不好做。”

转机出现在2003年前后,如火如荼的全球化浪潮下,文化遗产的价值逐步被重视。土耳其文化部与旅游部于当年合并,旨在到2023年让国际游客数量翻一番。次年,加济安泰普新市长阿西姆·古泽尔贝(Asım Güzelbey)走马上任,提出旅游是新的潜在增长领域,将大兴“博物馆经济”。他认为,这将“保护历史和过去,同时投射出一个自信地展望未来的现代大城市形象”。

这背后一大重要背景,是泽乌玛马赛克的发现。泽乌玛(Zeugma)相传是亚历山大大帝的将军塞琉古一世在两河流域创建的古老城市。上世纪70年代,为了振兴发展,土耳其推出“安纳托利亚计划”,在东南部大兴水利。1987年,在幼发拉底河上游、加济安泰普下辖的尼兹普(Nizip)镇修建水坝时,人们意外地发现了泽乌玛古城和它极具美学和文化价值的马赛克。消息传到欧美后,引起业内关注,有外籍人士开始频繁造访这一古罗马时期的辉煌遗迹。欧美媒体对保护该遗产与兴修水利间的矛盾给予极大关注,在2000年左右开始强调抢救性发掘这一遗址的价值。

“马赛克的发现是当地真正开始重视文化遗产价值的开始,他们开始意识到这些遗产可以作为一种城市的象征。在此之前,其实很多考古学家都不知道加济安泰普的名字。”田中英介说,“这些遗产开始被看作是振兴当地的重要资源,这种转变甚至带来了当地居民与参与抢救性发掘的其他机构之间的矛盾。”

在马赛克的发掘过程中,加济安泰普人与其他利益方一度出现了诸多撕扯和矛盾:2000年,马赛克从尼兹普镇被运到加济安泰普时,尼兹普人进行了抗议;2004年,为了迎接北约峰会在伊斯坦布尔举行,土耳其文旅部提议,将马赛克在伊斯坦布尔的托普卡帕宫做临时展出。这一提议引发加济安泰普人强烈不满,他们提出抗议和诉讼,担心马赛克永不回来了。“我们要求文化的所有权!”加济安泰普人打出口号。田中英介认为,这一过程,加深了当地人的文化认同。“他们开始认为马赛克属于当地社区,开始强调文化是一种可以重塑并拥有的东西。”

最终,文旅部取消了计划,并在2005年提议在加济安泰普考古博物馆建造一个新的分馆,展示一部分马赛克。加济安泰普人仍很不满,他们掷下重金,在中心城区外修建了一栋世界上最大的马赛克博物馆,于2011年开放。该博物馆十分宏伟,占地3万平方米,其二楼专设了一个封闭、全黑的展厅,用特效灯光烘托着标志性作品《吉卜赛女孩》。“它是我们的杰作。”古塞尔对此难掩自豪:马赛克博物馆的开放与古堡的修缮完成几乎是在同一时间段,“那之后我们的游客量就‘爆炸’了”。

尝到甜头的加济安泰普,在此后开始大兴博物馆。市长古泽尔贝在2012年以西班牙毕尔巴鄂举例称:“毕尔巴鄂建造了古根海姆博物馆,现在它从博物馆中赚到的钱比从工业区赚到的钱多得多。马赛克博物馆不是我们唯一的博物馆……如果工业倒闭了,我们的城市将有另一个收入来源。”

从2008年到2023年,加济安泰普在15年里打造了24个博物馆,成了名副其实的“博物馆之城”——比20年前多了20个。这当中,城堡被赋予了别样的意义。10年前,古堡修好后对公众开放,里面镶嵌了一座防御与英雄主义全景式博物馆。而在古堡广场不到1公里处还有一座大型博物馆,展现着土耳其独立战争的历史。 在田中英介看来,在文化遗产管理方面,土耳其中央政府原本拥有很大的权力。“因为当地的文化资源太丰富,所以中央自上而下会作规划,立法管理,并且强硬地要求海外国家归还文物。”比如《吉卜赛女孩》最初就有一部分流失到了海外,后在协调下归还,“土耳其很早就意识到,文化遗产也是文化财产”。

在田中英介看来,在文化遗产管理方面,土耳其中央政府原本拥有很大的权力。“因为当地的文化资源太丰富,所以中央自上而下会作规划,立法管理,并且强硬地要求海外国家归还文物。”比如《吉卜赛女孩》最初就有一部分流失到了海外,后在协调下归还,“土耳其很早就意识到,文化遗产也是文化财产”。

这种管理一直是非常“中心化”的,直到近年来才逐步下放给地方,这跟日本等地不一样。“日本文化遗产的管理和修缮,基本都是地方政府的事。”田中英介说。从这种意义上说,“加济安泰普算是走出了一条自己的路”:他们建设了古堡、独立战争和马赛克的相关博物馆——除了伊斯坦布尔外,土耳其还没有哪个城市有如此多的公立博物馆。

古塞尔对自己的工作表示满意。他的工作台上放着一本台历,记录这些年他们引以为豪的12个项目。截至震前,每年都有超过100万人次到访过城堡和马赛克博物馆,他们还推动了当地美食节和美食博物馆的建立。2015年,加济安泰普被联合国教科文组织宣布为“创意美食之城”。“我手上还有10个项目要在未来两年内完成,也就是说到2025年,我们将拥有34个博物馆。”

然而,地震打乱了所有这一切。古塞尔说,他们的当务之急成了评估城堡等古迹的损失,然后向上级申请修缮经费,预计这至少要花去几个月时间,“我们的经费主要来自文旅部的拨款,欧盟的相关项目也会出一部分”。——田中英介则对我表示,在土耳其大兴文保之际,“资金永远都是一个问题”,地方要跟中央、欧盟甚至私人公司等申请赞助。他目前在土耳其西部某地做一个研究,当地打算修一条铁路,但筹钱困难。

更致命的是,地震叠加之前的新冠疫情,已经在侵蚀加济安泰普过去多年建立起的文旅生态。以古堡为例,围绕着它的广场和市集,排排商铺之前卖的是米面粮油、蔬菜和冬日里生火的煤炭,但越临近城堡的入口,就有越多的餐馆、卖冰箱贴和茶壶的纪念品店。“过去10年里,很多游客开始到访这里,所以人们就在这里卖纪念品了。”哈桑说。

地震后,很多商铺店门紧闭,只有不时在门口驻足的鸽子和流浪猫。当地很多人去了别的地方投奔亲人,一位卖茶壶和盘子的店家对我说,因为没有人气,他也准备关掉店面去别处了,哪怕房屋受损不大。留下的人,多是哈桑这样的粮油店和日用品店老板,“人们总是要吃饭”。哈桑估计,社区周边大概60%的人都离开了,很多邻居说要去其他城市的亲友处住上一段时间,“不知道什么时候能回来,可能很短,也可能很久”。

这也是让田中英介担忧的地方。“我看到城堡垮塌的图片,非常震惊,但我会更关注地震对非物质遗产的影响部分。”在他看来,地震损害的不仅是建筑,更是当地建立起的社区生态,尤其对那些试图打造文旅的城市而言。田中英介举了一个日本的例子:2016年,以吉祥物“熊本熊”闻名的日本城市熊本一天内两次发生7级大地震,包括著名的熊本城在内的至少6处重要文化财产损毁严重,近10万人前往别处避难。 “那场地震破坏了熊本城原有的社区生态,直到今天还没恢复元气。”田中英介说。震后,相关专家对熊本城等遗迹进行评估,认为若要将每一处受损遗迹修缮完毕,至少需要20年时间。为了庞大的重建工程,熊本设立了名为“复兴城主”的捐款制度,号召社会大众甚至外籍游客捐款,予以纪念名录和后期的参观优惠。到2021年,熊本城代表性景点“天守阁”内部恢复开放,但其他修缮工作仍在持续进行。熊本市拍了宣传片,“熊本熊”也多次被推上前台,担任特设的熊本县营业部长兼幸福部长,活跃在各大场合,号召游客返流。

“那场地震破坏了熊本城原有的社区生态,直到今天还没恢复元气。”田中英介说。震后,相关专家对熊本城等遗迹进行评估,认为若要将每一处受损遗迹修缮完毕,至少需要20年时间。为了庞大的重建工程,熊本设立了名为“复兴城主”的捐款制度,号召社会大众甚至外籍游客捐款,予以纪念名录和后期的参观优惠。到2021年,熊本城代表性景点“天守阁”内部恢复开放,但其他修缮工作仍在持续进行。熊本市拍了宣传片,“熊本熊”也多次被推上前台,担任特设的熊本县营业部长兼幸福部长,活跃在各大场合,号召游客返流。

田中英介觉得,这一例子或许能对加济安泰普有所启发,后者要完全恢复元气,还要很长时间。“如果城堡的修缮工作顺利,那么它或许能成为土耳其重建中的一个符号,而不仅仅是一个古建筑或文化遗产了。”