寻找物理直觉

作者:苗千 《夜航物理学》

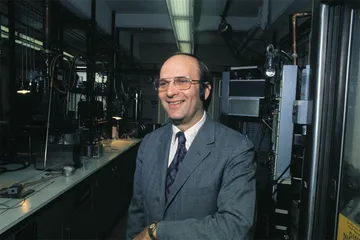

《夜航物理学》徐一鸿(Anthony Zee)1945年出生于上海,幼年曾经在中国香港和巴西生活,之后进入普林斯顿大学学习物理学,于1970年在哈佛大学获得物理学博士学位。他曾经在普林斯顿高等教育研究院做研究工作,之后在位于加州大学圣芭芭拉分校的科维里理论物理研究所(Kavli Institute for Theoretical Physics)进行理论物理学研究。

对于中国读者来说,徐一鸿是一位颇具传奇色彩的理论物理学家和科普作家。他撰写过多部理论物理学的教材和科普书。在20世纪90年代,他的物理学科普书《可畏的对称:探寻现代物理学的美》(Fearful Symmetry: The Search for Beauty in Modern Physics)通过盗版方式进入中国,而他的名字也被错误地翻译为“阿·热”。伴随着这个怪异的名字,这本科普书影响了众多对于物理学有好奇心的中国读者。

直到进入21世纪之后,徐一鸿撰写的多部科普书和教科书才正式进入中国,也开始有越来越多的中国读者对这位物理学家产生兴趣。徐一鸿刚刚完成了一部新作《夜航物理学》(Fly by Night Physics)。从这本书谈起,关于科普书和教科书的写作,以及进行科学研究的方法等问题,徐一鸿接受了本刊的专访。

如何尽量简单地讲述或解决一个问题?

三联生活周刊:你的新书《夜航物理学》并不是一本标准的教科书,也不能算是一本科普书。你如何描述这本书?它内在的逻辑是什么?你理想中的读者又是谁?

徐一鸿:我经常感觉到,很多物理系本科生——包括其中最好的学生——能够进行计算,也能够通过计算去解决问题,但是缺少对物理学的直觉,而且这个问题在中国学生中尤其严重。所以这本书应该算是一本给本科生读的教科书。当然它并不是专门为中国学生写的。我现在正在根据这本书在大学里教一门课程,是物理系的一门选修课,还算不上是常规课程。下学期我会讲授群论,同样也不是物理系的常规课程。(这两门课)我已经教了七八年时间。事实上,“夜航物理学”前几个月已经由我们学校系评委会提出,作为未来的常规课程。

我热爱物理学。当我还是个物理系本科生时,会被很多大科学家所激励,例如李政道、杨振宁、费曼、爱因斯坦……我想现在这种激情对于年轻人可能已经不在了。现在最好的学生大多选择学习计算机专业,但实际上大多数计算机专业的毕业生极少能够获得在顶级公司的研究职位,大都只是在小公司得到一份常规的编程工作而已。我并不责怪现在的学生。现在物理学研究有它自己的问题,在很多领域的发展似乎都停滞了。目前在美国,很多物理系本科生的学习态度也不是很正确。

说回到这本书。我这个学期在大学里教的课程中,可能不会出现任何一个等号。我对学生说,我在讲授“夜航物理学”的时候,如果在黑板上写下一个等号,请马上制止我。但是到了下个学期我讲授群论,黑板上会到处都是等式——一切都是非常精确的。而关于“夜航物理学”,没有什么是精确的,更不是用来探讨精确性的。现在这门课上,来自中国的学生比美国学生还要多。

三联生活周刊:你开设“夜航物理学”这门课的初衷是什么?

徐一鸿:我在课堂上问学生,尼尔斯·波尔(Niels Bohr,丹麦物理学家,量子力学的开创者之一)是怎么发现氢原子结构的?当时量子力学还没有建立起来,他只掌握了一个公式,却有两个未知数——原子半径以及电子的速度。他当时只是纯粹猜出了另一个公式,而且这个公式还是完全错误的——因为他把电子的角动量设为hbar。现在很多学生能够记住很多的等式和多项式,而我一直告诉他们,没有人会因为你们能记住这些等式而对你留下深刻的印象——尤其是最近又出现了ChatGPT,我们可以直接去问ChatGPT。

在我还是一个物理学系学生的时候,我的老师要我忘掉学过的那些具体公式,他认为这是没用的。但是有些好学生会认真地记下这些公式,并且推导出更多的等式。问题在于,如果你处在当时尼尔斯·波尔的情形中,你又要怎样才能推导出这些公式呢?

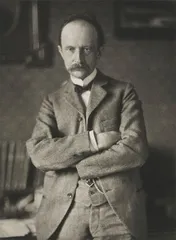

我经常举的另一个例子是马克斯·普朗克(Max Planck,德国物理学家,量子力学的开创者之一)。普朗克是怎么推导出普朗克辐射公式的?当时也没有量子力学,普朗克在很大程度上是靠猜测得出了公式。我不断向学生强调这一点。而且这也解释了一个现象:有些学生在大学里能够拿到很多A+成绩,然后进入非常好的研究生院。他们在研究生院里的表现也很不错,因为导师要他们做什么他们就会做什么。但是到了博士后阶段,他们就需要进行全新的、独立的研究——而这对他们来说就变成一种灾难,结果没有任何一所顶尖大学会聘请他们做教授。

所以我对学生说,你或许可以记住所有的物理学公式,这很好。我认识瑞典皇家科学院的一些人,要不要我帮你写一封推荐信,让他们给你一个诺贝尔奖呢?不会有人在意你是不是在量子力学课程上得了好成绩,也不会有人在意你能够记住多少物理学公式。即便你能进入一所好的研究生院,但归根结底,你要进行原创性的研究。

我由衷地希望中国能够产生一流的物理学家。当然中国现在也有很多出色的物理学家,但是从某种意义上来说,我们的教育系统还有很大的问题。以前我在做研究的时候,感觉好像是在比赛,中国人和外国人在理论物理学的领域赛跑。有很多中国学者都好像是“背着孔子”在跑。我也是“背着孔子”在跑,但我稍有不同,虽然我生在中国内地,却有一段时间在香港、一段时间在巴西生活,有的时候我就可以先把“孔子”放在地上,但还是没有办法完全摆脱中国教育的影响。中国文化当然有很好的一面,比如认真、用功等等。中国文化对于权威非常尊重,权威者说的话比天还大。

多年前我收到了一位诺贝尔奖得主发来的论文预印本。一个中国物理学家来到我的办公室,看到了这篇论文,激动地说这位大师又有新的论文,我能借去复印一份看看吗?我对他开玩笑说,当然可以,不过你要先洗手。过后也有一个美国物理学家看到了这篇论文,他拿起论文轻蔑地说,这人还在做研究吗?他已经没什么才华了。让我看看他的论文里犯了什么错!这就是两个国家的文化差异。相比之下美国人非常狂妄,但是也很有创造力。

我认为这是中国教育一个很大的问题。我听说现在已经有所改进。现在我们学校也有好几位来自中国大陆的很好的物理学家在做教授。但是大部分中国学生还是有这个问题。我开这门课就是想告诉学生,做物理学研究最重要的是直觉,培养直觉而不是背公式。

三联生活周刊:你的课程和新书都是在提倡一种全新的教学、学习和思考方式。

徐一鸿:我不会这么形容。毕竟对于本科生来说,仍然需要学习那些标准课程。我希望我的学生在学习了那些标准课程之外再来参加我的课程。

我在科维里理论物理研究所已经有差不多40年了。40年,情况改变了很多。我们之前的所长约翰·施里弗(John Robert Schrieffer)因为研究超导现象“BCS理论”获得了诺贝尔奖。他在做出让他获奖的成绩时基本上还是一位研究生,他的工作主要也是靠猜测。施里弗刚到研究所的时候甚至不允许所里有电脑,他说人们来到这里应该是进行思考的,而不是为了坐在电脑前面。

现在的情况已经完全不同了。目前在我们研究所里大部分的博士后都是在做数学模拟,因为粒子物理学领域没有什么新想法,所以大多数人在研究怎么把电脑程序写得更好、更有效。我不否认这也很重要,就像是做实验,首先要把实验仪器做好,但是这和我们以前做理论研究时已经完全不一样了。想象一下,如果将来中国可以建造一个超级粒子对撞机(取得更多的粒子对撞实验数据),会发生什么? 三联生活周刊:我们来聊聊你的另一本书《极简量子场论》(Quantum Field Theory as Simple as Possible)。它和你上一本关于量子场论的《果壳里的量子场论》(Quantum Field Theory in a Nutshell)有什么关系?

三联生活周刊:我们来聊聊你的另一本书《极简量子场论》(Quantum Field Theory as Simple as Possible)。它和你上一本关于量子场论的《果壳里的量子场论》(Quantum Field Theory in a Nutshell)有什么关系?

徐一鸿:《果壳里的量子场论》已经有20年历史了,它是为研究生课程准备的。而《极简量子场论》则是要弥补一个空白区域。我发现有一个奇怪的现象,在中国、美国和欧洲都存在:每个人都懂量子力学,都在聊薛定谔的猫、量子计算机……大约15年前,每个人还都能聊几句弦论,知道关于多重宇宙之类的故事。但是在量子力学和弦论之间,关于量子场论的这一段,反而没什么人知道。

实际上量子场论是一个非常完整的、成功的理论。距离理查德·费曼(Richard Feynman)、朱利安·施温格(Julian Schwinger)这些人奠定关于量子场论的工作,已经过去了七八十年,所以我认为需要写一本科普书。我一开始是想把自己之前做讲座的演示文稿整理成书,后来发现这不可能,因为这本书的读者不可能都理解量子力学,所以我花了比较多的篇幅去解释量子力学和狭义相对论。

我还特地找了一些不怎么懂物理学的人看我的手稿,比如说一个古典音乐的作曲家,一个职业的扑克玩家,还有一个法官。但是这本书对于一般读者来说可能还是很难读懂的。我希望这本书的读者,主要是对量子力学之后的物理学感兴趣的本科生,甚至是高中生,他们在看了这本书之后,可以再去看《果壳里的量子场论》。 三联生活周刊:爱因斯坦曾经说过:“物理学应该尽量简单,但不是过于简单。”作为一个物理学家,你如何定义“尽量简单”和“过于简单”?

三联生活周刊:爱因斯坦曾经说过:“物理学应该尽量简单,但不是过于简单。”作为一个物理学家,你如何定义“尽量简单”和“过于简单”?

徐一鸿:这是个很好的问题。这同样是一门艺术——如何尽量简单地讲述或是解决一个问题。比如在用牛顿力学讲述行星围绕恒星运转时,会有学生问,怎么处理行星的自转,以及和其他行星之间的吸引?行星的轨道并不是一个圆形而是椭圆……萨姆·爱德华兹(Samuel Edwards,威尔士物理学家)说,在面对一个问题时,要不断地把问题简单化、再简单化,最后变得极其简单。牛顿在做研究时,第一件事就是把其他的行星都忽略掉,只留下一颗行星;而后把椭圆形轨道简化为圆形,忽略行星的自转,把它完全当成一个点;在行星和恒星之间存在一个力,然后再把之间的这个力拿掉,这样就只剩下了两个点。问题变得极其简单了——然后再往回走。

对于理论物理学家来说,这是极其奢侈的一个优势:你可以让问题变得尽量地简单。工程师就不能这样来考虑问题,他们需要考虑方方面面的可能性。对实验物理学家也是如此,在工作中有很多“必要的复杂”。

如何平衡物理学的直觉与数学的严格?

三联生活周刊:有很多教师在课堂上推荐《果壳里的量子场论》,但也有人评价说它非常依赖直觉,缺少数学的严格。在写教科书和进行研究的过程中,该如何平衡物理学的直觉和数学的严格?

徐一鸿:我并不太关注(物理学研究中)数学的严格。在这一点上我完全是费曼的信徒。现在网上有很多人说费曼的数学不好,实际上费曼的数学才能非常出色,他是美国的全国数学竞赛冠军。他只是有时会假装自己不懂数学。有人来和他讲物理学的数学问题,他会说不要来浪费我的时间。我受到费曼的影响很深,我认为物理就是物理,数学就是数学,两者是不一样的。我并不同意要做物理学研究需要有很强的数学背景。

三联生活周刊:能解释得更清楚一点吗?毕竟目前物理学发展得越来越数学化。

徐一鸿:你说的只是弦论的问题。对于天体物理学、凝聚态物理学等方向来说,与数学的关系并不紧密。当然凝聚态物理学需要一些拓扑学知识,但都是些非常基本的知识而已。我从普林斯顿大学毕业,在那个时代,普林斯顿的物理系是非常反数学的。大家受费曼的影响很深。在讨论会上,一旦有人开始在黑板上写数学公式,就会有人批评说,你写这些东西只能骗骗小孩子,骗不到物理学家;你要说清楚自己到底在讲什么。当时我们在开讨论会时批评者的态度都是很凶的。我记得曾经有一位40岁的学者被问问题时,窘迫到当场哭出来。很奇怪的是,现在变得大家都很客气了。

三联生活周刊:那么什么才是做物理学研究最重要的?

徐一鸿:就是物理学的直觉。还有一个很重要的问题——“在正确的时间出现在正确的地点”。利昂·莱德曼(Leon M. Lederman,美国物理学家,1988年诺贝尔物理学奖得主)获得诺贝尔奖之后,有人问他,想要得奖最重要的因素是什么?他说我能获得诺贝尔奖并不说明我比别人更好,只是有三件事很关键:第一是运气;第二是运气;第三还是运气。迪迪埃·奎洛兹(Didier Queloz,瑞士天体物理学家,2019年诺贝尔物理学奖得主)也是一样,他刚好有那样的仪器,刚好处在那样的时间点,就做出了决定性的发现。但最重要的是,他对于研究有一种痴迷,让他可以沉浸在自己的实验项目中。我的感觉是现在很多物理学专业的学生都没有这样的痴迷了。

三联生活周刊:你认为粒子物理学是不是一个已经死掉的学科?

徐一鸿:在粒子物理学领域有一个特殊的现象,就是需要一种“盲目的信仰”。比如对于做凝聚态物理学的科学家来说,不会出现相信或是不相信某个理论的问题。但是我们做粒子物理学研究就需要这样的“信仰”,比如对于所谓低能超对称理论的态度就是这样。我认为,对于一些弦论学家来说,如果需要在弦的尺度,或是普朗克尺度上借助超对称理论,那是没问题的。但是低能超对称理论是否成立?关于它就会有很多理论预测的现象,一定需要建造一台粒子对撞机进行检测。果然,在利用大型重子对撞机(LHC)检测之后,完全没有发现低能超对称理论成立的证据。

起码有一件事我为自己感到骄傲:在粒子物理学领域,我从来没有写过一篇关于低能超对称方面的论文,因为我从来都不相信(相信或是不相信一个理论对于物理学家很重要),这实际上也是很奇怪的一件事。

当时在粒子物理学领域出现了很多的理论,有很多的“噱头”。以前研究物理学的人不需要这些噱头,偏偏皮特·希格斯(Peter Higgs,预测希格斯玻色子存在的理论物理学家)是一个非常内向害羞的人。在发现了希格斯玻色子之后,很多人说粒子物理学发展得很不得了,要庆祝一番。但是作为粒子物理学家来说,我们在50年前就已经预测了它的存在,所以并没有感到很激动。

另外,做粒子物理学研究需要猜,这在其他领域也是没有的。比如说做天体物理学研究,探索一个星系的形成过程,是不可能通过猜测来研究的。我认为粒子物理学遇到了困难,但是我没有杨振宁先生这样极端(杨振宁曾经评论说,在粒子物理学领域已经不会再有重大的进展)。前一段我们刚刚在上海庆祝了粲夸克(Charm quark)发现50周年。一晃已经过去50年,这对我们这一代人来说是非常特殊的一件事。在那个时代进行猜测和现在是完全不一样的,那个时代的猜测是基于实验数据,而现在已经没有实验可以参照了。 三联生活周刊:现在进行粒子物理学研究,是不是也需要先成为某个理论的“信徒”?

三联生活周刊:现在进行粒子物理学研究,是不是也需要先成为某个理论的“信徒”?

徐一鸿:在我们那个时代完全没有这种问题。我们所面对的问题都很明显:为什么宇称守恒被破坏了?如何理解强相互作用和弱相互作用?……并不需要某种“信仰”。但是对我来说很难想象一个人花费40年时间去探索超对称理论——这意味着把一生都花费在这个理论上面。我并没有这样的信仰。

当超弦理论是研究热门的时候,爱德华·威滕(Edward Witten,菲尔茨奖得主,弦论研究的顶级学者)来到圣芭芭拉分校。他认为我所研究的东西已经过时,现在是弦论的时代了,我也应该开始研究弦论。他也对弗兰克·维尔切克(Frank Wilczek,美国理论物理学家,2004年诺贝尔物理学奖得主)讲了同样的话。但是后来维尔切克问我究竟对弦论有没有所谓的“信仰”,即认为世界是由细微的弦构成的。我个人认为超弦理论有些道理,从中可以推导出一些很优美的结论,可以将引力和其他相互作用统一起来,但是我从来无法相信低能超对称理论。

三联生活周刊:你认为中国有没有必要建造一台超级粒子对撞机?

徐一鸿:对于一个普通人来说,是买一辆超级跑车还是把钱省下来供孩子上大学,答案很明显。但是对于一个亿万富翁来说,这就不成为一个问题了。关于要不要建造超级粒子对撞机,双方的意见我都听过。有人认为可以把建造对撞机的经费省下来建造大学、医院。但是如果经费充足,建造一台对撞机也就不是大问题了。当然,如果我们真的建造了一台超级粒子对撞机,它究竟能做出什么发现也很难说。

三联生活周刊:你在中国和美国都生活过,能否比较一下中国和美国这两个国家的学生及其研究的特点?

徐一鸿:我在清华大学的一个讲座里谈到过类似的话题。举一个例子,比如说有一场考试,100个中国学生可能99个都会解题,但是他们解题的方法和书本上教的方法都一模一样。如果是在美国,在100个美国学生中,可能有50个人根本做不出来,只有50个人能做得出来。有50个人不会解题,这其实并没有关系,他们可以去做别的事情,比如说成为下一个杰夫·贝佐斯(Jeffrey Bezos,亚马逊公司的创始人)。贝佐斯是在普林斯顿大学念物理专业的,他在大学里曾经说过,觉得跟同学们相比,他的智力不足以进行物理学研究,于是决定改行。

在那50个能够解题的美国学生里边,大概有45个人解题的方法和书上教的一模一样,但还是会有三四个人解题的方法很奇特,是他们自己思索出来的。这样的人可能在大学里平均成绩很差,看上去并不突出,但是物理学研究需要的就是这三四个人。所以说中国学生一定要知道自己究竟适合做什么,而不是一味地埋头学习、做题。

三联生活周刊:你最期待未来在物理学领域能够有哪些突破?

徐一鸿:现在最重要的问题还是要弄清楚,暗物质和暗能量究竟是什么。在粒子物理学里边也还有一些很大的问题没有被解决,其中最大的问题就是“家族问题”(family problem)。在基本粒子中一个“家族”就够了,第二个和第三个家族在宇宙里至今没有做什么重要事情。关于这个问题目前还没有任何线索。

我对于弦论也感到失望。弦论如果是一个关于宇宙的基础理论,就应该能够解释这些问题。但是并没有。