拔根儿

作者:张星云 我从小学一年级便开始住校,一直住到初三。学校在北京的北郊小汤山,这是一所从小学一年级到高三的大学校,所有学生都是周日下午坐班车到学校,周五下午再回家过周末。90年代的北京,还没有京承高速,从城里坐班车去学校起码要一个小时。

我从小学一年级便开始住校,一直住到初三。学校在北京的北郊小汤山,这是一所从小学一年级到高三的大学校,所有学生都是周日下午坐班车到学校,周五下午再回家过周末。90年代的北京,还没有京承高速,从城里坐班车去学校起码要一个小时。与大多数在城里读书的孩子相比,我的童年里没有伙伴们骑车结伴放学,穿梭在车水马龙的市区里的记忆,我经历的是每天早、晚自习,以及从6岁开始的集体宿舍生活。

住校虽然远离热闹的市区生活,却成了我儿时初识大自然的难得机会。住宿生的“放学”是在每天下午4点,此时一天的课结束了,到晚上6点食堂开饭之前,中间有两个小时的自由活动时间。偌大的校园,就成了我们好奇探索的世界。

校园里到处都是蚂蚁窝和蜘蛛窝,我们趴在地上玩蚂蚁,徒手抓住正在晒太阳的螳螂,逮各类昆虫放到蜘蛛网上看蜘蛛捕食,拿着法布尔的《昆虫记》去辨认昆虫。春天,校园中心的花园会开出白色、紫色的玉兰花;夏天,操场附近的泡桐树叶巨大,特别适合乘凉;而秋天的记忆,则与校园边缘的两排大杨树有关。

那是两排巨大、高耸的杨树,在我的小学记忆里,它们起码有6层楼高。早自习前,会有零星的学生在大杨树下背英语单词,下午放学后,有人在杨树下的草坪上踢足球。而每当深秋时节,西北风吹着杨树沙沙作响后,拔根儿就成了这里最主流的游戏。

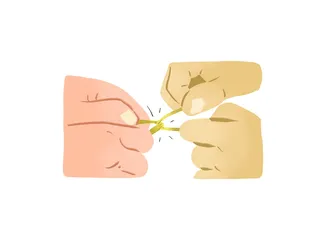

拔根儿的游戏规则很简单,两人对垒,分别挑选一片落叶,撸掉叶面后,双手抓紧叶柄的两端,与对方的叶柄交叉,然后用力往自己的方向使劲,叶柄先被拔断的一方就输掉游戏。大家把树叶的叶柄叫作“根儿”,拔根儿,就是比谁的根儿最结实。有一种说法,类似拔根儿的游戏,最早可以追溯到魏晋南北朝时期,原形是古代端午习俗里的“斗百草”。“斗百草”包括“文斗”和“武斗”,“文斗”指找草、识草,以及以对仗形式互报草名,而“武斗”就和现在的拔根儿很相似,古时是用各类草来对拔。

实际上拔根儿的胜负基本不取决于双方的力气和手法,而取决于叶柄。不能挑那些刚从树上飘落下来的绿色嫩根儿,它们过于柔软,一拔就断。又老又黄的褐色老根儿,因为风干而过脆,也会一拔就断。最理想的根儿,是那种落下来有一阵子了,部分风干,但依然保有一些水分的叶子的根儿,这样的最有韧性。还有同学会把自己觉得有潜力的嫩根儿放在鞋子里,穿在脚上,这被称为“捂根儿”,据说足部的汗液渗到根儿内,会让根儿更有韧性。百战不败的叶柄则会被大家尊称为“千年老根儿”。

如何找到最坚韧的根儿,就成了这个游戏最核心的事情。其实不仅叶柄的风干状态会影响战绩,不同品种的树,叶柄形态也各不相同,同样起着决定作用。因此了解各种树木的叶柄特性,对拔根儿就显得尤为重要了。

大部分北方地区的拔根儿游戏,都是以杨树树叶为主,因为北方杨树多,也因为杨树的叶柄长短粗细非常适合拔根儿。对于绿化率不算高的北京来说,市区里更多以槐树为主,但槐树叶面小,叶柄细得根本无法拔根儿,而杨树则多在郊区才能看到,去往温榆河边、明十三陵的路上,会看到高大的杨树出现在国道、省道路旁。

我们学校里,除了杨树,我印象最深刻的是操场旁一排大泡桐树,它们与通常意义上“北方的树”太不同了,粗壮巨大的枝干向前后左右伸出,树叶巨大,叶柄粗壮,后来成了我拔根儿制胜的法宝。

就这样,在懵懵懂懂中,我们通过这些课后生活了解着大自然。

后来开始有机会去全国各地旅行时,我才意识到,原来拔根儿更多是一个北方人的童年游戏,在那些南方的城市里,树木会一直绿着,茂盛着,不会有那么多的落叶,也就不会有拔根儿的游戏了。

再后来,去巴黎留学,朋友们会经常利用周末的时间一起去郊游。秋天红色的山毛榉连成片,但山毛榉的叶柄很短小,反而是法国的梧桐,有巨大的叶子和壮硕的叶根,太适合拔根儿了。 游戏