寻找玉环厅

作者:肖楚舟 从瓯江入海口的温州龙湾机场一路向东,穿过泥沙冲击形成的灵昆岛,导航显示我已经到达一片蓝色水域之中。手机定位依次掠过几个岛屿,海面依然没有出现,举目四望只是一片灰黄色的滩涂。直到开上连接三盘岛和洞头岛的桥梁,夹在海与山峦之间的窄窄水域才提示我,到达海岛了。

从瓯江入海口的温州龙湾机场一路向东,穿过泥沙冲击形成的灵昆岛,导航显示我已经到达一片蓝色水域之中。手机定位依次掠过几个岛屿,海面依然没有出现,举目四望只是一片灰黄色的滩涂。直到开上连接三盘岛和洞头岛的桥梁,夹在海与山峦之间的窄窄水域才提示我,到达海岛了。

站在距离温州市区33海里的洞头岛向北望,视野被大大小小的岛礁填塞,完全没有到达海边的开阔感。雍正五年(1726)三月,第一次来到玉环岛的县令张坦熊或许和我有相似的困惑。这一年,他收到了人生中第一张调令,浙江巡抚李卫命他前去开发荒弃多年的玉环及周边海域,主要工作内容是“垦务”。

中山大学教授谢湜在他撰写的《山海故人:明清浙江的海疆历史与海岛社会》里,关于浙江东南近海岛屿的一章题为“玉环”,里面讲到雍正年间李卫主导的玉环厅复垦,洞头列岛正是这个海岛行政区的一部分。300年过去,玉环已经和陆地相连,洞头仍然是一片岛屿。抱着搜寻玉环厅历史踪影的念头,我就这样来到洞头岛。

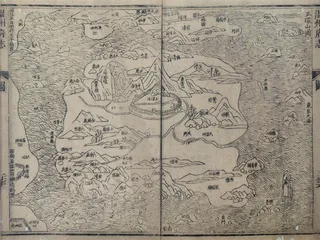

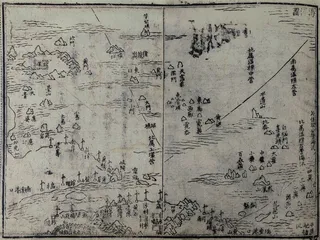

洞头位于玉环厅的什么方位?在光绪年间的《玉环厅志》卷首,有一张玉环厅二十一都示意图,排名第二十的洞头诸岛挤挤挨挨地排在画面中下最边缘处,包括今天洞头区范围内的霓岙(今霓屿)、豆腐岩(位于今大门岛)、沙角(位于今元觉岛)、状元岙(位于今元觉岛)、三盘(今洞头本岛)、黄大岙(今大门岛)等。

洞头位于玉环厅的什么方位?在光绪年间的《玉环厅志》卷首,有一张玉环厅二十一都示意图,排名第二十的洞头诸岛挤挤挨挨地排在画面中下最边缘处,包括今天洞头区范围内的霓岙(今霓屿)、豆腐岩(位于今大门岛)、沙角(位于今元觉岛)、状元岙(位于今元觉岛)、三盘(今洞头本岛)、黄大岙(今大门岛)等。

至于玉环厅的具体管辖范围,出生于湖北汉阳、此前一直在浙江桐庐当县令的张坦熊大概跟我一样毫无概念。研究中国海盗史的复旦大学历史系教授刘平告诉我,美国学者穆黛安(Dian Murray)在《华南海盗》中引用过一句话,大意是清朝的水师管辖范围只到“桅杆落入海平面的地方”为止。站在玉环岛岸边,张坦熊大概还看不到桅杆落入海平面的那一刻,就会被层层岛屿上的山峦阻碍视线。

在古地图上勾画玉环的轮廓,会看到一座孤悬海上的岛屿,与台州南端的楚门半岛之间间隔着一条凶险的水道“漩门”。附近海面岛屿密布,多以“山”“岙”相称,而岛屿之间的水道则称为“门”。在温台东侧的海面上,这种称法非常直观,每座岛屿都陡然从海中升起,山崖紧紧靠着海岸,守望着脚下狭长的洋面。

从史书里去寻找线索,玉环地处浙南门户,自古往来渔商繁多,也因此成为“倭寇海盗纵横之地”。清顺治十八年(1661),因郑成功在福建、浙江沿海组织抗清复明斗争,清政府下令“迁界”,玉环全境荒弃。康熙二十二年(1683)“平定郑氏政权”,沿海迁界之地展复后,常有民众私自前往玉环等岛屿开垦,还有很多渔民在岛上“搭寮打鱼”,从事季节性劳作,但这里仍然处于事实上无人管理的状态。

张坦熊这次奇特的调任,背后的推手是浙江巡抚李卫。李卫善于体察上意,知道雍正有意开垦荒地解决日益突出的人地矛盾,在雍正四年(1726)六月上奏折,提到“玉环山地方周围七百余里,田地十万余亩,山岙平街,土性肥饶,界在温台之间,实为海缰要地”,雍正闻之又喜又疑,批复“如有可垦之地土,甚好事”,又来一句,“也未必,朕未闻有此等地方!”

不要说雍正没有听说过这等地方,李卫自己心里也不一定有底。为了推行自己的海岛开发计划,他曾两次派人前去勘察土地。第一次派去的温州知府芮复传为人刚直,不会看眼色,直言复垦经费开销大,又不知道收益几何,甚至七次上书公开反对垦复玉环。恼怒的李卫另外派员到玉环岛踏勘,探得“玉环岛旧有可垦之田约五六万亩,将来通过围塘开垦等手段,还可增加田地约三四万亩”,加起来有10万亩土地。到雍正五年三月,这份历时将近一年的海岛开发可行性报告终于得到了批准。为了避免再次碰到芮复传这样的硬茬子,李卫派素有正直机敏之名、又无本地利益瓜葛的桐庐知县张坦熊负责实现他在奏折中提到的“十万亩”开垦计划。

单看玉环厅垦复事项启动的时间点,我产生了一种错觉,误以为玉环是清朝第一个海岛厅。后来发现,玉环最终设厅恰好在澎湖厅之后一年,在此之前,附近的舟山群岛也已经设县。如何看玉环在学者的叙述里,却有作为海岛政区的独特性?

单看玉环厅垦复事项启动的时间点,我产生了一种错觉,误以为玉环是清朝第一个海岛厅。后来发现,玉环最终设厅恰好在澎湖厅之后一年,在此之前,附近的舟山群岛也已经设县。如何看玉环在学者的叙述里,却有作为海岛政区的独特性?

复旦大学历史地理研究所博士生朱波对清朝海岛厅的行政管理制度进行过研究。他告诉我,在中国古代,是否开垦海岛、如何管理海岛一直是一个令统治者十分纠结的问题。“明清两朝很长一段时间内,对于这些海岛都采取以陆治海的策略,将之归属于沿海的某个县管辖。但是以陆带海的做法面临着严重的管理问题。陆岛之间交通通信不便,且严重受制于气象因素,海岛居民在赋税、司法等方面都会存在很大的不便。”这和李卫在奏折中提到玉环不适合设县的原因相符。“(玉环厅)在台、温两界之间,又须设立营制,知县位卑权轻,与参、游体统不敌,于隔属呼应不灵”“虽志乘尚存两县都图名色,而迁弃既久,界址亦难划分”。

朱波介绍,玉环与内陆厅相比具有地处海岛的特殊性,而与其他海岛政区相比,特别之处在于陆地面积多,开发条件更为优越,管理也更加便利。通过将内陆厅的管理方法套用在玉环,清朝的官员们开始寻找一种解决海岛管理难题的新思路。“如果打一个不太严谨的比喻,玉环厅设置之初就相当于是一个‘玉环海岛经济开发区’,后来才逐渐被认可为正式的行政区。”朱波说。

玉环究竟有多少土地?今天的我们只要拿卫星地图一看便知。但在300年前,张坦熊只能依靠舟楫和双脚去一一丈量。朱波提醒我,所谓的“设厅”是后人回顾时的总结,李卫最初只是建议朝廷设置同知。清朝同知相当于知府的副职,同知的辖区称作“厅”。“厅”在清朝是一种经常用于难治理地带的行政建置,内陆设厅并不少见。相对于设县,其辖区称作“厅”,调派同知管理地方,不额外增加官员数量,程序上也更简捷,也具有更大的灵活性。“厅”在清朝是一种经常用于难治理地带的行政建置,内陆设厅并不少见。至于官员管理当地事务的诸多定则,都是逐渐形成的。张坦熊负责的“玉环”,几乎包括温台两府近海地带所有可以开垦的土地,“随垦随报,当年升科”。开垦的推进使“玉环厅”的辖境越来越大,张坦熊的职责范围也随着他的舟楫所至,不断延展。

清雍正五年五月,升任玉环同知两个月后,张坦熊的视线终于到达了洞头。《特开玉环志》提道“三盘、黄大岙等处有田数千,俱肥饶可耕。”“俱属玉环邻近之区,岂可听其荒芜?”上司命张坦熊前去勘察。他发现岛上确实有田地,但耕种条件要谨慎评估,“三盘、黄大岙等处亦多山地涂田,肥饶不一,非内地田亩可比”。好在,比起常受海潮侵蚀、盐碱化严重,土地质量只能算作“下则”的楚门半岛,三盘、大门的田地还能分出上中下三等来。

清雍正五年五月,升任玉环同知两个月后,张坦熊的视线终于到达了洞头。《特开玉环志》提道“三盘、黄大岙等处有田数千,俱肥饶可耕。”“俱属玉环邻近之区,岂可听其荒芜?”上司命张坦熊前去勘察。他发现岛上确实有田地,但耕种条件要谨慎评估,“三盘、黄大岙等处亦多山地涂田,肥饶不一,非内地田亩可比”。好在,比起常受海潮侵蚀、盐碱化严重,土地质量只能算作“下则”的楚门半岛,三盘、大门的田地还能分出上中下三等来。

这里所说的“三盘”,指今天的洞头本岛,而黄大岙则指大门岛。现在从本岛去大门岛,除了从陆路绕行50多公里自乐清的跨海大桥上岛,还可以从元觉码头出发乘坐渡轮,航程约半小时。在现代交通的助力之下,这段路途尚不容易,难以想象张坦熊花费了多少工夫才抵达。

不难理解张坦熊为何翻山渡海,不断地向南挖掘可耕之地。上司李卫为了促成玉环垦复所报的耕地面积只是个约数,而设厅的关键又正在于这“十万亩”。在勘察洞头诸岛之后,他的视线还不断向北拓展,将太平县所辖的一些岛屿也纳入管辖。直到雍正十年转任台州知府,勤勤恳恳的张坦熊总共在玉环周边滩涂岛屿上开垦出9.1万余亩土地,勉强补上了李卫夸下的海口。

那么,这么大面积的荒岛开垦,劳力从何而来?

雍正五年,一张玉环招垦的告示改变了福建人刘须鹉的命运。

雍正五年,一张玉环招垦的告示改变了福建人刘须鹉的命运。

刘须鹉祖籍福鼎,父辈经商,经常往来于福建浙江之间。他的父亲收养了一位义子刘魁,随着宁波商船的船东做生意,后来刘魁被船东招赘,叫刘须鹉一起去宁波打拼。父亲去世后,刘须鹉收拾行装前往浙江,恰逢李卫发布玉环招垦令,刘家的另一位亲戚刘则闻到玉环报垦荒地,刘须鹉便顺道看望这位堂兄。结果刘则闻向他诉苦垦荒生活艰难,请求刘须鹉留下帮忙。就这样,和他的无数同乡一样,福建人刘须鹉在这一年留在了浙江。

刘须鹉很聪明,尤其擅长算术,正好当时玉环厅需要人才,就在张坦熊管理的厅衙里谋了个会计的差事,专门处理开垦升科的事务。荒地升科,评定的等级直接决定税收多少,刘须鹉把这件难事处理得公平妥当,颇得人心。

暨南大学历史系教师罗诚曾在参与《温州通史》编纂工作时走访过洞头,也在进行玉环厅移民史的研究,刘家人的族谱就是他告诉我的。从刘须鹉的故事里,我们可以看到一个当时福建人常见的人生轨迹:世代经商,海上漂泊,鱼汛也好垦荒也罢,哪里有生计便往哪里去。而浙江沿海岛屿是福建人经常选择的目的地。

李卫发布的招垦令,限定“仰太平、乐清二县军民人等知悉,凡原系土著人民,现在住居内地编入保甲册籍者”,如果无田可耕,可以前往张坦熊处呈报到玉环入籍开垦。按照李卫的想法,为了方便管理,刘须鹉这样的闽广移民并没有“落户资格”。刘须鹉安顿下来不久,当地便有人煽动舆论,说玉环原来属于太平、乐清两县,“闽、广无籍之人匪我族类,势难杂处”,引得官厅也下檄令驱逐闽广人士,“檄下之日,群情汹汹,遵批则尽弃前功,抗命将激成事变”。

实际上,张坦熊在工作中对闽粤两省来的移民采取了灵活变通的方式。随着展复工作的逐渐铺开,仅靠太平、乐清的移民不足以满足所有开垦需求。玉环厅初建时人力有限,其官兵巡视常顾此失彼,部分流民驱而复返,难以根除。刘须鹉利用在厅府当差的便利向上委婉劝说,平息了事态,让自己和族人在玉环有了合法的定居权。

张坦熊到底接纳了多少刘须鹉这样的闽粤移民,自己也未必算得清楚。我们只能在《特开玉环志》里窥得一角,“今所有现在闽省人民六十余口,除搬有家室住居十年以外者,准其入籍,一体编入保甲,不时严行稽察,其无籍之徒概行驱逐,俾玉环山之后路为之一清”。但刘家人是展复之初才来到玉环,显然不够十年之数。谢湜在《山海故人》里提出疑问,“本地居住十年”这个标准是怎么执行的?我们不得而知,这可能更近似一个放松管控的托词。

在玉环的招垦过程中,允许携眷前往是一个重要信号。广东社科院助理研究员王潞提出,明清时代政府招募荒岛垦民,向来主张不允许携带家眷,以免在当地结巢扎根滋生祸患,而玉环厅的做法表明,“政府希望加强垦民的定居,以免民众涉海奔走引起骚乱”。南方渡海来的福建人、西边沿海的乐清人、北边穿过楚门半岛来的太平人汇集在这片海岛上,逐渐从非法的流民变为固定的合法居民,带着各自祖辈的习俗留在玉环,蔓延到周边岛屿。

在小岛丛生的洞头,移民文化呈现一岛一世界的有趣图景。洞头区文物保护所工作人员柯旭东是土生土长的洞头人,在本岛东南面的中仑村长大,却说一口流利的闽南话。在本岛的渔村间穿梭时,他能通行无阻,但从本岛的老客运码头出发,车程不出10分钟,站在对岸的三盘岛老街脚下,柯旭东立刻和我们这群外乡人一样碰到了沟通障碍。看他略微着急的表情,我立刻判断出,这里是温州话的天下了。

建筑与信仰能直观地表达出一个岛屿的属性。在洞头本岛留存下来的几处清朝宅院,都有明显的闽南特征。如东岙村的卓宅、洞头村的叶宅,内开天井,背带翘脊,面向厝外的两扇窗子带有石雕栏杆装饰,卓宅的二楼阳台还设有木雕的美人靠,天井滴水檐转角处理成“蟹脚”状的排水口。而在鹿西、大门或三盘岛这些讲温州话的岛上,房屋则大多呈乐清风格,不设天井,正厅宽敞,富裕的人家会用杉木板通铺天花板和地板,两侧房间也是用木板隔就,一进门仿佛走进船舱,石墙由下而上微微内收,给人沉稳敦实的感觉。

罗诚告诉我,学者多从当地族谱来探寻玉环及洞头的闽瓯文化分布情况。谢湜、罗欧亚、王潞等学者都讨论过楚门和玉环一带的谱牒,发现其中有许多相似的描述,比如均声明祖上来自温州平阳,强调入垦身份的合法性,这可能是一种权宜的“捏造”。不过在远离陆地的洞头各岛,罗诚也发现亦有许多家族直接声明自己来自闽南。

在海岛生活的人们似乎有种开放的心态。在洞头当地走访,罗诚观察到从瓯江口往东到洞头本岛,温州人口越来越少,闽南移民增多,但本岛上也有个别村庄依然讲温州话。柯旭东在做文物保护工作时走访过许多村落的庙宇,闽南人的村落里供奉的多是妈祖、陈十四娘娘等女性神邸。到了讲温州话的鹿西、大门等岛屿上,普遍供奉温州人信仰的杨府爷。但在讲闽南话的洞头村中心,也有一座蔚为壮观的杨府爷庙。

张坦熊在《特开玉环志》里谈到玉环民俗,“虽人各异其地,户各异其风,幸而习俗、人情犹存朴茂,他日者渐摩相效,习以成风,不几忘其所自始”。站在各个村庄制高点举目四望,会发现无论是闽南还是温州民居,都在海岛上生出一些共有的特色——高高低低的屋顶瓦垄压着石块,石墙足有四五十厘米厚,开窗小而深,这是几百年来台风海啸造就的营造法则。

跟着柯旭东爬上鹿西西南侧的最高峰,我们试图寻找一座烽火台的遗迹。一路上,我已经听柯旭东讲了许多洞头历史的模糊不清之处。因为各个岛屿的名称历代并不统一,古人又没有精确的制图技术,今天的洞头诸岛究竟曾经属于哪个行政区、在历史上扮演了什么位置,实在难以厘清。

跟着柯旭东爬上鹿西西南侧的最高峰,我们试图寻找一座烽火台的遗迹。一路上,我已经听柯旭东讲了许多洞头历史的模糊不清之处。因为各个岛屿的名称历代并不统一,古人又没有精确的制图技术,今天的洞头诸岛究竟曾经属于哪个行政区、在历史上扮演了什么位置,实在难以厘清。

出发前,我向复旦大学历史系教授刘平请教如何认识海岛历史,他告诉我,要研究中国的海洋史,海盗、走私、偷渡的视角不可或缺。浙江东南沿海曾是明朝抗倭的主战场,洞头各岛由于地处浙南门户的地理位置,自宋元以来就渔商往来频繁,成为大小海盗热衷的目标。翻阅史料,洞头这些海岛的出现,的确总和海盗问题相关。具体到玉环厅初设时的历史,或许也能从海防遗迹中找到一些蛛丝马迹。

从地图上看,我们正在靠近位于鹿西岛西南侧一个名叫烟墩岗的村庄,与旁边的大门岛相距不远。一条小路往南穿过一片公墓,再走大约十多分钟向上的石板路,最后来到山顶。或许是因为临近外洋,岛礁险峻,站在这里,我第一次在洞头的岛屿上听见海浪的声音。

起初我只看见约摸20米外朝海的一个土墩上立着“鹿西烽火台”的标志牌,不明白到底哪里才是遗迹。柯旭东拨开路边一人多高的蒲草,叫我扒着一棵横生的野树,探头朝一个黑漆漆的洞口里看,我才勉强辨认出一个石屋的轮廓。遗迹在疯长的植物里埋得太深,只能根据柯旭东的描述来想象它本来的样貌,“这个形状莫辨的石堆呈圆锥形垒叠,外径二米左右,内部井状特征明显,内径一米左右,规则严整,似有进风口,应当是宋朝兵寨留下的遗迹”。

今天洞头能看见的烽火台,除了鹿西这一座,还有大门岛(古称青岙)上的三座。站在鹿西烽火台上遥望大门岛最高峰龟岩,可以轻松辨认出前一天我们到过的龟岩烽火台。那里是洞头全区的制高点,东能俯瞰鹿西岛,向北可以远眺玉环,向南则是洞头主岛。大门、鹿西两岛横卧在玉环与洞头中间,在洋面上划分出两条航道,朝玉环那边通往乐清湾,与洞头之间这条直通瓯江口,曾经是温州到上海的主要航道。据《宋史·兵志》“乡兵三”记载:“建炎后寨兵,温州十三寨。城下、管界、馆头、青岙、梅岙、鹿西……”明朝抗倭时期,这片海域曾经是戚继光的主战场,从1369年到1559年100多年间,洞头各岛就被倭寇进犯过四次。

今天洞头能看见的烽火台,除了鹿西这一座,还有大门岛(古称青岙)上的三座。站在鹿西烽火台上遥望大门岛最高峰龟岩,可以轻松辨认出前一天我们到过的龟岩烽火台。那里是洞头全区的制高点,东能俯瞰鹿西岛,向北可以远眺玉环,向南则是洞头主岛。大门、鹿西两岛横卧在玉环与洞头中间,在洋面上划分出两条航道,朝玉环那边通往乐清湾,与洞头之间这条直通瓯江口,曾经是温州到上海的主要航道。据《宋史·兵志》“乡兵三”记载:“建炎后寨兵,温州十三寨。城下、管界、馆头、青岙、梅岙、鹿西……”明朝抗倭时期,这片海域曾经是戚继光的主战场,从1369年到1559年100多年间,洞头各岛就被倭寇进犯过四次。

在宋、明的烽烟熄灭以后,似乎再也没有人造访过这些烽火台。光绪年间重修的《玉环厅志》中单独列出了“寇警”一章,从顺治十八年陈文达等海盗来袭,到嘉庆元年吴弗四在披山岛外洋被瑞安水师击败之间,玉环厅官方档案中没有任何大型海盗骚扰事件的记载。玉环厅开设以后,为何没有在前朝兵寨的基础上恢复岛上驻防?洞头诸岛的海防史为何在这里出现了一段空白期?

“清代海防,因时因地,可以分为多个时期,每个时期防备的对象也各有不同。”刘平告诉我,康熙年间收复台湾以后,清朝统治进入所谓“盛世”时期,社会矛盾相对和缓,“东南地区的海盗一般都是零星小股,组织松散,难成气候。”在康熙宣布开海至李卫任浙江巡抚之前,这一时期的海防以追剿海盗、严防偷渡、防备海外汉人为内容。“康雍乾盛世的‘经济繁荣’使得一般百姓生活安定,不会随意下海为盗、结成匪股。”刘平说。

李卫是雍正三年新设的浙江巡抚,雍正五年又升任总督,对海防十分上心。刘平告诉我:“李卫督浙时,延续相关举措,同时奏请严防日本,加强水师巡洋会哨、缉盗缉私等职责。浙海关负责进出海口之船只人员的管理。沿海陆地有绿营水师官兵设置城寨、炮台,内陆则有八旗、绿营驻守城池与关隘,基本奠定浙江海上、海岸与内陆三道防线的格局。”但李卫并未将水师派驻到岛屿,“负责这一带海上事务的浙江水师以沿岸设寨、加强巡洋为主。”

这段海岛历史的空白,或许可以说明张坦熊开垦玉环厅的那几年正是温州东面海域一个相对安定的时间段。不过,尽管没有大股海盗进犯,岛民的生活却不可能与海盗脱离关系,《特开玉环志》里简单地概括了民盗混杂的情况,“玉环界连温台,地方辽阔,不无游民潜入私垦,渐至为匪”。

“沿海包括岛屿的居民和海盗,实际上是一种共生关系”,而“清代海盗成分复杂,以渔民、水手之人居多”,刘平谈到这一时期海盗群体特征时说。当时有穷困的渔民或商人临时起意抢劫,在大海盗长期盘踞的岛屿也有沿岸居民为了获利,与匪帮暗通款曲。

这也是张坦熊曾经面临的管理难题。玉环设厅之前,身份不明、从事非法劳作和贸易的岛民与海盗混杂生活,难分彼此。通过逐步设官设汛,将沿岸海民纳入管理,生活稳定下来的渔民、商人很少再随意加入海盗的行列,“民”和“贼”逐渐有了明确的分界线。

张坦熊难以预见几十年后这片海域的风云突变。刘平专门撰文研究过嘉庆年间的浙江海盗,当时清朝内有川楚陕等省“白莲教大起义”,迁延八九年,外部则有安南阮福映与西山政权的连年战事,安南夷盗(西山海军)突入,“外部因素带动了内部因素,浙南海盗大兴”。洞头洋面上,大海盗蔡牵在三盘附近盘踞七年之久,将周边岛屿当作自己的中转和补给站。岛民叶德吉曾率领团练乡兵和温州府标水师合力出击,对抗蔡牵的船队,家中人人上阵,长子筹办军粮,次子管驾船只,“节次获盗,沿海藉以稍稳”。

刘平指出,民间团练的出现是与政府权威的衰弱相联系的,“到了清朝中后期,甚至到了民国时期,当地依然存在海盗滋扰,村民便可能自己铸造武器、修建炮台,购买枪支弹药,建立联防组织来防卫海盗”。应对大型匪股,巡游海面的水师会组织出战。但对于日日在海上讨生活的岛民,小股海盗的骚扰多半要靠自己的力量去解决。清朝后期到民国初期,像叶家这样的民间自卫武装,在洞头鹿西岛和大门岛留下了不少痕迹。

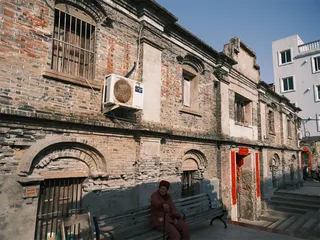

大门岛北侧的寨楼村,如今还留下一段清朝修建的老寨墙,是由岛上咸丰年间的贡生张瑞谷领着族人修建。原来寨墙大约600多米长,现在还能看见一小段,中间藏着一个寨门,如果从公路上一掠而过,恐怕会忽视这个隐蔽的入口。沿着原来寨墙的轮廓走到村庄最高处,几块天然巨石相叠,当中一块面海一侧有清晰可见的圆形坑洞,村民告诉我们,那是过去海盗炮弹打中的痕迹。

对岸鹿西岛西头的口筐村,清末古村落“溪洞立”静静地留在山顶。从山脚往上,几乎直上直下的古道要连爬十多分钟。柯旭东给我解释,过去的村民为了躲避海盗,都尽可能往高处居住。从寨门朝里看,屋舍俨然,却已荒芜一片,沿路随处可见过去岛民的生活痕迹。村庄尽头最高处用堤坝拦出一汪小小的水潭,类似今天的水库。水库又连通着堤坝另一侧一口温州特有的“琵琶井”,“井口”直径约有四五米,里面筑有台阶,人可以走下去取水。

离开时,我们在村庄中心发现一座精巧的木屋,楼板已经塌陷,窗户似有后人改造过,安了玻璃。剩下一块木头花窗仍然完整。一位年纪不大的村民在屋前廊檐收拾东西,告诉我这是她家的老房子,“90多年了”。问及为何不作修缮,她只是一个劲说“不要了,不要了”。

随着动乱的远去,人终究要向着便利的生活方式靠拢。如今村民的新房,从古村落下方延伸至码头,尽量地贴近大海。慷慨的海

官方眼中的荒弃之地,并不等同于荒凉。如果不考虑治理者的苦恼,张坦熊眼中的乱象也可以理解为一种繁华。

当时,在岛屿沿岸搭寮者众多,讨海为生的人追逐风向和鱼群往来不断,在玉环至洞头这片海域找到了生存空间。“查黄坎门……东臼、三盘等处,搭有棚厂百余,采捕鱼虾做鲓晒屁,舢板船只市卖贸易者,不下千余人”,渔船更是往来无数,“闽浙两省之人船只数百,往来错杂,春夏网鱼打鳅,秋冬捉?钩带,其初不过挟网罟微赀冀其厚利,一遇风潮吹散鱼汛,遂有不可问者。其中闽省之钓艚船为尤甚”。

清代展界之后,闽浙两省的解禁进程并不同步,直接导致大量福建渔船追随鱼汛来到江浙海域。雍正四年(1726)福建总督高其倬便发现:“查三四月间,福建泉、漳一带及福兴等处渔船并潮州一带船只趁南风向浙江、山东一带北上之际,船只最多”。同年,浙江定海总兵张溥也统计得出:“定海洋汛,有闽省渔船来浙捕鱼……共计约有一千二百余只,自四月初旬起自六月方回。”张坦熊很快发现海上的渔民所获之利不菲,渔船的关税能大大补充玉环厅的经费。

棘手的是洋面管辖问题。“玉环同知所管之洋面与玉环参将所管之洋面不同”,玉环和周边八县共享海域,本地船只多在内港停靠纳税,却在玉环洋面恣意捕鱼。武官巡视的洋面虽然包括乐清和太平的一部分,文官却收不到这片区域内港渔船的税,张坦熊反问:“(玉环)所分乐太二县三分之一洋面原无船只,税从何出?”雍正五年上报情况以后,原来八县洋面的渔船,只要进入玉环范围就要缴纳关税。虽然加重了渔民的负担,但的确支撑玉环厅度过了最艰难的一段时期。

可能是舟山渔场的光芒太盛,很少有人注意到浙江第二大渔场洞头的富饶。洞头的鱼汛分为春夏汛和冬汛,几乎一年四季都能有所斩获。据1993年的《洞头县志》记载,在上世纪50年代以前,洞头渔场春产大黄鱼,谷雨起发墨鱼,秋汛捕海蜇,立秋开始可以捕带鱼,直到次年惊蛰为止。

海蜇是洞头人叙事中的一个重要主角。清朝后期的玉环同知王步霄写过一首诗:“美利东南甲玉川,贩夫坐贾各争先。南商云集帆樯满,泊遍秋江海蜇船。”岛上五六十岁的人,多半还记得海面上漂满海蜇的画面,老码头长大的客栈老板阿天记得小时候三盘老街的面貌,“路面全部青石板铺就,一条街都是商铺,沿路好几家海蜇行”。

海蜇是洞头人叙事中的一个重要主角。清朝后期的玉环同知王步霄写过一首诗:“美利东南甲玉川,贩夫坐贾各争先。南商云集帆樯满,泊遍秋江海蜇船。”岛上五六十岁的人,多半还记得海面上漂满海蜇的画面,老码头长大的客栈老板阿天记得小时候三盘老街的面貌,“路面全部青石板铺就,一条街都是商铺,沿路好几家海蜇行”。

下了三盘大桥,穿过一片居民区,沿着老街拾级而上,如今已被改建新房的三四栋房屋原本都是海蜇行的所在。柯旭东依据唯一保留下来的“协兴行”遗址给我们描述海蜇行的经营状况,一楼摆满木桶,渔家将海蜇捞上来,放在海蜇行用明矾炮制加工,再从这里售往各地。洞头洋的海蜇个大质佳,肉质厚实,入口爽脆,尤其是元觉、三盘一带的海蜇最佳。上世纪30年代,洞头同春渔行行主叶美玉从日本购进“中南号”商轮,直接将三盘海蜇和其他水产品销往日本。到70年代,三盘海蜇加工质量甚至成为海蜇出口的检验标准。

海洋的慷慨容易纵容人的贪欲。阿天的父亲过去是船老大,渔业集体化以后,给村集体捕鱼,常常要开着大船,旁边再带一条七八米长的小木船。因为大船船舷太高,一网下去鱼重得拖不动,便只有先拖到小船再分批卸到大船上。某天夜里出海,渔获颇丰,父亲一时得意忘形,打了一网又一网,回家的路上,借着雪白的月色,只见满船鲜鱼泛出粼粼蓝光,船舷几乎要被压进水面。“他吓坏了,从那以后很久都没有打鱼。”阿天说。

根据1993年的《洞头县志》数据,直到上世纪70年代以前,洞头海蜇产量虽然每年不等,多的有9000余吨,少也有六七百吨,到1976年忽然跌落到90吨,此后再无统计。阿天家的客栈在本岛老码头旁,从房间窗户望出去,可以俯瞰三盘岛与洞头岛之间那片曾经盛产海蜇的海域。老码头正在扩建,水面上少有船只路过,浑黄的海水显得有些寂寥,洋面浮满海蜇的图景只能依靠想象了。

对于岛上的居民来说,海总是慷慨的。无论渔获、商机还是土地,都可以向大海索取。柯旭东带我们走过一条他儿时常走的老路,从洞头村的杨府爷庙往下,首先看见一座鱼行遗址,楼檐上保留着海鱼造型的滴水兽,透过坍塌的大门往里望,高大的主结构还可以辨认。过去这条荒弃的老街,沿路除了鱼行、粮站,还有打铁铺、修船厂,海上居民的生活所需可以在这条街上得到全方位的满足。如今码头已经离老街很远,面前是一片巨大的工地,听说那片新盖的住宅楼,是用来安置交通不便的岛屿上迁回的岛民的。

在大规模垦务基本完成的那两年之后,张坦熊有没有再去过洞头列岛?玉环同知究竟是如何管辖这些零星分布的岛屿的?在洞头,几乎难以找到玉环厅行政管理留下的痕迹。我们决定抽出一天,驱车前往今天已经划归台州的玉环市,看看张坦熊所建的玉环厅城究竟在怎样一个地方。

在大规模垦务基本完成的那两年之后,张坦熊有没有再去过洞头列岛?玉环同知究竟是如何管辖这些零星分布的岛屿的?在洞头,几乎难以找到玉环厅行政管理留下的痕迹。我们决定抽出一天,驱车前往今天已经划归台州的玉环市,看看张坦熊所建的玉环厅城究竟在怎样一个地方。

或许是因为地处台州边缘,与直接连通温州市区的洞头相比,玉环老城反而显得陈旧,仿佛停留在了20年前,难以看出当年厅城的中心地位。我们只能从《特开玉环志》收录的地图里,想象一座巍峨的城池曾经立于北面的山坡之上,俯瞰这片汪洋与山峦包围中的小小盆地。那座曾经存在的城池,周长961丈有余,有靖海、永清、镇远、宁涛四个城门,“其屹然巍然驾青山而临沧海者,岂独温台之屏障矣”,理应是每一个到达玉环的人最先看到的标志性建筑物。

设厅初期的大规模垦务基本结束之后,张坦熊开始考虑在玉环岛上修筑厅城。玉环虽在清初也设过行政机构,但早已荒废。最初几年张坦熊的办公条件称得上寒酸,“卑职奉委来山,惟以开田播种为先务。始则栖身布帐,继则搭盖茅棚”。随着玉环初具规模,“田畴渐广,居民云集,其文武衙门,观瞻所系”,没有一座自己的厅城实在说不过去。从雍正八年(1730)到雍正十年(1732),张坦熊的工作重心就扑在这座海岛城池之上。

张坦熊过世后,久闻其为官之名的袁枚曾作过一篇《张郎湖臬使逸事》,戏剧化地描述了玉环厅的建城始末。当时玉环的地理条件其实不适宜大兴土木,“原议本山造城内用土墙,不意观风整俗使某条议必用方石大砖”,迁界之后堤塘荒废,台风海啸不断侵扰,四面高山还造成了额外的困难,“山石粗脆,外洋石又不能运来,当事者忧心如焚”。正在张坦熊一筹莫展之际,一场台风来袭,“忽起飓风,白日天黑,大雨如注;但闻风声、水声、水声并龙吼声,如洪钟鸣,屋瓦皆飞,官民相见啼泣”,张坦熊开仓赈济百姓,前往各村庄查看灾情,忽见“洋岙陡门前开小河一道,直通大洋”,石材就此运入城中,那条河被命名为“天开河”。

听说老城的东门社区有一截玉环厅城东段城墙遗址,我们顺着地图来到一条逼仄的老街上。向街边路人、商铺小贩询问,最后一直问到居委会,才弄清这段城墙在山上新建的孔庙背后。山看起来不高,坡度极陡。新修的城墙沿线随处可见坟墓,看来厅城废弃以后,这里已经被山脚的居民当作了坟山。站在半山腰,我和同事兵分两路,我向上经烽火台往北门去找老城墙,他往下看看有没有东门的遗迹,结果一无所获。山脚下,大抵是原来东门靖海门的位置,一棵开得正欢的桃花树下面堆着碎砖烂瓦,周围已经成了小村的垃圾场。我们在那里拦下一位过路的村民询问,他不大分得清我们说的“老城墙”是什么意思,还朝我们背后的新城墙指了指,最后告诉我们,“老的都拆光了”。

几百年下来,玉环厅城饱受海风侵蚀,崩塌脱落不断。上世纪40年代,年久失修的老城墙开始拆除,筑城的石块有的被用于当地公共设施建设,有的被村民搬走自用。保留到最后的西门到70年代也彻底消失。

我们在刚改建成特色商业街的西青街,即原来西门的所在地找到了唯一一段真正的老城墙。从立整热闹的街面拐进一条宽约两米的小巷,一段20来米长的石墙明显分成上下两部分,下半截由形状不大规则的石块垒成,上半截间或可见刻有文字的墙砖,以同治十年的最多。我们蹲在小巷里面端详城墙,旁边院子里走出来一位打灰的老人,告诉我们他小时候还见过西城门,这段城墙就是唯一的真迹了,“下面那段是真宝贝,上面的是后来的皇帝修修补补的”。

有了厅城,张坦熊终于有了正式办公地点,也得以在厅城周边建起相应的配套设施。今天的玉环仍借用了一些张坦熊的城市规划,市政府大楼就是在原来的同知衙门地基上盖起来的,原来的城隍庙改成了招待所,现在的“童童幼儿园”则是张坦熊办的义学原址。经过幼儿园门口,我忽然想起一个问题,岛民的构成中似乎很少谈到读书入仕之人。海岛上的人是怎么读书的?

有了厅城,张坦熊终于有了正式办公地点,也得以在厅城周边建起相应的配套设施。今天的玉环仍借用了一些张坦熊的城市规划,市政府大楼就是在原来的同知衙门地基上盖起来的,原来的城隍庙改成了招待所,现在的“童童幼儿园”则是张坦熊办的义学原址。经过幼儿园门口,我忽然想起一个问题,岛民的构成中似乎很少谈到读书入仕之人。海岛上的人是怎么读书的?

玉环建厅之初,大多数岛民是来自周边及闽粤两省的贫苦民众,不大考虑读书的事情。虽然张坦熊设了义学,玉环却在很长一段时间里没有自己的厅学,来开垦土地的移民要求学必须每年回原籍应试,万一考中秀才也要在原籍的学宫就读。一个行政区要想正式进入王朝国家的体系,加入科举体系是重要的标志,只不过这个过程在玉环极其漫长。乾隆二十年,随着玉环“田地日辟,生齿倍繁”玉环岛民终于取得了科第名额,但仍需要涉海往返温州府学。直到嘉庆八年,浙江巡抚阮元才在玉环建学。王潞认为,这一事件标志着“玉环终于真正地走入到王朝国家的体系当中了”。

顺着这个思路,我找到一份玉环厅关于洞头税收纠纷的记录。光绪三年,三盘庄绅耆洪濬、林凤鸣、陈建章等十余人向玉环厅理民府呈上控书,要求对粮书叶周华等违背定章、勒索赋税之事予以禁止,其中林凤鸣就是一位贡生。几方调停之后,时任玉环同知杜冠英签署理民府告示,刊刻立碑,这块石碑今天还留在洞头岛岭背的太阴宫。

离开玉环前,我们依据一些零星资料来到城区东南的塘垟村。据说当时的“天开河”就是从海边一直冲到塘垟,那里还有一座张坦熊曾经题过匾的古庙。顺着导航,我们直接开进了一片废墟,不要说河道,整座村子都荡然无存,倒是那座塘垟堂还挺立在废墟之中。庙堂里黑漆漆的,一对木门上镂刻的陈十四娘娘眉目清晰,栩栩如生。庙门口的小卖部里坐着几位闲聊的老人,我问他们这座庙在这里多少年了,老人伸出两只手指,“200年了”。

“200年”,我在洞头各处年代不明的旧址也偶尔听到这个数字。它在这片海域意味着“清朝”或“很早以前”,大概指代着张坦熊开辟玉环厅,海上诸岛被逐渐纳入帝国行政管理系统的那段时间,也是现在大多数人的记忆能追溯到的最深处。

今天再从玉环到洞头,已经很难体会到张坦熊当年“渡海难于刻日”的艰险。岛民与陆地的关系被现代交通方式重塑。一条长达几十公里的灵霓大堤将洞头与温州市区连接起来,经过主岛,最远能到达半屏山尽头。从洞头到玉环,原本自雍正六年到上世纪90年代一直有轮渡相通,如今航线已经取消,必须驾车从陆上绕行100多公里。往返两地之间,很难分清桥下究竟是海水还是泥地。海堤建成之后改变了海水流向,堤坝逐年变宽,延展成广阔的滩涂。玉环岛也不再“孤悬海外”,曾经遍布旋涡的“漩门”40年前建坝填港,让玉环和楚门半岛连成了一体。

离开前,我们特地一路开到玉环南端的鲜迭村眺望洞头。站在岸边,鹿西和大门两座岛屿近在眼前,比起跟洞头本岛的距离,它们离玉环的海岸线要近得多。村庄尽头的修船码头上,我在弥漫着柴油味的空气里站了一会儿,看见岸边泊着两条渔船。根据船号判断,一条来自大门岛,一条来自福建。

(感谢复旦大学历史系刘平教授、暨南大学历史系罗诚老师,及邱国鹰、柯旭东先生的帮助。参考文献:[清]张坦熊编纂《特开玉环志》;[清]杜冠英、胥寿荣主修《玉环厅志》;谢湜《山海故人:明清浙江的海疆历史与海岛社会》;刘平《嘉庆时期的浙江海盗与政府对策》;朱波《聚岛为厅:清代海岛厅的设置及其意义》;王潞《从封禁之岛到设官设汛——雍正年间政府对浙江玉环的管理》;邓琳《文人安邦:管窥张坦熊与玉环地方展复构建》;柯旭东《洞头遗风调查初探》;王邦敏《洞头三盘近代海蜇行的历史和现状》;陈辰立《明清传统时代大东海渔业活动对岛屿的利用》;1993年版《洞头县志》) 海岛玉环厅洞头岛