古海图,中心、边缘与“海洋空间表现”

作者:薛芃 三联生活周刊:为什么明代出现了中国古代海图的绘制高峰?

三联生活周刊:为什么明代出现了中国古代海图的绘制高峰?

孙靖国:首先要明确一点,怎么界定“海图”这个概念,因为包括的内容太广泛了,所以我现在也会广泛地称之为“海洋空间表现”。简单来讲,中国古代海图,按照绘制目的、使用场景和表现内容,主要可以分为海域图、沿海图、海防图、航海图这几大类。

比如,清代陈伦炯《海国闻见录》这部书里面有一幅《沿海全图》,从今天的辽宁一直到广西的钦州,它总体表现的是沿海一带的综合情况,这就属于沿海图,这幅图影响非常大,据我看到的就有几十种后世摹绘版本。而海防图则是针对较大规模的军事威胁而绘制,其中最重要、最典型的就是明代嘉靖朝郑若曾《筹海图编》中的《沿海山沙图》,是为应对当时严重的倭患,针对整个沿海的军事形势,敌人会从哪里来,我方在哪儿布防、怎么防,这些问题都会在地图中显示出来。当然无论是海防图还是沿海图,抑或是大的海域图,都可用作航海示意图,这些地图大多是长卷,它要呈现给读者海上航行的视角。而我们狭义上讲的航海图,应该是有航线或者用参照物形成航线的,但很多海图中,航线只是示意性的,不具备在真正的航海过程中的指导价值。

中国海图绘制历史悠久,唐、宋、元的文献中都提到了绘制海图的事迹,但这些海图都没有保存下来。明代距离今天较近,保存下来的资料更多。同时,明代郑和七下西洋等航海活动,朝廷上下对漕粮海运的讨论,都推动了海图的绘制。来自海上的倭寇的侵扰和威胁,也促使诸多有志之士绘制海图,来加强沿海地区的防御,更好地对海疆进行治理。

三联生活周刊:由于绘制者与用途不同,同一时期的舆图(地图古称)也往往会出现地理信息差异。在明代的海图中,有没有相对重要,或是使用率较高的舆图版本?

三联生活周刊:由于绘制者与用途不同,同一时期的舆图(地图古称)也往往会出现地理信息差异。在明代的海图中,有没有相对重要,或是使用率较高的舆图版本?

孙靖国:明代最重要的航海图,当数收录于茅元仪《武备志》中的《自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图》,学术界一般认为这幅地图的绘制与宣德五年(1430)郑和第七次下西洋的航行相关,所以简称它为《郑和航海图》。

《郑和航海图》原为长卷,后收入《武备志》后,为符合书籍格式,才改为图册。该图描绘了郑和航行的航路,以及沿途的海岸、岛礁、港湾、河口、城邑等内容。《郑和航海图》以“针路”(指使用罗盘针校正的海上航路)为主要表现内容和组织形式,采用参照物来确定航行位置与方向。为航海方便,采取了灵活的方向处理,这幅地图并未采用上北下南方位,甚至没有采用固定的方位体系,而是根据船队航行的方向,自右向左展开,同时出于定位需要,保持陆地在上的方位,使得大陆海岸被变形伸直成为大体平直的一道参照线。这样随着航路所经地区的不同,方向发生了很大的转变。这样对方位的灵活处理,正是出于航海时使用的方便,也凸显了中国传统舆图实用性的绘制原则。

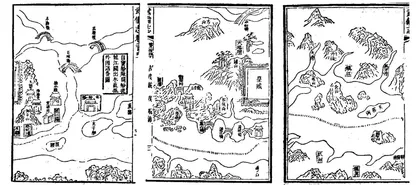

在海防图方面,就是前面提到过的,嘉靖时期主持抗倭战事的胡宗宪委派手下幕僚郑若曾等人编绘了海防军事图籍《筹海图编》,其中的《沿海山沙图》采用册页形式,以海岸线为中心线,将中国海岸线画成“一”字形,海总在上方,大陆总在下方,表现沿海地区的山川、岛屿、地形和城堡、烽燧等。

郑若曾的地图影响很大,除了他的《筹海图编》翻刻版本众多之外,还有很多地图是以它为蓝本进行摹绘、改绘为长卷或者屏风,如中国第一历史档案馆收藏的《乾坤一统海防全图》。古代地图是如何绘制出来的?

三联生活周刊:古代绘制地图主要采用什么样的方法?如何确保地理信息的准确性?

孙靖国:中国古代受“天圆地方”观念的影响,把地表看作一个平面,所以没有形成绝对的投影坐标系。但在长期地理实践和国土管理过程中,积累了大量的资料和数据,中国古人摸索出利用地理景物相对位置关系建立相对坐标系,进而绘制地图的方法。举个例子,如果我们知道北京、天津、廊坊、高碑店、涿州这几个地方彼此的方位和距离,就可以像拼图一样拼出一幅相对准确的地图。唐代李吉甫的《元和郡县图志》中,就详细地记载了各地的“四至八到”数据,也就是一个地点到八个方向的相邻地点的路程数字,这个传统被后世的地理志所继承。北宋的沈括在《梦溪笔谈》中,也谈到了可以利用保存下来二十四至的“鸟飞之数”(也就是水平直线距离)来重新绘制已经亡佚的地图。中国古人在海域航行过程中,会认识到洋流、季风、水深等海洋知识,也会对沿途的岛礁、海岸逐渐熟悉,这些知识都是指导航行的基础。

去年,我的团队做了一个工作,利用GIS和Python的批处理计算,对古地图的方位进行了测算。首先,我们选择了一个区域(今天山西西北部,明清的大同左卫道),选出几幅描绘这个区域的城堡的明清地图,算出图上每两个城堡之间的方位角,然后算出今天这些城堡之间的实际方位角。我们对这些方位角进行对比,最后发现符合度非常高。这说明中国古人对自己国土的地理情况有着精准的了解。

三联生活周刊:绘制海洋地图和绘制陆地地图相比,各自的难点是什么?

孙靖国:海图的绘制和使用与陆地地图有不同之处。前面我们说过,陆地地图主要依靠控制点之间的相对位置关系;由于海上一望无际,缺乏参照物,所以距离测算非常困难,一般会使用时间作为计量航程的单位,比如“更”,一般以一昼夜为十更,一更的航程约50~60里。海上的航行,受季风、洋流的影响更大,更要利用这些自然条件,所以会根据洋流、季风航行一段时间后,校正方向,使用的工具是罗盘针,所以海上的航路也叫“针路”。航行所使用的手册的名称也与航海息息相关,独具特色,比如“顺风相送”“海道针经”等等。

由于海上不像陆地上可以作为地标的参照物那么多,所以对可以作为地标的岛屿和海岸上的山峰、塔楼等非常重视。渔民、水手、海商使用的航海图,往往是绘出这些地标的侧面形态,这是因为在海上航行时,只能看到这些景观的侧面。

尤其是岛屿,对于航行辨认方向和位置、避风、补给淡水具有非常重要的意义,在水手使用的手册中,是重要的描绘对象。而中国古地图上的岛屿,大多画成山峦的形象(堆积而成的沙洲除外),这更说明是实际航海观测的结果和需要。把岛画成山的样子,是因为航海时,在海面上看岛就是一座山,如果画成我们今天熟悉的俯瞰平面轮廓,对水手来说,是无法判断自己与岛屿的实际位置关系的,也很难在实际航海中直观地观测与校正。水手实际使用的地图往往画得很稚拙有趣,甚至有错别字,但却是在航海中真正应用的。

1956年春,历史地理学家章巽在上海旧书堆中买到一套古代抄本地图。图册的绘制手法比较简单,主要是用线条勾勒海岸、山脉与岛礁的轮廓,用文字标注地名与有关水文、针位和航路的内容,注记的文字相当口语化,很多地名是用谐音字来代替,而且多有白字错字,如辽东的“旅顺口”读成“里顺口”,写为“黑顺口”;山东的“芝罘岛”写作“子午岛”。这套航海图很有可能是清代从事渔业、航运与海上贸易的普通百姓日常使用的。清朝人黄叔璥说“舟子各洋皆有秘本”,我们可以推测,这就是水手所使用的航海图。比如,章巽《古航海图》第七幅就是这样一幅地图,画的是山东半岛登州以北的庙岛群岛的海路,标出了航线的轨迹。这幅地图中有很多明代地名与语言习惯,学者推测此图是由明代的底本传抄而来。

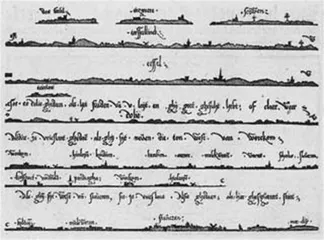

这种基于航行实际视角的地图,在其他地区也有,比如欧洲就有一种叫作“侧面图”(profile)的地图,也是画出海岸上景物的侧面,帮助水手确定航线。1558年尼德兰制图室科内利斯·安东尼松的《东方海洋地图》中有一幅侧面图,其视角与章巽《古航海图》是一致的。

这种基于航行实际视角的地图,在其他地区也有,比如欧洲就有一种叫作“侧面图”(profile)的地图,也是画出海岸上景物的侧面,帮助水手确定航线。1558年尼德兰制图室科内利斯·安东尼松的《东方海洋地图》中有一幅侧面图,其视角与章巽《古航海图》是一致的。

三联生活周刊:官方与民间对海洋的观念和态度是否会有所冲突?如果有,会体现在不同版本的地图上吗?

孙靖国:我不太认为地图一定有彼此排斥冲突的门类、派别,一幅图的绘制,其绘制目的、资料来源可能都是多重的,也完全可能满足不同群体的需要。当然,不同的人在使用需求上肯定有所区别,有所侧重。

总体来说,作为航海实际使用的地图,渔民、水手用的可能就是前面谈到的《章巽古航海图》那类利用描绘参照物的侧面形态来确定航向航程的“山形水势地图”,因为他们关心的是航行顺利,不出危险,所以能满足自己使用就好,自己看得懂就好。而作为官员,考虑得更多的则是如何统筹管辖地区,甚至更大区域的海域。比如前面提到过的陈伦炯,他是福建同安人,一生都在做沿海各地的武官,切实地感受到了解沿海形势的重要性,他在《海国闻见录》的序言中提到“老于操舟者,仅知针盘风信,叩以形势则茫然”,也就是说,资深的水手,只知道航海,对于整体地理情况茫然不知。作为做到浙江提督官职的陈伦炯,肯定不会止步于此。他编绘这部图籍,目的是“使任海疆者知防御搜捕之扼塞,经商者知备风潮、警寇掠”。不只是自己航海使用,而且希望对整个海疆的管理起到作用,所以会比较详细地画出沿海全图。

三联生活周刊:从全球范围来看,明代海防加强、海上贸易发达之时,也正处于整个世界的“大航海时代”,如何通过地图看待这一时期中国与全球的关系?

三联生活周刊:从全球范围来看,明代海防加强、海上贸易发达之时,也正处于整个世界的“大航海时代”,如何通过地图看待这一时期中国与全球的关系?

孙靖国:地图是人类地理知识交流的重要工具,通过地图,我们能看出不同地区地理知识交流的痕迹。明代是中外地理知识交流的重要时期,明代洪武时期绘制的《大明混一图》上就画出了非洲和欧洲,这是元代中西地理知识交流的成果。明代后期,西方传教士带来大航海时代的世界地理知识,并根据中国绘制得比较精确的全国总图进行测算,将其转化为投影法的经纬度坐标,绘制在用近代测绘方法绘制的世界地图上。大航海时代带来的世界地理知识,被一些中国士人所了解,也绘制出一些世界地图。这些都促进了中外地理知识的传播与交流。

三联生活周刊:地图的中心与边缘始终是一个有意思的话题。纵观全球的古地图,在文艺复兴之前,独立的欧洲地图或是以欧洲为中心的地图并不算多,而随着文艺复兴的发展,以欧洲为中心的版图逐渐形成。我们该如何从地图的演变上来理解全球历史的进程?

孙靖国:古代西方的经济文化主要是围绕地中海进行的,所以地中海是西方世界的中心,中世纪的“T-O”地图也是以三大洲环绕的地中海为中心。

关于地图中心问题,有这样一个故事:利玛窦在中国绘制的世界地图《坤舆万国全图》,其蓝本是16世纪尼德兰地图学家亚伯拉罕·奥特柳斯绘制的《寰宇概观》中的世界地图,是以欧洲和大西洋为中心,中国所在的东亚被放置在边缘。这样的地图不容易被中国知识阶层所接受。为了更好地传教,利玛窦重新绘制,把中国放在世界地图的中心位置。对此,他在自己的《利玛窦中国札记》中进行了批评,认为这是因为中国人不懂地球是圆的,存在夜郎自大心理。现在已经有学者指出:既然地球是圆的,那么,并不存在固定的中心,何况人类本身就习惯把自己熟悉和重视的地方加以强调,这是一种普遍现象和共同的心理。

在《坤舆万国全图》之后,随着近代的投影经纬法在中国的传播,绘制了一批世界地图,有些地图有来华传教士的参与,有些则是中国人自己绘制的,其中多以穿过京师(北京)的经线为0度经线。在理论上,任何一条经线都可以作为本初子午线,所以在当时,不同地区或者不同的人都按自己的习惯确定本初子午线,在西方,长期以来,以穿过福岛(今加那利群岛)的经线居多,但很多国家同时也以穿过本国某地的经线作为本初子午线,以首都为多,中国也是这种情况。直到1884年在美国华盛顿举行的国际本初子午线会议,最终确定了以穿过英国伦敦格林尼治天文台的经线作为本初子午线。所以,以本国本地区为中心,并不只是中国人自己的做法。

三联生活后周刊:关于欧洲乃至世界地图发展的历程,这个问题既庞大又复杂。去年,你参与翻译了《地图学史》中译本项目,这是目前国际上最全面最权威的地图学史论著。从地图学来考察全球历史,与其他视角或方法相比,有哪些特殊的意义?

孙靖国:地图不仅是一种特殊的文献史料,还是一种思维方式和思维工具。地图作为图像,具有具象性和现场感,它的绘制有追求精细和科学的一面,但也渗透着绘制者的情感和诉求,绘制者希望能够通过地图打动阅读者。

从全球历史角度来看,地图的发展能够看出人类对所生活的地理空间认识的深化和扩展,能够看出人类如何认识并重组、再现地理空间。地图是理解世界的核心方法之一,我们能清晰地看到人类地理知识的交流与融合是如何推动地图绘制进步的,也能真切地感受到不同群体对地理知识的了解和需求。《地图学史》是世界范围内几十位最为优秀的地图史家积30年之功的成果,范围涉及欧洲、亚洲、大洋洲、非洲、美洲、北极圈等广大地区,探讨的问题已经超越了地图本身。

资讯 |

中国古地图数量众多,国内外很多家单位都有收藏。中国收藏古地图比较丰富的机构有:1.中国第一历史档案馆,是目前中国古地图最重要的收藏单位,主要收藏原清内务府造办处舆图房的舆图、军机处奏折录副地图;2.中国国家图书馆,根据该馆1997年编写的《舆图要录》,著录了6827种中外古旧地图;3.台北故宫博物院,收藏相当数量的原清内阁大库明清旧本舆图。另外,辽宁省大连图书馆、北京大学图书馆、中国科学院图书馆也收藏有较多的古地图。海外各国也有许多图书馆、档案馆以及私人收藏,以美国国会图书馆(Library of Congress)、英国国家图书馆(The British Library)、德国普鲁士文化遗产图书馆(StaatsbibliothekPreussischerKulturbesitz)、法国国家图书馆(BibliothèqueNationalede France)、日本京都大学图书馆等为代表。 地图航海