从草本到稿本

作者:卜键 《永乐大典》问世后,有两位帝王堪称该书大功臣:一是明代的嘉靖皇帝,下决心组织人员誊录了一个副本,珍藏于宫外的皇史宬,使之历经战得以乱流传下来;二是清代的乾隆皇帝,下旨调集翰林官员从中辑书,由减法转为加法,也由被动收藏变为积极利用,使得很多珍稀佚书重新面世。

《永乐大典》问世后,有两位帝王堪称该书大功臣:一是明代的嘉靖皇帝,下决心组织人员誊录了一个副本,珍藏于宫外的皇史宬,使之历经战得以乱流传下来;二是清代的乾隆皇帝,下旨调集翰林官员从中辑书,由减法转为加法,也由被动收藏变为积极利用,使得很多珍稀佚书重新面世。

眼下流行“逆行”一词,由《永乐大典》中勾稽片段,再拼接成整本,也堪称一次规模壮观的学术逆行。

三十八年二月末,乾隆帝以从大典辑书为题,赋诗一首,并在小序中写道:“翰林院署庋有《永乐大典》一书,盖自皇史宬移贮者,初不知其名也。比以搜访遗籍,安徽学政朱筠以校录是书为请,廷议允行,奏既上,敕取首函以进,见其采掇蒐罗极为浩博,且中多有世不经见之书,虽原册亡什之一,固不足为全体累也。……因命内廷大学士等为总裁,抡选翰林官三十人分司校勘,先为发凡起例,俾识所从事:芜者芟之,庞者厘之,散者裒之,完善者存之,已流传者弗再登言,二氏者在所摈,取精择醇,依经史子集为部次。”记述此事之原委,以及自己对辑佚的大思路。在诗句夹注中,他还说永乐帝编纂大典的动机是因得位不正,唯恐他人讥议,召集数千人编书,“欲藉以疲其力而箝其口”;说宋太宗兴办《太平御览》等三大书,也因“身有惭德”;只有自己出于爱书和知书,“我惟爱古命重编”,为后世留下一部校勘精良的灏瀚巨著。

大典辑书的确是一次重编,乾隆帝诗序中所说的“发凡起例”,其实大而化之,仅讲了几条纂修原则。而辑佚馆臣的操作流程,则是严密和具体的,略为:

初选要书——签佚书单——誊录——粘连草本——形成初稿本——二次修改稿本——誊录正本

如果说多数环节的责任人很清楚,而由谁来粘连草本,就显得有些模糊。现今对大典辑佚做了精细研究的专著,如张升《永乐大典流传与辑佚研究》,将之归为纂修官应办之事,认为“誊录好的佚文,由辑佚《大典》纂修官粘连成册,进行校勘整理,并拟写提要。这粘连成册的,即为辑佚初稿本”,干脆去掉了草本的环节;而史广超《永乐大典辑佚述稿》专设“裒辑草本”一节,则称“誊录官将佚文逐条抄出,并粘连草本。这是四库辑佚的第一个完整成果,也是纂修官后续工作的底本”。他的叙述有些混乱,接下来有“当日纂修官所纂草本”云云,又转回纂修官那里了。

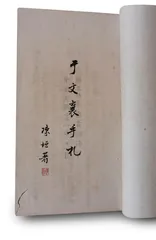

大型图书的编纂,必须有明确分工和清晰流畅的程序。草本一说,出自总裁于敏中的手札,“俟草本粘□成帙,即可辨其适用与否,以定去留”,视为很重要的一环。而由谁来粘连草本?不管是纂修官还是誊录,应都很难操作。他们都是以书册分工,专管一段,签出的佚文分处各韵部,有些会相对集中,更多的则可能跨度极大,散在几个或更多人所分书册中,怎么粘连?由谁粘连?

不要忘了四库馆职中还有“翰林院收掌官”的名目,设置竟达20人之多,当不会只管收收发发。窃以为比较可行的做法,应是誊录按照分配的卷册先后抄出,交与收掌官,由他们与签佚书单核对,同时粘结成册。有了草本,提调官便会根据各位纂修官的治学方向,分发到人,再由责任人查阅文献,斟酌先后次序,重新排列组合,形成一个稿本。此举最能检验纂修官的学问功底,当然也包括责任心,要整体把握全书架构、卷数、存佚情况、佚文之逻辑关系,力求恢复原貌。有些古本尚能找到相近著作,有的系注疏儒家经典,还能有所依据,也有的乃一空依傍,困难就要大很多。史广超节引了国家图书馆所存大典草本《朱申句解》,每条皆标注书名和签出纂修官姓氏,然后才是正文,最后一行写在大典之卷次页码。另有草本《彭氏纂图注义》《春秋会义》二种,体例大致相同。应是二次分配的任务。

各位纂修素养与资质不同,下大工夫死工夫的固有之,潦草对付的也不少,甚至有设法注水者。张升曾举清孔继涵家抄本《日涉园集》为例,其卷二末页有一段话:

是集乃乙未先君为同年友刘湄岸淮所编,欲分五卷,未定,钞此副本。而刘欲以卷多炫功,遂以五卷为九卷,盖即共成十卷也。

孔继涵,为孔府第六十七代衍圣公孔毓圻之孙,辛卯科二甲进士,未能进入庶常馆,分配到户部任职,一生著述宏富,精研“三礼”,后兼《日下旧闻考》纂修官。此段文字,应是继涵之子所记,称乃父与己丑科的刘湄是同年友,二人都是山东人,也可能为乡试同年。他说父亲在乾隆四十年协助刘湄编了《日涉园集》,本来分成五卷,刘湄为了邀功,将五卷改为九卷,形成了一个十卷本。而这些话,又只能是继涵闲谈时告诉儿子的。

这段话也揭示了当时士林之心态趋向:朝廷开修《四库全书》,在馆者固然欣喜,那些未被选中的年轻学者则极为艳羡,通过各种方式借阅和抄录大典等秘书,如孔继涵,就以帮着在馆的友人刘湄编书,乘机抄录副本。《日涉园集》为北宋文人李彭的诗集,《四库全书总目·别集类八》载其提要,写道:“其集《书录解题》作十卷,世久无传。今检《永乐大典》所载彭诗颇多,钞撮编次,共得七百二十余首,诸体咸备。谨校订讹谬,仍厘为十卷,以还其旧。”可知从各类书目、杂著中寻找一些依据,亦纂修官辑书的常规做法,刘湄并非凭空多分卷。可若说他截短续长,有意拉抻,至少孔继涵是这么认为的。

这段话也揭示了当时士林之心态趋向:朝廷开修《四库全书》,在馆者固然欣喜,那些未被选中的年轻学者则极为艳羡,通过各种方式借阅和抄录大典等秘书,如孔继涵,就以帮着在馆的友人刘湄编书,乘机抄录副本。《日涉园集》为北宋文人李彭的诗集,《四库全书总目·别集类八》载其提要,写道:“其集《书录解题》作十卷,世久无传。今检《永乐大典》所载彭诗颇多,钞撮编次,共得七百二十余首,诸体咸备。谨校订讹谬,仍厘为十卷,以还其旧。”可知从各类书目、杂著中寻找一些依据,亦纂修官辑书的常规做法,刘湄并非凭空多分卷。可若说他截短续长,有意拉抻,至少孔继涵是这么认为的。

孔继涵是一个爱书人,一个学者和藏书家,而出身于衍圣公府,又使他家境优裕,属于黄宗羲所说的喜欢书且有钱者。朝廷兴修四库,也为藏书家提供了千载难逢的良机。任职户部的继涵虽未能入馆辑书,却与不少纂修官过从密切,对珍稀古籍的大典稿本借抄录副。他所熟悉的可不光一个刘湄,还从邵晋涵那里过录《旧五代史》,从杨昌霖处过录《春秋会义》,从钱坫处过录《春秋繁露》,从周兴岱处过录《吕忠穆公年谱》,如此等等。戴震与孔继涵既为好友又是儿女亲家,自会多方提供方便,所辑大典本全都交他誊抄副本。那也是中国学术史上的一段佳话,数年后戴震遽然辞世,继涵搜罗其文稿15种,亲自校勘,以《戴氏遗书》之名印行。其是大学者戴震著作的首次全面刊刻,既以纪念挚交,也为后世保存了一宗极珍贵的学术财富。《算经十书》也由继涵一力推出,包括《周髀算经》《九章算术》等10部,曾为唐代国子监算学馆教材,至明代多已散佚,其中的《海岛算经》《五经算经》即为戴震所辑。在该书序言中,孔继涵再一次提到戴震的学术贡献。 四库全书