脑波音乐:听听大脑的旋律

作者:肖楚舟 想象你的大脑是一台不知停歇的留声机,思绪是唱片上的纹理。唱针划过,读取你的想法与情绪,喇叭里流出变幻莫测的乐曲。沉闷的鼓点,几个循环小节,一段激扬的快板,它们意味着什么?是大脑在放空,凝神,或者犹疑?是你的脑波决定了乐曲的走向,还是乐曲在牵动脑波的起伏?

想象你的大脑是一台不知停歇的留声机,思绪是唱片上的纹理。唱针划过,读取你的想法与情绪,喇叭里流出变幻莫测的乐曲。沉闷的鼓点,几个循环小节,一段激扬的快板,它们意味着什么?是大脑在放空,凝神,或者犹疑?是你的脑波决定了乐曲的走向,还是乐曲在牵动脑波的起伏?

第一次听到吴丹制作的脑波音乐,这些问题在我脑中挥之不去。在咖啡馆嘈杂的背景音乐中,脑波敲出的不规则曲调异常鲜明,音符像跃出水面的鱼一样跳进耳膜。那是一种背离日常音乐规律的曲调,旋律总向意想不到的方向发展,勾着人竖起耳朵。吴丹告诉我,这是一位实验对象睡眠状态下的脑波。我心里想,那他肯定在做一个奇异的梦。

吴丹是北京交通大学计算机与信息技术学院的副教授,硕博阶段加入电子科学技术大学教授、脑信息科学专家尧德中教授的团队研究脑波音乐技术,主要研究如何找到合理的算法,将人耳听不见的脑电波转换成可听的音乐。近20年研究过去,吴丹觉得,大脑与音乐的互动机制里还有很多未知的部分。

大脑与音乐的关系是神经科学家和心理学家长期关注的话题。一个方向是由外向内,研究大脑对音乐的反应,比如绘制“音乐大脑”地图,明确究竟哪些脑区参与音乐欣赏活动。另一个方向是由内向外,通过脑电信号(Electroencephalogram,简称EEG)的“可听化”处理,探究大脑自身的音乐性以及其中的科学含义,“脑波音乐”就属于这一类。

“尽管科学家利用信号处理和计算机等领域的各种算法,发现了一些大脑特定状态的参数或者模式,但直到现在仍然无法真正解密复杂的大脑活动。”吴丹解释道,“脑电信号是人脑神经元活动的综合表现,而音乐又是人脑智力活动的产物。我们已经知道人脑在聆听音乐时会发生显著变化,也想知道大脑的频率是否有音乐性,以及这两者之间有没有相关性。”

大脑无时无刻不在发出电波信号,我们却从没有真正“听见”过自己的大脑。这是因为脑电波是一种非常微弱的低频电磁信号,研究者重点关注的频率在0~30赫兹之间,跟人耳能听见的区间相去甚远,脑波需要在时间和空间上经过多级放大才能被观察和记录。

如何让大脑的声音传入耳膜?这首先是个数学问题。最简单的办法是直接把脑波频率翻倍,即倍频,但吴丹告诉我,倍频后的脑电波“类似收音机发出的杂音,很难称之为音乐”。进阶一点的做法,是将脑波的波长和频率等信息与音乐中的乐音(如do、re、mi等)直接对应,这样制作出来的声音有基本的乐音属性。

吴丹提出的方法,是利用脑波和音乐共有的特质“标度性质”(Power Law)制定一种编码策略。“标度性质”是几乎统率整个自然界的非线性动力学规律,指两个相关量之间存在特定的指数关系。自然界中的河水涨落、地震波都满足标度性质,人脑在听到音乐时,听觉神经元的放电频率和放电间隔,以及人脑产生的电波频率也都符合这一规律。

吴丹提出的方法,是利用脑波和音乐共有的特质“标度性质”(Power Law)制定一种编码策略。“标度性质”是几乎统率整个自然界的非线性动力学规律,指两个相关量之间存在特定的指数关系。自然界中的河水涨落、地震波都满足标度性质,人脑在听到音乐时,听觉神经元的放电频率和放电间隔,以及人脑产生的电波频率也都符合这一规律。

音乐是人脑的产物,它的波动也存在类似的规律。德国物理学家费希纳(Fechner)发现,但凡人脑感觉悦耳的音乐,其音高和频率、音强和声压的关系都遵从一种指数关系,即声音要达到一定的变化幅度才能引起人心理上的触动,这是物理心理学的一个重要结论。此外,作为人类信息交流信号的音乐还符合语言学中的“齐夫定律”(Zipf ’s Law),如果把乐音的不同音高、音长、音强的音符视为“词语”,那么可以看到在各种不同类型或风格的音乐中,这些元素之间也存在指数关系。

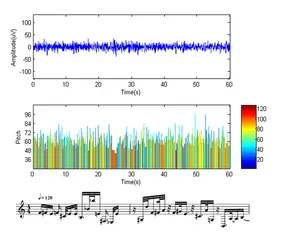

总而言之,“音乐之所以能取悦于人,原因在于人体与音乐受同样的自然规律支配”,这就是脑波和音乐能够相互对应的数学基础。利用脑电信号和音乐都符合分型标度性质的规律,吴丹建立了一套映射规则,把脑电信号里的振幅、周期和平均功率等特征,与音乐的音高、音长和音强一一对应,将脑波翻译成包含基本音乐要素的MIDI文件,再利用计算机自动作曲,制作成听感更丰富的乐段。

具体来说,乐曲里的音高是由乐器的振荡频率决定的,二者符合固定的数学公式,把大脑看作乐器,把脑波振幅看作乐器震荡的频率,用同样的公式代入,就可以得出对应的音高。在这种计算法则下,剧烈的大脑活动会生成音高较低的音符,恰好符合此时大脑神经元一致性不高、脑波振幅低的情况,反之亦然。类似地,脑电数据的周期与音长对应,而脑电波的功率大小和音强对应。大脑活动强烈时,脑电波变化频率快、功率大,对应的乐曲节奏快、音量大,刚好也符合人们对剧烈活动的听觉想象。

这只是脑波音乐转换方式中的一种。脑波的各种转译方式之间并无高低之分,主要是在可听性和还原性之间取一个恰当的平衡。随着算法和自动作曲方法的丰富,科学家们可以自行在脑波和声波之间建立各式各样的映射关系,还可以加入大脑的功能磁共振信息(fMRI),把人脑的情绪波动叠入其中。

吴丹给我演示了人在不同睡眠阶段的三种脑波音乐:快速眼动睡眠中产生的音乐充满跳跃感,非快速眼动睡眠状态下的旋律明显平缓得多,而在进入慢波睡眠后,音域范围明显缩小、速度放缓,一听就知道,大脑在这时进入了深层休息。

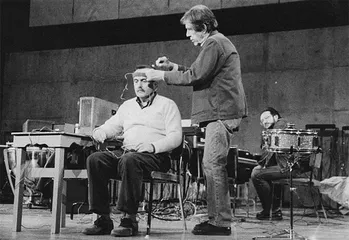

1965年的一场音乐会上,美国实验音乐作曲家阿尔文·路西尔(Alvin Lucier)静静端坐在舞台中央,头戴一顶奇怪的电极帽,身侧摆满高高低低的打击乐器,活像电影里的科学怪人。观众落座,他轻轻闭上双眼,仿佛在一支无人的乐队面前举起指挥棒,露出沉浸思考的表情。忽然间,音响发出雷鸣般的低音,声波震动了舞台上的金属乐器,演奏开始了。

1965年的一场音乐会上,美国实验音乐作曲家阿尔文·路西尔(Alvin Lucier)静静端坐在舞台中央,头戴一顶奇怪的电极帽,身侧摆满高高低低的打击乐器,活像电影里的科学怪人。观众落座,他轻轻闭上双眼,仿佛在一支无人的乐队面前举起指挥棒,露出沉浸思考的表情。忽然间,音响发出雷鸣般的低音,声波震动了舞台上的金属乐器,演奏开始了。

这场演出名叫“独奏音乐会”(Music for Solo Performer),通常被认为是首个直接使用脑电波合成声音的艺术作品。作为生理反馈音乐的早期实践者,路西尔使用的方法非常原始:连在头顶的电极实时收集他的阿尔法脑电波(频率在9~15赫兹之间),发送到放大器上,然后使用滤波器过滤杂音,再由助手传送到连接在各种乐器上的扬声器里面,用这些巨大低沉的声波奏出一首金属打击乐。

在路西尔之后,脑波成为音乐家们新的灵感来源,脑波音乐的风格也随着算法和设备的演进不断翻新。如果说脑科学家对脑波的翻译只是一种脑电记录方式,那么作曲家基于脑波的再创作,就是在科学数据中寻找艺术的可能性。

斯坦福大学音乐系教授、大提琴家克里斯·沙弗(Chris Chafe)乐于搜集各类自然界中的数据信号,并用计算机算法对它们进行“可听化”(sonification)处理。2013年,他和脑神经科学家约瑟夫·帕维奇(Josef Parvizi)开始合作开发一种用于反馈癫痫病人脑电波的设备“大脑听诊器”(Brain Stethoscope),克里斯负责将设备收集的电波信号转换成音乐。

斯坦福大学音乐系教授、大提琴家克里斯·沙弗(Chris Chafe)乐于搜集各类自然界中的数据信号,并用计算机算法对它们进行“可听化”(sonification)处理。2013年,他和脑神经科学家约瑟夫·帕维奇(Josef Parvizi)开始合作开发一种用于反馈癫痫病人脑电波的设备“大脑听诊器”(Brain Stethoscope),克里斯负责将设备收集的电波信号转换成音乐。

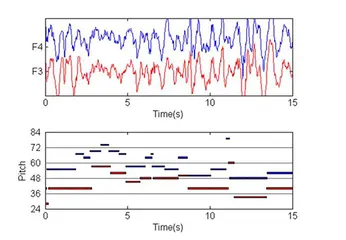

在采访中,克里斯向我介绍了过去他制作过的“可听化”项目,其中大脑发出的声音具有格外奇妙的质地。他用两个关键词形容脑波信号的特殊之处:节奏(rhythm)和纹理(texture)。“节奏对我来说是音乐中最重要的一个部分,我从未听过这样的节奏,变化急剧又随机。其次是纹理,脑波的质感就像许多个音乐家在合奏,有时它们发出的声音完全同步,有时各自在独立的方向上运动,这时仿佛有各种完全不相干的音乐类型同时向你袭来,有时又只有一个声音旁逸斜出,形成它的独奏。”

吴丹说,脑科学家给音乐家提供的脑波数据不是一条单声道音轨。克里斯和约瑟夫的实验中使用的是癫痫病临床治疗的深度电极,针头直接插入大脑内部,能同时获得100多个不同的声道。而吴丹在自己的实验中,也需要使用多个电极收集不同脑区的信号,大脑在同一时刻发出的信号相当于一支没有指挥的交响乐团。

四川音乐学院作曲系副教授杨华曾和吴丹合作处理脑波音乐。她第一次收到吴丹用脑波信号转换的MIDI文件时,觉得在音乐性和表现力上不大行。她通过音乐分析,把占主要地位的音高和节奏标注出来,再对它们进行强化和凸显。这个过程类似破译密码,需要多次尝试才能找到最适合的解法,“比如有的采用和声分析的方式,有的从音级集合的角度分析,有的适合从节奏紧张度角度,有的可能从音高上用十二音的方式去看更合理”。

下一步是为大脑的乐谱配上乐器。在杨华的工作中,为不同音区、节奏的脑波寻找合适的配器表达是最繁重的工作。独奏、室内乐、交响乐,偏古典的管弦乐、民族乐器,或者偏现代的电子乐,每一颗大脑都有它最适合的音乐风格。一位癫痫病人的脑波让杨华印象深刻。“那仿佛是一个人类作曲家的作品。作曲家写作音乐的时候,是考虑呼吸性和句法的,癫痫病人的脑波就有这样的周期性结构特征。”这段脑波被她划分成一个个单元,根据节奏和音高的关系,分别配上颤音琴、钢片琴、长笛、弦乐和一些电子音色,制作成一段迷幻的混合音色音乐。

同样处理过癫痫病人脑波的克里斯选择使用人声来体现大脑的异动,“因为脑波是人体发出的信号,我认为也应该用一种人类身体产生的声音来表现”。克里斯珍视这种内在音乐带来的“共鸣”(empathy),他告诉我,谱写脑波让他获得了完全地理解他人感受的机会,“病痛是完全个人化的体验,谁也无法用语言描述他正在经历什么,但声音可以告诉你,此刻一个人脑中发生的一切”。

克里斯把音乐家处理脑波的过程比喻为摄影中的显影,“就像在暗房里洗照片,底片携带的信息不会更改,区别只是我们选择强调哪些信息,加强某些部分的对比度,让它们能够更为明确地凸显出来”。在克里斯的实验视频最后,你能听到这段音乐——悠长的颤音和密集的呼啸相互映衬,紧张、神秘与亢奋感扑面而来,如果非要形容,那有点像原始部落的住民在月光下呼唤灵魂。

2001年,路西尔在采访中回忆起当年的脑波音乐会。他当时正被创作枯竭的焦虑困扰,上台前一天他问制作人员需要创作一首多长的曲子,对方告诉他“40分钟”。那天晚上他躺在床上辗转反侧,“我是个作曲家,得为这40分钟构思出某种结构。接下来我明白了,我不必制造结构,脑波是一种自然现象,我要做的就是让它自由流淌”。

随着脑电波采集技术的进步,脑波设备的外观越来越轻巧好看,更加适用于现场演出。韩国艺术家朴丽莎(Lisa Park)做过一场名为“Eunoia”的表演,这个词语的意思是“美好的思绪”。她头戴一只类似小型麦克风的装置,身穿白裙端坐在几只金属水盆中间。室内的音乐随着她的大脑活动变换,乐声又在水盆中激起涟漪,将艺术家神秘莫测的思维转化为可视可听的存在。

未来我们能在音乐厅里听见更精彩的大脑音乐会吗?在音乐家的想象中,那应该是一种即时性、交互性的审美体验。克里斯强调它是流动的,“未来我们可以利用成熟的干电极技术,让一个人的大脑像乐队一样开演唱会,电极移动到哪个脑区,就播放哪个区域的声音”。杨华和电子科技大学的脑科学家则在筹备一场充满互动的脑波音乐会,“我们构思的现场有演奏者、作曲家和听众三类人,每个人都戴上电极帽。三类人的脑波实时生成乐谱信号,作曲家根据脑波所产生的乐谱信号进行实时处理,演奏者现场演奏,听众聆听,在这个过程中收集三个人群的脑电波,再循环反馈,形成一个脑波闭环”。

在北京大学第六医院的走廊上等待一个小时后,我终于戴上了由16个小圆片和电线串成的电极帽。助理研究员王久菊告诉我,春天是抑郁症多发的季节,并不宽敞的走廊被病人挤得水泄不通,希望加入实验组的病人等待的时间也比平时长。

在北京大学第六医院的走廊上等待一个小时后,我终于戴上了由16个小圆片和电线串成的电极帽。助理研究员王久菊告诉我,春天是抑郁症多发的季节,并不宽敞的走廊被病人挤得水泄不通,希望加入实验组的病人等待的时间也比平时长。

我拿起手机给自己照了照镜子,想起在舞台上表演脑波打击乐的路西尔。隔着头发,电极很容易松动,我一动也不敢动,生怕晃晃脑袋就会发出杂音。医生给我依次测试了观看闪动图片、睁眼、闭眼时的脑波作为基准线,接着播放三段不同的音乐。小小的实验室里,没有人说话,我仿佛听见自己大脑飞速转动的声音。

脑波音乐疗法也是吴丹与王久菊所在的课题组合作开展的项目,已经持续了一年多,团队的期待是脑波音乐能用于抑郁症临床治疗。对抑郁症患者来说,药物治疗是首选,但对于抗拒服药的患者,非药物治疗也是一个很重要的方向。“脑波音乐的优势在于个性化、低成本,适合居家治疗。”王久菊说。

音乐疗法在心理学领域已经发展多年,用于阿尔茨海默病、帕金森症等脑部相关疾病的辅助治疗,常见的做法是由治疗师或患者选择自己喜欢的普通轻音乐来对大脑施加影响。王久菊和同事们觉得,人脑自身产生的音乐或许会对大脑产生更明显的引导和治疗作用,这种可能性令人期待。

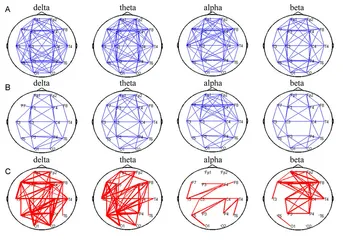

抑郁症是一种与大脑认知相关的疾病。具体到对音乐的反馈上,正常人听音乐时主要是右脑产生反应,抑郁症患者听音乐的时候脑区反应会发生偏移。在恰当的音乐引导下,目的是能让他的大脑反应区域回归正常,这个回归的幅度被称为“偏侧化指标”。除此之外,情绪也会反映在脑电波信号上。这些数据能够比较明确地反映出抑郁症患者的症状轻重。

王久菊的实验分为两个阶段。第一阶段采集病人听各类传统音乐时的脑电数据,综合主观量表、偏侧化指标等数据,选出大脑反应最佳的一段脑波,编成乐曲让病人反复聆听,相当于每天服下一粒“音乐药丸”。第一期实验结束时,一般病人都感觉症状有所缓解,此时医生会再为他采集一段脑部状态良好时的脑波,作为日后可以反复使用的“处方”,借此再进行第二期的长期追踪,观察脑波音乐的疗效。

目前的实验反馈显示,人在聆听自己的脑波音乐时的确感觉舒适。王久菊推测,“人根本上还是自恋的,对自己身体的节奏可能比较了解,也容易接受”。跟大众化的轻音乐疗法不同,脑波音乐带有个人定制的属性,至少从感情上来说,患者不会排斥对自己生病的大脑多一点了解。

除了在抑郁症治疗方面的探索,脑波音乐还可以有更直接的用途,比如实时脑波监测。吴丹解释,“就像心电图检测仪能发出报警声,我们也希望脑波音乐能即时传达病人的脑波异常”。她的设想和克里斯与约瑟夫的癫痫病脑电波检测设备不谋而合,尽管现有的医疗仪器已经足够反映脑部活动图像,但音乐与图像相比具有独特的表达优势。克里斯给我解释了其中的微妙区别,“音乐是基于时间的信息传达。给你一张静态的图表,你可以一眼看出数据曲线的走向趋势。但如果让你去聆听这段曲线,你必须通过时间的推移去慢慢获取它的全貌,中间有高低起伏、音调变化,让你随着它的流动产生情绪反应。”

对音乐的感受力是人类与生俱来的能力,人耳或许比双眼更擅长捕捉微小的变动。克里斯和约瑟夫的团队曾找来一批未经训练的医学生作测试,在不懂得阅读癫痫病人脑波图的情况下,能靠脑电图判断癫痫发作的学生只有50%,而依靠听觉,准确率能达到97%。从这个角度讲,耳道的确是一条没有受到足够重视的“灵魂通道”。

“我问自己,如果没有语言的发明,没有词语,没有对思想的分析——音乐是不是可能存在的精神之间交流手段的唯一例证。”普鲁斯特这样提醒我们。音乐不只是一串音符的编码,它还是人类心灵与思维的另类表达。作为人体最精密部位的律动,脑波音乐中或许藏匿着关于我们自身的奥秘。

克里斯在采访中对我谈起约瑟夫邀请他开发脑波音乐的契机。那是一场名叫“Sun rings”的音乐会,艺术家把“旅行者号”(Voyager)探测器在宇宙中穿过时引起的等离子波动数据转换成音乐。约瑟夫在现场忽然得到了灵感,“我每天都在观察大脑里发生的事情,从没想过或许大脑也和宇宙一样,有自己内在的音乐”。

采访次日,我收到了自己的脑波音乐,开始带着好奇去探听从未了解过的一部分自我。医生将我的脑波声轨与巴赫《勃兰登堡协奏曲》第五首的片段混合在一起。金属质感的脑波音轨任性地闯入和谐明快的交响乐,像是钢琴家的琴键上有只猫在来回走动。一两分钟后,乐曲从欢快的快板进入抒情的中板,脑波也像是松了一口气似的晃悠起来,随后逐渐与巴赫的音乐产生了配合,趋于平缓低沉,直到完全没入乐队的演奏中。

王久菊告诉我,我的大脑在听巴赫的时候状态最佳。这个结果让我有些意外,在实验现场,我分明感觉听到中国民乐演奏的角调时心情最为舒畅,而大脑却选择了巴赫。不要说与他人交流,我们甚至难以和自己的大脑沟通,真是有趣又残酷的事实。

(参考文献:吴丹,《基于脑电的脑波音乐研究》《无标度脑波音乐研究》;米歇尔·罗雄,《音乐与大脑:艺术与科学的奇妙旅程》) 声音脑波