毁损、死伤和悲愁哭泣后的文学

作者:云也退 1566年夏天,苏丹苏莱曼二世最后一次出征。之前他连年率军出境作战,每一次的军队规模都超过上一次,他想保持一种奥斯曼帝国国力强盛的感觉,所以,他打的仗常常难以以胜仗或败仗来界定,因为他都不在乎这些。他这最后一仗,打的是奥地利人,跟之前一样,奥地利人避而不战,日复一日地跟奥斯曼大军周旋。

1566年夏天,苏丹苏莱曼二世最后一次出征。之前他连年率军出境作战,每一次的军队规模都超过上一次,他想保持一种奥斯曼帝国国力强盛的感觉,所以,他打的仗常常难以以胜仗或败仗来界定,因为他都不在乎这些。他这最后一仗,打的是奥地利人,跟之前一样,奥地利人避而不战,日复一日地跟奥斯曼大军周旋。

到了9月7日,72岁的苏莱曼猝然逝于军中。从1520年登基做苏丹,他执政46年,获得了“大帝”和“立法者”之称,他使帝国拓展疆域,容纳了更多的族群,将地中海上的希腊岛屿一个个收入囊中,促进了城市建设和市场繁荣。但他越长寿就越容易忧心,他总要怀疑帝国是不是过了巅峰,跟他本人一样开始走下坡路了,故此,他不得不一意孤行地坚持帝国穷兵黩武的老传统。他的遗体被做了防腐处理后置于轿中,跟以往一样身着皇帝的盛装,直到大军打下了一座被围已久的城市,土耳其人才宣布发丧,同时启程凯旋。

后人公认帝国的衰落正是从苏莱曼开始的。不仅如此,就算在苏莱曼最有作为的时期,奥斯曼帝国看起来也从未像昔日的罗马、盛唐或蒙元那样,成为令诸邦真正敬畏的霸主。因为奥斯曼的政治特别不稳定,历任苏丹大多自我感觉良好,帝国设立了许多行省,有许多地方大员、军队首脑和贵族,可是他们往往性格乖张,行事唐突。高官名爵、帕夏和维齐尔们,不论能干还是颟顸,被削职、被逮捕乃至耻辱地丢了命的事情实在太多,哪怕是苏丹,被废黜、逼宫、胁迫、谋杀的事例都举不胜举。苏莱曼之后的三百年,奥斯曼帝国的政治就难觅一段较长的稳定期。

而帝国首都伊斯坦布尔的地理状况,仿佛也关联着这种现实。无论是在1453年之前的拜占庭时代,还是奥斯曼时代以后,马尔马拉海域水下蕴藏的神秘能量一直威胁着这座跨欧亚的名城。拜占庭千年史上,伊斯坦布尔有记载的震灾至少有17次,而自从1453年奥斯曼取代拜占庭后,大海消停了一段时间,在1509年又来了一次强震。地震不仅带来物资和人员的损失,还让人焦虑、凄惶,他们无法预见帝国能存续多久,而把震灾看作衰亡的征兆。

16~17世纪的马尔马拉海域比较平静,一直到1766年,也即苏莱曼大帝逝世整整二百年之际,地震忽然又连续发生,其中最严重的一次是在5月22日,后来测定为里氏7.5级,剧烈摇撼到了首都的地面。它照例导致了毁损、死伤和悲愁哭泣,但还带来了另一种产品:文学。有想法的文化人直接把他们感受到的衰落气象同人的堕落联系在了一起,作成诗篇。在如今依然能看到的因这场地震而生的作品中,有一篇诗文,是一个名叫贝德罗斯的伊斯坦布尔医生写的,其中有这样几句话,可以说是每个人的心声:

16~17世纪的马尔马拉海域比较平静,一直到1766年,也即苏莱曼大帝逝世整整二百年之际,地震忽然又连续发生,其中最严重的一次是在5月22日,后来测定为里氏7.5级,剧烈摇撼到了首都的地面。它照例导致了毁损、死伤和悲愁哭泣,但还带来了另一种产品:文学。有想法的文化人直接把他们感受到的衰落气象同人的堕落联系在了一起,作成诗篇。在如今依然能看到的因这场地震而生的作品中,有一篇诗文,是一个名叫贝德罗斯的伊斯坦布尔医生写的,其中有这样几句话,可以说是每个人的心声:

谁给出这愤怒,它从何而来?

是上帝,让我们看清我们的罪过。

所以要永远铭记,永远不能忘。

贝德罗斯说,上帝有权惩罚我们,他代表所有受害者说:“我们,你的仆从,求你怜悯我们/让我们匍匐在你的圣恩面前。”在他看来,人们淡忘了“圣言”,城市放弃了敬神的习俗,人们为了谋生而仰赖各种技能与学问,更次的则是仰赖他们的财产(如地主和放贷者之类),因而不需要“圣言”,无论是受过教育的人还是愚民,都同等地忽略圣书里的戒律。贝德罗斯不无悲愤地说:他们从没想到过自己会死吗?在想到的时候,从未对此感到不安吗?

诗篇里当然少不了对忏悔的呼吁。贝德罗斯写道:“让我们都忏悔,忏悔,忏悔,忏悔,忏悔吧/在仁慈的上帝面前,千百次地忏悔/那些看见和看不见的人,让他们都忏悔吧。”要从天怒之中获救,唯有忏悔一途,在这方面,不同的作者的用词不会有多少差别。

贝德罗斯实际上不是奥斯曼帝国的统治民族——土耳其人。他是来自高加索的亚美尼亚人,在基督教世界里扎有独特的根。不过,以伊斯兰教为国教的奥斯曼土耳其虽然重视武力,却很少用武力来迫使人们改信仰,这种宽容度是帝国给人的好感的主要来源之一,西方的旅游者以及文人总爱赞美这一点。实际上,奥斯曼的统治者一向不怎么强调民族观念和信仰的是与非,他们热衷攻城略地,却对在国境内生活的民族和信仰群体不做区分——多半也是因为懒于区分,因为那些东西过于复杂琐碎。

伊斯坦布尔就是在这种宽容氛围之下繁荣起来的。1766年出现的另一部地震史诗,作者同样是亚美尼亚人,名叫米纳斯·切里亚诺奥卢,他也认为地震完全是人的罪恶招致的天罚,不过和贝德罗斯的侧重点不同,切里亚诺奥卢觉得伊斯坦布尔社会自身的驳杂兼容是一个很大的问题。在这个城市里,每个虔诚的人只要足够诚实,都可以指出众多的“邪恶”行为,并产生世风日下、神明被亵渎之感。

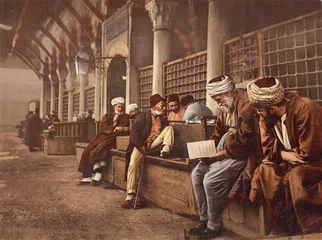

1509年伊斯坦布尔的一次地震被基督徒作者称为“小启示录”,意思是说大概能看到《旧约·启示录》里的场景了,也就是一个天塌地陷的决斗场样子。做这种“创作型”的记录本身就是在对自然灾害做解释。不论作者属于三大一神教(基督教、伊斯兰教、犹太教)中的哪一个,都会在描写地震的时候添加末日想象的神学内容。不过,这种浸润了信仰的诗文也并不全是单调乏味的。诗中对灾难场景的描述,可以让我们瞥见当时公共生活之一斑:除了当仁不让的中心建筑——清真寺、教堂、犹太会堂等之外,伊斯坦布尔还有一些重要的公共设施——公共浴室、旅馆、大巴扎、咖啡馆和济贫所。

它们的重要性甚至超过了礼拜场所,因为其“公共”属性运行在生活的基本层面上。大巴扎里什么人都有;在佩拉区的酒馆里,穆斯林、基督徒、犹太人(通常是商人)以及来自欧洲的商人或游客一道喝酒的场景,可以说是该城最吸引人的地方之一。此外,这几类人还会互访对方的工厂和商铺,谋求合作;出去办事的基督徒把孩子托给穆斯林邻居看管,犹太人和基督徒把离婚和遗产案子交给伊斯兰法院处理,都是常见的事。这些事实不意味着族群之间毫无问题,但城市居民基于混居的不可避免,是一定会去谋求让彼此舒服的相处之道的。

更可一提的是澡堂,对女性来说,公共澡堂的意义尤其重大。一神教都是父权制的,尤其是犹太教和伊斯兰教对女性的行动穿着约束甚多。当伊斯坦布尔的犹太社区成为一道“风景线”的时候,犹太女性每个礼拜都在盼着唯一的一次外出活动:她们(出于安全起见)结伴走上街,到澡堂清洗身体,再吃饭、唱歌、演奏音乐。也许不同的族群对土耳其人的统治有自己的意见,但若能生活在这样一种画风的首都,他们不难产生“在地”的感情,对礼拜场所、澡堂、酒馆乃至纪念碑之类,不同的居民都能感觉到有自己的一份。

因此,米纳斯·切里亚诺奥卢在他的诗篇里感慨人的罪恶和神的愤怒的同时,也叹息了伊斯坦布尔遭到的破坏,他称城市为“我们的伊斯坦布尔”,“带着花园的伊斯坦布尔”,他哀叹“大家庭”蒙受的恐怖的损失,在他的心目中,城市属于它所有的居民甚至偶尔到来的访客。

共命感会在忏悔游行中继续加强。地震后的未死者会从圣索菲亚大教堂出发,前往各自的教堂——如果没有倒塌的话。痛苦在这个过程中能够减轻很多,然后人们各自祈求自己的神宽恕罪过。对死亡的恐惧也因此而纾缓。对帝国衰落的感觉和对城市的怜惜,在人们心目中是并存的。帝国很难在各色人等中唤起普遍的眷恋,但城市却可以做到。

当伊斯坦布尔遭遇下一场大震灾,要到1894年了。这一次的“灾难文学”在描述灾难本身的时候跟之前也没有多大差异。有的诗人写到了从土耳其浴室里赤条条往外跑、往外跳的人们——地震不凑巧地发生在他们享受洗澡的时间。有人记下了人们因为恐惧至极而呆立在原地的样子,渐渐清醒的人则下意识地蹲了下来,缓和内心的哀伤。一些人冲进大巴扎里避难,不料上方的穹顶倒下,把他们砸死砸伤。交通工具是另一种具有画面感的受害者——只需想想马车被震波掀翻,船只被兴起的大浪打翻时的样子。

有一部组诗是一名军校的学生哈立德·额芬迪写的。军校里人群聚集,他说,就在他们上课时,教室开始晃动,学生们一愣之后立刻开始恐惧,然后就是哭泣,感到仁慈的真主在降罪了,人们纷纷口念“安拉”,脚下却在往外挪动,但又害怕发生踩踏。操场上都是废墟,哈立德逃出来的时候安然无恙,于是深深感激真主的拯救。他说,自己筋疲力尽、失魂落魄地朝家里走,去看看自己的家人怎么样了;他说,所有等待他们的事情都来自不可动摇的安排:“我们已准备好接受神的命令……所有人都满面泪流。”

有一部组诗是一名军校的学生哈立德·额芬迪写的。军校里人群聚集,他说,就在他们上课时,教室开始晃动,学生们一愣之后立刻开始恐惧,然后就是哭泣,感到仁慈的真主在降罪了,人们纷纷口念“安拉”,脚下却在往外挪动,但又害怕发生踩踏。操场上都是废墟,哈立德逃出来的时候安然无恙,于是深深感激真主的拯救。他说,自己筋疲力尽、失魂落魄地朝家里走,去看看自己的家人怎么样了;他说,所有等待他们的事情都来自不可动摇的安排:“我们已准备好接受神的命令……所有人都满面泪流。”

活着的人们到处祈祷,感谢神的恩典让他们活着。当消防员到达,开始分别进攻起火点时,这位哈立德非常感动,他说消防员“如同飞蛾一般”。他们也有伤亡,但哈立德在人们的勤奋劳碌中看到了生机,劳碌的工作场景同样是真主赐予人类的启示性的现象,是神爱世人的表现。

埃什雷夫是那时的一位很有名气的讽刺诗人。他写的地震主题的诗,无心描写受害者的痛苦,而是讽刺在天灾面前依然不愿愀然自省的人。他说,巴扎的穹顶坍塌砸死了这么多人,这可不是简单的灾难:“真主是一位制帽师,为了惩罚人而给他们戴上帽子!”另一位诗人特菲克·菲克雷特的观点又有所不同。他写了一首给儿子讲地震的诗,诗中的口吻似乎把自己看作圣书中的先知。就像古以色列的先知耶利米宣告巴比伦将要荒芜一样,菲克雷特对儿子说:那天,大地是个发着高烧的病人,它胸怀怒火,猛然晃动双肩,毁掉地面上的一切,使人坠入长久的悲伤和绝望之中。

菲克雷特的作品甚多,生于1867年的他,后来被视为土耳其现代诗的开山之人。在逼近世纪末的特殊情绪中,他跟一些同龄的同道一起编辑先锋诗刊,翻译介绍国外的诗歌,尤其是法国诗人马拉美那一派象征主义作品。他在自己的诗作里加入了很多波斯语和阿拉伯语的表述,从而令普通读者看不懂,且可以躲开政府的审查。那是一些十分紧张的年头,帝国从苏莱曼大帝逝世开始画出的衰落弧线是如此之长,眼看着昔日的荣光彻底暗淡,在伊斯坦布尔等大城市一度共处的族群和宗教人群各自散去,政府在失控的焦虑中加强了专制手段……末世的征象尽显,但无人能预知帝国会以何种方式、在什么时候终结。

奥斯曼的末代苏丹统治时间也很长:苏丹阿卜杜勒·哈米德二世在1876年就登基了,他早就有心以主动拥抱现代化来振兴帝国,他也有心使奥斯曼脱离以往野蛮而幼稚的政治文化,谋求那些崛起的西方强国的承认。但是,整个19世纪运行到那时,“分”的趋向已明显盖过了“合”,民族意识的觉醒根本性地分裂了昔日跨三大洲的帝国。阿尔巴尼亚、保加利亚等原本模模糊糊地属于帝国的民族,现在都脱离了出去,或者转投其他新兴的势力,例如俄罗斯;而像希腊人、亚美尼亚人这种文化程度较高的人群也早就失去了对奥斯曼的认同。帝国统治者对此的回应是加强了歧视性政策——他们不像一百年前那样,相信帝国能塑造来到其中的每一个人了。

虽然交通手段的提升给伊斯坦布尔带来了更多的西方客人,但夸赞奥斯曼的人,则只剩下像法国诗人奈瓦尔这样,一向对异域充满向往的文化精英了:他们夸赞奥斯曼的理由,正如对往日的拜占庭的怀旧,他们说它政治影响衰微,精神文化丰富,虽然贫穷、疲弱,但拥有漫长、独特、多元性十足的过往。

根据苏丹的一名文员的讲述,1894年震时,阿卜杜勒·哈米德二世是从他办公的宫殿跳进屋外的花园里的。震后,他立即在耶尔德兹宫诵读了《古兰经》里的有关篇章,又命令每个活着的人虔诚沐浴并履行其宗教义务;他诏令每个人做祷告,还诏令一位总督在伊斯兰的两大圣地——麦加和麦地那诵读祈祷文,希望结束地震。他把重建伊斯坦布尔的任务交给了法国建筑师亚历山大·瓦劳里总负责。然而,处于世纪末的奥斯曼首都,即便没有地震的摧残,其根基也已丧失殆尽,因为形成大型的、繁荣的社区的大多数族群都消失了,犹太人和基督徒不再活跃,希腊人和亚美尼亚人的离开(或被迫害致死)带走了重要的文化、习俗和语言。伊斯坦布尔的新居民都是些原先在巴尔干地区、沙俄境内的穆斯林移民,他们从未体验过真正的城市生活。

1894年后的数年里,在西海岸的艾登,在马尔马拉海另一端的巴勒克西尔,地震接二连三地发生,但更为严重、范围更大的是另一种类型的地震:1896年,当亚美尼亚人的达施纳克党接管了帝国银行的消息传出,土耳其人向国境内的亚美尼亚人发起了屠杀。帝国来到其衰败的谷底,也丧失了它仅存的一绺好名声,即昔日英国首相迪斯累里所说的“宽容的保守主义”。它走上了民族纯化的道路,青年土耳其党的革命在1908年发生,那之后就是另一个故事了。 土耳其