《三体》

作者:苗千 从2006年5月开始,一部名为《三体》的科幻小说开始在《科幻世界》杂志进行连载。小说的作者是当年43岁的刘慈欣,这对于当时中国不大的科幻迷群体来说是个并不陌生的名字。在那时还不会有人意识到《三体》对于刘慈欣,乃至整个中国科幻界的意义——尽管当时刘慈欣已经是一位成熟的科幻作家,但回顾他之前的作品,明显以短篇和中篇居多。可能就连作者自己最初都没想到这个故事将会成为一个长篇三部曲之中的第一部,而他则会在其中把自己作为一个科幻作家的想象力一直延伸到宇宙尽头。

从2006年5月开始,一部名为《三体》的科幻小说开始在《科幻世界》杂志进行连载。小说的作者是当年43岁的刘慈欣,这对于当时中国不大的科幻迷群体来说是个并不陌生的名字。在那时还不会有人意识到《三体》对于刘慈欣,乃至整个中国科幻界的意义——尽管当时刘慈欣已经是一位成熟的科幻作家,但回顾他之前的作品,明显以短篇和中篇居多。可能就连作者自己最初都没想到这个故事将会成为一个长篇三部曲之中的第一部,而他则会在其中把自己作为一个科幻作家的想象力一直延伸到宇宙尽头。

名为《三体I:地球往事》的单行本在2008年出版,这成为中国科幻界的一件大事。第二部续集作品《三体II:黑暗森林》在两年之后面世。又过了两年多后,《三体III:死神永生》的出版标志着《三体》三部曲的正式完成。此时《三体》的影响力已经开始蔓延到中国科幻界之外,成为一部“现象级”的作品。在经由美国华裔科幻作家刘宇昆将《三体》翻译为英文之后,它获得了2015年雨果奖(Hugo Award)的最佳小说奖。对于很多中国科幻迷来说,这象征着这部由中国作家所创作的科幻作品被世界所认识和承认。

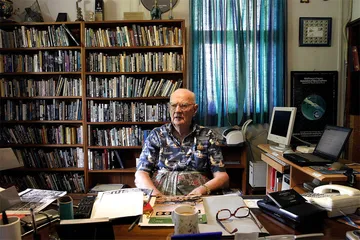

出版十多年来,《三体》三部曲在中国的热度一直不降反升。它甚至开始享受到一些中国传统“奇书”才有的待遇:开始有人坚信《三体》是一部包罗万象的作品,在其中暗含着社会与人生的密码,因而所有人都能够从中找到让自己获得成功的钥匙。作者刘慈欣的命运也因为《三体》三部曲而改变。这位曾经在娘子关电厂担任工程师的业余科幻作家如今已经成为中国最著名的作家之一。他在2023年即将迈入60岁的门槛。与此同时,由《三体》所改编的电影、动画、电视剧等作品也在陆续上映。这些影视作品将掀起又一波阅读和讨论其原作的热潮。

《三体》为什么如此特殊?它独特的魅力究竟是从何而来?它的影响力究竟又是怎样跨越了不同的国家和文化而覆盖全球?作者刘慈欣同样吸引着我们的好奇。这个长年居住在山西娘子关的科幻作家有着怎样的生活环境和内心世界?洋洋洒洒的《三体》三部曲究竟从何而来,又能够反映出作家怎样的特质?《三体》三部曲对于中国科幻会产生怎样的影响?我们希望能够从各个方面对这部科幻作品以及这位身处聚光灯下的科幻作家做出解读。

文学作品往往带有很强的时代性、地域性以及作者的个人风格。科幻文学作品也不例外。但科幻文学有其自身的特点。想要真正理解一部科幻作品的种种特质,我们需要追溯到科幻文学的源头。

文学作品往往带有很强的时代性、地域性以及作者的个人风格。科幻文学作品也不例外。但科幻文学有其自身的特点。想要真正理解一部科幻作品的种种特质,我们需要追溯到科幻文学的源头。

目前公认的世界上第一篇科幻小说是英国作家玛丽·雪莱(Mary Shelley)在1818年发表的《弗兰肯斯坦》(Frankenstein)。所谓“科学幻想”文学形式的诞生,实则源于包括玛丽·雪莱和拜伦在内的几位作家之间一次关于恐怖故事的创作比赛。玛丽·雪莱创作的这个充满恐怖色彩的世界上首个科幻故事正是脱胎于英国哥特文学传统:出于当时人们对于电的好奇和恐惧,玛丽·雪莱借着故事中主角维克多·弗兰肯斯坦之口讲述了一个由尸体残块拼接而成的科学怪人被电击之后获得生命的故事。不难看出,这个恐怖科幻故事不仅富有鲜明的时代性,还有着浓重的“英国色彩”。

科幻文学一旦出现,便具有了其自身的发展规律。时至19世纪末,被誉为“科幻小说之父”的法国作家儒勒·凡尔纳(Jules Verne)将科幻文学推上了第一个高峰。凡尔纳的作品繁多,其时代性和地域性都极为鲜明。在其代表作《格兰特船长的儿女》和《海底两万里》中,都有着鲜明的反对欧洲殖民主义的色彩;当时人类对于地球的探索尚未完成,想进入天空只能依靠“比空气轻”的飞行器如热气球或是飞艇,因此在《征服者罗比尔》中便出现了一位驾驶着比空气重的“信天翁号”飞行器进行环球旅行的英雄人物。不仅如此,凡尔纳还通过计算,证明了人类可以通过一门大炮直达月亮的方法,并由此创作了超越其时代的“大炮俱乐部三部曲”:《从地球到月球》《环绕月球》,以及《扭转乾坤》。

进入到20世纪之后,科幻文学的时代性和地域性特征开始减弱,这与又一次物理学革命以及人类进入到了太空时代有关。众多20世纪科幻作家的目光开始从地球转移到天空。他们仰望星辰,构思着以星系和光年为尺度的故事。从赫伯特·乔治·威尔斯(H. G. Wells)到艾萨克·阿西莫夫(Isaac Asimov),直到刘慈欣心目中的偶像作家亚瑟·克拉克(Arthur Clarke),这些科幻大师主要的创作领域都在地球之外。这种以外太空为创作背景、气势宏大的科幻作品也被称为“太空歌剧”(Space Opera)。

刘慈欣的科幻创作,正是继承自这些以太空为舞台,以异文明为主要幻想和创作对象的科幻作家。其中亚瑟·克拉克对他的影响无疑是最大的。根据刘慈欣自己的讲述,他在18岁时便第一次读到了克拉克的作品。2018年11月,在领取亚瑟·克拉克奖(Arthur C. Clarke Award)时,刘慈欣则激动地回忆自己第一次读《2001:太空漫游》的那个夜晚:“那天深夜,我走出家门仰望星空,那时中国的天空还没有太多的污染,能够看到银河。在我的眼中,星空与过去完全不一样了,我第一次对宇宙的宏大与神秘产生了敬畏感,这是一种宗教般的感觉。而后来读到的《与拉玛相会》,也让我惊叹如何可以用想象力构造一个栩栩如生的想象世界。正是克拉克带给我的这些感受,让我后来成为一名科幻作家。”

《三体》三部曲的第一部《地球往事》,讲述的正是一个标准的亚瑟·克拉克式的宇宙故事。整个故事从数十年前的一个人物、一条线索开始徐徐展开。伴随着主角的查访,一个涉及外星文明的阴谋逐渐浮现出来。在这个故事中三体人并未走到幕前。作为一个重要角色,三体文明利用所谓的“智子”来监视地球人的一举一动,以及以叶文洁为首的一批在情感上更倾向于三体文明的地球三体组织(ETO)——由这两个角色来充当三体文明的代理人。

《三体》第一部绝不只是“对克拉克《2001:太空漫游》的拙劣模仿”。在这个相对简单的由凶杀开始追查真相的故事中,刘慈欣已经展现了他超出克拉克之处,那就是整个小说的饱满的故事性。可以说,即便排除掉《三体》第一部中所有的科幻元素,它仍然算是一部优秀的悬疑作品。整个故事有着鲜明的中国通俗小说,甚至是武侠小说的色彩——纳米科学家汪淼以及刑警史强,这在中国通俗小说中也正是常见的白面书生与落拓侠士形象的搭配。

《三体》第一部绝不只是“对克拉克《2001:太空漫游》的拙劣模仿”。在这个相对简单的由凶杀开始追查真相的故事中,刘慈欣已经展现了他超出克拉克之处,那就是整个小说的饱满的故事性。可以说,即便排除掉《三体》第一部中所有的科幻元素,它仍然算是一部优秀的悬疑作品。整个故事有着鲜明的中国通俗小说,甚至是武侠小说的色彩——纳米科学家汪淼以及刑警史强,这在中国通俗小说中也正是常见的白面书生与落拓侠士形象的搭配。

除了对于中国通俗小说的借鉴之外,《三体》第一部也有着鲜明的时代感。这显然源于作者对于社会热点新闻,尤其是科学新闻的长期关注,并且利用其说书人的天赋把这些热点都融入到科幻故事的创作中。以至于每当我们重读《三体》第一部,总是能隐约回到作者进行创作的那个年代:21世纪的第一个10年。故事主角之一科学家汪淼,他的研究领域正是当时最为热门的“纳米科学”。所谓纳米,是一个极小的长度单位。人们相信当物质的尺度到了纳米级别,就可能展现出与其在日常环境中完全不同的性质。在纳米级别对材料进行研究和改造,就可能制造出“超级材料”。故事中目不可见却能够杀人于无形的“飞刃”纳米材料,正是出自汪淼的研究。

在刘慈欣创作《三体》第一部的21世纪初期,“纳米科学”正成为一个全社会的热点。在一段时间里,很多人相信人类社会将因为纳米研究而发生翻天覆地的变化,各种新奇的材料将很快出现,改变我们的生活。刘慈欣显然受到了这些新闻的影响(之后因为在纳米研究领域的发展速度不如此前的期待,这个话题又逐渐淡出了人们的视野)。在第一部故事中,一款名为《三体》的网络游戏也对情节起到了重要推动作用,这自然也是因为作者敏锐地注意到当时开始出现和流行的各种网络游戏。

《三体》第一部中最为令人印象深刻的反派角色,既不是以伊文斯为首的“降临派”,也不是在几光年之外的三体文明,而是一个由三体人制造且操控,发送到地球的微观粒子“智子”。这个经过改造的神奇的微观粒子似乎无所不能,既可以干扰人类的生活,又是一个尽职尽责的间谍,可以把在地球上发生的一切同步发送给三体文明。“智子”这个形象的出现,说明刘慈欣不仅关注当时的社会热点新闻,同时也对基础物理学有所了解。这个无所不能的反派角色,显然是来源于作者对微观世界中量子纠缠(quantum entanglement)现象以及所谓存在多个维度的弦论(string theory)的丰富想象。这样基于科学想象的创作虽然明显违背了物理学原理,多年来却一直让读者回味无穷。三体人通过“智子”的干扰“锁死”了人类基础物理学的研究,显然也是作者了解近几十年来人类在粒子物理学领域缺乏突破而取得的灵感。

源自阿西莫夫和克拉克等科幻大师的“太空歌剧”风格,结合以富有时代感的中国元素,以及饱满的故事性等种种元素的结合,让《三体》第一部大获成功,成为中国科幻一部标志性的作品。与此同时,刘慈欣在科幻创作中的一些弱点也显露出来。

源自阿西莫夫和克拉克等科幻大师的“太空歌剧”风格,结合以富有时代感的中国元素,以及饱满的故事性等种种元素的结合,让《三体》第一部大获成功,成为中国科幻一部标志性的作品。与此同时,刘慈欣在科幻创作中的一些弱点也显露出来。

故事人物的脸孔都较为僵化,人物没有成长,而是单纯地为故事发展服务,是大多数科幻作品的通病。《三体》三部曲同样也很难避免这个问题。与大多数文学类型不同,科幻文学的重点在于科学与幻想,或者说是依托于科学的幻想,相比之下人物塑造并不重要。因而世界上科幻名著固然不少,但令人印象深刻的科幻人物却是少之又少。

在《三体》第一部中,最先出场的叶文洁出身自高级知识分子家庭。随后在特殊的历史事件下,叶文洁突遭变故,家庭分崩离析,她自己也远赴东北。在一种人性极端扭曲的环境中,叶文洁逐渐对人类文明失去了信心,从一个家境优渥的少女变得对人类文明充满仇恨。她不仅杀死了自己的丈夫,更是利用自己的特殊研究工作,积极与三体文明取得联系,希望利用外星文明来取代人类。

可以说,叶文洁是《三体》三部曲中少有的具有完整的成长和转变轨迹的人物,也因此具有了相对丰富的内心世界。相比之下,汪淼、史强等其他次要人物都显得脸谱化。

为了推动情节发展,作者的一些设想也难免异于常理。在第一部故事里一个名为“科学边界”的科学家组织中,很多物理学家因为观察到了有悖于物理学经典理论的现象而感到理想破灭,进而选择自杀——这种设想显然与现实中大多数科学家的思维方式相反。事实上,当代大多数物理学家正是囿于所观测到的现象完全局限于现有理论而无从取得突破。如果能够发现有悖于现代科学理论的现象,说明了有可能做出突破性的新发现,这对于科学家来说并非灾难——毕竟科学家所信仰的是科学精神,而非某条成规定律。

刘慈欣对基础物理学中关于“维度”“弦论假说”“多重宇宙假说”等概念做了大量的引申和想象——第二部和第三部故事的主要情节以及发展走向在很大程度上都依赖这些引申和想象。一方面,通过科幻故事可以让很多人第一次认识到这些物理学名词。我们甚至可以想象,一些未来的物理学家或许正是由《三体》第一次对物理学产生了兴趣;另一方面,对于物理学的名词、概念和假说进行过于通俗化的想象,必然会出现科学错误,甚至可以说它们与物理学并无太大关系。

例如“降维打击”,出自《三体》第三部的一个著名桥段:一个文明可以利用一种叫作“二向箔”的武器对另一种文明进行攻击,使之维度由三维降为二维,从而陷入灭亡。这种对于文明、生命和维度之间关系的通俗想象并没有科学依据,却已经成为社会流行语,并且由此衍生出对它的各种解读。在多个访谈中,刘慈欣都会强调故事的重要性。在多个引人入胜的故事之中,作者创造性地运用了大量现代物理学以及宇宙学的概念和术语,但是为了创造和推动故事又难免产生出科学错误——在整个《三体》三部曲中,以及在其他科幻小说中,这似乎成为一个无解的循环,也经常成为读者争论的话题。

当文明与文明相遇

人类的想象力看似可以不受现实约束肆意蔓延,实际上却总要以现实为根基。这一点从科幻作家对于异文明的想象体现得尤其清晰。地球是宇宙中唯一已知有生命的星球,人类文明则是宇宙中唯一已知的文明。受此限制,在进行科幻创作时,作家对于异种文明的想象在很大程度上要依托于人类文明自身。

英国科幻巨匠赫伯特·乔治·威尔斯在1898年创作名著《星际战争》时,想象了火星人攻打毫无防备的地球。尽管火星人拥有机器人和激光武器等先进设备,最终却败于地球的细菌。这部科幻作品充满了对欧洲殖民主义者的辛辣讽刺。实际上威尔斯进行创作的灵感源自19世纪早期在塔斯马尼亚岛上的一场激战,交战双方是当地土著和白人定居者,结果土著几乎被消灭殆尽。

及至20世纪科幻巨匠阿西莫夫创作出气势恢弘的《基地》和《银河帝国》系列作品,在故事中遍布银河系的星际帝国在很大程度上只是对于人类历史上诸多庞大帝国的模仿——直到如今在全世界影响了数亿观众的《星球大战》《沙丘》等科幻作品,对于异种文明的想象实际上也都并未脱离出人类历史和文明发展的框架。

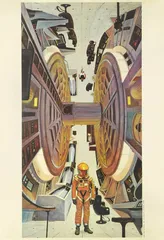

相比之下,亚瑟·克拉克对于异文明的想象和处理与其他科幻作家有着明显差异。在克拉克关于太空与异文明的想象中,异文明通常对于地球文明并不怀有恶意,其发达程度也远超地球文明。这样的文明通常并不直接出场,而是以某种“代理人”的方式出现在故事中。例如在《2001:太空漫游》中,先进的外星文明在月球上放置了一块巨大的黑石板,不断向木星发射信号,以此来考验地球文明的发达程度。而在克拉克另一部涉及外星文明的名作《与拉玛相会》中,一个50公里长的圆柱体飞行器进入太阳系,吸引到了人类的关注,而后又默默离开,没有主动与人类进行任何交流,如有禅意(在续作中对其有了更详细的交代)。

相比之下,亚瑟·克拉克对于异文明的想象和处理与其他科幻作家有着明显差异。在克拉克关于太空与异文明的想象中,异文明通常对于地球文明并不怀有恶意,其发达程度也远超地球文明。这样的文明通常并不直接出场,而是以某种“代理人”的方式出现在故事中。例如在《2001:太空漫游》中,先进的外星文明在月球上放置了一块巨大的黑石板,不断向木星发射信号,以此来考验地球文明的发达程度。而在克拉克另一部涉及外星文明的名作《与拉玛相会》中,一个50公里长的圆柱体飞行器进入太阳系,吸引到了人类的关注,而后又默默离开,没有主动与人类进行任何交流,如有禅意(在续作中对其有了更详细的交代)。

这样的处理方式,一方面避免了对异文明进行过于精细的刻画,另一方面也表现出异文明与人类文明并不在同一个层面。因此当发达程度极高的异文明到达地球与人类文明进行接触时,便具有了某种宗教色彩。这样的处理方式在“太空歌剧”类型的科幻作品中相对少见,只有著名科学家和科普作家卡尔·萨根(Carl Sagan)创作的唯一一部科幻小说《接触》(Contact)与之类似。

这样的处理方式,一方面避免了对异文明进行过于精细的刻画,另一方面也表现出异文明与人类文明并不在同一个层面。因此当发达程度极高的异文明到达地球与人类文明进行接触时,便具有了某种宗教色彩。这样的处理方式在“太空歌剧”类型的科幻作品中相对少见,只有著名科学家和科普作家卡尔·萨根(Carl Sagan)创作的唯一一部科幻小说《接触》(Contact)与之类似。

在《三体》第一部故事中,刘慈欣借鉴了克拉克对于异文明的想象方式和处理方法。三体文明并未直接出现,而是以代理人的方式与地球文明进行接触。依靠其远超地球的科技实力,三体文明在地球的一些信众之中甚至有了某种宗教色彩,因此才有人将其称之为“主”。

而从《三体》第二部开始,整个故事陡然转向。三体文明的舰队如同命运般跨越数光年的茫茫宇宙空间,直奔地球而来——异种文明直接加入了战团,与人类文明短刃相接。创作第二部故事时的刘慈欣不再有创作《三体》第一部时的条件,还能够从热点新闻中获得灵感,并将自己最熟悉的生活日常当作创作的源泉。当故事发展到地球文明与异种文明直接相遇,作者也就陷入到了一种无源之水、无本之木的极其危险的创作境地;但在另一方面,这也带给作者极大的发挥空间,以及在科幻创作中前人从未达到过的境界:对于异文明以及它们与地球文明的交会进行细致入微的想象和直接描写。

对于科幻作家来说,关于异文明的想象无疑是一项最荒诞、最困难也是最自由的工作。无论如何发动想象力,作家都只能在最大限度上以地球文明的发展历史作为参照。三体文明针对地球文明的行动,存在着发现对方存在、进行刺探、发动侵略这三个步骤。这显然是源于人类在过去数百年间的殖民主义历史。在这种参照之下,数光年的宇宙距离似乎也不成为问题,只是演变为一次远距离行军。

从《三体》第二部故事开始,物理学和宇宙学的概念开始在故事中大量涌现。这说明在失去了从现实生活进行取材的依靠之后,作者只能转而依赖自己对于基础物理学和宇宙学的理解,再从这些最基本的规律之中创作故事。也正是从这时开始,刘慈欣开始走出自己的路,这是一条在科幻创作中几乎无人走过的新路。

尽管从现代宇宙学的角度来看,在《三体》第二部处于中心位置的“黑暗森林”理论是悬浮无根的,但不可否认,只有在这一套理论成立的前提之下,整个故事才有成立和发展的可能,刘慈欣也才有机会发挥想象力,开创性地细致描写一个与地球大不相同的异文明。所谓的黑暗森林理论,其实正是作者所限定的宇宙中各个文明之间进行缠斗的基本规则。

就让我们看看在宇宙这个擂台上,文明之间你死我活的斗争都要遵守哪些规则:

(一)生存是文明的第一需要。(描述了文明存在的基本条件)

(二)文明不断增长和扩张,但宇宙中的物质总量保持不变,所以文明之间存在冲突。(描述文明的一个基本特性)

(三)猜疑链:双方无法判断对方是否为善意文明。(限定了文明与文明之间发生相互作用的性质)

(四)技术爆炸:弱小文明的科技可能会加速发展,超过强大文明。(描述了文明与宇宙之间的相互作用)

作者在缺少现实生活中的借鉴,也几乎没有其他任何类似科幻作品可以参照的情况下,将想象中的异文明与人类文明放在了同等位置,让它们在由整个宇宙所搭建的擂台上进行比试。作为作者,刘慈欣不仅要对比赛的双方进行想象,甚至还构建出一整套的比赛规则——无论不同的文明之间有多大差异,都处于“黑暗森林”理论所搭建的这个宇宙通用的体系之中。文明自身的特点,文明与文明之间发生相互作用的特点,以及文明与宇宙之间相互作用的特点,在这四条规则中都被限定。

对于一部科幻小说来说,我们若是再从现代宇宙学的角度来逐条分析“黑暗森林”理论有哪些科学错误会显得过于苛刻。对于一位科幻作家来说,在一个几乎没有任何依靠和参照的领域,由自己想象规则,再根据规则去编织故事,已经属于一项具有开创性的了不起的成就。实际上,在“黑暗森林”理论之外,作者在《三体》第一部中也已经阐述了文明另一个极其重要的特质,即自我毁灭的倾向;而到了《三体》第三部,文明还会展示出它的又一个特质。

游戏正式开始。

宇宙是什么?宇宙是时间和空间,以及一切规则的总和。对于科幻作家来说,宇宙则是可能想象到的最广阔的竞技场。与现实中寒冷且空旷的宇宙不同,在“太空歌剧”型的科幻作品中,宇宙往往是一个你方唱罢我登场的热闹舞台。到了《三体》的终结篇——《死神永生》,这个故事的体量超过前两部,作者也将自己的想象力和讲故事的才能发挥到了极致,甚至连宇宙本身都成为故事中的一个角色。我们甚至可以说,这是一部将“太空歌剧”类型推向极致的科幻作品。

宇宙是什么?宇宙是时间和空间,以及一切规则的总和。对于科幻作家来说,宇宙则是可能想象到的最广阔的竞技场。与现实中寒冷且空旷的宇宙不同,在“太空歌剧”型的科幻作品中,宇宙往往是一个你方唱罢我登场的热闹舞台。到了《三体》的终结篇——《死神永生》,这个故事的体量超过前两部,作者也将自己的想象力和讲故事的才能发挥到了极致,甚至连宇宙本身都成为故事中的一个角色。我们甚至可以说,这是一部将“太空歌剧”类型推向极致的科幻作品。

在这部接近40万字的作品中,贯穿着云天明和程心两位主角。尽管两位主角在整个故事中缺乏作为小说人物可贵的多面性和复杂性,但因为整个故事始终充满着一股恢弘的气息,在人物塑造方面的瑕疵便显得微不足道了。程心在成为“执剑人”之后,面对三体文明的威胁,她犹豫再三,终于放弃了与三体文明同归于尽的选择,也堪称整个故事中最为打动人的一幕。尽管很多读者读到此处时难免扼腕叹息,感叹相比于上一任坚决果敢的“执剑人”罗辑,程心未免太过软弱,根本不适合这个位置,但也正是因为做出了这样的选择,“程心”这个角色才有了生命力。程心不仅做出了自己的选择,也跳出了“黑暗森林”理论对于文明的定义和约束。文明的本能并非只有生存、扩张和自我毁灭,文明与文明之间也并非只有竞争和侵略——文明更为重要的一个特征,就在于其自我珍视。

与程心相对的另一位主角云天明,在身患绝症命不久矣的情况下所做的选择以及之后的经历堪称奇绝。刘慈欣创造出由地球向三体文明发射一个大脑的情节更称得上是神来之笔。想要让三体文明理解人类生命,其实只要向其发射一个人类细胞,甚至是DNA的组成方式即可。向他们发射一个完整的大脑,所看重的正是在这个大脑中有一个人全部的记忆和人生经验。即便这个人在地球上度过的一生运气极差,生活潦倒,命不长久,但人们仍然愿意相信这样的一个大脑会珍视地球文明,愿意在极端复杂的情况下向地球传递信息——这样的信心,与程心在面对三体文明威胁时的犹豫相对应;也是与第一部故事中的叶文洁形成了对应。

地球向三体文明发射了一个人类的大脑,随后这个大脑被三体文明所接收。这象征着两个文明相互融合的正式开始。《三体》故事中一直针锋相对的两个角色:地球文明与三体文明,最终全都没能摆脱灭亡的命运。但也正是在这样你死我活的争斗中,两个文明最终达成了理解和融合。在这个过程中,另一个重要角色:宇宙本身,也进入到了故事之中。

《死神永生》洋洋洒洒数十万字,其中云天明与程心的会面,通过三个故事向地球传送关键信息堪称全书的核心。不光是这个情节位于全书的中心位置,也不在于这三个故事之中的故事设计得极为精妙——最关键之处在于,与第二部《黑暗森林》类似,这三个故事的提出,不仅标志着地球文明与三体文明开始融合,同时也限定了文明与宇宙之间发生相互作用的规则——这样,整个宇宙便不只是一个文明之间进行争斗的舞台,而是其自身变成了一个生动的角色。如果说在《黑暗森林》中刘慈欣创造出了文明之间相互竞争的情节,把“太空歌剧”类型的科幻作品向前推进了一步,那么在《死神永生》中,宇宙本身加入到故事之中,则堪称做出了前所未有的开创。

《死神永生》洋洋洒洒数十万字,其中云天明与程心的会面,通过三个故事向地球传送关键信息堪称全书的核心。不光是这个情节位于全书的中心位置,也不在于这三个故事之中的故事设计得极为精妙——最关键之处在于,与第二部《黑暗森林》类似,这三个故事的提出,不仅标志着地球文明与三体文明开始融合,同时也限定了文明与宇宙之间发生相互作用的规则——这样,整个宇宙便不只是一个文明之间进行争斗的舞台,而是其自身变成了一个生动的角色。如果说在《黑暗森林》中刘慈欣创造出了文明之间相互竞争的情节,把“太空歌剧”类型的科幻作品向前推进了一步,那么在《死神永生》中,宇宙本身加入到故事之中,则堪称做出了前所未有的开创。

角色之间需要有相互作用。云天明为程心所编织和讲述的三个故事,正是对于文明与宇宙之间相互作用的规范:宇宙自身一些性质,例如光速、维度,以及宇宙中的一些自然产物如黑洞,都可能被文明所利用,并且加以改变,甚至可以被不同文明之间用作相互攻击的武器。当然,这种对于宇宙的利用和改变,也不可避免地造成宇宙本身的变化,最终导致了整个宇宙的重生。

十多年前,当《三体》故事的终结篇《死神永生》刚刚出版面世,一位住在美国佛罗里达州的朋友告诉我,他一口气读完了这部几百页的故事,心中久久难以平静,于是在夜里开车几个小时到了一处火箭发射基地附近。当时并没有火箭准备发射升空,可他站在那里仰望着夜空,心中仍是充满着一股对宇宙的激情。这股激情直到他又驾车几个小时回到家时仍然没有散去。

当我们读完这个关于文明和宇宙的故事,再去仰望星空,心中对于宇宙的感情确实已经永远地发生了改变。想到《三体》故事中的那些人物,那些不同的文明,再看看这冰冷且空旷的夜空,难免会感觉我们所生活的这个宇宙是多么的无趣——或许也会有读者从此被激发出一股探索宇宙的激情,投身宇宙学研究。

在这部现象级科幻作品的娱乐性之外,如果我们回到当年鲁迅、梁启超等人引进科幻文学的初衷,《三体》始终有一个复杂且难以回避的问题,便是它与物理学之间的关系。即便是在科幻文学中比较,《三体》三部曲也是极其少见地大量运用了基础物理学和宇宙学中的名词和术语。

作为一部科幻作品,其中“科学”与“幻想”的比例究竟应该各占多少?对于一些有明显科学错误的桥段,读者又该如何分辨?科幻作品毕竟不是科普读物,对于其中一些不严谨之处不必过于严厉(实际上我们很难找出一部几乎没有科学错误的科幻作品)。但考虑到《三体》巨大的影响力,它在科学方面可能对读者造成的误读确实需要讨论。例如曾在刘慈欣作品中多次出现的将人进行“量子化”的想象——这是一种对于量子力学过于通俗,也是明显错误的阐述(这个理念在他之前的作品《球形闪电》中已经出现过);至于三体人向地球派遣的无坚不摧的飞行器“水滴”,其表面依靠强相互作用维系——如果是这样致密的物质,它无需进行任何攻击行为,只要利用自身强大的引力场就已经可以摧毁整个太阳系。

作为一部科幻作品,其中“科学”与“幻想”的比例究竟应该各占多少?对于一些有明显科学错误的桥段,读者又该如何分辨?科幻作品毕竟不是科普读物,对于其中一些不严谨之处不必过于严厉(实际上我们很难找出一部几乎没有科学错误的科幻作品)。但考虑到《三体》巨大的影响力,它在科学方面可能对读者造成的误读确实需要讨论。例如曾在刘慈欣作品中多次出现的将人进行“量子化”的想象——这是一种对于量子力学过于通俗,也是明显错误的阐述(这个理念在他之前的作品《球形闪电》中已经出现过);至于三体人向地球派遣的无坚不摧的飞行器“水滴”,其表面依靠强相互作用维系——如果是这样致密的物质,它无需进行任何攻击行为,只要利用自身强大的引力场就已经可以摧毁整个太阳系。

在另一方面,《三体》故事中固然有许多对于物理学的误解,但另有一些想象情节却与科学发展有暗合之处。在《黑暗森林》的开篇,叶文洁就向罗辑讲述了“宇宙社会学”这一门学科存在的可能性。通过这门学科的研究,凭借着一些基本假设,最终便可以得出“黑暗森林”法则。“宇宙社会学”这门学科在现实中不可能存在,但我们却可以发现,与作者的想象类似,近年来“宇宙生物学”(Cosmobiology,或称为空间生物学Space Biology)、空间生命科学(Space Life Science)却逐渐开始吸引一些宇宙学家的关注。地球是目前宇宙中唯一有生命的星球,别无参照。但是以地球上的种种生物为样本,研究在宇宙中各种极端条件下可能出现的生命形式,则开始成为可能——这门学科与刘慈欣所幻想的“宇宙社会学”确有一些共同之处。

在多年之后,当《三体》的热度消退,人们再去回顾这部作品,仍然会对其自身所具有的多样性所着迷。我们赞叹刘慈欣所构造的精妙故事以及非凡的想象力,我们愿意反复阅读《三体》以及更多的经典科幻作品。很多人正是因为《三体》才成为科幻迷,并且开始关注中国科幻的创作和发展。说到底,是因为科幻这种艺术形式能够带给我们一种极为独特的美感。它让我们可以用一种截然不同的视角去审视文明,观察宇宙,在对异文明的想象中理解自我。 科幻三体