事贵愈贬

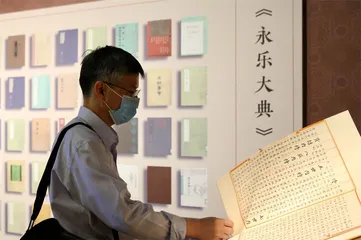

作者:卜键 乾隆帝对于《永乐大典》的关注珍惜,用当下的流行说法乃“高度重视”,由前面写到的一些举措已可见出。而梳理他所颁布的一系列谕旨,却对这部前朝大书多有指责贬损,并非个别处挑错,更像是全面的差评。为何会这样?今天回望此事,梳理当时那些奏章谕旨,追寻剔抉弘历君臣兴修《四库全书》的大制作和小九九,也有点意思。

乾隆帝对于《永乐大典》的关注珍惜,用当下的流行说法乃“高度重视”,由前面写到的一些举措已可见出。而梳理他所颁布的一系列谕旨,却对这部前朝大书多有指责贬损,并非个别处挑错,更像是全面的差评。为何会这样?今天回望此事,梳理当时那些奏章谕旨,追寻剔抉弘历君臣兴修《四库全书》的大制作和小九九,也有点意思。

其实清朝学人(有官员,也有布衣学者)对前明学术的批评讥嘲,无论在朝在野,皆算是一种风气和时尚,乾隆年间尤觉盛行。就连王阳明都遍体箭镞,遑论他人?朱筠提议从《永乐大典》中辑录佚书时,也先说了一通“其书编次少伦,或分割诸书以从其类”,整体上的评价并不高。只是觉得其中保存了很多稀见古本,可以抄凑成卷,使“书亡复存”,才提请皇上下旨辑佚。

掌领枢阁的刘统勋,年轻时也是翰林,庶常散馆后留任,由编修而南书房、上书房行走,其志不在治学,似乎并未关注和查阅过《永乐大典》。当是时也,朝廷正深陷于金川之役,将领士卒、军械辎重消耗巨大,国库银两哗啦啦流出,皇上表示不在意,刘统勋则心急火燎。接到乾隆批转的朱筠之议,他的第一个反应是觉得实属添乱,想要即行驳回。而因于敏中的力挺,也经过一番冷静思考和亲自调阅,刘统勋方才拟出一个初步的辑书思路。他在奏报时说到《永乐大典》,也多有贬抑之词,曰:

……将原书目录六十本取出,逐细阅看,其书大指,系用韵以统字,用字以统事,将平上去入韵字为纲,依次编序。凡经史子集等部,或依音,或从其类,随字收载,多系割裂琐碎。

基本沿用朱筠的说法,只是更为具体些。而说归说,做归做,刘统勋等军机大臣迅速提出具体措施,从翰林院选调能员,实实在在地为辑书做好了准备。

弘历是一个极其明敏、极有主见的皇帝,但也难免受到重臣和近臣的影响。他肯定了刘统勋等人的思路,要求定员责成、认真校勘、拟写提要,也对《永乐大典》点评了几句:“盖此书移贮年深,既多残缺,又原编体例分韵类次,先已割裂;全文首尾,难期贯串。”此时弘历尚未翻阅该书,所评也是由臣下的疏章与面奏中得到的印象。

四天后,军机处呈进《永乐大典》目录和正文各十册,乾隆帝即加拣读。卷首为明成祖的序言,不一定出自马上杀伐、横刀夺位的朱棣之手,却是模拟其声口,称入继大统之后,“乃命文学之臣纂集四库之书,及购募天下遗籍,上自古初,迄于当世,旁搜博采,汇聚群分,著为典奥。以气者天地之始也,有气斯有声,有声斯有字,故用韵以统字,用字以繁事,揭其纲而目必张,振其始而末具举,包括宇宙之广大,统会古今之异同,巨细粲然明备。其余杂家之言,亦皆得以附见,盖网罗无遗,以存考索。使观者因韵以求字,因字以考事,自源徂流,如射中鹄,开卷而无所隐”。瞧永乐大帝这份文化自信,好像预测到300多年后将有人诋毁,先行将“用韵以统字,用字以繁事”的体例之利便扼要讲述,并上升到人与自然和谐的高度。可以推想,读了卷首的这篇序言,弘历心中已是颇为不爽了。

次日,即三十八年二月十一日,乾隆帝再下谕旨,对《永乐大典》提高了批评的调门:

兹检阅原书卷首序文,其言采掇蒐罗颇称浩博,谓足津逮四库。及核之书中,别部区函,编韵分字,意在贪多务得,不出类书窠臼,是以蹖驳乖离,于体制未能允协。即如所用韵次,不依唐宋旧部,惟以《洪武正韵》为断,已觉凌杂不伦。况经训为群籍根源,乃因各韵轇轕,于《易》先列蒙卦,于《诗》先列大东,于《周礼》先列冬官;且采用各字不论《易》《书》《诗》《礼》《春秋》之序,前后错互,甚至载入六书篆、隶、真、草字样,摭拾米芾、赵孟頫字格,描头画角,支离无谓;至儒书之外,阑入释典、道经,于古柱下史专掌藏书、守先待后之义,尤为枘凿不合。

乾隆帝正立意要兴修一部前无古人的《四库全书》,明成祖却说他修的书已然囊括了四库,能不痛加贬抑?针对朱棣所得意自夸的编纂体例,弘历尤其指称其荒唐谬误,认为不应用《洪武正韵》,不应收录佛道典籍,不应分列篆隶真草字样,不应打乱儒家经典的原有序次,吹毛求疵,至于其中有多少道理,那就是见仁见智了。

二月二十一日,刘统勋等呈上奉旨拟订的“校核《永乐大典》条例”,开篇先说:“臣等伏查《永乐大典》一书,成自前明,但夸捃拾之繁,未协编摩之式,虽善本之留存不少,而遗编之丛杂尤多。仰蒙论断精微,折衷至当,钦承训谕,获奉准绳。窃惟采录固在无遗,而别择尤宜加审,今欲徵完册以副秘书,则部分去取之间,不可不确加详核。”与皇上保持高度一致,也对皇上的观点表达无上钦敬。所拟共13条,对辑书做出详细周密的部署。

褒贬是买家啊。由是也可知,不管如何贬低,大都无损于《永乐大典》的价值。弘历君臣多是明白人,贬则贬也,还是将《永乐大典》视作一个文献宝库,将从中辑录佚书,视作纂修《四库全书》的重要板块。

事贵愈贬,出自沈约的《豫章文宪王碑》,“大德风迈,其美云从。事贵愈贬,礼峻弥恭”,原意当为赞美在高位者的谦和谨畏,贬的含义为自贬。拈来形容乾隆君臣对于《永乐大典》的评价,则是贬人,贬低前人,也可见出那个时代、那个朝廷的口非心是。明知其珍稀贵重,无可替代,偏要将之先痛贬一通,再说其中还有一些可供采择的古本。说到底,还是为了突出和显摆自个,为刚开始兴修的《四库全书》造势。 四库全书