港乐黄金时代的谢幕

作者:艾江涛 上世纪90年代初,那时我还在读小学,每到假期,总要去外婆家和几个表兄弟一起玩,我们每天最期待的,就是听到《铁血丹心》的主题曲响起。当时TVB83版《射雕英雄传》正在电视台播出,每天两集。剧中每一首歌曲,多年之后听到,仍伴随记忆中的电视画面,比如郭靖在灵堂祭奠“江南七怪”中死去的六怪时,响起《千愁记旧情》;杨康毒发铁枪庙时,穆念慈一面轻抚他已经冰冷的面庞,一面失神吟唱《肯去承担爱》。很多年后,我们才关注到那些歌曲的演唱者罗文和甄妮,又过了些年,才知道它们的词曲作者正是联手打造港乐巅峰的“辉黄”:顾嘉辉和黄霑。

上世纪90年代初,那时我还在读小学,每到假期,总要去外婆家和几个表兄弟一起玩,我们每天最期待的,就是听到《铁血丹心》的主题曲响起。当时TVB83版《射雕英雄传》正在电视台播出,每天两集。剧中每一首歌曲,多年之后听到,仍伴随记忆中的电视画面,比如郭靖在灵堂祭奠“江南七怪”中死去的六怪时,响起《千愁记旧情》;杨康毒发铁枪庙时,穆念慈一面轻抚他已经冰冷的面庞,一面失神吟唱《肯去承担爱》。很多年后,我们才关注到那些歌曲的演唱者罗文和甄妮,又过了些年,才知道它们的词曲作者正是联手打造港乐巅峰的“辉黄”:顾嘉辉和黄霑。

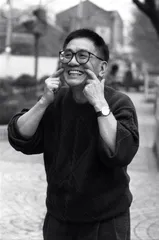

黄霑曾在他的博士论文《粤语流行曲的发展与兴衰》中将港乐划分为四个时代:《夜来香》时代(1949~1959)、《不了情》与《绿岛小夜曲》时代(1960~1973)、《我係我》时代(1974~1983)、《滔滔两岸潮》时代(1984~1997)。而1931年出生于广州、17岁随家人迁居香港的顾嘉辉,几乎在港乐的每个时代都留下了深深印记。在第一个时代,顾嘉辉凭借出色的音乐天分,在那时还属于菲律宾乐师天下的香港,跻身高级夜总会领班。1963年,他得到机会去伯克利音乐学院进行两年的系统乐理学习。学成回港后,顾嘉辉先后加盟邵氏电影和香港无线电视台(TVB),TVB的许多电视剧主题曲和配乐都打上了他的烙印。如果说在第二个港乐时代,顾嘉辉已经以《梦》《明日之歌》《郊道》这样的“国语”名曲头角峥嵘,那么接下来的七八十年代,他则是与许冠杰一起,开辟了香港粤语流行音乐的黄金时代。用黄霑的话说,“香港音乐自此找到了自己的独特声音”。

黄霑曾在他的博士论文《粤语流行曲的发展与兴衰》中将港乐划分为四个时代:《夜来香》时代(1949~1959)、《不了情》与《绿岛小夜曲》时代(1960~1973)、《我係我》时代(1974~1983)、《滔滔两岸潮》时代(1984~1997)。而1931年出生于广州、17岁随家人迁居香港的顾嘉辉,几乎在港乐的每个时代都留下了深深印记。在第一个时代,顾嘉辉凭借出色的音乐天分,在那时还属于菲律宾乐师天下的香港,跻身高级夜总会领班。1963年,他得到机会去伯克利音乐学院进行两年的系统乐理学习。学成回港后,顾嘉辉先后加盟邵氏电影和香港无线电视台(TVB),TVB的许多电视剧主题曲和配乐都打上了他的烙印。如果说在第二个港乐时代,顾嘉辉已经以《梦》《明日之歌》《郊道》这样的“国语”名曲头角峥嵘,那么接下来的七八十年代,他则是与许冠杰一起,开辟了香港粤语流行音乐的黄金时代。用黄霑的话说,“香港音乐自此找到了自己的独特声音”。

“顾嘉辉和许冠杰之前的香港乐坛,主要是‘国语’流行歌,我们叫‘国语时代曲’,多数是台湾传过来的,像《今夜不回家》这种歌。然后粤语的也有,但是都比较低俗,因为他们多数是用粤语的俚语来写来唱的。顾嘉辉、许冠杰、黄霑他们出来之后,粤语的流行音乐就高级了很多。”刘卓辉向本刊回忆道。刘卓辉在上世纪80年代末进入香港乐坛,后来为Beyond乐队和“四大天王”创作了大量经典歌曲。

“顾嘉辉和许冠杰之前的香港乐坛,主要是‘国语’流行歌,我们叫‘国语时代曲’,多数是台湾传过来的,像《今夜不回家》这种歌。然后粤语的也有,但是都比较低俗,因为他们多数是用粤语的俚语来写来唱的。顾嘉辉、许冠杰、黄霑他们出来之后,粤语的流行音乐就高级了很多。”刘卓辉向本刊回忆道。刘卓辉在上世纪80年代末进入香港乐坛,后来为Beyond乐队和“四大天王”创作了大量经典歌曲。

1974年,TVB首部电视剧《啼笑因缘》开播。人们把顾嘉辉作曲、叶绍德填词、仙杜拉主唱的同名主题曲视为香港流行音乐的分水岭,港人从此一改歧视,开始接受粤语流行曲。顾嘉辉后来回忆过他在写这首歌时战战兢兢的心情:“初时我和剧集的编导王天林都有这种担心,所以这部电视剧的歌曲我们交由仙杜拉演唱。原因是她在乐坛中以唱英文及‘国语’为主,由她唱出这些粤语歌曲,起码不会给人老套的感觉,用多少洋化的歌手来平衡那些中国化的歌曲,可见那时的信心实在不大。”

同年,电影《鬼马双星》夺得年度票房冠军,许冠杰的粤语同名主题曲也大受关注。黄霑曾分析,与顾嘉辉在《啼笑因缘》中以欧美流行曲式,配器上主要采用二胡和月琴等传统乐器的做法不同,许冠杰的《鬼马双星》采用纯西洋的编曲风格和带有俚语的粤语歌词,成为另一种形式的中西合璧。

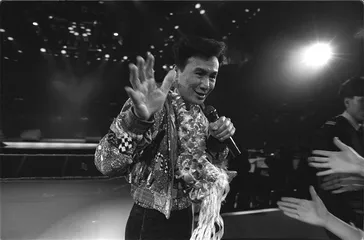

就这样,顾嘉辉与许冠杰以各自的方式共同开启了港乐流行歌曲的新时代。1974~1978年间,许冠杰的四张唱片——《鬼马双星》《天才与白痴》《半斤八两》《卖身契》——随着同名电影的上映,接连销量攀升,分别达到创纪录的15万张、20万张、35万张、55万张。1983年5月,香港体育馆(红磡馆)刚刚启用,许冠杰就连开三场个人演唱会,成为港乐最早的“天王巨星”。

90年代初,许冠杰退隐乐坛之际,黄霑撰文对这位港大同学表达敬意:“整体而论,许冠杰真是粤语流行曲的大功臣,对粤语流行曲的兴起,有极大的功绩。他是第一位唱粤语流行曲的港大同学。讨洋太太、念洋书的现代青年,也带头唱起粤语流行曲来,这实在对粤语歌的推广,起了极大作用。当时,社会上仍然对粤语流行曲,有很多自卑与偏见。许冠杰是消除这种莫名其妙自卑感的重要人物。在这方面的成就,少人能及。”

90年代初,许冠杰退隐乐坛之际,黄霑撰文对这位港大同学表达敬意:“整体而论,许冠杰真是粤语流行曲的大功臣,对粤语流行曲的兴起,有极大的功绩。他是第一位唱粤语流行曲的港大同学。讨洋太太、念洋书的现代青年,也带头唱起粤语流行曲来,这实在对粤语歌的推广,起了极大作用。当时,社会上仍然对粤语流行曲,有很多自卑与偏见。许冠杰是消除这种莫名其妙自卑感的重要人物。在这方面的成就,少人能及。”

与兼为歌手的许冠杰不同,顾嘉辉的主要阵地是电视剧。刘卓辉向本刊回忆:“TVB在1974年之后大量制作电视剧,每部电视剧的主题歌几乎都是顾嘉辉的作品,出一首红一首,非常厉害。那时候香港人也没有那么多娱乐,下班回家,一家人一起吃饭,看电视剧就是主要的娱乐。看完电视剧大概9点钟,再看另外一个综艺节目《欢乐今宵》。”

从《啼笑因缘》(1974)、《狂潮》(1976),到《上海滩》(1980)、《天龙八部》(1982)、《射雕英雄传》(1983),这些TVB早期电视剧使粤语歌曲的影响无远弗届,用顾嘉辉的弟子、音乐人杜自持的话说:“七八十年代的电视剧主题曲太厉害了,广东歌因此被带到全世界每个有华人的地方。我听说,《上海滩》的前奏一出来,老外都知道。”

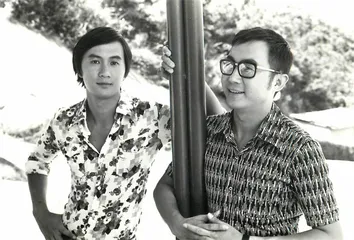

那是顾嘉辉的时代,也是港乐逐渐走向巅峰的时代。1978年香港电台创办“十大中文金曲”,之后的四五届获奖作品,顾嘉辉总要有四五首。因此,当1981年顾嘉辉获得首届代表香港乐坛的最高荣誉“金针奖”,很多人感慨这个奖便是为他量身定做。同年,50岁的顾嘉辉再度赴美五个月,学习更为商业的音乐创作模式。临行前,TVB为他举办的“群星拱照顾嘉辉”晚会上,众星云集。在黄霑起哄下,顾嘉辉和许冠杰为黄霑、邓伟雄、郑国江三人合写的送别诗《为你献上心韵》当场即兴作曲,群星合唱,成为华语音乐史上的经典时刻。

“辉哥对我来说不是师徒那么简单,60年代他刚开始做音乐的时候,就和我爸爸在一起工作,我六七岁的时候就叫他叔叔。”杜自持的父亲是香港有名的菲律宾籍爵士钢琴师,曾和顾嘉辉一起在六国饭店的仙掌夜总会工作。1981~1985年,杜自持曾担任顾嘉辉的助手,“以前谱子不像现在这样可以用电脑打出来,每一张都要用手写出来。比如他写了一个总谱,我的工作是把总谱抄出来,将每个乐器的分谱分出来。经常陪他去录音棚,慢慢地,他让我帮他编一些简单的曲子,所有录音的歌都由我来弹键盘。后来我独自接了很多编曲项目,不用每天过去,但如果他需要我帮忙,打个电话我就去了。”杜自持回忆,辉哥每天早餐后就去工作坊作曲,如果顺利,可能一个早上就写好了。他一般习惯午睡一个半小时左右,起来继续编早上写的曲子,然后第二天去录音棚,请歌星配唱、混音,速度非常快。“顾嘉辉和黄霑他们两个人为什么可以那么快创作出那么好的作品?都是时间赶逼出来的。比如导演说明天一定要,如果没有我就要跳海。”

杜自持印象最深的是,很多时候因为时间赶,辉哥就在录音棚编曲,“他很厉害,我们编曲旁边一定要有钢琴,如果没有就编不好;辉哥不是,只要给他一个谱子一支笔,他在脑子里就能构思”。由于长期在辉哥身边工作,杜自持开始作曲时也明显受到他那种“粤语中式小调”的影响。用他的话说:“辉哥的曲子旋律非常简单,都是八分音符,非常容易上口容易唱;不像现在很多歌都是十六分音符,那种密密麻麻的写法。”

2011年,黄霑已经去世7载,在香港亚洲电视一档节目《香港百人》中,80岁的顾嘉辉忆起与老友的合作历程。虽已记不得在自己创作的1200多首歌曲中究竟与黄霑合作了多少首,但顾嘉辉仍清楚记得两人的第一次合作,是1972年的“国语”歌曲《爱你变成害你》。面对镜头,往日情景历历在目:“现在回想(当时合作)都很困难,因为(以前)没有传真机,我们在电话中如何给他曲谱,很不容易,就要每个音告诉他。例如《上海滩》Mi So La,Mi So就是最后一拍,La是第一拍,在电话中每个小节告诉他,很浪费时间,要每个小节先记出来,然后才写到词。那个时间我们很赶,多数电视台给我们三个星期,我用了两个多星期去做旋律,连夜打电话给黄霑,告诉他明天要用,我现在刚作完曲。他当然很不高兴,骂声四起,但其实我们两个用这个形式,都可以做到很多好东西出来。”

2011年,黄霑已经去世7载,在香港亚洲电视一档节目《香港百人》中,80岁的顾嘉辉忆起与老友的合作历程。虽已记不得在自己创作的1200多首歌曲中究竟与黄霑合作了多少首,但顾嘉辉仍清楚记得两人的第一次合作,是1972年的“国语”歌曲《爱你变成害你》。面对镜头,往日情景历历在目:“现在回想(当时合作)都很困难,因为(以前)没有传真机,我们在电话中如何给他曲谱,很不容易,就要每个音告诉他。例如《上海滩》Mi So La,Mi So就是最后一拍,La是第一拍,在电话中每个小节告诉他,很浪费时间,要每个小节先记出来,然后才写到词。那个时间我们很赶,多数电视台给我们三个星期,我用了两个多星期去做旋律,连夜打电话给黄霑,告诉他明天要用,我现在刚作完曲。他当然很不高兴,骂声四起,但其实我们两个用这个形式,都可以做到很多好东西出来。”

黄霑生前说故事,半夜接到顾嘉辉的电话,他只用了20分钟便写完歌词,然后在天亮前的三四个小时一直琢磨黄浦江到底有没有浪,自己歌词中写的“浪奔浪流”是否合理,查了很多老上海的资料后,他豁然开朗:“轮船开过之后就有浪了。”

杜自持对“辉黄”合作的《狮子山下》非常喜欢,他告诉本刊:“广东歌最难的是音,有高中低音,发错音字的意思都改了,超难写。《狮子山下》的歌词超级厉害,用一两句话可以把一个很大的意思写出来:我哋大家/用艰辛努力写下那/不朽香江名句/放开彼此心中矛盾/理想一起去追。这两人是黄金组合,以后都没有了。”

也曾有记者采访黄霑,问他本人最满意的代表作,黄霑答曰:“《沧海一声笑》高迈悠远,最为侠气;《旧梦不须记》哀而不怨,柔情万般。两首歌曲集结侠骨、柔情,可谓双璧。”这话传到顾嘉辉耳中,他笑说:“一首《两忘烟水里》就已经侠骨柔情,两样都有了,这个笨黄霑居然要讲两首!”

《两忘烟水里》是TVB82版《天龙八部之六脉神剑》的主题曲,这一版本由于引入内地较晚,未能像后来的97版《天龙八部》那样风靡,不过在许多港人心中,那一版的《天龙八部》,包括它的歌曲,始终是经典。

对许多内地观众来说,最能体现侠骨柔情的“辉黄”作品,要数TVB83版《射雕英雄传》中的8首歌曲。这8首歌曲中,《铁血丹心》由邓伟雄作词,《满江红》为岳飞原词,《四张机》用的是小说原著中转引的一首无名氏的宋词,其余5首均为“辉黄”出品。演唱这些作品的罗文、甄妮同样是当时乐坛不可多得的天作之合。正如顾嘉辉在许多场合所言,当时他写的歌曲,不但有一批诸如黄霑、卢国沾、邓伟雄、郑国江的词人作词,还有一批最能唱的歌星演绎,这其中就有后来同获“金针奖”的罗文和甄妮,以及顾嘉辉最喜欢的“双叶”,即叶丽仪和叶振棠。正是他们一起,共同造就了港乐的黄金时代。

作为资深“辉迷”,卢雨从90年代开始听顾嘉辉的歌,从去年开始,他将顾嘉辉创作的金曲制作成系列视频,在各大平台解说,曾引起不小的关注。“顾嘉辉为武侠剧创作歌曲,有这样一个特点,围绕剧情主线,为剧中主要人物刻画一个对应的音乐形象。”卢雨说。“射雕英雄传”系列歌曲作为顾嘉辉成熟音乐风格的集大成者,尤其体现在三首男女对唱的主题曲上,顾嘉辉把齐唱、重唱、轮唱、复调等所有可能用到的对唱方式,发挥到了极致。

自上世纪80年代中期起,顾嘉辉大幅减产,90年代移民加拿大后,他逐渐淡出乐坛。在那个巨星迭出、造星与传播最为兴盛的时代,港乐经历了它最后的辉煌。已成为一代宗师的顾嘉辉继续为“天王天后”们打造了一批经典名曲:张国荣的《当年情》《奔向未来的日子》;谭咏麟的《谁可改变》《楚河汉界》;陈百强的《摘星》《画出彩虹》;梅艳芳的《心债》;等等。用一位评论者的话说:“没有顾氏名曲,就算不得时代巨星。”

进入21世纪,港乐不复昔日,顾嘉辉和黄霑的作品作为那个时代的象征,却越来越成为怀旧情感的共鸣所在。近些年票房好的港片如《扫毒》《窃听风云3》《边缘行者》,都回身去选用了顾嘉辉的旧作,《共你痴痴在爱》抑或《当年情》《世间始终你好》。某种程度上,缺少了顾嘉辉的音乐,就没法怀旧,要找到香港味道,必须回到顾嘉辉。

“今日我,与你又试肩并肩/当年情,此刻是添上新鲜/一望你,眼里温馨已通电/心里边,从前梦一点未改变。”就像张国荣在《当年情》中所唱,港乐黄金时代虽逝,但每听到那些经典旋律,仍然是“从前梦一点未改变”。

(本文写作参考黄霑著《粤语流行曲的发展与兴衰》。感谢卢雨对采访的帮助) 港乐流行音乐