商博良的遗产

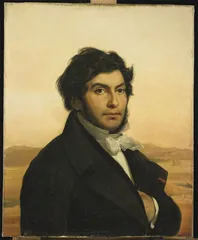

作者:张星云 1822年,31岁的让-弗朗索瓦·商博良(Jean-François Champollion)在经过漫长的准备工作后,终于成功破译了罗塞塔石碑上的古埃及象形文字铭文,使得这一古老的文字在失传1500年后再次被释读。但商博良没有止步于此,他随后整理、撰写了古埃及语语法书、字典,在法兰西学院开课讲授古埃及象形文字,并出任了法国卢浮宫古埃及馆首任馆长,在一步步完善法国的古埃及文物收藏的同时,也致力于将古埃及文明介绍给公众。

1822年,31岁的让-弗朗索瓦·商博良(Jean-François Champollion)在经过漫长的准备工作后,终于成功破译了罗塞塔石碑上的古埃及象形文字铭文,使得这一古老的文字在失传1500年后再次被释读。但商博良没有止步于此,他随后整理、撰写了古埃及语语法书、字典,在法兰西学院开课讲授古埃及象形文字,并出任了法国卢浮宫古埃及馆首任馆长,在一步步完善法国的古埃及文物收藏的同时,也致力于将古埃及文明介绍给公众。

商博良41岁英年早逝,但他的影响是巨大的。从读懂象形文字开始,人们不再只是把古埃及视作神秘的象征,而是最终逐步了解到古埃及文明原来曾如此璀璨。后来,埃及学作为一门新的学科,1822年被视为正式诞生之日,商博良也因此被称为“埃及学之父”。

现年74岁的卢浮宫古埃及馆名誉馆长吉耶梅特·安德勒-拉诺埃(Guillemette Andreu-Lanoë)可谓商博良的正统追随者,她是埃及学学者,也是考古学、象形文字研究者,以及策展人。

她从22岁就投身卡纳克神庙的考古工作,70年代至80年代作为法国东方考古研究院(IFAO)研究员在代尔麦地那参与考古发掘,80年代至90年代在法国卢浮宫学院教授古埃及考古和象形文字课程,2001年起成为卢浮宫策展人,2007年至2014年担任卢浮宫古埃及馆馆长,也就是当年商博良所担任的职位。在50年的职业生涯里,她在全球参与策划过20多场关于古埃及的展览。

此次在法国国家图书馆举办的展览“商博良的冒险,象形文字的秘密”,是首次对商博良生前研究手稿的全面展出,安德勒-拉诺埃花了一年时间,将手稿全部整理、研究。正是在研究手稿的过程中,安德勒-拉诺埃发现了商博良独特的研究方法,以及为何最终是他破译了罗塞塔石碑。

本刊通过邮件采访了安德勒-拉诺埃,从商博良手稿,到卢浮宫和法国国家图书馆的古埃及文物馆藏,她谈到商博良留给埃及学、考古学和象形文字研究的遗产。“象形文字研究与考古学是埃及学的两个领域。对于大众来说,显然图坦卡蒙墓穴的发掘比对普里斯莎草纸的释读更吸引眼球。在烈日和沙漠中的考古让人浮想联翩,但对莎草纸的严谨和持续的研究则不那么‘性感’。”拉诺埃说。但她也提到,以前埃及学学者主要研究官方文本,而最近以及将来,更多的学者开始研究个人文本,那些关于日常生活的文本,比如忧愁、争论、爱、恐惧和个人信仰。

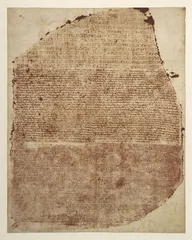

三联生活周刊:200年前,商博良破译罗塞塔石碑,标志着埃及学的诞生。但其实石碑1799年被拿破仑军队发现,1801年被运到英国,保存于大英博物馆的20年里,欧洲学者竞相展开破译工作,为何是商博良最后成功破译了?

三联生活周刊:200年前,商博良破译罗塞塔石碑,标志着埃及学的诞生。但其实石碑1799年被拿破仑军队发现,1801年被运到英国,保存于大英博物馆的20年里,欧洲学者竞相展开破译工作,为何是商博良最后成功破译了?

安德勒-拉诺埃:确实,在商博良破译象形文字之前,一些学者已经开始研究,比如英国学者托马斯·杨(Thomas Young),当时他已经提出铭文椭圆框中的象形文字应该是国王名字的假说,并认为另一块由班克斯于1815年发现于费莱、1819年连同底座一起运往英国的方尖碑上,其椭圆框中的象形文字也应该是女王克里奥巴特拉的名字。

但商博良能够最终成功破译象形文字,在于他有着一种天才般的勇敢而又坚定的直觉。不过要理解这个,首先需要了解古埃及语根据功能和时代分为几类。象形文字是表意文字,也就是说人们可以看出来字符代表的是鸟或者人,这种文字通常用于神庙之上。在莎草纸上书写的行政政令和文学所用的文字,通常是僧侣体,是一种草书版的象形文字。世俗体埃及语书写出来更随意,是公元前7世纪出现、替代僧侣体的一种文体。在亚历山大大帝征服埃及后,希腊语成为埃及的官方语言和行政语言。随后在公元4世纪,随着天主教的到来,埃及人才开始逐步使用科普特语,后者是一种古埃及语与希腊语结合的语言。随着642年被阿拉伯人征服,埃及人开始说、写阿拉伯语,而科普特语依然被天主教徒用作礼拜语言。

商博良很早就意识到,科普特语应该被视为古埃及语的晚期形式。这一由字母构成的语言,其字母基本从希腊字母衍生出来,同时又加入了7个字母来代表希腊语中没有的特殊发音。通过对比科普特语和埃及语,他开始逐步确认象形文字中的发音和语义,并为象形文字中出现的大自然元素、鸟类等命名,以编写出一套埃及语与科普特语的词典。

商博良很早就意识到,科普特语应该被视为古埃及语的晚期形式。这一由字母构成的语言,其字母基本从希腊字母衍生出来,同时又加入了7个字母来代表希腊语中没有的特殊发音。通过对比科普特语和埃及语,他开始逐步确认象形文字中的发音和语义,并为象形文字中出现的大自然元素、鸟类等命名,以编写出一套埃及语与科普特语的词典。

同时,罗塞塔石碑对破译象形文字也至关重要,因为这块石碑上不仅刻有象形文字,还刻有世俗体埃及语和希腊语翻译。商博良找来罗塞塔石碑文本,在了解了希腊语和科普特语意义后,开始解读碑文中埃及象形文字每个字符的发音和意义,通过不断翻译、对比,最终一点点地建立起了古埃及象形文字的语法和词汇。

他的这套方法成功了。比如他知道科普特语中的太阳读作“Re”,于是他推断,象形文字中代表太阳的圆圈应该也读作“Re”。同时,他也明白了埃及象形文字的双重意义:表意文字同时也可以根据读音来书写。比如“家”在象形文字中写成“家”的形象,而发音为“per”,但在任何情况下,发音为“per”的同音字都可以写成“家”的形象。

就这样,商博良逐步破译了象形文字。他希望通过这种方式,最终可以翻译所有象形文字的文本,并让人们重新了解到这一伟大文明。

三联生活周刊:法国国家图书馆的这次商博良纪念展是首次对商博良生前手稿的全面整理和展出,为什么手稿会保存在这里?

三联生活周刊:法国国家图书馆的这次商博良纪念展是首次对商博良生前手稿的全面整理和展出,为什么手稿会保存在这里?

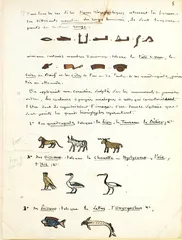

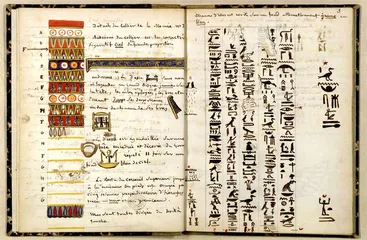

安德勒-拉诺埃:商博良的一生都在致力于将自己所研究的古埃及知识传播给别人,只可惜他41岁就突然去世了,留下了大量重要的基础性文件和未经整理的手稿,这部分艰巨繁重的整理手稿工作,留给了他的哥哥雅克-弗朗索瓦·商博良(Jacques-François Champollion)。这些手稿包括笔记、抄写的莎草纸上的象形文字、雕塑轮廓的素描绘画、拓片、信件、象形文字的翻译和总结语法的各种试验,简直可以说是一套完整的破译古埃及象形文字的说明书,其间还包含着大量摸索、假设和灵感。

商博良去世后的30多年里,他的很多著作在他哥哥的整理下陆续出版,包括《埃及和努比亚的遗迹》《埃及语语法》《埃及语词典》。他哥哥当时在法国皇家图书馆手稿部门任职,也就是如今法国国家图书馆的前身,在他哥哥的力主下,国家最终收购了商博良生前的全部研究手稿,入藏皇家图书馆。因此可以说,法国皇家图书馆在18世纪和19世纪之交时是埃及学诞生的重要地点。

入藏皇家图书馆后,商博良手稿被装订成88卷,后来部分手稿经常被借展,在此次展览前从未被整体研究过。我和我的两位同事为了这次在法国国家图书馆举办的商博良纪念展览,将这些无序的手稿重新整理了一遍。我们三人都是埃及学学者,但依然用了一年时间才整理完这些手稿,为了配合这些手稿的展出,我们又从卢浮宫和都灵博物馆借来商博良曾看到、观察或描绘的文物,在展览中进行对比。如今,商博良全部手稿都已经编号并数字化,所有人都可以通过法国国家图书馆的数据库平台查阅。这些手稿很有历史价值,我举个简单的例子,商博良详细记录了自己所研究的古埃及遗址当时的颜色,其中一些遗址现在早已褪色,因此他记录的历史信息就很重要了。也正是通过整理这些手稿,我们可以清晰地跟随商博良一步一步地去了解他破译象形文字的整个过程。

三联生活周刊:在对商博良手稿做全面研究后,你觉得商博良与同时期其他学者的研究方法有何不同?

三联生活周刊:在对商博良手稿做全面研究后,你觉得商博良与同时期其他学者的研究方法有何不同?

安德勒-拉诺埃:在筹备展览期间,我们根据商博良的手稿,前往都灵埃及博物馆,看到商博良曾经研究过的古埃及文物实物,并希望以此检验商博良创造的象形文字释读体系的准确性。这时我们才发现,原来商博良对古埃及投入了如此多的情感,这在科学界是非常罕见的。从他的绘画手稿中,能看出他的细致和敏感,他写的关于都灵博物馆里古埃及雕塑的诗,也情感充沛。

商博良的热情,他无限的好奇心、他的个性,都是他破解象形文字的关键因素。可以说,商博良成功释读古埃及象形文字,绝不是那种一瞬间的“天才闪光”,而是基于他自己创造的一套严谨、刻苦的研究方法:一个年轻人,独自展开一项不朽的事业,他逐步掌握了20多种古代语言,并竭尽所能地前往各地博物馆抄写、研究他所能看到的所有象形文字铭文。

在很小的时候商博良就意识到,如果要破译埃及象形文字,需要学习其他历史悠久的语言。在学习了希腊语和拉丁语之后,他在1801年11岁的时候开始学习希伯来语,两年后开始学习阿拉伯语、古叙利亚语和阿拉米语。随后他又开始学习中文、埃塞俄比亚语和《古兰经》经文中的语法。1804年,14岁的他展开了一项对圣经寓言故事中出现的希伯来语人名的历史分析研究。15岁时他认识了拉斐尔·德·莫纳希斯(Raphaël de Monachis),一位埃及天主教修道士,正是此人推动他开始学习科普特语。16岁时,商博良入选成为格勒诺布尔科学与艺术学会成员。

在对象形文字产生巨大热情的早期,商博良的哥哥充当了他人生导师的角色,为他提供了诸多学术书籍,也是他的哥哥决定把学业上飞速进步的商博良带去巴黎上学。1807年至1809年,商博良进入法兰西学院下属的东方语言学院,同时也在皇家图书馆跟随学者欧班-路易斯·米林(Aubin-Louis Millin)学习考古。

在巴黎,商博良拜访了大量当年参加过拿破仑埃及探险队的成员,以及去过埃及旅行的人,还有东方学学者。这些会面,不仅让他开启了自己对古埃及文物的私人收藏之路,也让他认识了很多未来的埃及学研究合作伙伴。

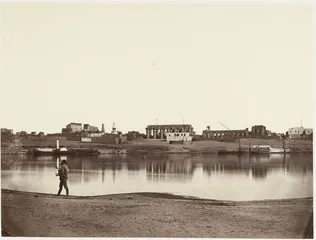

商博良的研究方法就是,深入掌握大量古代语言,同时大量收集象形文字文本和铭文。19世纪初,他先是在皇家图书馆里研究了人们从埃及带回来的文本,然后又去了欧洲各大博物馆。1824年至1826年,他走遍整个欧洲,研究剑桥、都灵、佛罗伦萨、那不勒斯、罗马、日内瓦和里昂的古埃及文物藏品,从各类石碑、雕塑、木乃伊和莎草纸上抄写铭文。在踏实地做好这些准备后,他才于1828年率领考古工作队前往埃及考察,这可以说是对他多年来研究象形文字的一个实现,他终于可以实地阅读那些篆刻在墓穴和石碑上的铭文,并检验自己编写的象形文字语法是否准确。也是在那次考察中,他向法国政府推荐了卢克索方尖碑,也就是后来被竖立在巴黎协和广场上的那一座。

在商博良之前,古埃及神庙被认为是古希腊人制作的,因为神庙上雕刻的神的名字通常是以古希腊语体呈现的,因此被认为是古希腊神明,但商博良在破解象形文字后,通过阅读神庙上的神话故事,确认了这些神庙都是金字塔时期的产物,应该被视为古埃及的发明。

破译罗塞塔石碑之后,商博良逐步建立起古埃及语法,但他并不满足于破译象形文字,而是同时在研究世俗体埃及语、僧侣体以及科普特语,这使得他将科普特语的已知词汇量翻了一番。他还认为,破译象形文字是了解古埃及文明的第一步。他开始着手于撰写古埃及历史,对各类出土的古埃及文物进行解读,分析它们的功用。

要知道,商博良身后摄影技术逐渐普及,埃及学学者们可以更有效率地实地记录遗迹和文物了,但在当年,商博良要将自己所见的完全不懂的象形文字用纸笔全部抄写下来,工作量本身就是巨大的。

商博良写的书,尤其是《埃及语语法》和《埃及万神殿》,可以让后人在一个方法规矩、工整的学术框架下进行研究。200年来,尽管考古发现不断,但人们上课、去图书馆看资料、去博物馆看文物、去考古现场观察、拍照、解读并发表象形文字释读文本的研究方法,依然与商博良那时所做的并无二致。在这一点上,商博良可以说是作为一门科学学科的埃及学的创始人。

三联生活周刊:研究埃及学是一方面,怎样把埃及学传播出去是另一方面,这是当年商博良遇到的问题。对于如何通过博物馆展出古埃及文物,商博良是怎样考虑的?

安德勒-拉诺埃:商博良很清楚,自己在学术上的发现,需要通过各种方式传播出去,让更多人了解到古埃及文明的伟大之处。而商博良所在的年代正好处于法国公共博物馆萌发的时代。1789年法国大革命使得曾经属于皇权的古代和现代艺术收藏归为公有,也是在这样的背景下,公共博物馆这一概念诞生了,诸多皇家城堡变成了展出艺术收藏的展厅,让法国百姓一睹曾经只有贵族才能欣赏到的“美”。1793年,卢浮宫成为公共博物馆。卢浮宫博物馆创建之初,只展出西方艺术品。古代艺术博物馆1795年创办,隶属于法国国家图书馆,是法国第一所公立考古博物馆,馆藏中就有古埃及文物。

卢浮宫是从1818年起开始入藏古埃及文物的,但那几年并没有将它们展出过。1826年,法国国王查理十世任命商博良为卢浮宫首任古埃及文物馆馆长,在卢浮宫拥有四个展厅来展览古埃及文物馆藏,而商博良设计的展线,在当时有着非常现代化的概念。他于1826年为卢浮宫古埃及馆策划了三种主题:神、日常生活、葬礼仪式。尤其是他决定展出古埃及人日常生活的物品,这在博物馆历史上是革命性的。

1831年,法国国王路易-菲利普命法兰西学院开设埃及学,任命商博良为首任埃及学讲座教授。商博良开课当天,各国学者和大使坐满了法兰西学院的教室,听他讲授破译象形文字的原委。但当时商博良的身体状况已经很不好了,他在法兰西学院教课的同时,还在忙于他著述的整理和出版准备工作。9个月后,他停止了授课,再3个月后,他就去世了。

他的哥哥为他的这些社会身份的任命做了很多努力。而在商博良去世后,他的哥哥不仅为他整理手稿、出版作品,还常常在期刊上撰写文章回击质疑他弟弟埃及学理论的学者们,直到他自己1867年去世。

1922年,在商博良破译象形文字100周年的时候,埃及学学术圈才对商博良的贡献达成了广泛共识,并由此开启了国际范围对商博良贡献的认知。卢浮宫古埃及馆

三联生活周刊:你也曾担任卢浮宫古埃及文物馆馆长,如今的卢浮宫古埃及文物馆藏是如何构成的?从商博良担任首任卢浮宫古埃及馆馆长至今,有过什么变化?卢浮宫最重要的古埃及文物馆藏有哪些?

安德勒-拉诺埃:商博良在卢浮宫的办公室,天花板上是莱昂·科涅特(Léon Cogniet)1835年绘画的《在拿破仑·波拿巴的命令下远征埃及》。显然,那次远征对法国的古埃及文物馆藏影响深远。

1798年至1801年,由拿破仑领导的埃及远征军虽然以失败告终,但随军队一同前往的科学团队却受益匪浅,其回响在整个欧洲范围内持续不断,并开启了欧洲正视真实埃及的序幕。但与思想启蒙不同,那次远征并没有为卢浮宫在内的诸多欧洲博物馆带回来多少文物。更主要的是随军学者们的观察、绘画和描线图,这些记录后来被编进当时的学术出版物《埃及记述》。

1798年至1801年,由拿破仑领导的埃及远征军虽然以失败告终,但随军队一同前往的科学团队却受益匪浅,其回响在整个欧洲范围内持续不断,并开启了欧洲正视真实埃及的序幕。但与思想启蒙不同,那次远征并没有为卢浮宫在内的诸多欧洲博物馆带回来多少文物。更主要的是随军学者们的观察、绘画和描线图,这些记录后来被编进当时的学术出版物《埃及记述》。

不久后,1805年,穆罕默德·阿里创立了自己的王朝,在执政期间,他决定加强与欧洲国家的外交和经济联系。对他来说,如果想要埃及实现现代化,文化遗产是很好的吸引法国、英国和普鲁士的资本,古埃及文物自此开始进入欧洲各大博物馆。

19世纪初,通过古董商和各国驻埃及领事,大量重要文物进入欧洲博物馆馆藏。直到法国人奥古斯都·马里埃特(Auguste Mariette)和马斯佩罗(Gaston Maspero)担任埃及文物部部长时,才通过建立文物遗产法终止了这种盗窃活动。19世纪末,外国考古队在埃及的考古发掘才开始被管制,通过立法,埃及要求外国考古队起码将发掘出的一半文物留在埃及。包括卢浮宫在内的西方博物馆继续在文物市场上购买藏品,也继续通过考古队获得文物。

1826年商博良被任命为卢浮宫首任古埃及馆馆长前,法国的大部分古埃及文物都在外省个人收藏家手中,比如普罗旺斯埃克斯的弗朗索瓦·萨利耶(François Sallier)、弗朗索瓦·莫里斯·格拉内(François Marius Granet),勒芒的爱德华·德·蒙图莱(Édouard de Montulé),里昂的弗朗索瓦·阿尔托(François Artaud)。1825年至1827年,商博良说服查理十世相继收购了英国驻埃及总领事索尔特(Henry Salt)和法国驻埃及总领事德罗韦蒂(Bernardino Drovetti)的部分收藏。在被任命为卢浮宫古埃及馆馆长之后,商博良将自己的全部精力都用于如何现代化藏品展陈,同时也将自己的古埃及文物收藏给了卢浮宫。

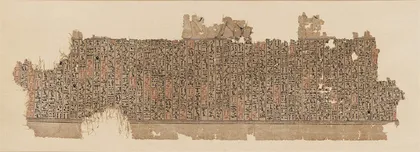

1907年,卢浮宫从法国国家图书馆接收了一大批精美的古埃及文物馆藏,其中就有丹德拉星盘,这件取自丹德拉哈托尔女神庙天花板的浅浮雕描绘的是一张包含金牛座和天秤座的星盘,代表着古埃及天文学的认知。也有几件重要藏品留在了法国国家图书馆,其中包括普里斯莎草纸,由法国埃及学学者艾米尔·普里斯·达文尼(ÉmilePrissed’Avennes)于1856年在底比斯发现,这件莎草纸是世界上历史最悠久也是保存状态最完好的文本,如今依然是诸多学者的研究重点。

要说卢浮宫的重点埃及文物,首先肯定是“书吏凯伊”,它是奥古斯都·马里埃特在埃及担任文物部部长时带回法国的。其次是阿赫托特普祭堂,一座完整的小型遗址,卢浮宫于1903年从埃及政府手中将其购入,祭堂装饰着彩绘浮雕,并刻有象形文字,展现了古埃及人的日常生活,描绘了尼罗河谷的乡村景象、一年四季的田间劳作,以及当地的一草一木和飞禽走兽。还有就是在埃斯尤特发现的雕塑、文物和石棺,尤其是其中的雕塑,展现了公元前2000年的木雕艺术。

三联生活周刊:埃及学与考古学一直是一个有意思的关系,是否可以说,对象形文字的研究曾经被埃及考古发掘的光芒所掩盖?近些年对象形文字还有哪些研究呢?

三联生活周刊:埃及学与考古学一直是一个有意思的关系,是否可以说,对象形文字的研究曾经被埃及考古发掘的光芒所掩盖?近些年对象形文字还有哪些研究呢?

安德勒-拉诺埃:象形文字研究与考古学是埃及学的两个领域。对于大众来说,显然图坦卡蒙墓穴的发掘比对普里斯莎草纸的释读更吸引眼球。在烈日和沙漠中的考古让人浮想联翩,但对莎草纸的严谨和持续的研究则不那么“性感”。

现在依然有大量的文本和遗迹有待解读和理解。古埃及人在神庙的墙上和墓穴里雕刻象形文字,也在莎草纸、石灰石或陶片碎片上书写象形文字,考古学者们发现了大量这样的碎片,这些碎片在当时被用作临时的书写载体,并不是为了长久保存。如今,世界上还存在着非常多的莎草纸上的象形文字有待解读。柏林埃及博物馆藏有10万件莎草纸,开罗埃及博物馆也有上千件,都灵博物馆有1.2万件来自代尔麦地那遗址的莎草纸,卢浮宫也有上千件写有象形文字的莎草纸,以及用世俗体埃及语写的僧侣体。对于这些文本的研究,使我们有很多收获。比如对希腊化时期的埃及莎草纸文本的释读,让我们得以了解到法老时期的埃及怎么从拉美西斯统治时期的盛世转向衰落,进而进入希腊化时期,再后来进入天主教时代。最近法国的埃及学学者皮埃尔·塔莱特(Pierre Tallet)在红海边的瓦迪伊尔加尔夫发现了埃及第四王朝的莎草纸碎片,让我们得以更好地了解胡夫金字塔的建造过程。工人们的工作时间和分工,一队工作小组由几名工人组成,这份码头工头儿的工作日志介绍了他的日常,尤其详细介绍了建造胡夫金字塔的石块是怎么运输到这里的。还有一些莎草纸是重复的文本,比如《亡灵书》。但无论如何,所有莎草纸都值得释读和研究,因为我们可以从中发现新的、未知的词汇。

尽管有人工智能参与,但现在的象形文字学者还是在用商博良的方式进行释读,先直观判断,再找相应文本验证;而要释读出所有现存莎草纸,还需要未来几代人的工作。

尽管有人工智能参与,但现在的象形文字学者还是在用商博良的方式进行释读,先直观判断,再找相应文本验证;而要释读出所有现存莎草纸,还需要未来几代人的工作。

现在对莎草纸的研究集中于书吏的“手”,他们每个人的个人书写风格,以及方言的影响,学者们已经开始辨认出一些书吏独特的书法风格。以前埃及学学者主要研究官方文本,而最近以及将来,更多的学者开始研究个人文本,那些关于日常生活的文本,比如忧愁、争论、爱、恐惧和个人信仰。

研究莎草纸文本还可以解开很多历史疑团,比如那些宏大的遗址在当年建造时是如何精准对齐的。那些石块大小完全相同,根据方位基点严格对齐,外立面也严格按照相同的倾斜角度,我们很希望通过整理现有的莎草纸文本,找到比如设计左塞尔金字塔的建筑师伊姆霍特普的莎草纸,但我们现在还没有找到,也许在那个时代,建筑师无权留下文字。还有尼罗河河道改道的问题,考古学者们在现在没有水的区域发现了很多考古遗址,这里曾经是尼罗河河道吗?这是个考古学问题,也是埃及学问题。

在商博良的时代只有埃及学,考古学还不存在。直到1950年左右,尤其在中东地区,古埃及遗址通常还都是由埃及学学者领导发掘,而非考古学者。发现图坦卡蒙墓穴的霍华德·卡特也是埃及学学者。如今,在所有古埃及遗址现场,考古发掘团队都会配备埃及学学者、古建筑学者、陶瓷学者、地形学者、摄影师、修复师,以及大量电脑。

商博良相关重要藏品

阿蒙霍特普二世雕像,可以说是古埃及雕塑艺术的代表。这座雕塑由一整块花岗岩雕刻而成,刻画了跪着的阿蒙霍特普二世向神庙的神明献酒。他佩戴着表明皇家身份的条纹头巾,头顶的眼镜蛇保护着他,下巴上则贴着假胡子。阿蒙霍特普二世裸露的躯干光滑,与缠腰带的褶皱形成鲜明对比,肌肉线条通过自然主义的表现手法,与阿蒙霍特普二世本身酷爱运动的历史描述相符。

阿蒙霍特普二世雕像,可以说是古埃及雕塑艺术的代表。这座雕塑由一整块花岗岩雕刻而成,刻画了跪着的阿蒙霍特普二世向神庙的神明献酒。他佩戴着表明皇家身份的条纹头巾,头顶的眼镜蛇保护着他,下巴上则贴着假胡子。阿蒙霍特普二世裸露的躯干光滑,与缠腰带的褶皱形成鲜明对比,肌肉线条通过自然主义的表现手法,与阿蒙霍特普二世本身酷爱运动的历史描述相符。

该雕塑来自卡纳克(原底比斯)的阿蒙神庙,作为法国驻埃及领事贝尔纳迪诺·德罗维蒂(Bernardino Drovetti)的代表,马赛雕塑家让-雅克·里福(Jean-Jacques Rifaud)在那里发现了一系列巨大雕像。该雕塑与其他著名的第一批德罗维蒂收藏一起,于1824年被撒丁岛国王收购,入藏都灵埃及博物馆。商博良于1824年至1825年间为新建成的都灵埃及博物馆撰写藏品目录时,在都灵见到了这件雕塑。

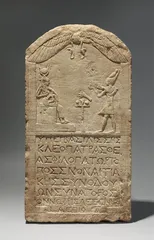

这座石碑上方刻画了献祭场景,下方的希腊语铭文中提到“爱父亲的女神”,很可能就是克利奥帕特拉七世。然而再仔细观察上面的画面,可以看到一位法老站在摆满祭品的桌子前,将两个花瓶献给王座上的女神伊希斯,伊希斯此时正在哺育她的儿子。

这座石碑上方刻画了献祭场景,下方的希腊语铭文中提到“爱父亲的女神”,很可能就是克利奥帕特拉七世。然而再仔细观察上面的画面,可以看到一位法老站在摆满祭品的桌子前,将两个花瓶献给王座上的女神伊希斯,伊希斯此时正在哺育她的儿子。

如果说通常在古埃及石碑上,埃及女王的形象是缠腰带和双王冠的话,那这座石碑则很可能是对已有石碑再利用的结果。因此这座石碑可以说是汇集了两个历史悠久的著名意象:在罗马发展出来的女神伊希斯崇拜,以及被称为“埃及艳后”的传奇历史人物克利奥帕特拉七世。

1828年夏,商博良第一次踏上埃及的土地。因为肤色暗淡、头发乌黑、留着胡须,他从小就有了“埃及人”的外号。像所有来自欧洲的旅行者一样,他这次埃及之旅穿了一件土耳其风格的阿拉伯长袍,这件宽松、无袖的长袍由黑色羊毛毯制成,背面用米色的丝绸做几何装饰,与科普特的编织技术相似,这种长袍通常与浅色的亚麻上衣搭配最合适。

1828年夏,商博良第一次踏上埃及的土地。因为肤色暗淡、头发乌黑、留着胡须,他从小就有了“埃及人”的外号。像所有来自欧洲的旅行者一样,他这次埃及之旅穿了一件土耳其风格的阿拉伯长袍,这件宽松、无袖的长袍由黑色羊毛毯制成,背面用米色的丝绸做几何装饰,与科普特的编织技术相似,这种长袍通常与浅色的亚麻上衣搭配最合适。

商博良去世后,在他的遗产清单中,除了八幅版画和“一件阿拉伯风格服装”外,几乎没有任何与埃及有关的物品了。这件长袍被商博良的后人保管,现在成了位于法国伊泽尔省的商博良博物馆的重要藏品。年轻的画家Giuseppe Angelelli 1828年曾参加商博良率队的埃及考察团,创作了很多绘画,后来部分被制成版画作为商博良著作《埃及和努比亚的遗迹》的插图,当时他曾画过一幅商博良身穿埃及服饰的油画肖像。

2019年入藏卢浮宫的一批莎草纸是法国皇家海军上尉勒韦索伯爵1823年于埃及获得的,对破译象形文字同样重要。

2019年入藏卢浮宫的一批莎草纸是法国皇家海军上尉勒韦索伯爵1823年于埃及获得的,对破译象形文字同样重要。

这些莎草纸的第一部分是一位拉美西斯时期书隶的合集,6个文本都是以精湛的僧侣体书法写就。第二部分是《亡灵书》,用的是简化过后的象形文字,介于象形文字与僧侣体之间的状态,由于《亡灵书》文本本身晦涩难懂,红色的标记便是书写者插入的注释。第三部分则是一件标准的书信格式,正面是书信内容,背面则写了发件人和收件人的姓名,与现代书信格式极其相似。这封信由极其优美的僧侣体写就,也表明文本本身很可能就是为了存档准备的。

在商博良被任命为卢浮宫古埃及馆馆长前后,他说服法国国王查理十世收购英国驻埃及总领事索尔特和法国驻埃及总领事德罗韦蒂的部分古埃及文物收藏,尤其对于索尔特的收藏,他在写给哥哥的信中称其为“最为精选的古埃及文物收藏”。

在商博良被任命为卢浮宫古埃及馆馆长前后,他说服法国国王查理十世收购英国驻埃及总领事索尔特和法国驻埃及总领事德罗韦蒂的部分古埃及文物收藏,尤其对于索尔特的收藏,他在写给哥哥的信中称其为“最为精选的古埃及文物收藏”。

索尔特的收藏里除了雕塑、石碑、青铜器和莎草纸之外,还有很多罕见的家具,它们是从新王国时期的私人墓葬中获得的。这把椅子就是其中之一,蓝色狮爪的腿部设计,以及藤条编制的坐垫,都有着超越时代的现代感。 古埃及图坦卡蒙