沿尼罗河之旅

作者:三联生活周刊| 龚之允

对于一名艺术史从业者,古埃及学是一个极为特殊的存在:古埃及的造像艺术是西方艺术史无法回避却又疑团重重的话题。西方现代文明传统上认为其文明的源头来自古希腊罗马体系,而从图像史的角度出发,古埃及的视觉文明是如此丰富多彩,以至于古风时代的希腊雕塑相比之下也显得黯然失色。

对于一名艺术史从业者,古埃及学是一个极为特殊的存在:古埃及的造像艺术是西方艺术史无法回避却又疑团重重的话题。西方现代文明传统上认为其文明的源头来自古希腊罗马体系,而从图像史的角度出发,古埃及的视觉文明是如此丰富多彩,以至于古风时代的希腊雕塑相比之下也显得黯然失色。

《艺术的故事》的作者贡布里希,在他的图像学著作《艺术与错觉》开篇就提出了这样的议题:为什么古埃及人的绘图逻辑给人的印象是一种程式化的平面图绘?为什么古埃及人在熟知人体的情况下,没有采用立体写实主义的方式来创造视觉文明?古埃及人所创造的艺术是否都围绕着宗教而展开?

虽然西方的博物馆中充斥着古埃及的文物,卢浮宫、纽约大都会、意大利都灵埃及博物馆甚至都把整个建筑遗址搬到了馆内,让观者能有沉浸式的体验,但这毕竟都离开了艺术创作和展示的现场。于是去尼罗河看一看金字塔和神庙变成了我的一个念想。直到有一天,一位艺术家朋友邀请我同往,埃及之旅终于成真。有意思的是,这位艺术家去埃及旅行的初衷是为了参加灵修,据说金字塔有着神秘的力量。

而对于我来说,这是一场历史与文明的探索之旅,我更期待了解5000年前的人类的生活方式,并与当下的我们进行对比,希望由此略略丈量文明的尺度和边界。

在出发之前,我所做的功课相对比较简单,就是把世界艺术史普读书籍中关于古埃及的部分翻阅一遍,标出书中列举的艺术品,由此确认哪些是在埃及不可错过的经典。

在出发之前,我所做的功课相对比较简单,就是把世界艺术史普读书籍中关于古埃及的部分翻阅一遍,标出书中列举的艺术品,由此确认哪些是在埃及不可错过的经典。

我选出了10个去处,在一张埃及的地图上标记了出来,从南到北分别是:阿布辛贝尔、菲莱神庙、考姆翁布神庙、埃德富神庙、卢克索神庙、卡纳克神庙、帝王谷、邓德拉哈托尔神庙、开罗古埃及遗址、亚历山大港。。这样算下来,粗略观摩,估计花上10天时间。我每天的计划是半天游览古迹,还有半天要么是阅读资料进行回顾,要么就是看看风土人情,比照埃及的古今异同。

选定好参观的地址和时间之后,我就开始联系艺术家朋友推荐的灵修旅行社,看看有没有适合我的旅行路线。现代埃及的通用语是阿拉伯语,如果只用英语,自己DIY去旅行还是感觉不太放心。旅行社回复说,可以先从伦敦坐飞机到开罗,然后乘坐埃及国内航线到尼罗河南部的阿斯旺机场,再通过尼罗河游船顺流而北,大概三天时间到达埃及中部的卢克索,在这里可以停留三天,看看附近的遗址,然后坐飞机回开罗,乘坐大巴去北部的亚历山大港,最后从开罗机场离境。

埃及对中国公民开放落地签,我为了安全起见,还是去英国的埃及大使馆提前申请了签证。

去开罗的航班也比较有意思,途经意大利。从飞机上俯瞰,就能在脑海中勾勒出一幅古代文明动向的图景。地中海连接着亚非欧三个大陆,这里见证着多元文明的碰撞与融合:古埃及、古波斯、古希腊罗马。只见蔚蓝的地中海,逐渐连接绿色的陆地,接着陆地慢慢变黄,这是撒哈拉沙漠的力量,把一切尘封。

机场位于尼罗河的东侧,当我下机的时候,夜幕已经降临。机场欢迎的标语和装饰都显示了古埃及的一切仍是这个地方最宝贵的财富。联合国科教文组织的logo也被标注在显眼的位置,对我来说这可以理解成两重含义:1.埃及的文物保护是全世界的责任;2.埃及仍是一个第三世界国家,需要更多国际援助。

“二战”后,埃及获得了民族独立,推翻了法鲁克王朝,成立了共和国,由此摆脱英国的控制,并于1956年把苏伊士运河收归国有。埃及此后主要经历了三代政治强人:纳赛尔、萨达特和穆巴拉克。2011年埃及爆发革命,穆巴拉克下台,几经动乱,现在军政府掌权,由塞西担任总统,经济开始恢复。当代埃及社会与古埃及艺术的联系究竟如何?这也是我希望通过现场行走去感受的。

尼罗河之旅的起始地点是阿斯旺,这里有着著名的阿斯旺水坝。在这里接待我的是一位名叫沙库的导游。他是一位中年男子,身材匀称,皮肤黝黑,留着光头,乌黑的大眼睛闪烁着光芒,样貌和古埃及男祭司的形象非常接近。他操着一口流利的英语,在一番短暂的寒暄之后,得知我是一位艺术研究者,尤为兴奋,似乎带我去探险能够和我分享更多有趣的知识。

诸神中的法老

传统印象中,古埃及的艺术创作几乎围绕着法老与诸神展开,比如带有法老形象的壁画、雕塑、木乃伊、狮身人面像,还有为法老复活而建造的金字塔。法老作为人间的神、古埃及视觉文化资源的中心,他们究竟如何进行艺术组织和表现?这是我在古迹现场时,一直好奇的问题。

这一次,在参观了大量的神庙、王陵和博物馆后,我对诸神中的法老有了更为立体的认识。书本上的叙述和呈现缺陷在于,往往把艺术作品孤立起来。只有到现场,我才感受到原本视觉场域中的“光晕”,壁画、雕塑和建筑彼此间是一种有机的互动,而博物馆的收藏虽然承担起更好的保存和研究的职能,但对于现场艺术语境的还原仍有很大不足。

古埃及的神殿不论供奉的主神是谁,法老都是不可或缺的人物,但根据神与法老的关系异同,艺术表现的形式也有所区别。比如我在考姆翁布(Kom Ombo)神庙看到,光为法老加冕的浮雕就有不同的形式。考姆翁布神庙是比较特殊的供奉鳄鱼头神索贝克和隼头神荷鲁斯的双神庙,因此既有荷鲁斯为法老加冕,也有索贝克为之加冕的场景。有时又为了突出上下埃及统一,会安排由代表两个区域的双女神加冕双皇冠的情况。还有一个非常重要的权威体现方式是在加冕浮雕下附带神庙的平面图,地图学中也称卡图式(Cartouche)。这样的卡图式有着特殊的含义。

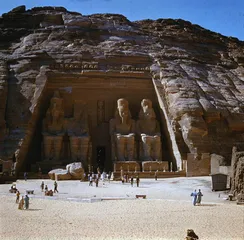

很多人对于法老这个称谓有认识上的误区。法老,原意为王宫,十八王朝后才开始作为国王尊称使用。也就是说,到了古埃及的后期,国王的权威才逐步与宫殿联系起来,由此卡图式成为宣扬国王权威的一种特殊的视觉表现。在艺术史学习中,我知道基督教的造像也一直有主教或皇帝进献教堂和城池的形象,不知其范式是否源于这里?还有,在古埃及的视觉表现中,国王的外貌也会根据不同场景有不一样的呈现。比如在位66年、90岁高龄去世的拉美西斯二世,在埃及全境都留有不同的形象。拉美西斯二世的木乃伊出土于帝王谷,现藏于埃及国家博物馆,根据现代科学,我们大致能知道这位奇迹般存在的古代人物其外貌特点如何:身高170厘米,鹰钩鼻,头发呈红色。而在阿布辛贝尔拉美西斯神庙的外部,矗立着四座高达20米的他的坐像。拉美西斯二世建造这座神庙的目的是为了向南方努比亚地区宣扬国威,因此他的形象被塑造得高大周正,面相扁平,表情沉稳,穿一身古埃及国王的朝服。在神庙内部,浮雕又重在突出了他的战功,其形象继承了埃及国家博物馆中收藏的纳梅尔调色石板(Narmer Palette)的样式。而在神殿最深处(60米深)的至圣所中,拉美西斯像与周围三座神像类似,仅能通过王冠分辨他的身份。

建筑中的艺术范式也并非一成不变,根据法老的权势,随着时代的变迁而有所损益。比如以宗教改革著名的国王阿肯那顿(Akhenaten),他的雕塑形象就趋于写实。我在埃及国家博物馆内看到他的巨大半身像,同样是朝服像,消瘦的面容和鹰钩鼻的特征被刻画了出来。但在他去世后,因为旧信仰的复辟,后人对他的艺术形象进行了整改和破坏。

建筑中的艺术范式也并非一成不变,根据法老的权势,随着时代的变迁而有所损益。比如以宗教改革著名的国王阿肯那顿(Akhenaten),他的雕塑形象就趋于写实。我在埃及国家博物馆内看到他的巨大半身像,同样是朝服像,消瘦的面容和鹰钩鼻的特征被刻画了出来。但在他去世后,因为旧信仰的复辟,后人对他的艺术形象进行了整改和破坏。

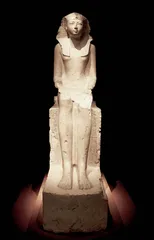

同样的事情也发生在几位特殊的女法老身上,比如第十八王朝女王哈特谢普苏特(Hatshepsut)。她是先王唯一的嫡出,因此她视自己为正统,抓住历史机遇,掌握了权力。为了巩固自己的权威,她的形象往往以男性出现,留有胡子。为了防止夺权后患,她甚至自称阿蒙神的后裔,在卡纳克神庙树立了方尖碑,雕刻了大量的形象,并且在帝王谷风水最好的位置建造了自己的神庙(宽105米,高24.5米,通道长1000米),靠山临水,气势磅礴,其政治意图极为深远。而她的继任者图特摩斯三世,因为长期被女王压制,掌权后即对哈特谢普苏特的形象进行了破坏。也有不少被自然力量破坏的法老形象,但其艺术魅力似乎因为经受历史变迁,反而更有古朴的韵味。在帝王谷入口处,两尊高大的雕塑受历代洪水的冲击现在部分表面已经被侵蚀,而我们因此却得以一窥大型石雕的内部结构。法老形象遭受破坏后,留给我们的是一种异化的形象,也许原本是庄严,现在却让人觉得震撼和恐惧。

很多神庙的兴衰,也反映了当地信仰的变迁。我一路参观的神庙,有令人震撼的卡纳克神庙遗址。卡纳克神庙最早的一处建筑是外表看上去非常朴素的白圣厅,这里原是荷鲁斯、王冠与法老交会的地方。这座建筑因为神庙历经修建,而进行了整体搬迁。早期的荷鲁斯信仰,在底比斯复兴埃及之后逐步转化为对阿蒙神的信仰,因此在荷鲁斯与其他信仰的系统整合过程中出现了荷鲁斯-拉和阿蒙-拉的拼贴挪用。荷鲁斯与国王的人神交流,也根据建筑与人观看的位置而做了不同的艺术处理。比如在白圣厅,外部采用阴刻,内部以阳刻为主。同样的处理方式也在菲莱神庙和埃德富神庙场景中出现。神庙的正门高墙上,往往被刻入轮廓线,因为人们在观看朝南的高墙时,阳光比较刺眼,而轮廓线投射的阴影正好能让人分辨出神的形象。很多神庙的北部区域和外围都接受了希腊化时代的改造,比如希腊廊柱、十字架符号的加入,还有兽首神像的破坏和再利用——古埃及女神哺育小法老的形象,被转化为圣母子的形象,但对待兽首女神,只能把头部销毁,以防止教徒的视觉困惑。

很多神庙的兴衰,也反映了当地信仰的变迁。我一路参观的神庙,有令人震撼的卡纳克神庙遗址。卡纳克神庙最早的一处建筑是外表看上去非常朴素的白圣厅,这里原是荷鲁斯、王冠与法老交会的地方。这座建筑因为神庙历经修建,而进行了整体搬迁。早期的荷鲁斯信仰,在底比斯复兴埃及之后逐步转化为对阿蒙神的信仰,因此在荷鲁斯与其他信仰的系统整合过程中出现了荷鲁斯-拉和阿蒙-拉的拼贴挪用。荷鲁斯与国王的人神交流,也根据建筑与人观看的位置而做了不同的艺术处理。比如在白圣厅,外部采用阴刻,内部以阳刻为主。同样的处理方式也在菲莱神庙和埃德富神庙场景中出现。神庙的正门高墙上,往往被刻入轮廓线,因为人们在观看朝南的高墙时,阳光比较刺眼,而轮廓线投射的阴影正好能让人分辨出神的形象。很多神庙的北部区域和外围都接受了希腊化时代的改造,比如希腊廊柱、十字架符号的加入,还有兽首神像的破坏和再利用——古埃及女神哺育小法老的形象,被转化为圣母子的形象,但对待兽首女神,只能把头部销毁,以防止教徒的视觉困惑。

早期基督教对多神教的形象一般进行最大限度的再利用,许多古埃及神庙部分地方被用作基督教堂。到公元6世纪,阿拉伯帝国兴起,伊斯兰教禁止偶像崇拜,因此古埃及神庙逐步被荒废了,不少被长期埋藏于黄沙之下,直到19世纪初埃及学兴起,西方人开始对古迹进行发掘。在卢克索神庙,有一个非常有趣的高楼,分为三层,底层依古埃及信仰修建,中间是基督教使用的教堂,最上层是清真寺。这是因为在基督教建教堂时,底层的部分已被掩埋,而当清真寺建起的时候,基督教堂也被埋在了土里。现在三层都被发掘出来,定期维护,恢复了宗教功用,三种信仰在此和谐共处。

我曾在卢浮宫海量的藏品中被一件古埃及塑像深深吸引,那就是“书吏凯伊”。这件公元前2600年的塑像,其自然写实的艺术倾向超越了时代。要知道古希腊的黄金年代要到公元前700年才到来。这件作品极大地改变了我对古埃及艺术的印象,因此我在这次旅行途中,特别留意古埃及书吏群体在艺术创作中的作用和影响。

我曾在卢浮宫海量的藏品中被一件古埃及塑像深深吸引,那就是“书吏凯伊”。这件公元前2600年的塑像,其自然写实的艺术倾向超越了时代。要知道古希腊的黄金年代要到公元前700年才到来。这件作品极大地改变了我对古埃及艺术的印象,因此我在这次旅行途中,特别留意古埃及书吏群体在艺术创作中的作用和影响。

虽然在神殿中埃及知识精英的形象出现不多,但在各地博物馆中,都会有一些书吏雕像陈列。

埃及文人的代表人物是伊姆霍特普(Imhotep),他是第三王朝的宰相和御医,在历史上有着非常重要的地位——一位平民出身的当权者,因为过人的才能得到国王的重用,这表明,古埃及平民仍有阶层流通的可能,书吏或官僚阶层并非只按血统来划分。以现在学界的研究,伊姆霍特普被认为是古埃及阶梯金字塔(也被称为马斯塔巴)的设计者。埃及最早的金字塔,左塞尔金字塔,就是靠以伊姆霍特普为首的埃及知识阶层的人主导而完成的。在左塞尔金字塔的地宫中,我特别观察了金字塔建造者的形象。虽然和法老高大的形象相比,他们在艺术作品中的位置并不突出,但人物鲜活、动作丰富,展示了古埃及社会组织的活力。如果没有这些知识阶层的人在天文、历法、水利、工程、艺术等方面的探索,国王的文治武功也无法流传千古。

在去帝王谷的路上,导游还特别在车上指给我们看一片荒废的房屋区域,这是帝王谷建筑者和守灵人的居所。和西方电影中臆测的金字塔情况有很大的不同,国王陵寝并非由奴隶建造。现在考古表明,埃及法老所信任的陵寝建造者主要来自活跃的知识阶层。这些人具备综合的艺术技能:建筑、绘画、书法、雕塑等。古埃及的艺术家享有很高的社会地位,毕竟他们是参与塑造神的人物。帝王陵寝修建完工后,也不像大家认为的那样,为了保密而把工匠灭口。修建金字塔和帝王谷陵寝是非常考验知识和实践的工作,必须靠知识阶层才能完成。地宫中满墙都是符文和绘画,创作这些的人必须具备一定的神学知识,甚至直接就是来自僧侣阶层。这些家族住在帝王谷边上,形成专门的村落。历史上类似的工程还由庶出的王族领衔承接,他们类似于清代内务府的总管。可见古埃及的文人阶层是以知识为根本的连接王室和平民阶层的通道。这些工匠居住的村庄,房屋结构和中国古代很像,他们在室内的最前端设置有祖先家庙,摆放祖先的雕像,定时祭拜。随着埃及王朝的变迁,这些村庄才逐渐没落,最后长埋于黄土之中。

在拜访古迹的路上,我们随行经过了一个又一个村庄。下午放学的时候,孩子们由老师带队,穿过马路回家。我特别留意了一下,学生队伍中有不少女孩。看来埃及女性受教育的情况,要比我想象中乐观。旅行社的经理阿卜杜拉是一位高大的汉子,他和我说,他的妻子是大学的老师,但工资待遇不算很高。是的,我路过所见的埃及的人们虽然普遍还在使用驴车,还在依靠棉花制品,甚至他们的现代文化仍受惠于古埃及的馈赠,但他们也和我一样,向往着充满生活气息的社会,期待能够创作出日常而又伟大的艺术。

尼罗河埃及红海

尼罗河埃及红海