本雅明:擦亮日常事物的光泽

作者:艾江涛

如何来定义瓦尔特·本雅明?2022年初春,美国布兰代斯大学副教授王璞历时八年将英语世界乃至世界范围最为翔实完整的《本雅明传》译成中文后,在后记中曾用一大段话来描述本雅明这位20世纪犹太裔德国批评家、理论家和文人留给人们的思想肖像:“通灵气质的左翼同路人、艺术的救赎论者、资本主义总危机中的逆飞天使、语言乱世的海底采珠人、欧洲犹太传统的异类、物化世界的漫步者、布尔乔亚梦境的收藏家和回忆者、灵氛消失后的文体试验家、密宗般的政治神学家、边角史料中的拾荒者、法兰克福学派的编外成员、经验世界的哀悼者和技术身体的倡导者……”

如何来定义瓦尔特·本雅明?2022年初春,美国布兰代斯大学副教授王璞历时八年将英语世界乃至世界范围最为翔实完整的《本雅明传》译成中文后,在后记中曾用一大段话来描述本雅明这位20世纪犹太裔德国批评家、理论家和文人留给人们的思想肖像:“通灵气质的左翼同路人、艺术的救赎论者、资本主义总危机中的逆飞天使、语言乱世的海底采珠人、欧洲犹太传统的异类、物化世界的漫步者、布尔乔亚梦境的收藏家和回忆者、灵氛消失后的文体试验家、密宗般的政治神学家、边角史料中的拾荒者、法兰克福学派的编外成员、经验世界的哀悼者和技术身体的倡导者……”

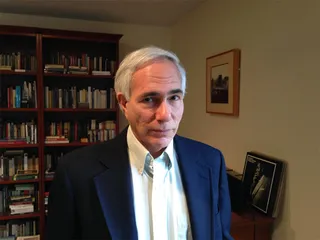

如何穿越这些令人眼花缭乱的表述,建立起普通读者与本雅明的联系?当我问这本传记的作者之一、麻省理工学院荣休文学讲师霍华德·艾兰,写作过程带给他最深的感触时,他的回答是,本雅明就像一座需要不断认识的城市,他那种带着厚重的历史感看待世界的方式,沉浸于最平凡的事物而让后者变得奇异的特质,最让他感动。这与我阅读这本厚达900多页的中文版传记的感受是一致的。书中最先吸引我的是本雅明对那些日常生活中废弃物的发现与思考。海报、广告、信件、小册子、报纸文章、警察报告、通俗文学……这些易碎边缘的事物,在历史的幽暗角落中,第一次焕发出熠熠的光辉,近乎于本雅明在《机械复制时代的艺术品》中用以描绘传统艺术品时采用的核心概念:灵氛(aura)——“在一定距离之外但感觉上如此贴近之物的独一无二的显现。”

1924年之后,本雅明在谋求高校教职无望之后,成为一名职业撰稿人,转向大众文化的日常现代性研究。不夸张地说,从那时起,日常经验的重要性首次得以集中的论述。在两次世界大战之间的动荡不安中,本雅明意识到传统经验的崩坏,正如他1933年在《经验与贫乏》中所写:“战略经验被阵地战揭穿了,经济经验被通货膨胀揭穿了,身体经验被饥饿揭穿了,伦理经验被当权者揭穿了。”另一方面,他又从先锋艺术中,看到某种通往新的人类经验的可能。比如他正是受到超现实主义对过时之物的迷恋的启示,发现通过这些废弃物让过去在当代苏醒的契机,正如在《追忆似水年华》中,玛德琳蛋糕为叙述者打开了他的童年世界一样。

危机与救赎并存,一直是本雅明批判思想的动人之处。只是,这种对日常平凡事物的沉浸与关照,往往需要一种深厚的历史感。本雅明理解的历史,正如王璞所说:“远远比我们以前所理解的那些历史更精微、更细致,小到一枚邮票,一个政府的新条文,波德莱尔诗里面提到的一个物件,比如说那个时代的煤油路灯;但另一方面又比我们通常意义上所说的历史要大得多,它可以把这一切都容纳其中,而且还要更大。”

或许,正是这种“小大由之”的历史感,才让人们既看到日常生活的重要性,同时看到它的超越性或者说神秘性,避免卷入无限的琐碎与庸常。日常在本雅明那里为何重要,我们又如何感受其中的神秘与诗意呢?带着这些问题,本刊专访了《本雅明传》的作者之一霍华德·艾兰。“沉浸于最平凡的事物”

三联生活周刊:请谈谈这部传记的写作过程。与以往研究相比,这本传记为我们呈现了怎样一个不同的本雅明?

霍华德·艾兰:1990年左右,我被哈佛大学出版社的林赛·沃特斯(中文名林赛水)聘请,与凯文·麦克洛林一起翻译本雅明的《拱廊街计划》。后来我又参与了普林斯顿大学德语系教授迈克尔·詹宁斯领导的团队合译出版多卷本的《本雅明文选》,继续翻译本雅明更多的著作。这部传记直接源于我们为《本雅明文选》撰写的年表摘要。我和迈克尔有意采用这种按时间顺序讲故事的方法,更全面地讲述本雅明的生活和工作过程。

这部传记对本雅明的生平故事和他迄今为止以任何语言出版的作品,进行了最为全面的描述,包括他性格中的缺陷与美德。读者可以由此理解本雅明的作品与他的生活经历之间的密切联系。我们强调了作为风格摇曳的作家的本雅明及其作品的多面性、复调性、博学性和实验性。然而,与许多早期对本雅明思想的研究不同,我们的研究强调他在不断变化的表现形式中的延续性。

我从研究尼采和海德格尔,转到研究本雅明。我有幸与捷克出生的德国学者埃里希·海勒一起在大学研修,他是本雅明的好友汉娜·阿伦特和肖勒姆的朋友。埃里希·海勒曾用本雅明式的语言将瓦尔特·本雅明描述为一座城市,一个由拥挤的人群和复杂的街道组成的社区网络。我们认识本雅明就像认识一座城市:读者是穿行其间的漫游者。本雅明的城市漫游者醉心于自己的历史想象,把城市的过去叠加于现在的场景之上:1870年的工人街垒横亘于一条现代的巴黎街道,等等。在研究本雅明的过程中,或许正是他这种多层次、带有厚重历史感的看待世界的方式,最让我感动。本雅明总是需要你不断地认识与了解,我们大概只能大而化之地以“作家”称之。作为一名作家,他超凡脱俗,沉浸于最平凡的事物中。当然,这种沉浸感让平凡之物显得奇异。

三联生活周刊:我们今天为何还要读本雅明,他所处的时代与我们这个时代有何关联?他的批判理论对于我们理解欧洲20世纪的思想、艺术和社会变化为什么如此重要?

霍华德·艾兰:这些问题有一个共同点,就是隐含地提到了经验及其随时间变化的主题。(当然,这是一个可以追溯到亚里士多德的哲学主题。)本雅明的经验思想是在一个传统观念和社区纽带迅速失去权威的时期发展起来的,在空前的世界大战和政治动荡之后,经验本身似乎已经变得贫乏,几乎不能再交流了。一个深渊正在一步步地打开。同时,本雅明在革命性的新科学观点和先锋艺术的扩散中,看到了可能通往人类经验新世界的通道。他同时保持两种观点:危机感和承诺感。正是这种实验性的、辩证的进入存在问题(如经验问题)的方式,使得他对20世纪欧洲历史的分析如此具有启发性。他在形式和主题上的思考方式,即他的开放式蒙太奇思维,似乎特别适合于一个既全球化又多样化的世界。阅读他的文本就像了解一个城市,需要缓慢而耐心的追踪和回溯,同时随着视野的不断扩大,沉浸于某些非常特殊的地方。

三联生活周刊:1924年起,在谋求高校教职的努力失败之后,本雅明将精力集中转向当代文化,尤其是大众文化所体现的日常现代性。如何理解他的这种突然转向?

三联生活周刊:1924年起,在谋求高校教职的努力失败之后,本雅明将精力集中转向当代文化,尤其是大众文化所体现的日常现代性。如何理解他的这种突然转向?

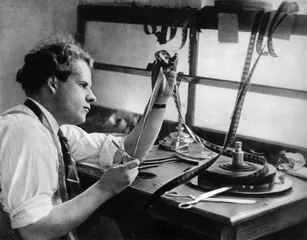

霍华德·艾兰:本雅明早在1914年就开始翻译波德莱尔的诗歌,当时他正要脱离“一战”前的德国青年运动。换言之,他很早就意识到波德莱尔的现代性概念,并意识到现代大都市是一个文学与哲学的主题,这一点,他从德国社会学家格奥尔格·西美尔的作品中也可以了解到。因此,当他在1922~1923年认识德国电影理论家齐格弗里德·克拉考尔时,并不会对后者对都市流行文化的兴趣感到惊讶。正是在这个时期,本雅明开始创作《单向街》,这些作品从摄影和电影、广告和街头生活中发展出文学蒙太奇的形式。这种形式成为他后来许多作品的特点。

三联生活周刊:你在传记中写道:“超现实主义者从内部爆破了诗歌世界,把‘诗性生活’的理念推至极致。他们对过时之物的着迷即是明证——最早的铁架构、最初的工厂建筑、最老的照片、已经绝迹的事物、大型钢琴、五年前的服饰——和它们的遭遇激发出一种原始艺术激情的意象。”我想请您谈谈,超现实主义者对过时之物的迷恋,如何具体影响到本雅明在“拱廊街计划”中对那些日常废弃物的关注?

霍华德·艾兰:本雅明写于1925年的《梦之媚俗——超现实主义概览》,是一种宣言,宣布了“梦”这一主题在他上世纪20年代末作品中的极端重要性,以及与他所宣称的“物的世界”的关联。他称赞超现实主义,后者对陈旧物品的迷恋,直接启发了他的“历史觉醒”理论。

在《拱廊街计划》中,本雅明在《K卷》的开头提到了“我们称之为过去的梦想”。过去被认为是我们随身携带的梦,而它承载着我们;我们必须回到过去,回到它最黑暗的角落和隐蔽之处,才能从中醒来。因此,历史的觉醒是一个辩证的过程,在时间上既向后又向前。过去被一个与之特别契合的当下所接受和转化。这种契合来自于对物的世界的专注,正如普鲁斯特的叙述者被玛德琳蛋糕的味道所吸引。我们在《梦之媚俗》一文中读到,物在时间中衰败,其外表“转为梦”,变成一种向历史凝视的拼图。超现实主义者是挖掘“废弃物能量”的行家。他们为本雅明在《拱廊街计划》收集19世纪中期巴黎日常生活的“碎片化”历史材料树立了榜样:关于住宅、家具和服装的细节,以及海报、广告、信件、小册子、报纸文章、警察报告、通俗文学等。

这里的关键在于,不仅通过当代人的眼光唤醒过去那些具体的事物,而且是试图从物本身发现那个时代。这是本雅明从柏拉图、笛卡尔、康德那里继承下来的不断更新转变的形而上学主体性的一部分。因此也许可以说,从波德莱尔生发出的两大分支,象征主义的和超现实主义的,最终在《拱廊街计划》这个主体性的客体转化的工程中又汇到了一起。

三联生活周刊:在本雅明的思想中,过去在现在某个时刻醒来的理论非常重要。某个特殊时期的个性,有时通过和它遥远过去的先行者对立,才能被理解。醒来的条件是什么?在我们的时代看本雅明所处的时代,哪些东西仍在不断醒来?

霍华德·艾兰:本雅明认为,过去吁求着现在,这种吁求可能在某些似曾相识的时刻被暗示出来,就像在普鲁斯特的《追忆似水年华》中突然品尝到玛德琳蛋糕一样,它为叙述者打开了他的童年世界。但是,本雅明所说的“可辨识的当下”的出现,即过去的时刻与当下产生共鸣,并非人们可以有意引致。掌握这种过去和现在短暂交流的“体验的艺术”,需要跳出常规的思维方式,对未尝预期的事物保持开放。

我们这个时代的一些东西在本雅明的时代已然觉醒,比如在20世纪20~30年代觉醒的大众社会,以及在经济和文化领域出现的国际市场和观众。本雅明对电影作为一种新的“精神涣散式接受”的训练场的兴趣与当代大众文化中的许多东西有着共鸣(我想到了TikTok)。他感觉到了生活节奏中刚刚显现的激进转变。日常的神秘与诗意

三联生活周刊:本雅明对日常事物的描述与表现方式,常常采用一种蒙太奇的艺术手段。蒙太奇为何对他来说具有方法论的意义,以至于他甚至为《拱廊街计划》的文本格式所取的名字便是“文学蒙太奇”?你是否可以谈谈在上世纪20年代蒙太奇这种艺术手段兴起的历史背景,本雅明究竟是如何将蒙太奇的原则用于历史,从而实现在最小的细节中看到整个历史的结晶?

霍华德·艾兰:本雅明的思想是跳跃性的。正如他在《德意志悲悼剧的起源》中所说的那样,它不断地呼吸着新的气息,在其不连续性中反映了“思想世界的不连续结构”。他在同一篇著作中提出的哲学风格,与一连串的推论不同,需要一种“中断的艺术”。正如你所指出的,本雅明将蒙太奇原则用于历史解释;如同美国批评家弗雷德里克·杰姆逊(Fredric Jameson)最近在《本雅明档案》一书中所阐述的那样,结果是一种“没有过渡的分期”。

本雅明早在学生时代(读柏格森时)就在寻找一种绕开编年时间和线性因果关系的路径。在他后来称之为单子(莱布尼茨概念的现代化)的作品中,当下的注意力集中在一个历史对象的流动中,以至于它在一个“辩证意象”中结晶,这个图像在时间上同时向前向后打开。因此,这些辩证意象构成了门槛和走廊,过去和现在的时刻通过这些门槛和走廊进行交流,每一次都是新的。此外,各个图像一旦被收集者兼编辑者组装起来,它们就会相互感应。《拱廊街计划》中,文学蒙太奇中的每一个编号项目都应该被理解为一个历史唯物主义的门槛,通过进入过去,从而进入多个现在。

蒙太奇背后的想法是,以超越线性因果关系和时间同质连续体的方式来组合元素,从而释放出相互作用的新可能性。20世纪20年代蒙太奇技术兴起,当时随着“相对论”或场论的概念,以及一系列新的通信和交通技术,不连续性(首先是与过去的不连续性)已经进入了许多人的日常生活。在艺术中,人们尤其会想到摄影蒙太奇和电影蒙太奇,将单个镜头组合成序列。本雅明当然知道苏联电影导演爱森斯坦的“吸引力蒙太奇”(1926~1927年冬天,他在莫斯科时看过《战舰波将金号》)。他还了解同时代人如T.S.艾略特、庞德和乔伊斯的文学蒙太奇实验。他熟悉尼采、朱贝尔和利希滕贝格等作家的格言技巧。他自己的文学蒙太奇始于创作于1923年至1926年的《单向街》,以及《拱廊街计划》和《1900年前后的柏林童年》。形式上离散但主题上沟通的方式,是他写作的一个特点,尤其从上世纪20年代开始,这成为一种新的文学哲学表达形式。用他的术语来说,这是一种星座模式。

三联生活周刊:本雅明在《青年形而上学》这篇文章中说:“我们于日常世界中认出多少神秘,便在多大程度上进入神秘。”能否结合本雅明的发现或者你身边的例子具体谈谈,如何从日常世界中认出神秘?

三联生活周刊:本雅明在《青年形而上学》这篇文章中说:“我们于日常世界中认出多少神秘,便在多大程度上进入神秘。”能否结合本雅明的发现或者你身边的例子具体谈谈,如何从日常世界中认出神秘?

霍华德·艾兰:本雅明在这篇文章开头写道:“每一天,就像睡梦中的人一样,我们使用无法衡量的能量。我们所做的和所想的都充满了我们祖先的存在。”他对过去的持久存在有这种感觉,过去时代的能量偷偷地告知我们日常世界的行为,并在我们不一定意识到的情况下对我们进行命运的引导。本雅明在《德意志悲悼剧的起源》一书中,将真理定义为一种揭示,它公正地对待神秘,而不是消除它。换句话说,真理不仅仅是一个事实准确性的问题,不是一个纯粹的定量或计算的事情,而且是一个对不能确定地掌握的东西,对我们所说的一切中仍然没有说出来的东西的关注。日常世界只有在这样的细读中才会呈现出它的神秘性。

三联生活周刊:在本雅明看来,波德莱尔关注那些陈腐平庸的事情,极力使它们具有诗意。波德莱尔的语汇里没有一个词是从一开始就带有某种寓意出现的,这些词是在特定情景里才获得某种寓意的,这些情景来自要去侦察、围攻和占领的主题展开的过程中,即看它处于这个过程中的哪一阶段。在你看来,波德莱尔诗歌中这种特定情景中的寓意是如何出现的?是否正因如此,那些他所关注的陈腐平庸的事情才具有了真正的诗意?

霍华德·艾兰:本雅明早期的作品发展出一种命运的观念(其德文词为Schicksal),即通过通常不显眼或隐秘的迹象和暗示,或通过看似偶然的事件,将世界变成一个文本,每一次都必须阅读,乃至于被解码,这是一本高度可变的,正如你所说,完全是特定情境的“生命之书”。这种阅读体验的想法一直延续到他后来的作品中,寓意的概念作为神话的解药变得很重要。本雅明呼吁人们注意波德莱尔对几个世纪以来一直被忽视的寓意方法的大胆更新。但是,这种作为现代形式的寓意或寓意法,不应与抽象教义思想的简单化——比如《朝圣者的进步》的寓言——相混淆。现代寓意是情境性的;它在随机的瞬间揭示了世界看不见的深处,从而加深了历史的视角。波德莱尔认为,只要我们足够用心的话,我们就会发现,平凡之物的古代性赋予日常事物以常新的诗意。因此,本雅明在《拱廊街计划》中强调了波德莱尔对“俗套”(pontif)的关注,这是指作品的平庸而平凡。他引用了波德莱尔的日记条目:“创造一种新的俗套——这是天才。”在“I卷”中的一段话也出现在《梦之媚俗》中,我们读到了这样一个意图:“开辟一条道路,进入被废除或取代的事物的中心,以便将平庸事物的轮廓解读为画谜。”陈词滥调的核心之谜将被揭开。

(感谢王璞、迈克尔·詹宁斯对采访的帮助) 本雅明