矶崎新:“反建筑史”才是“建筑史”

作者:唐克扬 不知什么时候开始,迄今为止获得普利兹克建筑奖的51位建筑师中,已经有了不少“逝者”——堪称领袖的这一批人,大多数都到了高龄。这里却有个时代的断层,放眼望去,20年前被仰望的他们,今天很多依然是各种设计媒体的头条,能够取代他们影响的人并不多。也就是说,后继者没有在前辈设定的道路上跟得太紧……这和建筑学早先的个人主义光环不无关系,新时代的成功人设不再相同;可能,也反映了我们时常讨论的明星建筑学和其实占了更大量的“日常建筑”的差距——那些无甚设计可谈的项目,但又是社会赖以运转的“沉默的大多数”。

不知什么时候开始,迄今为止获得普利兹克建筑奖的51位建筑师中,已经有了不少“逝者”——堪称领袖的这一批人,大多数都到了高龄。这里却有个时代的断层,放眼望去,20年前被仰望的他们,今天很多依然是各种设计媒体的头条,能够取代他们影响的人并不多。也就是说,后继者没有在前辈设定的道路上跟得太紧……这和建筑学早先的个人主义光环不无关系,新时代的成功人设不再相同;可能,也反映了我们时常讨论的明星建筑学和其实占了更大量的“日常建筑”的差距——那些无甚设计可谈的项目,但又是社会赖以运转的“沉默的大多数”。

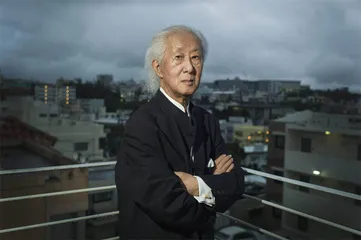

上述前辈绝大多数都出生于上世纪50年代之前,也就是说,如果还活着,都是70岁以上的老人了。2022年12月28日刚刚去世的矶崎新生于1931年,3年前他获建筑界最高荣誉时,便已88岁高龄。但他的心态显然并不合乎我的上述观察:新和旧,英雄和平凡,二者不必只居其一。我听和他熟悉的朋友说,近年来他已不再有力气参与建筑设计,他更情愿把这个荣誉让给更年轻的人。与此同时,这却并不意味着他荣休了,只是顺应时代潮流,他还是我们所熟悉的那个智者,“兼具对建筑历史和理论的深刻了解”,有思想,也敏于行动:“要干就干大的……我们之所以能够洞察隐匿,是因为一切已经变得太过肤浅……”

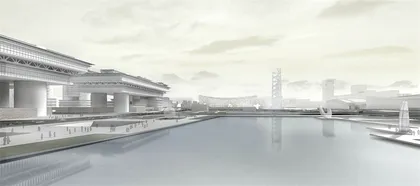

作为晚辈,我第一次和他面对面交流,是在他参加中国国家美术馆国际竞赛的机缘中——后来他变成这个竞赛的评委。矶崎新并不在意第一轮即被淘汰。他只是利用这次机会,为我们上了一“课”。他向我表示,他参加美术馆竞争的真正用意,是以运动员或裁判的身份,帮助中国建筑界确立自己面向未来的信心。他的竞赛文本回顾了中国现代建筑发展的历程,然后提出,今天的文化建筑不应成为一个“偶像”(icon),而是要充分融入到它所在的城市“系统”(system)中去。很多人或许还记得,他也曾参加过中国改革开放以来首个真正有国际重大影响的建筑竞赛,天安门旁的国家大剧院,那一次他递交的是一个既不对称也无明显礼仪特征的完全现代的方案。但是大多数人不知道的,是他还在四川参与设计过一个记录侵华日军罪行的博物馆,他以实际行动告示了他鲜明的文化立场。

作为晚辈,我第一次和他面对面交流,是在他参加中国国家美术馆国际竞赛的机缘中——后来他变成这个竞赛的评委。矶崎新并不在意第一轮即被淘汰。他只是利用这次机会,为我们上了一“课”。他向我表示,他参加美术馆竞争的真正用意,是以运动员或裁判的身份,帮助中国建筑界确立自己面向未来的信心。他的竞赛文本回顾了中国现代建筑发展的历程,然后提出,今天的文化建筑不应成为一个“偶像”(icon),而是要充分融入到它所在的城市“系统”(system)中去。很多人或许还记得,他也曾参加过中国改革开放以来首个真正有国际重大影响的建筑竞赛,天安门旁的国家大剧院,那一次他递交的是一个既不对称也无明显礼仪特征的完全现代的方案。但是大多数人不知道的,是他还在四川参与设计过一个记录侵华日军罪行的博物馆,他以实际行动告示了他鲜明的文化立场。

世界的还是日本的?矶崎新并非第一次面对这样的抉择。50年代,也就是矶崎新的成长时期,日本建筑界普遍陷入在民族风格和现代建设之间取得平衡的纠结。后来矶崎新的作品证明他在这方面干得不差。不管是他早年的成名作之一大分县美术馆,还是我在南京见到的四方美术馆里的“会议中心”,审美上而言,他确实可以让委托人觉得“更日本”。但是他的另一些作品就与母国拉开了距离。他在中国已经落成的项目个个不同,你可以不喜欢其中的一些,有的也显然不大接地气,但你很难用某种固定的风格概括他的职业生涯,也不能不钦佩他始终如一的“壮心不已”。

矶崎新出生于九州的大分市,这里常停泊来自中国的航船,也是日本最早与西方文化交流的地区之一,他的父亲既是成功的商人,也因创作和歌获名。不知道这些对于矶崎新的成长是否有潜移默化的影响,从结果来看,他的建筑生涯确实是多面而开放的,像海洋那般变动不居,他不大在意大部分日本建筑师身上都有的那种民族性的标签,甚至有意逃避之。在“注意力”经济盛行的今日,这种缺乏视觉识别度的创作者能够成功,简直是不能想象的事情。

矶崎新出生于九州的大分市,这里常停泊来自中国的航船,也是日本最早与西方文化交流的地区之一,他的父亲既是成功的商人,也因创作和歌获名。不知道这些对于矶崎新的成长是否有潜移默化的影响,从结果来看,他的建筑生涯确实是多面而开放的,像海洋那般变动不居,他不大在意大部分日本建筑师身上都有的那种民族性的标签,甚至有意逃避之。在“注意力”经济盛行的今日,这种缺乏视觉识别度的创作者能够成功,简直是不能想象的事情。

在东京大学,他是丹下健三的学生,但是,很少听到他主动谈起自己的师承,相反,他对于西方建筑学的兴趣是众所周知的——不是理论家或者学者的兴趣,而是将其转化为创作动力的兴趣。这种反串一定程度上也是他受到西方建筑界欢迎的原因。在著名的筑波中心广场设计中,矶崎新直接援引了米开朗琪罗在罗马设计的卡比托利欧广场(Piazza del Campidoglio)的样式,但是建筑的一部分,却呈现为皮拉内西(Giovanni B. Piranesi)画中废墟般的样貌,一般人很难理解这种超前的姿态。他拉过的西方建筑师的名单,包括但不限于帕拉迪奥(Andrea Palladio)、布雷(?tienne-Louis Boullée)、勒杜(Claude-Nicolas Ledoux)和罗曼诺(Giulio Romano)。他并非西方建筑史的专家,显然是拉这些未曾谋面的异国同行“走向未来”。早早地就与西方同行对话,他也在美国、西班牙等地受邀设计项目,并收获了广泛的国际声誉。

因此,这位最“不日本”的日本建筑师,无论毁誉,绝不会自居为老朽的权威。在与中央美术学院的破冰式的合作中,他带来了一个破天荒的美术馆空间。事后很多艺术家埋怨这个不像标准白盒子的空间“不好挂画”,然而,这个在奥运会前即已建成的展览空间的成就,它的主要贡献除了打破传统美术馆的定式之外,还在于让我们理解了建筑之外的东西:建筑师,假如和委托人有着超乎个人意志之外的心契,就不仅仅是为建筑形式背书的人,在其中他也充当了建筑策划人的角色。

因此,这位最“不日本”的日本建筑师,无论毁誉,绝不会自居为老朽的权威。在与中央美术学院的破冰式的合作中,他带来了一个破天荒的美术馆空间。事后很多艺术家埋怨这个不像标准白盒子的空间“不好挂画”,然而,这个在奥运会前即已建成的展览空间的成就,它的主要贡献除了打破传统美术馆的定式之外,还在于让我们理解了建筑之外的东西:建筑师,假如和委托人有着超乎个人意志之外的心契,就不仅仅是为建筑形式背书的人,在其中他也充当了建筑策划人的角色。

建筑是什么?在我看来,矶崎新最重要的《未建成/反建筑史》一书,给出了超越大多数同行的答案。以“实现”为硬道理的建筑师,天然是目的至上实用主义的;然而,更积极的建筑理想不仅是“实现”,它还隐于未尽成为现实的建筑观念的全体之中。这意味着,一个策划建筑的人并不总是消极地屈服于他不得不妥协的“功能”,或者讨好甲方;反过来,他也不是那个唯我独尊的自大狂,无视客观世界的大体。从人类历史的长时段而言,建成和未建成的建筑并无差别,现存的即使是杰作也不可能一直存在,而“未建成”,有可能以更纯净的形式和更有韧性的方式,对未来世代发生影响——时间不再是建筑的敌人,“反建筑史”才是“建筑史”。

推敲起来,14岁时就经历了核爆时期的日本,也许是广岛那张著名的照片对少年矶崎新造成了重大的启发:“小男孩”投下后数小时拍下的照片,显示几乎所有传统日本式样的建筑都灰飞烟灭了,连灰烬剩下的似乎都不多,市中心的都市网格因此清楚地暴露了出来,就像一个规划模型的白底一样;采用西方建筑技术建造的房屋,好歹还有几幢勉强保持着形状,在广大的瓦砾堆中孑然独立——这是矶崎新所说的“一片虚空”,他“对建筑的最初体验”,是一切清零重新再来。

推敲起来,14岁时就经历了核爆时期的日本,也许是广岛那张著名的照片对少年矶崎新造成了重大的启发:“小男孩”投下后数小时拍下的照片,显示几乎所有传统日本式样的建筑都灰飞烟灭了,连灰烬剩下的似乎都不多,市中心的都市网格因此清楚地暴露了出来,就像一个规划模型的白底一样;采用西方建筑技术建造的房屋,好歹还有几幢勉强保持着形状,在广大的瓦砾堆中孑然独立——这是矶崎新所说的“一片虚空”,他“对建筑的最初体验”,是一切清零重新再来。

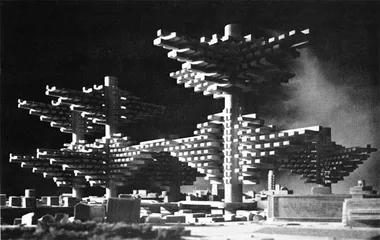

这片空白是空无的,却不全然是荒芜,城市不再像过去的几个世纪里那样,只是在阴影中缓慢地堆积、冗生,而是借重西方工具理性,迅速而整体地壮大起来,如同一次翻模制作。因此矶崎新和一部分他的同时代人一样,毫无疑问,会将城市的语境作为他们个体建筑的起点。区域规划,著名者如东京湾,也是这群建筑师所关心的对象。他们,注定不再会像制造物体一样设计建筑,而是注意到了西方社会中同样正在涌现的“飘散、变动不居的形象,无休无止的广告和噪声……”。一夜之间,诸如“新陈代谢”这样的建筑运动,让日本建筑在思想上跻身于世界前列。一座城市是无法彻底“设计”而只能长时“演变”的,建筑的“新陈代谢”是基于新的“城市-建筑-人”的关系的,而不是改头换面的物理类型学。传统的总体规划是种静态的、图画式的判断,而“新陈代谢”学派所憧憬的“总体的建筑”,永远是从营造的全体规模上,甚至也从未建成/建成的关系上,来动态地判断单个构造的成败的。

矶崎新在那一代人中显得尤为突出,是因为他并没有止步在某一种“主义”上,哪怕是强调变化的“新陈代谢”本身。日本文化自身所沉积的整体性俘获了大多数人,即使激进的主张也是如同排天巨浪一起涌来又消散。强调个别和整体的统一而不是背离。永不停息的矶崎新,则从60年代的“空中城市”,迅速漂移到70年代的“电脑城市”(他是最早使用电脑效果图的日本建筑师之一)、80年代的“虚体城市”、90年代的“蜃楼城市”……都市和空间的“新陈代谢”,对于矶崎新而言,也是头脑和思想的“新陈代谢”。

2017年春天,一个尚有余寒的夜晚,在北京东北郊的一个很普通的艺术家工作室里,我最后一次见到了矶崎先生,有些意外,也有点难以置信。因为这里并没有什么时髦的建筑元素,只是师傅为我们做了一桌有点乡土风味的川菜。那一夜,老先生的银发依然梳得一丝不苟,我们并未多谈建筑。说起他所爱的“中国”,即使面前的菜辣得过于“地道”,也不妨碍他兴致勃勃。我给他看了自己描写唐代都市的小说,试图解释这种荒诞不经和现实有关,记得他回应说,他很喜欢,他爱的是宋朝,从南宋建筑中他曾得到对现代建筑创作的很大启发。

2017年春天,一个尚有余寒的夜晚,在北京东北郊的一个很普通的艺术家工作室里,我最后一次见到了矶崎先生,有些意外,也有点难以置信。因为这里并没有什么时髦的建筑元素,只是师傅为我们做了一桌有点乡土风味的川菜。那一夜,老先生的银发依然梳得一丝不苟,我们并未多谈建筑。说起他所爱的“中国”,即使面前的菜辣得过于“地道”,也不妨碍他兴致勃勃。我给他看了自己描写唐代都市的小说,试图解释这种荒诞不经和现实有关,记得他回应说,他很喜欢,他爱的是宋朝,从南宋建筑中他曾得到对现代建筑创作的很大启发。

在《未建成》里,记得他提到,以媒体形式储存的建筑信息,将和建成的建筑一样进入未来世界,无甚高下先后之分。那么,逝者亦长存,我们的那一番跨文化、跨代际的交流,也会有机会漂浮在他以一位老建筑师身份建构的“元宇宙”中。

矶崎新

矶崎新