一首诗会将谁带去哪儿?

作者:孙若茜 天刚要冷下来的时候,我们十几个人跑到郊区吃烤羊。除了羊的主人,露营地里就只有我们、脚边的几只猫和远处的一群乌鸦。乌鸦少说也有几十只,落在空空的土地上。我们被吸引着穿过坑洼的土路靠近,它们不怕田里的稻草人,也无视我们,成群地飞上天,又落回去,彼此心照不宣,外人却看不出规律。久了,我们也变得无视它们,同样心照不宣,回到火边。

天刚要冷下来的时候,我们十几个人跑到郊区吃烤羊。除了羊的主人,露营地里就只有我们、脚边的几只猫和远处的一群乌鸦。乌鸦少说也有几十只,落在空空的土地上。我们被吸引着穿过坑洼的土路靠近,它们不怕田里的稻草人,也无视我们,成群地飞上天,又落回去,彼此心照不宣,外人却看不出规律。久了,我们也变得无视它们,同样心照不宣,回到火边。

后来,香气散开了。烤羊的师傅打赌说我们一定吃不完,否则免单,我们就撸起袖子热情地围了上去,猫也加入我们。几轮下来,天慢慢黑了,大家都瘫在了椅子上,没人再和师傅顶嘴。

再后来,有人站起来读了一首诗,是胡续冬的《太太留客》。这首诗用四川方言读来更显出有趣,听得人笑着笑着就哭了。这时有人提议,我们来用各自的方言念同一首诗吧,然后她就把一首自己写的小诗贡献了出来。我不会说方言,只能听着,四川话能听懂,湖南话、云南话也能猜出一多半,温州话就难了,连刚在诗里看见的小河都找不到了,但又好像并不影响什么。那是冬天正式到来之前,我参加的最后一场聚会。矫情点儿说,肉味儿早忘了,但那些读诗的声音我还记得。

我们是怎么开始读诗的呢?在《太太留客》出现之前,我铺垫了这么久,就是想回忆起来,诗是怎么在剩菜、杯盏和指缝里的一点儿火光之间突然出现的。我们中间没有诗人。我是说,至少没有被公认,或者哪怕自诩是诗人的人。但我们依然在同一个时刻,达成了一种默契:来首诗吧。那种感觉就很像在说:开瓶酒吧,再来一瓶。至于为什么要开一瓶,谁会追问呢?

多开一瓶酒会将一场聚会导向什么结果,不太难猜。但是,读完一首诗会怎么样就很难说了。很少有人知道一首诗会将谁带去哪儿,更少人知道我们是被哪首诗带到这儿的。在我们这样的普通人过着的庸常日子里,没有诗能怎样,有了诗又能怎么样?这些问题,从别人的故事里,也许反倒能捉到些答案,就比如那几部让诗歌刺入日常生活的老电影。

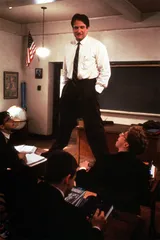

《死亡诗社》应该算是其中最经典的一部:罗宾·威廉姆斯在电影里扮演了一位英文老师,名叫基廷,但他更喜欢学生们叫他“船长”,这称呼出自美国诗人沃尔特·惠特曼《草叶集》里的诗篇《哦,船长,我的船长!》。他热爱诗歌,也希望他的学生们爱,或者至少懂得自己去体会什么是真正的诗。他在课堂上说课本的前言里讲的都是屁话,让学生们撕掉它,因为谈论诗歌不是安装水管,不靠既定的程序和方法。他鼓励学生们撕得再快一点儿,再响一点儿,就像在参与一场战斗,一场避免自己的思想和灵魂受到学院派伤害的战斗。他说:“你们要学会自己思考。”

《死亡诗社》应该算是其中最经典的一部:罗宾·威廉姆斯在电影里扮演了一位英文老师,名叫基廷,但他更喜欢学生们叫他“船长”,这称呼出自美国诗人沃尔特·惠特曼《草叶集》里的诗篇《哦,船长,我的船长!》。他热爱诗歌,也希望他的学生们爱,或者至少懂得自己去体会什么是真正的诗。他在课堂上说课本的前言里讲的都是屁话,让学生们撕掉它,因为谈论诗歌不是安装水管,不靠既定的程序和方法。他鼓励学生们撕得再快一点儿,再响一点儿,就像在参与一场战斗,一场避免自己的思想和灵魂受到学院派伤害的战斗。他说:“你们要学会自己思考。”

在1959年,有着100年历史的威尔顿学校里,“自己思考”并不被认为是学生们应该具备的能力。学校的目标是输送孩子们去美国最好的大学,让他们进入医学院、商学院、法学院。如果一定要说伤害,一切偏离这个目标的做法才会被视为伤害。基廷是学校里最有可能制造“伤害”的危险人物。他教学生们读诗写诗,告诉他们,这并不是因为好玩儿,而是因为人类充满激情。医学、法律、商业固然是崇高的理想,是人类生存的必需。但是,诗、美、浪漫、爱,才是我们活着的意义。

他蹲在课桌之间,让学生们聚拢上前,用惠特曼写在《啊,天!啊,生活!》里的诗句回答生活的意义:“你在这里的存在——生活存在并各有特性,那强有力的剧情在发展,而你还可能提供一首诗。”(赵萝蕤译)那就像是一个动用了魔法的时刻,孩子们被唤醒,眼睛都被点亮了。

他们开始去寻找自我,组织“死亡诗社”,夜晚聚集在校外的洞穴里读拜伦、读惠特曼、读自己写的诗,开始大胆地追求一见钟情的姑娘,开始学会在家长的意志之外,完成自己梦想的事——原本对父亲言听计从的学生尼尔,瞒着家里去参演了话剧。他们终于燃起了生命的激情。但悲剧马上发生了。当尼尔主演的《仲夏夜之梦》落幕,他被勃然大怒的父亲勒令转学,当晚就在家里自杀了。基廷也因此被校方辞退。

经历了伤害,也排除了危险,孩子们又坐回沉闷的课堂。基廷走的时候,正在上英文课的学生们被代课老师要求朗读课本上撕掉的前言。一切似乎又回到了起点。而后,泪点到了:一个孩子站到了课桌上,他冲着已经迈出门口的基廷大喊:“哦,船长,我的船长!”孩子们一个接一个地站上了课桌。关于诗的一切,他们记得。

曾经有一节课,基廷让学生们轮流站到了他的讲桌上,告诉他们要时常提醒自己从不同的角度看待事物。每当认为自己很了解某件事,就得换个角度去审视,即便显得愚笨或者错误,也必须去尝试。

当罗宾·威廉姆斯扮演的基廷跨到讲桌上俯瞰教室的时候,我想起了罗伯托·贝尼尼的电影《老虎和雪》(La tigre e la neve)。贝尼尼扮演的教授阿迪里奥教学生们写诗时突然躺倒在地,说:“如果你们在位子上想不出只言片语,就让自己躺在地上,躺下就可以看到天空。”两位老师的看法一致。

《老虎和雪》其实是一部爱情片,但我想先把爱情放一边,讲点儿别的。阿迪里奥狂爱诗歌,和小时候的一段经历有关:大概八九岁的时候,有一天,一只小鸟落在了他的肩上。他不想小鸟飞走,于是就努力地扮演一棵树。他一动不动,听着自己的心跳怦然作响。小鸟飞走时,不知道过去了多久。他一路狂奔回家,大喊着告诉妈妈:“妈妈!一只小鸟唱着歌飞来,在我的肩上停留了一个小时!”妈妈说:“那真吓人!”然后就扭过头接着和别人聊天去了。

《老虎和雪》其实是一部爱情片,但我想先把爱情放一边,讲点儿别的。阿迪里奥狂爱诗歌,和小时候的一段经历有关:大概八九岁的时候,有一天,一只小鸟落在了他的肩上。他不想小鸟飞走,于是就努力地扮演一棵树。他一动不动,听着自己的心跳怦然作响。小鸟飞走时,不知道过去了多久。他一路狂奔回家,大喊着告诉妈妈:“妈妈!一只小鸟唱着歌飞来,在我的肩上停留了一个小时!”妈妈说:“那真吓人!”然后就扭过头接着和别人聊天去了。

阿迪里奥非常爱他的妈妈。因此,他相信妈妈的反应并不是她的错,错的是他自己。他错在没能把故事说得动听,不能使她体会到自己的感受。他告诉自己,真失败!他相信一定有人会用恰当的字眼把事情表达得令人感同身受,“当他们心跳,其他人的心也跟着跳”。就在那一天,他决定要做个诗人。后来,他真的成了诗人,站在教室里对着学生们滔滔不绝,我还记住了另一句,他说:“如果你没有渠道表达,别担心,只要去写诗,你就可以表达一切!”

话虽这么说,真的写出诗来还是挺难的。在李沧东导演的电影《诗》里,60多岁的美子到文化馆学习写诗,她不止一次说自己“再怎么努力写也还是不知道怎么写”。她问教她写作的诗人:“您在课上不是那样说吗?把诗揽在怀中,然后被关在心中的诗,就会长了翅膀飞出去。”

话虽这么说,真的写出诗来还是挺难的。在李沧东导演的电影《诗》里,60多岁的美子到文化馆学习写诗,她不止一次说自己“再怎么努力写也还是不知道怎么写”。她问教她写作的诗人:“您在课上不是那样说吗?把诗揽在怀中,然后被关在心中的诗,就会长了翅膀飞出去。”

她觉得自己是拥有成为诗人的天赋的:喜欢花,还总是会说一些不着边际的话。她的老师也说过:“美子呀,你以后没准会成为一名诗人。”就是想起50多年前听到的这句话,她才决定去学习写诗的。

开始学习时,美子已经是阿兹海默症的初期,会时不时地忘记些名词,医生说,接下来她还会忘记动词。但真正使她无法写出诗句的,并不是词语的丧失,而是另一件事——正在上中学的孙子和班里几个孩子对一个女孩实施性暴力半年后,女孩投河自尽了。施害者的家长们和学校的老师聚在一起,不想将这件丑事曝光,要通过赔偿金换取被害者的妈妈放弃追究。那些施害的孩子们,就像什么事都没有发生一样。美子被裹挟在当中,也成了施害者中的一个。

对她来说,爱诗的人要寻找美丽的东西入诗,但现实丑陋难以成诗。她很懂得如何发现美:长久地凝视街边的树、脚边的花、落在地上的成熟的杏,敏感地体会出其中透露的是残忍还是诚恳。越是懂得,越难成诗。只有阿兹海默症短暂地将眼前的事情遗忘、抽离,她才能偶尔在分神中感到片刻的安宁。

李沧东在釜山电影节接受媒体采访时说过,这部电影的情节来自一个真实的案件。他想要把牵涉其中的每个人对生活的态度都展现出来,因为真正的问题不仅仅存在于那几个施害的少年。至于诗,他说:“诗是一种眼睛看不到的美丽,非常妙的东西。电影大概也是如此。我想要通过诗、电影去探讨我们应该怎样去看待这个世界。我希望观众们能用自己的眼睛去看这个世界,然后提出问题,慢慢地去寻找‘究竟诗是什么’这样一个问题的答案。诗不应该仅仅是某一种名称。”显然,对于李沧东来说,诗也不仅仅关于眼睛能看到的美。电影开篇,一具女尸漂在河面上顺流而下,电影名《诗》浮现在尸体的一旁,表达得再清楚不过了。

最终,美子在电影里追寻着女孩生前的脚步走过她从受害到自杀停留过的每一个地方。然后,导演给了一个开放式的结局,孙子被警察带走,美子写出了人生的第一首诗《艾格尼斯之歌》。“它不仅仅关于我们眼睛能看到的美,还有我们眼睛看不到的美及其他一些东西,比如肮脏、苦痛、悲伤。”李沧东说,“美子在学习写诗的过程中,也在渐渐学会去理解别人的苦痛。这是美子的诗,也是死去的少女的诗。”

原本,我还想介绍另一部讲述普通人和诗的电影《帕特森》。“帕特森”是一个人也是一座城市,在美国诗人威廉·卡洛斯·威廉姆斯著名的同题诗里,即是如此。电影的主角是生活在帕特森的公共大巴司机,名字也叫帕特森。他日复一日地行驶在固定的轨迹里,生活简单、平淡、重复,这很像我们,但又不太像,因为他写诗。写诗在他的生活里改变了什么,使他得以区别于我们吗?电影里没说。可能只有帕特森知道,也可能连他都不知道。不如你自己去看吧。如果看完也不能知道答案,不如也去写诗吧,我们都有成为诗人的天赋,毕竟谁不喜欢花,谁不是总说些不切实际的话呢?

原本,我还想介绍另一部讲述普通人和诗的电影《帕特森》。“帕特森”是一个人也是一座城市,在美国诗人威廉·卡洛斯·威廉姆斯著名的同题诗里,即是如此。电影的主角是生活在帕特森的公共大巴司机,名字也叫帕特森。他日复一日地行驶在固定的轨迹里,生活简单、平淡、重复,这很像我们,但又不太像,因为他写诗。写诗在他的生活里改变了什么,使他得以区别于我们吗?电影里没说。可能只有帕特森知道,也可能连他都不知道。不如你自己去看吧。如果看完也不能知道答案,不如也去写诗吧,我们都有成为诗人的天赋,毕竟谁不喜欢花,谁不是总说些不切实际的话呢?

(李沧东访谈内容引自《看电影》2010年11月号) 诗诗歌