《圣诞颂歌》的当代精神分析

作者:李孟苏 乔治·奥威尔说,不管你喜不喜欢狄更斯,他都是“一种你没有办法摆脱的习俗”。比如,狄更斯等于“过圣诞节”这种习俗,过节少不了看根据狄更斯同名小说改编的舞台剧《圣诞颂歌》,离不开一个古怪吝啬暴躁的老头斯克掳奇。

乔治·奥威尔说,不管你喜不喜欢狄更斯,他都是“一种你没有办法摆脱的习俗”。比如,狄更斯等于“过圣诞节”这种习俗,过节少不了看根据狄更斯同名小说改编的舞台剧《圣诞颂歌》,离不开一个古怪吝啬暴躁的老头斯克掳奇。

今年冬天的伦敦西区,有9家剧院同时上演不同版本的《圣诞颂歌》。老维克剧院推出的是哥特风剧目。美国乡村女歌手多莉·帕顿2013年制作了田纳西版的音乐剧《烟雾山圣诞颂歌》,今年来到伦敦。有一个版本将主人公斯克掳奇变成了女人。还有一出舞台剧《去你妈的圣诞颂歌》,听名字就知道是成人限制级的。在伦敦之外的斯特拉福德,皇家莎士比亚剧院演出的版本出自名编剧大卫·埃德加之手。埃德加是一名热情参与政治活动的剧作家,他的剧本突出了狄更斯的政治观点和对国家制度的批判,自2017年首演就受到好评,今年他又做了改动。当观众看到斯克掳奇的“巧取豪夺、能搜善刮、贪得无厌”,立刻会联想到新任财政大臣一上台就发表声明,取消前任发布的减税措施。

今年是《圣诞颂歌》出版179周年。这个故事于1843年12月出版后两个月内,就被改编成了12个舞台剧版本,至今已经被改编过100多次,包括歌剧、音乐剧和木偶剧。电影和电视发明后,这个故事成为狄更斯所有作品中被改编成影视剧次数最多的。

《圣诞颂歌》以英国19世纪中期“饥饿的40年代”(the Hungry Forties)为背景,讲了一个简单的故事:固执残忍的守财奴斯克掳奇在圣诞前夜,家中突然有死去多年的合伙人马利的鬼魂来访。接下来,三个名字分别叫“过去”“现在”“未来”的圣诞之灵带领斯克掳奇看到三个幻象:一个是过去的圣诞节,他自己童年欢乐的景象;一个是现在的圣诞节,他苛待的伙计克拉吉全家在过节,食物寒酸,小儿子丁姆还是残疾,但家人之间相濡以沫、彼此关爱;一个是未来的圣诞节,他孤家寡人地死去,无人为他守灵、送葬。一觉醒来,已经是圣诞节清晨,斯克掳奇给小丁姆家送去火鸡,向慈善机构捐款,洗心革面,变得乐善好施,“后来人们常常谈到他,说如果现在世上有什么人懂得怎样过好圣诞节的话,那就要算是他了”。

相比狄更斯写的15部长篇小说,中篇小说《圣诞颂歌》着实单薄,牛津大学出版社的版本只有74页,而同家出版社出版的《荒凉山庄》厚达914页。《圣诞颂歌》出版179年来,几乎每一个12月,英国的舞台上都会演《圣诞颂歌》。奥威尔调侃,检验一部文学作品价值的最好方式是看它能不能存活下去——如此说来,就算狄更斯只写了这一部中篇小说,他的不朽地位也足以得到保证。何况斯克掳奇的名字Scrooge在英语中已经成为“吝啬鬼、守财奴”的代名词。

奥威尔还认为,对文学的审美态度和政治态度都是一定时期的社会气氛的产物。《圣诞颂歌》之所以长寿,答案很简单:在公众的想象中,它与圣诞节有着千丝万缕的联系。

狄更斯写《圣诞颂歌》这个劝人向善的故事说教气浓厚,很大程度是为了解决他家庭财务危机的急就章,创作动机也不像是能催生出伟大的文学作品。

狄更斯写《圣诞颂歌》这个劝人向善的故事说教气浓厚,很大程度是为了解决他家庭财务危机的急就章,创作动机也不像是能催生出伟大的文学作品。

1842年底,狄更斯开始写长篇小说《马丁·瞿述伟》,在他主编的月刊上连载。他自信地告诉朋友,这是他迄今为止最好的作品。但读者并不喜欢这个大部头,刊物每月的销量是他所有小说中最低的,而且从1843年秋天开始持续下降。他的出版商查普曼(Chapman )和霍尔(Hall)威胁说,要克扣他的收入。而他的妻子又怀上了第五个孩子。

狄更斯急需赚钱,写一个圣诞鬼故事,倒不失为一个快速进账的办法。他只用6个星期就完成书稿,赶上了圣诞节销售旺季。因为与出版商的矛盾,狄更斯决定由个人承担出版费用,这样他可以利润分成,收入超过出版商付给他的版税。

他削减页码,好让书价更便宜,同时让开本读起来更舒服,再用肉桂色布料做封面,不惜成本做出烫金的书名和装饰图案。他知道插画也是决定成败的关键。他找到了为《笨拙》杂志画插画的约翰·里奇。

里奇从小就被称为神童。他的作品比较温和,但并非没有锋芒,他的漫画指向的是贫困等社会问题。里奇创作了世界上第一幅政治漫画。1843年上半年,威斯敏斯特举办壁画展览,《笨拙》的编辑们认为,英国正遭遇严重的经济萧条,农业歉收,食品价格高企,威斯敏斯特地区很多工人、贫民家庭正为饥荒苦苦挣扎,此时举办壁画展很不合时宜。于是里奇画了一幅漫画《资产与阴影》:议会大厦的辉煌大厅里,挤满衣衫褴褛的看展人。宏伟与贫困并置,表达出他对社会不公正的憎恶。作品题为“卡通1号”,此后《笨拙》的插画就被称为“卡通画”。

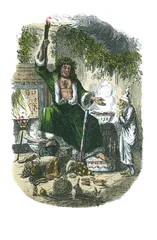

这让狄更斯对25岁的里奇产生了惺惺相惜的感觉。里奇创作了4幅彩色蚀刻画和4幅黑白木版画,他按照狄更斯的描述,画出“现在圣诞节之灵”的形象:穿着镶有白色皮毛边的绿色长袍,胡须是深褐色,而不是白色的——与后来的圣诞老人有一丝相似之处。

《圣诞颂歌》于1843年12月19日上市,首印的6000册在平安夜即告售罄。书中,斯克掳奇看到伙计克拉吉家的寒酸圣诞晚餐,送了他们一只巨型火鸡。著名书信作家简·卡莱尔写道,读完书,她的丈夫,历史学家和散文家托马斯·卡莱尔立刻派她去买火鸡,那是他们家第一次吃火鸡。

虽然日记作家塞缪尔·佩皮斯在1663年12月20日的日记中记录有“我们的晚餐烤了一只好火鸡”,但在1843年,普通人家圣诞节的传统还是吃鹅,就像克拉吉家吃的又肥大又便宜的鹅,只有有钱人家才会斥巨资购买从新世界进口来的火鸡。狄更斯曾经从他的律师、出版商、恩人、朋友那里收到火鸡礼物,他写道,恩人伯德特·库茨男爵夫人送来的火鸡个头太大了,一开始他以为是个婴儿。

与狄更斯同时代的苏格兰女作家玛格丽特·奥利芬特(Margaret Oliphant)评论,《圣诞颂歌》是对“火鸡和葡萄干布丁的颂扬”。此后,火鸡和葡萄干布丁成为英国家庭圣诞晚餐上必不可少的餐点。同一年,英国人第一次向亲朋好友寄出商业化的圣诞贺卡,卡片上印着斯克掳奇的快乐宣言:“祝你圣诞快乐!”

1863年,《纽约时报》发表一篇评论,热情地指出,狄更斯“把古老的圣诞节……从过去的几个世纪和遥远的庄园,带进今天穷人的起居室”。1870年狄更斯去世,伦敦《纪事晨报》的讣告说,他是“圣诞节仪式的首席文学大师”。考文特花园的一个小女孩问:“狄更斯先生死了?那么圣诞老人也会死吗?”

平安夜,慈善机构的两位绅士上门向斯克掳奇募捐,希望为穷人买一点肉、酒和御寒的衣物:“我们选择这个时节,是因为这时节穷人们最感到困苦拮据,而有钱人最兴高采烈。”

平安夜,慈善机构的两位绅士上门向斯克掳奇募捐,希望为穷人买一点肉、酒和御寒的衣物:“我们选择这个时节,是因为这时节穷人们最感到困苦拮据,而有钱人最兴高采烈。”

斯克掳奇对募捐者说,既然穷人活不下去了,可以去监狱或济贫院,做苦力,接受《济贫法》的惩罚,而不是游手好闲当懒汉。当一位绅士告诉斯克掳奇,许多人宁死也不肯去济贫院时,他说:“如果他们宁愿死的话,他们还是死掉的好,同时还可以减少过剩的人口。”接着,斯克掳奇咆哮出著名的拒绝:“我自己在圣诞节不寻欢作乐,我也没那么多钱来让懒汉们寻欢作乐!”

在19世纪40年代,“过剩人口”是一个用来指贫苦人的术语。那时上层社会的普遍态度是:穷人是需要解决的麻烦,而不是需要被帮助的人群。《圣诞颂歌》投射了狄更斯对《济贫法》、政府、制度的态度。斯克掳奇在克拉吉家看到了小丁姆,问“现在圣诞节之灵”这孩子能不能活下来。幽灵对他说出“过剩人口”这个词:“所谓过剩的人口究竟是些什么人、在什么地方,什么样的人该活,什么样的人该死,是不是都要由你来决定呢?也许,在上帝的眼里看来,你比千百万个像这穷人的孩子那样的人更没有价值,更不配活下去呢。”

1843年初,议会关于童工的调查报告令狄更斯震惊:9岁的孩子每天工作9小时,童工们在成年之前要么死亡,要么成为残废。同年10月,他应邀去曼彻斯特为贫困儿童筹款发表演讲。他探望了妹妹一家,他的外甥身有残疾,9岁即夭折了。他是小丁姆的灵感来源。

狄更斯不是一个冷静的作家。固然他写《圣诞颂歌》的初衷是为了赚钱,但贫苦和残疾儿童的生存惨状更让狄更斯气愤填膺,而唯一可用的官方社会保障唯有济贫院。他决定把故事变成政治小册子,为穷孩子争取福利,推迟到圣诞节出版,效果可以放大两万倍。狄更斯的玄孙女、《狄更斯和圣诞节》作者露辛达·霍克斯利(Lucinda Hawksley)说,狄更斯在他的多部作品中都想提醒他的读者为穷人做点什么,他希望人们意识到,每个人都可以像斯克掳奇一样,对他们原本忽视的穷人负一点责。

《圣诞颂歌》之所以吸引人,除了它是一个鬼故事,还包含了一个关键因素:救赎。

加拿大康考迪亚大学神学副教授马修·罗伯特·安德森(Matthew Robert Anderson)认为,《圣诞颂歌》是狄更斯对《新约·路加福音》中“拉撒路和财主寓言”的改写。《路加福音》记载了耶稣对门徒讲的一个故事:财主对卧倒在家门口的乞丐拉撒路毫无同情,拉撒路死后被天使带到亚伯拉罕的怀中,财主死后则堕入阴间,受尽折磨。财主向亚伯拉罕乞求,希望他解救自己,一次次被拒绝。拉撒路似乎是残疾的小丁姆,亚伯拉罕的拒绝让读者联想到鬼魂马利摇动缠绕在腰际的锁链,那是他在世时自己锻造的,“发出一阵那么凄凉可怕的声音……仿佛他所有那些徒然的悲伤,都来自这唯一的根源”。

虔诚的基督徒狄更斯很熟悉圣经经文,1846~1849年他为自己的孩子写了一本耶稣小传,题为《我们主的生平》,改编了《路加福音》中耶稣讲的8个故事,其中就有“拉撒路和财主寓言”。但他反感有组织宗教,因此禁止出版这本小书,直到他的儿女都去世,1933年这本书才得以面世。巧合的是,狄更斯去世后被埋在威斯敏斯特教堂,下葬后的星期天,牧师主持礼拜仪式,讲的正是这段经文。

狄更斯童年时饱受贫穷带来的痛苦和羞辱,他通过写作天赋和勤奋跻身精英阶层,有了一定特权,但他始终不忘为穷人的福利和保障呼吁。“他大胆改编了耶稣讲的故事,把主题改编成关于爱而不是审判。”安德森说。

甫一面对马利的幽灵,斯克掳奇觉得有点不对头,但毫不悔改,他说幽灵“也许是一小块未消化的牛肉、一摊芥末、一片干奶酪的碎皮、一块没有煮熟的马铃薯”。多亏鬼魂马利的死磨硬缠,富人才能获得第二次机会,卸除身上“奇重无比的锁链”,免受痛苦。狄更斯在故事中为自己想象了一个幸福的结局,那是他对自己的救赎。对此,同为作家的罗伯特·路易斯·史蒂文森深为理解。他读完《圣诞颂歌》“热泪盈眶”,羡慕地写道:“天,一个人写出这样的书,让人们的心充满怜悯,这是多么快乐的一件事啊!”

所以,狄更斯在《圣诞颂歌》“第五节歌·结局”的开篇,这样写道:

一切之中最最好和最最幸福的是:他将来的时间是属于他自己的,使他可以改过自新!“我以后要生活在‘过去’‘现在’和‘将来’之中!”斯克掳奇从床上爬下来,又这样说了一句,“这三位幽灵以后都要在我心里激励着我。”

看起来像一位隐士苦修冥想后的开悟。

斯克掳奇原本自闭、厌世、戒备心极强,像豪猪随时会竖起全身的尖刺,他的穿越让现在和过去、未来三种时空交叠,使得他的转变和救赎具有了当代性。这个老刮皮被“未来圣诞节之灵”带到自己的坟墓边,战战兢兢又悔恨地说:“人们所走的道路会预示某种结局。”幽灵始终不开腔,似乎在嘲笑:你们人啊,有思想的生物,再害怕也逃不掉内省和自我对抗的激烈过程,生活中占有欲、个人主义太强,终究不会令人满意,幸福感来自于和他人发生有意义的联系。至此,《圣诞颂歌》完成了对当代人的“过去”“现在”和“将来”的精神分析以及心理疗愈。

(译文引自《圣诞欢歌》,汪倜然译,上海译文出版社。参考资料:《狄更斯长篇小说研究》,赵炎秋,社会科学文献出版社;《维多利亚文学、能量与生态想象》,[美]艾伦·麦克达菲著,杨元译,译林出版社);Charles Dickens,by George Orwell) 狄更斯圣诞颂歌