艰难的起航

作者:袁越 麦哲伦环球航行的故事,必须从直布罗陀开始讲起。

麦哲伦环球航行的故事,必须从直布罗陀开始讲起。

公元711年4月26日,一位名叫塔里克·伊本·齐亚德(Tariq ibn Ziyad)的柏柏尔人(Berber)率领7000名信奉伊斯兰教的北非士兵从直布罗陀登陆,开始了对伊比利亚半岛长达700多年的穆斯林统治。麦哲伦之所以要冒险出海,主要目的之一就是要在敌人后方开辟新的战场,延续对伊斯兰教的圣战(宗教战争)。与此同时,伊斯兰势力在中东地区的兴起切断了欧洲基督教国家和亚洲之间的联系,来自东方的高档商品必须经由穆斯林商人转手才能到达欧洲。麦哲伦出海的另一个目的就是要打破穆斯林商人对东西方贸易的垄断,开辟一条直达亚洲的海上航线。

从地图上看,直布罗陀并不是距离非洲大陆最近的地点,但这里有一座高达426米的石灰石巨岩,地势极其陡峭,非常适合作为控制直布罗陀海峡的军事要塞。当年的北非入侵者把这座巨岩称为Jebel Tarik,意思就是“塔里克之山”。虽然西班牙军队于1309年从穆斯林手中夺回了直布罗陀的控制权,但这个名字却一直保留了下来,逐渐演变成了今天的直布罗陀(Gibraltar)。

一个地方的命名权是很重要的权利,它标志着该地何时开始成为了人类的共同记忆。直布罗陀巨岩在被命名为“塔里克之山”之前并没那么重要,因为欧亚大陆的古典文明是围绕着地中海而建立起来的,浩瀚的大西洋没有探索的必要。伊比利亚半岛位于地中海的最西端,属于被遗忘的荒蛮之地。直到摩尔(Moors,居住在南欧的穆斯林居民的统称)军队从这里攻入欧洲,直布罗陀海峡的价值才终于引起了大家的重视。

1704年,英荷联军攻占了直布罗陀,并在随后的谈判中强迫西班牙将其割让给了英国。今天的直布罗陀是英国最小的海外领地,总面积只有6.5平方公里。我从西班牙入境之后,必须徒步穿过直布罗陀机场的跑道才能进入市区。市中心非常小,满眼的英文招牌和醒目的红色双层巴士清楚地表明了谁才是这块土地的主人。但这里的汽车却是靠右行驶的,和英国正相反。“过去直布罗陀一直保留着英国传统,汽车都是靠左行驶的。”导游对我说。“但因为这地方和西班牙的联系太密切了,来来往往很不方便,这才不得不改成了欧洲大陆规则。”

这件事真是个绝佳的隐喻。当世界变得越来越平之后,规则也会逐渐趋向一致,其结果就是多样性的减小和独特性的丧失。

行驶规则的修改发生在1929年,当时汽车工业才刚刚起步,改起来不算太麻烦。如果现在再来修改行驶规则,恐怕哪一方都不愿让步。换句话说,如果两个相互有竞争关系的对手狭路相逢,只有当双方实力接近时才有可能各自维持原样,否则一定是赢者通吃,败者出局。

直布罗陀巨岩为这条原则提供了另一个例证。这块巨岩的内部有很多洞穴,最早入住的是尼安德特人,他们早在几十万年前就跨过了直布罗陀海峡,又从这里逐渐扩散到了整个欧洲。大约在5.7万年前,现代智人的祖先也走出了非洲,经由中东地区到达欧洲,和尼安德特人发生了正面冲突。但因为实力接近,双方在此后的两万多年时间里共享了这块大陆,谁也赶不走对方。这两个人种甚至还发生过基因交流,地点很可能就是直布罗陀巨岩内部的这些洞穴,因为洞穴内部发现过来自几乎同一时间的两种化石。直到大约3.7万年前,尼安德特人这才终于因为不适应气候变化而惨遭灭绝,而直布罗陀巨岩内的洞穴很可能就是他们在欧洲最后的庇护所。

直布罗陀巨岩为这条原则提供了另一个例证。这块巨岩的内部有很多洞穴,最早入住的是尼安德特人,他们早在几十万年前就跨过了直布罗陀海峡,又从这里逐渐扩散到了整个欧洲。大约在5.7万年前,现代智人的祖先也走出了非洲,经由中东地区到达欧洲,和尼安德特人发生了正面冲突。但因为实力接近,双方在此后的两万多年时间里共享了这块大陆,谁也赶不走对方。这两个人种甚至还发生过基因交流,地点很可能就是直布罗陀巨岩内部的这些洞穴,因为洞穴内部发现过来自几乎同一时间的两种化石。直到大约3.7万年前,尼安德特人这才终于因为不适应气候变化而惨遭灭绝,而直布罗陀巨岩内的洞穴很可能就是他们在欧洲最后的庇护所。

但是,假如今天的人类再次和尼安德特人相遇,肯定会对他们严加保护,就像我们对待亚马逊雨林里的原始部落一样,这是因为我们的文明程度高出对方太多了,完全有能力运用自己的智慧去改变上述原则。比如,今天的直布罗陀巨岩上生活着一群地中海猕猴,这是目前欧洲唯一的一个野生灵长类动物群落。这群猕猴极有可能是当年入侵欧洲的穆斯林军队从北非带过来的,它们生活的这块巨岩后来被开辟成自然保护区,种群数量稳步增长,而生活在非洲的亲本种群反而因为保护不利而登上了国际自然保护联盟的濒危物种名录,这就是文明差距导致的结果。

说到文明差距,当年的北非侵略者反而是文明程度更高的一方,因为公元8世纪的欧洲正处于黑暗的中世纪,罗马帝国的余晖被来自北方的入侵蛮族毁得差不多了。相比之下,位于欧亚大陆之间的阿拉伯穆斯林吸收了来自东西两方的文明精华,其经济水平和科技实力均超过了欧洲。很多历史学家甚至认为,当年的阿拉伯人才是古希腊文明的真正继承者,如果没有他们的保护,古希腊人的丰功伟业恐怕早就被后人遗忘了。

伊比利亚半岛属于古罗马帝国的边疆,其文明程度本来就低,和摩尔人相比差距就更明显了。举例来说,当年伊比利亚半岛制造的陶制橄榄油罐质地粗糙,使用一次就得报废。入侵欧洲的摩尔人把如何在陶器内部上釉的技术传了进来,这些油罐终于可以重复使用了。

伊斯兰文明的技术优势在建筑上体现得最为明显。今天的伊比利亚半岛上仍然可以看到很多当年摩尔人修建的王宫城堡和宗教建筑,著名的阿尔罕布拉宫(Alhambra)无疑是其中的最佳代表。这是13世纪统治格拉纳达(Granada)的穆斯林奈斯尔王朝(Nasrid Dynasty)皇帝穆罕默德一世主持修建的,后来因为一首充满阿拉伯风韵的同名吉他曲而享誉全世界。我专程跑去参观,除了高耸入云的城墙和复杂细腻的内部装饰之外,宫殿内部随处可见的喷泉和水池给我留下了深刻的印象。水在伊斯兰教中占有极其重要的地位,因为穆斯林爱清洁,日常生活离不开水,欧洲的第一个冲水马桶就是居住在伊比利亚半岛上的穆斯林最先开始使用的。而要把干净的河水引到海拔840米的宫殿之内,其管线设计的复杂程度更是远超伊比利亚半岛当年的技术水平。

伊斯兰文明的技术优势在建筑上体现得最为明显。今天的伊比利亚半岛上仍然可以看到很多当年摩尔人修建的王宫城堡和宗教建筑,著名的阿尔罕布拉宫(Alhambra)无疑是其中的最佳代表。这是13世纪统治格拉纳达(Granada)的穆斯林奈斯尔王朝(Nasrid Dynasty)皇帝穆罕默德一世主持修建的,后来因为一首充满阿拉伯风韵的同名吉他曲而享誉全世界。我专程跑去参观,除了高耸入云的城墙和复杂细腻的内部装饰之外,宫殿内部随处可见的喷泉和水池给我留下了深刻的印象。水在伊斯兰教中占有极其重要的地位,因为穆斯林爱清洁,日常生活离不开水,欧洲的第一个冲水马桶就是居住在伊比利亚半岛上的穆斯林最先开始使用的。而要把干净的河水引到海拔840米的宫殿之内,其管线设计的复杂程度更是远超伊比利亚半岛当年的技术水平。

阿尔罕布拉宫原本是一座军事堡垒,其目的是为了防御来自天主教军队的进攻。伊斯兰教和天主教都是一神教,其宗教性质决定了双方无法和平共存。被驱赶至伊比利亚半岛北部的天主教王国很快就集结起来,开始了所谓“收复失地运动”(Reconquista)。这场运动持续了将近700年,部分原因在于当时的摩尔军队实力确实很强,但更主要的原因则是天主教势力不够团结,各个王国互相猜忌,内耗严重。

阿尔罕布拉宫原本是一座军事堡垒,其目的是为了防御来自天主教军队的进攻。伊斯兰教和天主教都是一神教,其宗教性质决定了双方无法和平共存。被驱赶至伊比利亚半岛北部的天主教王国很快就集结起来,开始了所谓“收复失地运动”(Reconquista)。这场运动持续了将近700年,部分原因在于当时的摩尔军队实力确实很强,但更主要的原因则是天主教势力不够团结,各个王国互相猜忌,内耗严重。

由于海岸线形状复杂,以及境内众多高山河流的阻挡,欧洲自古以来就是一个不太容易一家独大的地方。据统计,14世纪初时的欧洲被分成了1000多个小国,公元1500年时合并成了500个国家,这个数字直到1900年时才终于降到了25个。相比之下,中国早在公元前221年就完成了统一,比欧盟早了2000多年。

15世纪时的伊比利亚半岛一共有7个大的天主教王国,其中势力最强大的3个王国分别是位于中部的卡斯提尔(Castile)、位于东北部的阿拉贡(Aragon)和位于西部的葡萄牙(Portugal)。1469年,阿拉贡国王斐迪南二世(Ferdinand II)和卡斯提尔女王伊莎贝拉一世(Isabella I)联姻,两个最有势力的王国顺势合并,西班牙从此诞生了。斐迪南和伊莎贝拉便是西班牙历史上的第一任国王和王后,并称天主教双王。

统一后的西班牙实力大增,终于在1492年1月2日攻下了伊斯兰教在欧洲最后的堡垒,也就是阿尔罕布拉宫的所在地格拉纳达。战败后的穆斯林士兵要么改信天主教,要么被驱逐出境,后者正是从直布罗陀离开西班牙的,这块巨岩再次成为“伊斯兰教退出欧洲”这一重大历史事件的见证者。

这件事再次说明了一个道理,那就是如果目标或者目的明确的话,大一统的国家最容易获得成功,毕竟团结的力量大。中国之所以在很长的一段历史时期内称霸全球,与秦始皇很早就统一了中国有很大关系。

但是,统一的强大国家也有弱点,那就是它们往往安于现状,不思进取。不过,刚刚完成统一的西班牙没有这个问题,因为天主教双王发誓要消灭伊斯兰教,为长达700年的异教统治报仇。另外,西班牙还有一个强大的敌人需要对付,这就是偏安一隅的葡萄牙。于是,当斐迪南和伊莎贝拉以胜利者的姿态昂首挺胸进入阿尔罕布拉宫时,欢迎人群中有一位42岁的热那亚水手意识到自己等待已久的机会终于来了。他再次上书伊莎贝拉女王,请求西班牙王室资助自己一支舰队,一路向西穿越大西洋,开辟一条通往印度的新航道。他相信这么做既能延续对伊斯兰教的圣战,又能彰显西班牙帝国的荣耀,还能和葡萄牙争夺和东方世界的贸易权,并从中获得新帝国急需的巨额财富。

这位水手名叫克里斯托弗·哥伦布(Christopher Columbus),他是麦哲伦的偶像,也是麦哲伦环球航行的灵感之源。为了了解这段历史,我跳上一辆长途汽车,向麦哲伦的老家葡萄牙驶去。

从阿尔罕布拉宫到葡萄牙,需要横穿整个安达卢西亚。这是西班牙最南边的省份,沿途除了漫山遍野密密麻麻的橄榄树之外,几乎看不到任何其他大型植物,像极了欧洲殖民者在世界各地建立的种植园。真没想到,在这个单一作物农庄模式正广受诟病的今天,这一模式却在殖民地的宗主国大行其道。

从阿尔罕布拉宫到葡萄牙,需要横穿整个安达卢西亚。这是西班牙最南边的省份,沿途除了漫山遍野密密麻麻的橄榄树之外,几乎看不到任何其他大型植物,像极了欧洲殖民者在世界各地建立的种植园。真没想到,在这个单一作物农庄模式正广受诟病的今天,这一模式却在殖民地的宗主国大行其道。

仔细想想,这种模式其实正是全球化的必然结果,因为全球化把整个地球变成了一个统一的大市场,世界各地的农民们只需用最高的效率生产出最有竞争力的农产品,就能去国际市场上换回任何自己想要的东西,不再需要自给自足了。欧洲殖民者是最早意识到这一点的人,于是殖民地的热带雨林被开辟成了甘蔗园、橡胶园和棕榈园,温带平原和山区则被开发成了棉田、茶园和咖啡农场。种植园所需的劳动力可以由非洲黑奴来承担,成本被压到最低。伊比利亚半岛南部的土壤和气候条件非常适合橄榄树的生长,再加上种橄榄对劳动力的要求不高,西班牙的前殖民地国家有的是廉价的季节性劳工,完全不用发愁,所以这块地方逐渐演变成了世界橄榄中心,光是西班牙的橄榄油产量就几乎占到世界总产量的一半。但因为气候变化所导致的酷暑和极端干旱,2022年的西班牙橄榄产量比往年减少了30%左右。而气候变化同样也是全球化的必然结果,因为全球化导致的生产效率大幅提升必然会造成世界人口暴涨,碳排放总量就是这么升上去的。

仔细想想,这种模式其实正是全球化的必然结果,因为全球化把整个地球变成了一个统一的大市场,世界各地的农民们只需用最高的效率生产出最有竞争力的农产品,就能去国际市场上换回任何自己想要的东西,不再需要自给自足了。欧洲殖民者是最早意识到这一点的人,于是殖民地的热带雨林被开辟成了甘蔗园、橡胶园和棕榈园,温带平原和山区则被开发成了棉田、茶园和咖啡农场。种植园所需的劳动力可以由非洲黑奴来承担,成本被压到最低。伊比利亚半岛南部的土壤和气候条件非常适合橄榄树的生长,再加上种橄榄对劳动力的要求不高,西班牙的前殖民地国家有的是廉价的季节性劳工,完全不用发愁,所以这块地方逐渐演变成了世界橄榄中心,光是西班牙的橄榄油产量就几乎占到世界总产量的一半。但因为气候变化所导致的酷暑和极端干旱,2022年的西班牙橄榄产量比往年减少了30%左右。而气候变化同样也是全球化的必然结果,因为全球化导致的生产效率大幅提升必然会造成世界人口暴涨,碳排放总量就是这么升上去的。

换句话说,我们今天所看到的一切,早在500年前便已埋下了种子。

我此行的第一个目的地是葡萄牙的西南角,这里有两个互为掎角之势的海岬,很像一对螃蟹钳子。靠北的“圣文森特角”(Cabo de São Vicente)向外延伸得更远,曾经被欧洲人视为“世界的尽头”。这里常年被云雾笼罩,气温比内陆要低一些。我站在悬崖边向南望去,可以明显地感到海平面呈弧形,远方的海水好似流进了一个无底洞,确实很像世界的尽头。

我此行的第一个目的地是葡萄牙的西南角,这里有两个互为掎角之势的海岬,很像一对螃蟹钳子。靠北的“圣文森特角”(Cabo de São Vicente)向外延伸得更远,曾经被欧洲人视为“世界的尽头”。这里常年被云雾笼罩,气温比内陆要低一些。我站在悬崖边向南望去,可以明显地感到海平面呈弧形,远方的海水好似流进了一个无底洞,确实很像世界的尽头。

云雾散去的时候,可以看见南边5公里之外的另一个海岬,这就是萨格里什(Sagres)。我花了一个多小时才走到那里,发现海岬的尽头建有一座古堡,古堡只有一面城墙,因为靠海的一侧是直上直下的峭壁,根本无需防御。古堡内有一个建在地上的巨大的罗盘,还有一座灯塔,为归来的远航者指明方向。根据民间传说,葡萄牙的航海家亨利王子(Prince Henry the Navigator)在这座古堡内建立了一所航海学校,培养了一大批专业的航海家,这些人后来大都被欧洲各国的王室雇佣,成为大航海时代的中坚力量。

今天看来,这所传说中的航海“黄埔军校”很可能并不存在,但亨利王子确实在萨格里什住过很多年,也确实资助过很多与航海有关的能人异士。葡萄牙早期的远洋探索也大都是由他出资赞助的,可以说他以一己之力开启了欧洲的大航海时代。这位亨利王子为什么会离开位于里斯本的舒适王宫,自我流放到这个荒无人烟的地方来呢?难道他真的像民间传说中描述的那样,是上帝派来拯救葡萄牙的真命天子?答案当然没那么传奇。

今天看来,这所传说中的航海“黄埔军校”很可能并不存在,但亨利王子确实在萨格里什住过很多年,也确实资助过很多与航海有关的能人异士。葡萄牙早期的远洋探索也大都是由他出资赞助的,可以说他以一己之力开启了欧洲的大航海时代。这位亨利王子为什么会离开位于里斯本的舒适王宫,自我流放到这个荒无人烟的地方来呢?难道他真的像民间传说中描述的那样,是上帝派来拯救葡萄牙的真命天子?答案当然没那么传奇。

亨利王子于1394年3月4日出生于葡萄牙的波尔图,是葡萄牙国王若昂一世和一位英格兰公主所生的第4个孩子。他和自己的两个哥哥从小就接受了良好的骑士教育,励志要成就一番伟业。当时伊比利亚半岛的“收复失地运动”已近尾声,入侵葡萄牙的穆斯林军队已经全部被赶走了。为了巩固胜利成果,顺便打击海盗,若昂一世国王和他的3个儿子率领一支军队于1415年攻占了北非的摩尔人重镇休达(Ceuta)。这座城市位于直布罗陀的正对面,两座城市互为掎角,控制了从地中海到大西洋的咽喉要道。

休达战役是十字军运动由守转攻的重要标志,也是中世纪的欧洲军队第一次攻入北非,当时只有21岁的亨利王子在这场战役中发挥了重要作用,他本人也因此而对非洲产生了浓厚的兴趣。熟悉地理的人都知道,北部非洲是一大片沙漠,当时的欧洲人误以为这块地方没有利用价值。但休达当地的摩尔人告诉亨利王子,有一条商道可以直通非洲南边的肥沃之地,那里到处都是热带雨林,有取之不尽的黄金、象牙和黑奴,于是亨利王子萌生了去非洲淘金的想法,他相信这是让葡萄牙迅速摆脱贫困的一条捷径。

从地理的角度看,葡萄牙是少数几个无法直接利用地中海来发展贸易的欧洲国家。如果说西班牙是欧洲的偏远农村,那么葡萄牙便是欧洲的遥远边疆。再加上这里的气候不太适合发展农业和畜牧业,所以葡萄牙一直是欧洲最穷的国家之一,在这个国家里当一个排名第三的王子是不会有太大出息的。

无数历史事实证明,只有逆境才最容易出伟人,亨利王子就是个好例子。眼看继承王位无望,亨利便主动请求父王派他去萨格里什掌管葡萄牙的海上贸易,并获准可以从中提取20%的利润。亨利在北非期间亲眼见识过摩尔海盗的厉害,知道葡萄牙在航海技术方面相当落后,便利用自己的名声从社会上招募了一大批来自各行各业的专家学者,一起研发新的航海仪器和制图技术,顺便培养远洋水手。他打算从海路进入非洲腹地,攫取那里的黄金、象牙和黑奴。

从今天的角度来看,沿着非洲海岸线向南航行似乎是一件顺理成章的事情,但在当时的欧洲人看来,这么做无异于找死,因为中世纪时的欧洲流传着很多关于大西洋的可怕传说。有人认为大西洋是宇宙的尽头,远洋帆船会顺着一个巨大的瀑布落入地狱;还有人相信大洋底部有很多吸铁石,会把船上的铁钉吸走,让船解体;甚至有传言说因为赤道的阳光过于强烈,那里的海水都被晒成了沸水,否则便无法解释为什么非洲人的皮肤那么黑……很多这类荒诞不经的说法来自古代经典,没人胆敢质疑权威,所以当年的欧洲水手都惧怕大西洋,没人愿意向南航行。

黄金和象牙也许会让少数亡命之徒铤而走险,但对于衣食无忧的亨利王子来说,财富的诱惑力还不足以让他这么做,宗教的力量才是主因。他是个极其虔诚的天主教徒,打败穆斯林才是他生平最大的愿望。中世纪的欧洲流传着一个关于“祭司王约翰”(Prester John)的传说,据称在遥远的东方有一位名叫约翰的基督教君主,统治着一个富裕而又强大的基督教王国。如果欧洲人能够和他取得联系,就可以对伊斯兰世界来一个两面夹攻,十字军圣战就有希望了。但这个传说语焉不详,没人知道这个基督教王国究竟在哪里。葡萄牙人从摩尔人那里得知在东非有一个遍布黄金的富裕国家,怀疑这就是祭司王约翰的国度,便决定派船沿非洲西海岸向南航行,试图绕过非洲大陆,去东非寻找这位祭司王。最终完成这项任务的是瓦斯科·达·伽马(Vasco da Gama),他于1497年从里斯本出发,成功地绕过好望角到达东非。虽然他并没有找到祭司王约翰,但这趟航行让他发现了通往印度的航道,打破了穆斯林商人对香料贸易的垄断。

一般的历史书都是从亨利王子的航海学校直接跳到达·伽马绕过好望角的,但中间这80年里发生的事情才是最值得研究的,我们可以从中总结经验,看看像这样飞跃式的历史进步究竟是如何发生的,哪个环节才是最关键的一步。

首先,远洋探险除了需要了解季风洋流和海上定位技术之外,最重要的条件就是要有一艘合适的船。当时的葡萄牙只有一些用于近海捕鱼的桨帆船,帆是方形的,只能顺风航行,逆风时需要使用桨力,非常不适合长距离海上探险活动。早年间的阿拉伯商人为了适应地中海多变的风向,发明了一种三角纵帆,能够充分利用帆面两边的压力差,通过走“之”字的方式顶风前行。这种设计后来被地中海渔民采纳,后人称之为拉丁帆(Lateen)。亨利王子资助的一批葡萄牙工匠从摩尔人那里学会了使用拉丁帆的技术,并在此基础上设计出了一种非常适合用于探索海岸线的卡拉维尔帆船(Caravel)。第一代卡拉维尔长约15米,载重量约为50吨,船上装有两根桅杆,携带一大一小两面三角帆。这种船的最大优点就是操纵灵活,可以很容易地逆风前进,缺点是载重量不足,并不适合进行长距离远洋探险。不过亨利王子的用意并不是为了到达印度,而是为了探索非洲,这种船已经足够了。自1420年开始,直到1460年亨利王子去世时为止,葡萄牙对非洲西海岸的探索大都是用这种卡拉维尔帆船完成的。

其次,即使有了合适的船,探索未知海域也是需要极大勇气的,因为海员们无法保证自己能够始终沿着海岸线航行,一阵突如其来的风暴很容易把船吹向遥远的大洋。幸运的是,北大西洋上有很多海岛,为从欧洲出发的远洋帆船提供了一系列补给站。其中加纳利群岛早在1336年就被葡萄牙水手发现并占领了,之后他们又分别于1419年、1427年和1458年发现了马德拉群岛、亚速尔群岛和佛得角群岛。这些海岛除了为远航者提供了避风港之外,更大的作用是心理上的,它们的存在让葡萄牙水手们相信,即使船只被风暴吹离了海岸,他们也有可能找到新的岛屿而生存下来。

除此之外,非洲西海岸独特的形状也给葡萄牙水手们提供了一个无法抗拒的诱惑。打开任何一张世界地图,你会发现非洲西海岸在利比里亚和科特迪瓦附近凹了进去。但当年的葡萄牙水手没有世界地图,他们会很自然地以为自己已经来到了非洲大陆的尽头,因此他们会更加义无反顾地沿着海岸线继续向南航行。这些葡萄牙水手还肩负着传播基督教的重任,他们每前进一步都会在岸上立一根十字架,以此来标定基督教的势力范围。后人在非洲西海岸发现了一系列这样的石制十字架,一直延伸到了今天的纳米比亚。历史学家们可以通过这些地标,了解当年的葡萄牙水手是如何一步一步地扩展边界的。

第三,最先发现好望角的人其实不是达·伽马,而是一位名叫巴托洛梅乌·迪亚斯(Bartolomeu Dias)的葡萄牙船长,他指挥的两艘卡拉维尔帆船于1488年到达了纳米比亚附近,却在那里遇到了强劲的暴风和自南向北的洋流,再也无法前进了。不知是因为迪亚斯的灵光一现,还是不得已而为之,船队毅然决然地离开了非洲海岸,向大西洋深处驶去,这一相当冒险的决定反而让船队避开了暴风和洋流,驶入了南半球的西风带。最终船队借助西风的力量成功地绕过了好望角,第一次驶入了印度洋。可惜船员们被暴风吹怕了,集体投票要求返航,让迪亚斯错过了这个名垂千古的良机。后人发现,迪亚斯开辟的这条航线是绕过好望角的唯一办法,后来达·伽马也是沿着这条航线到达印度的。

第四,也是最关键的一点,那就是好望角的纬度不高,只有34度,大致相当于青岛的位置。如果非洲大陆也像南美洲那样一直延伸到南纬53度的话,那么以当年葡萄牙水手的航海技术是不太可能绕过去的,人类的历史进程将会和现在完全不同。

随着航线越拉越长,卡拉维尔帆船不够用了。在亨利王子的赞助下,葡萄牙又设计并制造出了第二代远洋探险船,长度增加到了20米以上,船身分为4层,载重量也增加到了120吨以上,后人称其为卡拉克帆船(Carrack,葡萄牙语名为Nau,西班牙语名为Nao)。这种大帆船通常有3~4根桅杆,除了三角帆之外又加上了方形帆,以便更好地借助大洋上的信风,提高船速。达·伽马第一次到达印度时乘坐的就是一艘卡拉克级的大帆船,哥伦布第一次发现美洲时所乘的旗舰圣玛利亚号(Santa Maria)也是一艘卡拉克级大帆船,不过他船队的另外两艘船仍然是卡拉维尔级别的小帆船。

今天看来,葡萄牙水手发现印度航道这件事是人类历史进程的一个关键的转折点。如此巨大的跨越式进步绝不是凭空而来的,也不是因为某个英雄人物的一时冲动而一步到位的,而是在很多人的努力下,借助好运气的帮助一步一个脚印地走过来的。在这个案例里,葡萄牙水手借鉴了人类自古希腊以来积累的大量航海知识,并从摩尔人那里学到了先进的造船技术,再加上大西洋特有的地理条件所提供的一系列阶梯式的诱饵,以及一位船长的一次胆大的冒险,这才终于取得了成功。虽然最后只有达·伽马一人被载入史册,但其背后有无数水手为此付出了生命的代价。根据葡萄牙官方史书记载,仅在1434年葡萄牙船队首次绕过非洲博哈多尔角(Cape Bojador)之前,就有14支探险队葬身大西洋。此后为了保密,葡萄牙不再公布自己的探险计划了,因此也就没人知道达·伽马的成功到底是用多少生命换来的。

今天看来,葡萄牙水手发现印度航道这件事是人类历史进程的一个关键的转折点。如此巨大的跨越式进步绝不是凭空而来的,也不是因为某个英雄人物的一时冲动而一步到位的,而是在很多人的努力下,借助好运气的帮助一步一个脚印地走过来的。在这个案例里,葡萄牙水手借鉴了人类自古希腊以来积累的大量航海知识,并从摩尔人那里学到了先进的造船技术,再加上大西洋特有的地理条件所提供的一系列阶梯式的诱饵,以及一位船长的一次胆大的冒险,这才终于取得了成功。虽然最后只有达·伽马一人被载入史册,但其背后有无数水手为此付出了生命的代价。根据葡萄牙官方史书记载,仅在1434年葡萄牙船队首次绕过非洲博哈多尔角(Cape Bojador)之前,就有14支探险队葬身大西洋。此后为了保密,葡萄牙不再公布自己的探险计划了,因此也就没人知道达·伽马的成功到底是用多少生命换来的。

俗话说,失败是成功之母,这句话用在大航海时代实在是太贴切了。但要想在失败之后获得成功,光靠几个不怕死的冒险家是远远不够的,外部环境和配套政策都必须跟上,运气也必须站在自己一边,我在葡萄牙首都里斯本找到了一个鲜活的案例,这个案例的主人公就是麦哲伦。

里斯本位于葡萄牙的西海岸,主体部分建在一个小山坡上,和罗马城的格局有点类似。山下是一条非常适合航行的塔古斯河(Tagus),从这里驾船西行12公里就进入了大西洋。我从里斯本市中心出发,搭乘一辆有轨电车一路向西,20分钟后就到达了塔古斯河的入海口,当年的葡萄牙水手们就是从这里驾船出发去探索世界的。

里斯本位于葡萄牙的西海岸,主体部分建在一个小山坡上,和罗马城的格局有点类似。山下是一条非常适合航行的塔古斯河(Tagus),从这里驾船西行12公里就进入了大西洋。我从里斯本市中心出发,搭乘一辆有轨电车一路向西,20分钟后就到达了塔古斯河的入海口,当年的葡萄牙水手们就是从这里驾船出发去探索世界的。

今天的塔古斯河入海口是里斯本的核心旅游区,最醒目的标志性建筑是一座建于1960年的“发现者纪念碑”,其形状好似一艘帆船的前甲板,船头正对着塔古斯河,船舷两侧各有一组浮雕,刻画着当年那批葡萄牙探险家们的群像,从迪亚斯到达·伽马应有尽有。站在船头的那个领航者无疑就是亨利王子,他头戴毡帽,两眼凝视前方,双手捧着一艘卡拉维尔帆船模型。看来今天的葡萄牙人没有忘本,知道自己的国家到底是靠什么发迹的。

不过,当年的葡萄牙人对航海的态度并不总是那么积极的。1460年亨利王子去世之后不久,葡萄牙的探索计划便停止了,因为远洋航行太过危险,葡萄牙王室承担不起如此巨额的损失。

暂停远洋探索的另一个原因是动力不足,因为葡萄牙王室已经从西非攫取到了大量财富,没有必要再往南走了。1471年,葡萄牙探险家在几内亚湾发现了黄金,黄金海岸这个名字就是这么来的。几乎在同一时间,葡萄牙水手发现了圣多美(Sao Tome)和普林西比(Principe),这两座大西洋上的热带海岛非常适合种甘蔗,于是葡萄牙人从非洲大陆运来大批黑奴充当劳动力,首次开启了殖民地单一作物农庄模式。源源不断的黄金和蔗糖让葡萄牙人发了财,如果不是1481年登基的若昂二世很喜欢航海,重启了对非洲西海岸的探索,就没有迪亚斯发现好望角这回事了。

若昂二世登基后的第三年,哥伦布首次来到了里斯本。他想游说这位葡萄牙国王出资支持他向西航行,开辟一条直达东方的新航线,把香料的贸易权从穆斯林手中夺过来。

记得当年《读者文摘》杂志上曾经刊登过一篇文章,说哥伦布之所以敢于向西航行,是因为他坚信地球是圆的。这个说法的本意是好的,但却与事实不符。当年的欧洲知识界已经确信地球是圆的了,古希腊人甚至早就通过简单的测量计算出了地球的大小。哥伦布肯定读到过这些古希腊文献,但他却没有意识到古希腊人使用的距离单位要比当时欧洲人常用的距离单位要长一些,因此他计算出的地球周长要比实际值短了三分之一。再加上他高估了亚洲大陆的实际大小,导致他相信如果从加纳利群岛出发的话,最多只需航行4000公里就可以到达日本。但实际上两者之间的直线距离有2万公里之多,当年的欧洲远洋帆船是不可能完成这段航行的,原路返航就更别想了。

记得当年《读者文摘》杂志上曾经刊登过一篇文章,说哥伦布之所以敢于向西航行,是因为他坚信地球是圆的。这个说法的本意是好的,但却与事实不符。当年的欧洲知识界已经确信地球是圆的了,古希腊人甚至早就通过简单的测量计算出了地球的大小。哥伦布肯定读到过这些古希腊文献,但他却没有意识到古希腊人使用的距离单位要比当时欧洲人常用的距离单位要长一些,因此他计算出的地球周长要比实际值短了三分之一。再加上他高估了亚洲大陆的实际大小,导致他相信如果从加纳利群岛出发的话,最多只需航行4000公里就可以到达日本。但实际上两者之间的直线距离有2万公里之多,当年的欧洲远洋帆船是不可能完成这段航行的,原路返航就更别想了。

还有文章称哥伦布是凭借其出色的航海技术而获得成功的,这个说法也不准确。哥伦布的航海经验其实非常有限,技术也远谈不上精湛。举例来说,他曾经通过自己的观测结果计算出了经度一度所对应的实际距离,试图通过这个办法间接计算出地球的周长,但他对船只航行距离的估算出现了严重的偏差,导致他的计算结果同样要比实际距离短了很多。

总之,哥伦布既不是一个合格的地理学家,也不是一个称职的远洋船长,难怪若昂二世一口回绝了哥伦布的提议,认为他就是个无知而又狂妄的疯子。这个判断相当准确,因为哥伦布有一种迷之自信,坚信自己永远正确,别人都是傻瓜。眼见葡萄牙人不买自己的账,哥伦布便跑去游说西班牙国王费迪南和王后伊莎贝拉,这两位天主教双王一开始也没有答应他,但哥伦布没有放弃,终于抓住了西班牙军队收复格拉纳达的机会第二次游说成功,人类历史从此被改写了。

为什么首次发现美洲大陆的居然是哥伦布这样一个“疯子”?无数历史学家曾经问过这个问题,答案肯定不是因为他的航海技术,也不太会是他的勇敢无畏,更不可能是他的先见之明。要知道,旧世界中找不到任何美洲大陆存在的证据,因此我们可以假想一个没有美洲大陆的平行世界,那个世界里的哥伦布还是会率领3艘帆船一路向西驶去,只是结果变了,哥伦布早就死好几回了。

为什么首次发现美洲大陆的居然是哥伦布这样一个“疯子”?无数历史学家曾经问过这个问题,答案肯定不是因为他的航海技术,也不太会是他的勇敢无畏,更不可能是他的先见之明。要知道,旧世界中找不到任何美洲大陆存在的证据,因此我们可以假想一个没有美洲大陆的平行世界,那个世界里的哥伦布还是会率领3艘帆船一路向西驶去,只是结果变了,哥伦布早就死好几回了。

换句话说,哥伦布的所有个人品质对他自己而言都是毒药,他的成功只是运气好而已,如果你打算向他本人学习,大概率会死得很惨。但是,如果从国家民族乃至全人类的角度来看,这件事的意义就凸显出来了。无数事实证明,人类历史上几乎所有飞跃式的进步都是无法事先预测的,任何过于具体的经验教训对于前人而言都是马后炮,唯一放之四海而皆准的真理就是不要惧怕失败,而要鼓励创新。

说到创新,15世纪末的欧洲正好为之提供了丰厚的土壤。那是一个充满冒险精神的时代,来自伊斯兰教的多年压制让欧洲人普遍产生了一种不惜一切代价也要冲出牢笼的愿望,而彼此间竞争激烈的欧洲王室则为那些不怕死的欧洲冒险家提供了很多机会,比如哥伦布虽然被葡萄牙拒绝,却在西班牙找到了金主。这些冒险家当中的绝大多数后来都失败了,但只要有一位获得成功,其后果便是革命性的,因为只有这种看似不合道理的冒险才有可能大幅度地改写历史进程,循规蹈矩的民族只能迈着小碎步缓慢前行。

写到这里,我们必须停下来说一说明朝的大航海家郑和。按照传统的逻辑,他才是最应该率先发现美洲的人,因为他统领的远洋舰队无论是人员规模还是技术水平都要比哥伦布强好多倍,他从明朝皇帝那里获得的经济支持也远胜西班牙王室对哥伦布的资助水平。郑和船队自1405年开始先后7次下西洋,最远到达过非洲的东海岸,甚至有人认为他的手下曾经沿着非洲东海岸一路向南探索,几乎就要到达好望角了。

但是,为什么郑和没有继续往前多走一步呢?答案要从明朝的经济状况,以及中国的地理位置和政治制度等等很多方面去寻找。首先,明朝是当时世界上最富裕的国家,对外贸易的需求不是很强烈,郑和下西洋的首要目的是向海外蛮夷宣扬大明威德,不求任何经济回报。这就好比后来的阿波罗登月计划,美国航空航天局(NASA)在看不到明显回报的情况下同样也没有继续烧钱,而是选择了终止。同样因为这个原因,郑和船队基本上都是沿着现成的航线走,不会冒险偏离海岸线太远。船队只有一次选择了穿过印度洋直达非洲的新航线,这是因为郑和事先早已知道印度洋有多大,只要朝一个方向走,用不了多久就能到达非洲大陆。

其次,中国历来不是一个宗教情感很强烈的国家,明朝和海外诸国也没有宗教上的冲突,因此也就没有传教方面的需求。无数历史事实证明,传教是古人甘愿冒着生命危险去探索未知世界的重要原因,只有宗教狂热才能让人干出一些不合常理的事情。无论是哥伦布发现美洲还是达·伽马发现印度航道,都需要具备超出常人的勇气和胆量才能做到,宗教信仰就是这种勇气和胆量的重要来源。

第三.即使郑和高瞻远瞩,真的打算去寻找新大陆,他所在的地理位置也会让这件事变得异常困难。中国位于欧亚大陆的最东端,向西走没有意义,可往东走只有一个资源贫瘠的岛国日本,接下来就是宽阔的太平洋了。假如哥伦布舰队是从中国出发,一路向东去寻找通往欧洲的新航道,那么他大概率会死在路上,不太可能发现美洲。

第三.即使郑和高瞻远瞩,真的打算去寻找新大陆,他所在的地理位置也会让这件事变得异常困难。中国位于欧亚大陆的最东端,向西走没有意义,可往东走只有一个资源贫瘠的岛国日本,接下来就是宽阔的太平洋了。假如哥伦布舰队是从中国出发,一路向东去寻找通往欧洲的新航道,那么他大概率会死在路上,不太可能发现美洲。

第四,假如明朝真的出了好几个类似哥伦布那样的“疯子”,坚持不懈地向东航行,以明朝的经济实力和航海技术,确实有一定的成功机会。可惜这样的事情也是不太可能发生的,因为明朝皇帝没有任何理由支持像哥伦布这样的人,而这些人除了从明朝皇帝那里获得资助之外,也没有任何其他经济来源。反观哥伦布,即使没有葡萄牙还有西班牙,即使皇室没钱还可以去找银行家,这就是统一的大明和分裂的欧洲最大的不同之处。

值得一提的是,即使从马后炮的角度来看,明朝皇帝的选择也是有道理的,因为放开海上贸易对明朝的经济发展几乎没有任何好处,反而有可能引狼入室,导致政局混乱,后来的历史发展也证明了这一点。同理,哥伦布的那次著名的航行在很长一段时间内也没有给西班牙王室带来任何实质性的好处,因为他并没有到达香料群岛,也没能在原始的美洲大陆找到太多值钱的东西,直到多年之后西班牙殖民者在南美洲发现了银矿,西班牙王室花在哥伦布身上的那笔投资这才终于有了回报。

当然了,哥伦布发现美洲大陆的意义远比那几个银矿要大得多,这一点不用多解释。这件事说明了一个道理,那就是冒险和创新的价值往往需要过些时间才能显现出来,千万不可急功近利。

再回过头来说葡萄牙。虽然若昂二世拒绝了哥伦布,错过了这个千载难逢的好机会,但1495年登基的葡萄牙国王曼努埃尔一世(Emmanuel I)在哥伦布发现新大陆的刺激下加大了探索力度,3年后便由达·伽马打通了直达印度的新航道。一船船来自东方的香料被直接运到了里斯本,再从这里转卖到欧洲各地,换回了几乎同等重量的黄金。葡萄牙一跃成为当时欧洲最富有的国家,上演了一出精彩的逆袭戏码。

为了表彰达·伽马对葡萄牙所做的贡献,以及感谢上帝的眷顾,曼努埃尔一世下令在达·伽马出发的码头附近修建了一座杰罗尼莫斯修道院(The Jerónimos Monastery),建造费用全部来自香料贸易的税收。这座建筑给我留下的最深刻的印象就是奢华,而且是暴发户特有的那种缺乏文化底蕴的奢华。葡萄牙建筑师没有能力做出独具一格的新设计,只能选择以量取胜,在摩尔人留下的伊斯兰庭院设计风格的基础上加入了大量繁复细腻的装饰物,以此来炫耀自己的财富。装饰物中可以看到很多和航海有关的符号元素,比如那随处可见的模仿缆绳的花纹图案,看来葡萄牙人虽然喜欢炫富,但他们心里非常清楚财富的源头不在国内,远洋帆船才是他们一夜暴富的真正原因。

为了表彰达·伽马对葡萄牙所做的贡献,以及感谢上帝的眷顾,曼努埃尔一世下令在达·伽马出发的码头附近修建了一座杰罗尼莫斯修道院(The Jerónimos Monastery),建造费用全部来自香料贸易的税收。这座建筑给我留下的最深刻的印象就是奢华,而且是暴发户特有的那种缺乏文化底蕴的奢华。葡萄牙建筑师没有能力做出独具一格的新设计,只能选择以量取胜,在摩尔人留下的伊斯兰庭院设计风格的基础上加入了大量繁复细腻的装饰物,以此来炫耀自己的财富。装饰物中可以看到很多和航海有关的符号元素,比如那随处可见的模仿缆绳的花纹图案,看来葡萄牙人虽然喜欢炫富,但他们心里非常清楚财富的源头不在国内,远洋帆船才是他们一夜暴富的真正原因。

麦哲伦正是在这股全民航海热达到顶峰时来到里斯本的。他于1480年2月4日出生于葡萄牙西北部小城萨布罗萨(Sabrosa)的一个破落骑士家庭,祖上是来自法国的十字军战士。麦哲伦的母亲很可能有犹太血统,但他本人则是个虔诚的天主教徒,宗教在他的个人生活中占有极其重要的地位。12岁那年,麦哲伦和他的哥哥被家人送到里斯本,成为若昂二世妻子的侍童。两人利用这一机会系统地学习了宗教、文学、马术和搏击等各项技能,还学习了数学、天文学和航海学等新兴的专业知识。麦哲伦入宫那年恰逢哥伦布出发西行,返程时哥伦布特意先在里斯本靠岸,向曾经拒绝过他的葡萄牙王室炫耀自己的新发现。麦哲伦正是在那一刻萌生了想当海员的念头,希望自己长大后也像哥伦布那样驾船出海去探索新世界。

麦哲伦正是在这股全民航海热达到顶峰时来到里斯本的。他于1480年2月4日出生于葡萄牙西北部小城萨布罗萨(Sabrosa)的一个破落骑士家庭,祖上是来自法国的十字军战士。麦哲伦的母亲很可能有犹太血统,但他本人则是个虔诚的天主教徒,宗教在他的个人生活中占有极其重要的地位。12岁那年,麦哲伦和他的哥哥被家人送到里斯本,成为若昂二世妻子的侍童。两人利用这一机会系统地学习了宗教、文学、马术和搏击等各项技能,还学习了数学、天文学和航海学等新兴的专业知识。麦哲伦入宫那年恰逢哥伦布出发西行,返程时哥伦布特意先在里斯本靠岸,向曾经拒绝过他的葡萄牙王室炫耀自己的新发现。麦哲伦正是在那一刻萌生了想当海员的念头,希望自己长大后也像哥伦布那样驾船出海去探索新世界。

当时的葡萄牙宫廷正经历着一场政治斗争,麦哲伦是属于死去的若昂二世那一派的。继任者曼努埃尔一世和若昂二世是死对头,麦哲伦因此失宠,日子越来越不好过。25岁那年,麦哲伦加入了葡萄牙第一任印度总督弗郎西斯科·德·阿尔梅达(Francisco de Almeida)率领的葡萄牙远征军,在印度待了8年。不过他当时还是个无名小卒,这段经历几乎没有留下任何文字记载。但我们可以想象,他在这8年的时间里积累了丰富的航海和战斗经验,为后来的海上冒险打下了良好的基础。

虽然印度是胡椒的主产地,也是香料贸易的中心之一,但葡萄牙人很快就意识到丁香和肉豆蔻等更加贵重的香料并不产自印度,而是来自遥远的香料群岛,而马六甲才是这些香料的必经之地。于是葡萄牙人派出一支舰队,于1509年向马六甲发起了进攻。当时驻扎在马六甲的马来军队战斗力很强,施巧计大败葡军。撤退过程中,一位名叫弗朗西斯科·赛朗(Francisco Serrão)的葡萄牙船长被马来士兵包围,眼看就要战死沙场。麦哲伦划着一艘小舢板奋不顾身地冲入敌阵,救了赛朗一命,两人因此而成为生死之交。

一个人的一生中总会遇到几个改变自己命运的贵人,赛朗就是麦哲伦遇到的第一个贵人,两人的友谊是麦哲伦环球航行的第一个原因。

1511年,麦哲伦跟随第二位葡萄牙驻印度总督阿方索·德·阿尔布克尔克(Afonso de Albuquerque)第二次向马六甲发起进攻,终于打败了马来军队,控制了亚洲香料贸易最重要的中转站。葡萄牙人还不满足,立刻派出3艘帆船去寻找那个神秘的香料群岛,赛朗就是其中一艘船的船长。麦哲伦则带着一笔小钱返回了葡萄牙,同行的还有一个当时只有14岁的马来少年。据说这个孩子出生于马六甲,会说一点葡萄牙语,因此被麦哲伦收为奴隶,取名恩里克(Enrique)。事后证明,恩里克是麦哲伦一生中遇到的第二个关键人物,在他后来的环球航行中扮演了重要角色。

虽然功勋显赫,但因为曼努埃尔一世的排挤,回到里斯本的麦哲伦只能拿到一笔相当于低保的俸禄,连基本生活都无法保障。无所事事了一年之后,麦哲伦加入了一支远征军,跑到非洲和摩洛哥人打了一仗,左膝被敌兵刺了一矛,从此他走起路来就有点瘸了。谁能想到,这个不大不小的膝伤竟然在多年之后要了他的命。

从北非回国之后,麦哲伦又因为一件莫须有的罪名差点被关进监狱。倔强的他跑进皇宫向曼努埃尔一世申辩,并请求这位葡萄牙国王给他一份新的工作,或者允许他去国外谋生。后者不但没有挽留麦哲伦,反而用自己的冷漠暗示麦哲伦想去哪儿都可以。这件事深深地伤害了麦哲伦的自尊心,他终于下决心离开自己的祖国葡萄牙,去西班牙的塞维利亚(Seville)开始新生活。

塞维利亚是安达卢西亚地区最大的城市,也是大航海时代西班牙帝国的经济中心。可惜的是,随着马德里和巴塞罗那等北方新兴城市的崛起,塞维利亚的地位一降再降,如今已经变成了一个纯粹的旅游目的地。不过这一点对我来说却是好事,因为塞维利亚老城得到了很好的保护,我可以很轻易地穿越到500年前的欧洲中世纪,切身体会麦哲伦初到塞维利亚时的心情。

塞维利亚是安达卢西亚地区最大的城市,也是大航海时代西班牙帝国的经济中心。可惜的是,随着马德里和巴塞罗那等北方新兴城市的崛起,塞维利亚的地位一降再降,如今已经变成了一个纯粹的旅游目的地。不过这一点对我来说却是好事,因为塞维利亚老城得到了很好的保护,我可以很轻易地穿越到500年前的欧洲中世纪,切身体会麦哲伦初到塞维利亚时的心情。

塞维利亚有3个外号非常有名,分别代表了这座城市的3个核心特征。第一个外号叫做“水之城”,因为这座城市建在瓜达尔基维尔河(Guadalquivir)的拐弯处。这条大河不但为塞维利亚提供了宝贵的淡水资源,还为远洋帆船提供了一条出海的航道。其实从塞维利亚出发的帆船需要航行80公里才能到达位于圣卢卡·德·巴拉梅达(Sanlucar de Barrameda)的出海口,沿途还会遇到无数浅滩和沼泽,非常不方便,但当年的欧洲大城市最怕遭到来自海上的袭击,所以像塞维利亚这样建在内陆深处的港口城市并不十分稀奇。事实上,当年的摩尔军队正是沿着这条河攻入西班牙腹地的,而瓜达尔基维尔这个名字也来自阿拉伯语的Wadi al-Kabir,意为“大河”。

今天的瓜达尔基维尔河早已没有了航运的功能,河上行驶的不是观光船就是运动员训练用的皮划艇。我登上一艘游船在河上游览了一番,沿途仍然可以看到很多当年留下的古建筑,包括摩尔人建造的一座瞭望塔(黄金塔),以及歌剧《卡门》里的女主角曾经工作过的那个烟草加工厂。烟草是新世界出口的所有农产品当中最赚钱的一个,当来自南美洲的白银逐渐枯竭之后,正是像烟草这样高附加值的美洲农作物保证了西班牙仍然能够从新世界赚取大量的财富,从而让塞维利亚继续享有它的第二个外号,那就是“黄金之城”。

今天的瓜达尔基维尔河早已没有了航运的功能,河上行驶的不是观光船就是运动员训练用的皮划艇。我登上一艘游船在河上游览了一番,沿途仍然可以看到很多当年留下的古建筑,包括摩尔人建造的一座瞭望塔(黄金塔),以及歌剧《卡门》里的女主角曾经工作过的那个烟草加工厂。烟草是新世界出口的所有农产品当中最赚钱的一个,当来自南美洲的白银逐渐枯竭之后,正是像烟草这样高附加值的美洲农作物保证了西班牙仍然能够从新世界赚取大量的财富,从而让塞维利亚继续享有它的第二个外号,那就是“黄金之城”。

塞维利亚超强的吸金能力来自其作为官方指定唯一贸易港的特殊地位,而这个特殊地位是西班牙第一任女王伊莎贝拉赋予的。她于1503年在塞维利亚设立了贸易局(Casa de Contratación),全权负责西班牙的海外贸易。鼎盛时期的贸易局就设在位于塞维利亚市中心的阿尔卡萨王宫(The Royal Alcázars of Seville)内,不但所有的西班牙远洋船队都必须经过它的批准才能出海,而且船队返航之后也必须先来这里报到,并按照货物市场价格的20%缴纳税金,史称“国王伍一税”。从这个名字就可以看出,这笔税金的绝大多数都被西班牙王室拿走了,用于国王及其家庭成员的个人开销,而不是国家建设或者经济投资,这是由中世纪的欧洲君主制所决定的,直到18世纪法国大革命之后才有了根本性的改变。

说到掠夺财富,葡萄牙王室一点也不比西班牙王室差多少,赶走麦哲伦的曼努埃尔一世甚至因为贪财而被欧洲其他国家的君主蔑称为“杂货店国王”。西班牙和葡萄牙这两个全球最早的世界性帝国之所以在经历了短暂的辉煌之后便迅速衰落下去,原因就在这里。

作为事实上的西班牙海外贸易管理机构,塞维利亚贸易局留下了海量的航海日志和探险记录,为后来的历史学家研究大航海时代提供了宝贵的资料。如今这批原始资料全都保存在阿尔卡萨王宫旁边的“西印度群岛综合档案馆”(General Archive of the Indies)里,供游客免费参观。我在这里居然看到了《托德西利亚斯条约》(Treaty of Tordesillas)的原件,这份珍贵的文件是解读麦哲伦环球航行的关键线索之一。

托德西利亚斯是西班牙中部的一座小城,教皇亚历山大六世于1494年6月7日在这里签署了这份条约,以佛得角群岛以西100里格(1里格约等于5.5公里)处的经度线为界,将世界一分为二,东边归葡萄牙,西边归西班牙。3年后葡萄牙水手绕过好望角,开辟了一条通往印度的新航道。为了给葡萄牙水手提供更多的活动空间,双方又开始了新一轮谈判,最终同意将这条分界线又往西移了270里格,把巴西的一个角划给了葡萄牙,这就是为什么大部分南美国家都说西班牙语,唯独巴西说葡萄牙语的原因。

教皇签订这个条约的主要目的是为了安抚葡萄牙和西班牙这两个天主教的重要国家,防止他们在瓜分世界的过程中发生冲突,但因为当时谁也不确切地知道地球的真正大小,对分界线另一边的情况一无所知,因此这个条约反而成了日后两国争夺香料群岛的导火索,也是麦哲伦之所以要环球航行的第二个原因。

《托德西利亚斯条约》在很多细节上偏袒了西班牙,原因是主持谈判的教皇亚历山大六世是个西班牙人。当年的西班牙可以说是整个欧洲最虔诚的天主教国家,臭名昭著的宗教裁判所就是在西班牙首先建立起来的。塞维利亚的第三个外号叫做“信仰之城”,就是因为这是西班牙天主教的中心城市,著名的塞维利亚大教堂(Seville Cathedral)就建在这里。这座教堂是在摩尔清真寺的基础上改建的,塞维利亚人发誓要不惜工本地建成一座有史以来最宏伟的教堂,“要让后人觉得我们都疯了”。狂热的宗教信仰加上充足的海外资金最终建成了这座排名世界第三的大教堂,仅次于罗马的圣彼得大教堂和意大利的米兰大教堂。

《托德西利亚斯条约》在很多细节上偏袒了西班牙,原因是主持谈判的教皇亚历山大六世是个西班牙人。当年的西班牙可以说是整个欧洲最虔诚的天主教国家,臭名昭著的宗教裁判所就是在西班牙首先建立起来的。塞维利亚的第三个外号叫做“信仰之城”,就是因为这是西班牙天主教的中心城市,著名的塞维利亚大教堂(Seville Cathedral)就建在这里。这座教堂是在摩尔清真寺的基础上改建的,塞维利亚人发誓要不惜工本地建成一座有史以来最宏伟的教堂,“要让后人觉得我们都疯了”。狂热的宗教信仰加上充足的海外资金最终建成了这座排名世界第三的大教堂,仅次于罗马的圣彼得大教堂和意大利的米兰大教堂。

今天的塞维利亚大教堂成了这座城市的名片,慕名而来的游客从早到晚络绎不绝,门口永远排着长队。教堂的建筑面积高达1.15万平方米,其内部装修之奢华,壁画和雕塑作品的艺术水准之高,真的是令人叹为观止。我在里面花了整整一个上午的时间,却仍觉意犹未尽。教堂内还建有一个极其豪华的哥伦布墓,看得出这位热那亚水手在西班牙人心目中的地位和历代帝王不相上下。但麦哲伦却没有在这座教堂里留下任何一丝痕迹,因为他并没有像哥伦布那样为西班牙带来宝贵的财富,反而被当时的塞维利亚人视为叛国者。

其实麦哲伦是深爱这座城市的,甚至可以说是一见钟情。他于1517年10月20日来到塞维利亚,立刻就被眼前的景象惊呆了。当时的塞维利亚是仅次于威尼斯、那不勒斯和巴黎的欧洲第四大城市,充足的金钱和机会吸引了来自欧洲各地的商人、工匠、学者和职业冒险家。这些人都是自由民,他们为这座城市带来了无限的活力,让麦哲伦羡慕不已。不过最让麦哲伦激动的无疑是塞维利亚大教堂,当时这座大教堂已经接近完工,和我们今天看到的样子差不多。可以想象,当麦哲伦沿着狭窄而又蜿蜒的碎石路穿过闹哄哄的居民区,眼前突然出现一座高达105米的吉拉达教堂钟楼(Giralda Tower)时,内心一定是无比震撼的。教堂内部宽敞而又凉爽,和周围逼仄而又闷热的老城相比完全就是两个世界。即使是不信教的我都被两者之间的巨大反差强烈地震撼到了,更何况是麦哲伦这个虔诚的天主教徒。于是,麦哲伦在到达塞维利亚后没几天便迅速地签署了一份正式文件,宣誓效忠西班牙,成为查理一世国王的臣民。

其实麦哲伦是深爱这座城市的,甚至可以说是一见钟情。他于1517年10月20日来到塞维利亚,立刻就被眼前的景象惊呆了。当时的塞维利亚是仅次于威尼斯、那不勒斯和巴黎的欧洲第四大城市,充足的金钱和机会吸引了来自欧洲各地的商人、工匠、学者和职业冒险家。这些人都是自由民,他们为这座城市带来了无限的活力,让麦哲伦羡慕不已。不过最让麦哲伦激动的无疑是塞维利亚大教堂,当时这座大教堂已经接近完工,和我们今天看到的样子差不多。可以想象,当麦哲伦沿着狭窄而又蜿蜒的碎石路穿过闹哄哄的居民区,眼前突然出现一座高达105米的吉拉达教堂钟楼(Giralda Tower)时,内心一定是无比震撼的。教堂内部宽敞而又凉爽,和周围逼仄而又闷热的老城相比完全就是两个世界。即使是不信教的我都被两者之间的巨大反差强烈地震撼到了,更何况是麦哲伦这个虔诚的天主教徒。于是,麦哲伦在到达塞维利亚后没几天便迅速地签署了一份正式文件,宣誓效忠西班牙,成为查理一世国王的臣民。

更换了国籍的麦哲伦急需为自己的新祖国献上一份见面礼,而他唯一拿得出手的技能就是航海。于是他决定效仿自己的偶像哥伦布,说服西班牙王室资助自己组建一支远洋舰队,一路向西去寻找香料岛,为西班牙开辟另一条直达亚洲的新航线,和葡萄牙展开竞争。

其实哥伦布当年就是这么想的,而且他到死都坚信自己成功地到达了亚洲,但一位名叫亚美利哥·韦斯普奇(Amerigo Vespucci)的意大利航海家于1499年和1501年先后两次出海考察,证明哥伦布发现的不是亚洲,而是一块全新的大陆,后来这块新大陆便因他的名字而被命名为“亚美利加”,即美洲(America)。

10年之后,也就是1512年,那位被麦哲伦救下的赛朗船长终于发现了香料群岛,并成为第一位登上该岛的欧洲人。赛朗被眼前的景象迷住了,决定留在岛上度过余生。安顿下来之后,他立刻给麦哲伦写了封信,描述了香料岛的旖旎风光和舒适的生活,并邀请麦哲伦来岛上和他相会。不知出于何种原因,赛朗在信中把香料岛的位置标在了更东边的某个地方,正好落入了西班牙的版图之内。麦哲伦相信,凭借这个独家信息便足以说服西班牙王室出资赞助他了。

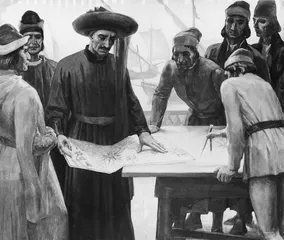

除了这封信之外,麦哲伦手里还有两个很重要的筹码。一个是他从葡萄牙偷出来的航海图,其中一张图在南美洲下面的某个地方标记了一条海峡,麦哲伦相信自己可以通过这条海峡穿过美洲大陆,然后就可以一路航行至香料群岛了。这些海图都是保密的,因为葡萄牙王室不想让任何人分享自己的探索成果,而麦哲伦的做法相当于冷战时期从美国偷原子弹图纸给苏联,属于叛国罪中最严重的一档,一旦被抓住脑袋可就保不住了,由此可见麦哲伦对葡萄牙真的是彻底绝望了。

麦哲伦的另一个筹码是一位名叫鲁伊·法雷罗(Ruy Faleiro)的宇宙学家。这个称号极富时代特色,专门用来描述当时的那些精通天文学、航海学、地理学和数学等尖端学科的大学者。法雷罗这位宇宙学家和麦哲伦一样,也曾经辅佐过葡萄牙的老国王若昂二世,因此在葡萄牙的宫廷斗争中败下阵来,不得不跟随麦哲伦远走他乡。有了法雷罗这位重量级专家的辅佐,麦哲伦相信自己已经稳操胜券了。

除此之外,麦哲伦的运气也相当好。他刚来塞维利亚不久就结识了自己人生中的第三位贵人,即同样来自葡萄牙的富豪迪奥古·巴博萨(Diogo Barbosa)。后者非常赏识麦哲伦的才华,很快就把自己的女儿比阿特丽斯(Beatriz)嫁给了他。通过这桩婚姻,麦哲伦不但获得了60万马勒威迪(Maravedi,西班牙货币名,1马勒威迪大致相当于现在的1.2元人民币)的嫁妆,还获得了一张进入西班牙上流社会的通行证,从此他的生活便发生了180度大转弯。

麦哲伦的经历真的是应了那句老话:树挪死,人挪活。

但是,麦哲伦精心准备的航海计划却在西班牙贸易局碰了壁,因为掌握贸易局实权的胡安·丰塞卡(Juan Fonseca)不喜欢麦哲伦,不想把探险队的控制权交给这位葡萄牙人。

如果说一个好的故事一定要有个反面角色的话,那么麦哲伦故事的反面角色就是丰塞卡。他是卡斯提尔王国首都布尔戈斯(Burgos)的大主教,曾经担任过伊莎贝拉女王的御用牧师。这位大主教虽然不懂航海,也不热衷于探险,但却是个权力欲和控制欲都极强的人,希望把西班牙的海外贸易全都控制在自己手中。

幸运的是,贸易局里的一位名叫胡安·德·阿兰达(Juan de Aranda)的商人同样野心勃勃,他愿意帮助麦哲伦游说西班牙国王查理一世,条件是探险队需要把20%的收益给他。麦哲伦没有办法,只能同阿兰达合作,并在他的帮助下见到了查理一世。

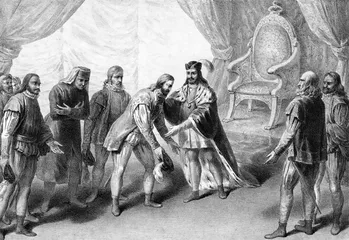

这位查理一世就是后来的神圣罗马帝国国王查理五世,但当年他还是个刚满18岁的年轻人,而且和麦哲伦一样是个外来者。此人出身于哈布斯堡家族,从小在弗兰德斯地区(Flanders,现在属于比利时)长大,不会说西班牙语,算是个空降国王。来到西班牙后不久他就被实力强大的哈布斯堡家族内定为罗马帝国的下一任国王,但按照章程,他需要获得足够多的选票才能正式加冕,这就意味着他需要拿出大笔金钱去贿赂选民。麦哲伦的提议让他看到了发财的机会,便答应了麦哲伦提出的几乎所有的条件,包括5%的新发现土地或岛屿,以及10年的香料岛特许经营权等。查理一世还答应为麦哲伦提供5艘船,以及足够维持两年的食物、充足的武器装备和必要的人员。按照官方记载,组成这样一支摩鹿加舰队(Armada de Molucca,摩鹿加是香料群岛的当地名字)的总成本约为875万马勒威迪,这笔钱当中的绝大部分都是由一位富有的银行家以高利贷的形式提供给西班牙的。

从资本的角度讲,麦哲伦的这次环球航行本质上就是资本家和王室权贵的一次强强联合,目的是为国王和资本家赚取更多的利润。大航海时期的很多探险活动其实都是如此,发现新世界只是这些经济活动的副产品而已。而麦哲伦在西班牙的遭遇则再次说明了权力分散的重要性:假如贸易局是由丰塞卡一个人说了算,那么麦哲伦连查理一世的面都见不到,更不用说获得资助去环球了。

从资本的角度讲,麦哲伦的这次环球航行本质上就是资本家和王室权贵的一次强强联合,目的是为国王和资本家赚取更多的利润。大航海时期的很多探险活动其实都是如此,发现新世界只是这些经济活动的副产品而已。而麦哲伦在西班牙的遭遇则再次说明了权力分散的重要性:假如贸易局是由丰塞卡一个人说了算,那么麦哲伦连查理一世的面都见不到,更不用说获得资助去环球了。

不过,丰塞卡还是等来了报仇的机会。本来这支探险队是由麦哲伦和法雷罗共同指挥的,但法雷罗的精神状态很不稳定,来到塞维利亚后不久就发了疯。丰塞卡趁机将他换掉,把自己的侄子胡安·德·卡塔赫纳(Juan de Cartagena)安插进了舰队,担任监察长一职,负责监视麦哲伦的一举一动。虽然名义上是丰塞卡的侄子,但卡塔赫纳其实是丰塞卡的私生子。中世纪欧洲的很多大人物都有很多这样的“侄子”,麦哲伦也不例外。事实上,麦哲伦也把自己的私生子和小舅子等亲信安排进了摩鹿加舰队。作为一个外来人,他必须用这个办法保护自己。

经过将近一年紧锣密鼓的准备,摩鹿加舰队终于具备了起航的条件。虽然时间上有点赶,但查理一世国王已经等不及了。一来他想尽快和葡萄牙展开竞争,从香料贸易中赚大钱。二来他想让摩鹿加舰队为刚刚竣工的塞维利亚大教堂增光添彩,这座大教堂本来已经建好了,但屋顶的一座灯塔意外垮塌,直到1519年才又修复完毕。

出发的前一天,摩鹿加舰队的船员们来到了位于瓜达尔基维尔河西岸的圣安娜教堂(The Church of Santa Ana),参加临行前的最后一次弥撒。我专程去这座教堂参观,门口的小册子上介绍说,这是西班牙人夺回塞维利亚之后建造的第一座天主教教堂,在当地人心目中有着崇高的地位。而教堂所在的特里亚那区(Triana)曾经是海员的聚居区,他们在出海之前都要来这里做弥撒,祈求胜利圣母(Virgin of Victory)的保佑,这一点和东亚海员祭拜妈祖庙非常相似。我不知道哪座圣像是胜利圣母,看门的老头也不会说英语,情急之下我用手比划了一个圆圈,他立刻明白了我的意思,指着右手边的第三座圣像对我说:“麦哲伦!”。走近一看,原来这位胜利圣母是一位头戴王冠的母亲,手里抱着一个肥肥胖胖的婴儿。我突然意识到,虽然世界各地的渔民都有不让妇女出海的传统,但他们心里最挂念的都是自己的母亲、妻子和儿女,看来人性在这一点上都是相通的。

我在这座教堂里待了很久,想象麦哲伦跪在圣母像前祈祷的样子。他知道这次航行将会有多么危险吗?他的内心害怕过吗?他有没有意识到他很可能再也见不到自己的两个孩子了?要知道,当时的麦哲伦再过5个月即将年满40岁,而他刚刚和妻子比阿特丽斯结婚一年半,两人已经有了一个儿子,而妻子又怀上了第二个孩子。

不过,我相信麦哲伦不是一个普通的海员,他根本没有时间去想这些儿女情长。他是个很有野心的人,好不容易逃离了辜负他的葡萄牙,在新的祖国找到这样一个千载难逢的机会,他必须要牢牢抓住,不能有任何闪失。

我还相信,对于麦哲伦这样一个虔诚的天主教徒来说,自己的生命其实并不重要,传播上帝的福音才是他最渴望的事情。事实上,麦哲伦在出发前立下的遗嘱里只用很少的篇幅提到了自己的家人,却花费了大量笔墨为自己制定了一个非常具体的天主教葬礼方案,请求教会在维多利亚大教堂为他的灵魂做30天的弥撒。他还为塞维利亚的几间教堂和宗教组织捐赠了大笔遗产,并希望遗嘱执行人能够代替他为穷人赠送食物和衣服,并请他们向上帝祷告,让自己的灵魂得到抚慰和解脱。

事实证明,坚定的宗教信仰正是麦哲伦获得成功的关键因素之一,也是最终将他置于死地的根本原因。他的这次超前于时代的环球航行,从一开始就注定了悲剧的结局。结语

瓜达尔基维尔河的东岸,靠近黄金塔的位置上停着一艘三桅帆船,船身长约27米,船体滚圆,外表被漆成了深棕色,这就是2020年建成并运到这里的维多利亚号(Victoria)复制品。这是按照1:1的比例建造的,游客们可以登船参观,亲身体会一下当年环球航行的艰辛。

1519年的8月10日,5艘差不多大小的帆船从几乎同样的位置起航,正式开始了人类历史上的第一次环球之旅。这5艘船分别是110吨的特立尼达号(Trinidad)、120吨的圣安东尼奥号(Santa Antonio)、90吨的康赛普西翁号(Concepcion)、75吨的圣地亚哥号(Santiago),以及85吨的维多利亚号。其中只有圣地亚哥号属于卡拉维尔级小帆船,其余4艘都是卡拉克级的大帆船。最终只有维多利亚号到达了目的地并成功返航,其余4艘船要么中途沉没要么无功而返,没能完成任务。

航海过程中发生了什么?麦哲伦的命运如何?请大家继续往下读。 麦哲伦航海