“秘密剧本”的环球旅行

作者:安妮 上世纪90年代初,中央电视台热门节目《半边天》的主持人张越出差前往深圳。她要做一期访谈,关于在波澜壮阔的改革大潮下,到深圳闯世界、追逐梦想的年轻人。吸引张越去深圳的,是同行胡晓梅。胡晓梅出生于江西的一个矿工家庭,中专毕业就去了深圳,到郊区的工厂里做打工妹。在数年如一日的流水线工作中,胡晓梅生活得越来越消极,没闯出什么名堂,她决定返乡回家。临走前,胡晓梅想看看深圳到底是什么样子,她狠了狠心,花十多元“巨款”报名了城市环游之旅。游览途中,大巴车司机打开广播,里面是当时深圳电台的一档情感节目,听众拨打热线倾诉烦恼,主持人报以安慰和鼓励。

上世纪90年代初,中央电视台热门节目《半边天》的主持人张越出差前往深圳。她要做一期访谈,关于在波澜壮阔的改革大潮下,到深圳闯世界、追逐梦想的年轻人。吸引张越去深圳的,是同行胡晓梅。胡晓梅出生于江西的一个矿工家庭,中专毕业就去了深圳,到郊区的工厂里做打工妹。在数年如一日的流水线工作中,胡晓梅生活得越来越消极,没闯出什么名堂,她决定返乡回家。临走前,胡晓梅想看看深圳到底是什么样子,她狠了狠心,花十多元“巨款”报名了城市环游之旅。游览途中,大巴车司机打开广播,里面是当时深圳电台的一档情感节目,听众拨打热线倾诉烦恼,主持人报以安慰和鼓励。

结束了城市环游,胡晓梅回到工厂,用传达室的电话拨通了节目热线。在那通电话里,胡晓梅把她的既往经历和多年累积的苦闷、失败、沮丧全说了出来。她的声音很有表现力,个人故事让听众产生了极大的共鸣,数据显示,那晚的节目创下了开播以来的收听率纪录。深圳电台辗转找到胡晓梅,邀请她加入做主持人。她的节目就是后来的《夜空不寂寞》,1992~2007年,这个节目在深圳长盛不衰,被称为“中国南方的广播奇迹”,胡晓梅本人也因此成为“金话筒奖”最年轻的获得者。

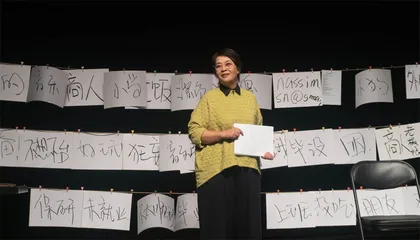

2022年9月24日下午,在北京中间剧场戏剧作品《空格》的舞台上,张越向观众讲述了胡晓梅的故事。

《空格》是由当今世界剧坛备受瞩目的伊朗籍剧作家南星·苏雷曼波尔(Nassim Soleimanpour)创作的作品。演出行至三分之二,南星在剧本中留下邮箱,邀请观众写邮件给他,分享自己的故事。这种交流形式就像当年的广播热线。那一刻,张越的记忆被唤醒,她想起曾经的时代浪潮下,一名底层青年因一个电话而改写自身命运的经历。作为对剧作家的回应,也为了表达作品带给她的触动,她把胡晓梅的故事留在了属于她的《空格》现场。

一个装有剧本的密封文件袋,没有排练,没有导演,每一位演员一生只能出演一次。南星的作品在形式上先声夺人。过去十几年间,他创作了多个这样的“秘密剧本”,它们代表剧作家前往全球各地,与演员一起即兴完成演出。

一个装有剧本的密封文件袋,没有排练,没有导演,每一位演员一生只能出演一次。南星的作品在形式上先声夺人。过去十几年间,他创作了多个这样的“秘密剧本”,它们代表剧作家前往全球各地,与演员一起即兴完成演出。

张越是第一位在中国演出《空格》的演员。她走上舞台,从剧目制作人手里接过文件袋,在观众的注视下拆封,然后从袋子里拿出全新的剧本,带着未知,开始表演。

“这是个什么故事?我要演多长时间?观众会不会看不下去?……都不知道。”张越告诉我,起初接到邀约时她感到很轻松,“同事说我胆子大,演戏都敢接,还是即兴的。但我想,我又不是干这行的,演不好还演不坏吗?”随着演出时间临近,她逐渐忐忑起来,开始检索剧作家的资料信息,希望从中找点儿安全感。她了解到,作品将带有互动,演出前两天,演员会收到一份至关重要的指令。“最差的情况就是我把现场做成一个访谈节目,这我擅长。如果演不下去,我非常有可能拉上来两个观众,问他们:‘您是做什么的?为什么会来看今天的演出?’”

在张越的想象中,南星给出的指令应该会提供一些关于演出的线索,比如让她回忆一下这辈子是怎么过的,或者想想感情中有什么印象深刻的经历。“我那么信任他,一无所知地来演他的戏。可他给我的指令只有几条操作层面的要求,提前一个半小时到达剧场、你会拿到一个有很多空格的剧本之类的。完全没用。”

演出现场,舞台左侧有一组桌椅,桌子上放着一沓白纸、一支马克笔和一支签字笔。演区中央横向拉着几条绳子,看起来像是户外晾衣绳。绳子上夹着很多长尾夹,似乎在等待什么东西被挂上去。

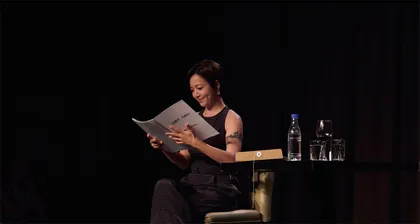

张越站在桌前,从剧本第一页开始朗读。实际上,“秘密剧本”的演出形式极为简洁:演员一页页地为观众朗读剧本,根据其中的提示加入表演。假如剧本中写“现在,请你扮演一只鸵鸟,保持三分钟”,演员就需要在读完这句话后扮演鸵鸟,过三分钟,再读下面一句话:“做得很好,请观众为演员鼓鼓掌。”

《空格》演出的核心行动是演员带领观众完成无数次填空。正如演前指令中提到的那样,剧本中有大量空格,随着演出时间的推移,演员和观众要一次又一次地进行填空。我们听到的台词是这样的:“我叫空格,张越。我生于空格年,1965。我的家庭住址是空格,北京市朝阳区……”南星明确要求演员或相关观众读出“空格”两个字,再补充自己的答案。

笼统来看,演出分为两部分。首先,演员通过填空进行详尽的自我介绍,其中几个空格涉及隐私,怎么处理完全由当天的演员决定。譬如在戏剧人史航演出的场次中,观众听到了如下台词:“我最好的朋友是空格,名字两个字、三个字、四个字。”接着,演员邀请一名观众上台,借由填空讲述自己的人生故事。其余观众仍在观众席,都有机会玩一场涉及几乎所有人的填空游戏。

观众填空的部分内容会被写在白纸上,再用夹子悬挂。于是,演出结束的时候,一个人的一连串人生关键词将被留在舞台上,成为简易的装置性景观。有趣的是,剧本并未对填空内容的真实性做出要求,所以无论是演员还是观众,都有权利在作答时说谎。

“刚开始演的时候我以为填空是个前奏,搞搞气氛,让观众开心一下。剧本读到一半,我非常困惑:我们到底在干什么?”张越随机邀请上台的观众是个学艺术的大学生,还没有丰富的阅历。其实演出现场氛围很好,但作为资深访谈节目主持人,张越觉得那个学生总在故作惊人之语,引得其余观众频频发笑。“表面上可能看不出来,因为我的节目基本都是直播,我有强作镇定的训练。但我当时很慌张,怎么没有正题?我们难道就要一直逗乐到戏结束吗?”

演出进行到大约两个小时,张越突然意识到了作品的“正题”。“我非常后悔,心情可能就跟临死前差不多,我知道我的表演完全砸锅了。”回想起来,她发现,从带着未知走上舞台开始,演员就犹如踏上了人生的旅程。中间有瞎闹胡扯、漫不经心,每一次填空都不够严肃,轻易地在生活的空白处写上一个潦草的答案。直到终于回过神来,才发现虚度一生,没有回头路可走。“我浪费了整个戏的过程。但是南星太智慧了,他留了个口子,说他因为秘密剧本的巡演,收到了全世界观众的邮件。他们生活在不同国家,有不同际遇,邮件涉及生活的各方面,疾病、亲密关系、对生活的疑惑,等等。”

因为台上那个学生少年无畏的态度,因为远在异国的南星写在剧本里的话,也因为一种想要弥补点什么的心情,过往的采访经历瞬间涌上张越心头,胡晓梅的故事和充满活力的深圳首先清晰起来。

那是在《半边天》开播一年多以后,节目的收视率蒸蒸日上,张越却觉得工作越来越无趣。身边的日常生活和远方的个体命运都令人动容,节目却永远蜻蜓点水,用她的话说,“挠不到痒处”。尽管当时中央电视台已经开始了电视改革,但还是没有一档观照普通人生活的节目。张越被胡晓梅的命运故事打动,节目停滞两年后,她回到单位,打算把视角对准鲜活的个人故事,第一站就去深圳。

张越记得,当年站在深圳火车站的站台上,她看到每一辆火车进站,车门一开就吐出一大堆背着铺盖卷儿去寻梦的年轻人。他们披头散发、满脸热望,从全国各地冲进这座新兴城市。某一天,因为拍摄时间较长,张越去了车站的洗手间。她惊讶地看到女厕所的墙上写满了字:“深圳我爱你,你给了我梦想”“深圳我恨你,你夺去了我的灵魂”“今天晚上又不知道去哪里住了”“再见,深圳”……那个画面带给张越极大的震撼,她仿佛能看见每一句话背后充满希望或失落的面孔。“那是中国人都在改变命运的时代,每个人都在寻找属于自己的契机。扛着行李来到深圳的年轻人,他们经历了什么?无处倾诉时,漂泊异乡的灵魂是以怎样的心情把烦恼写在车站洗手间的墙上?”

当张越把自己的采访故事添加进《空格》的演出后,作品的表达就变得清晰而厚重了。在我对南星的采访中,我把张越的演出方式描述给他听。他表现得并不意外,但也难掩欣喜。“对我来说,戏剧是一次回顾过去、探索未来的机会,我们都能从中体验很多种人生。”聊起写作秘密剧本且有意不让演员事先阅读的原因,他说:“你已经知道答案了,这就是生活。”

我第一次听说南星的名字是在2011年。当年的爱丁堡国际艺穗节上,一出名为《白兔子,红兔子》(下简称《兔子》)的作品凭借独特的演出形式和深刻的表达,在一众剧目中脱颖而出,引起了广泛关注。戏剧节后,《兔子》迅速红遍全球,在各国演出,至今已被翻译为20多种语言,上演过1000多次。包括乌比·戈德堡、迈克尔·珊农、艾伦·卡明等在内的诸多国际著名演员都曾挑战过这部作品,由中间剧场引进中国后,阿雅、柯蓝、张若昀等演员先后呈现过个人风格强烈的现场。

我第一次听说南星的名字是在2011年。当年的爱丁堡国际艺穗节上,一出名为《白兔子,红兔子》(下简称《兔子》)的作品凭借独特的演出形式和深刻的表达,在一众剧目中脱颖而出,引起了广泛关注。戏剧节后,《兔子》迅速红遍全球,在各国演出,至今已被翻译为20多种语言,上演过1000多次。包括乌比·戈德堡、迈克尔·珊农、艾伦·卡明等在内的诸多国际著名演员都曾挑战过这部作品,由中间剧场引进中国后,阿雅、柯蓝、张若昀等演员先后呈现过个人风格强烈的现场。

南星1981年出生于伊朗一个文化氛围浓厚的家庭,父亲是小说家,母亲是画家。成年之际,因拒服兵役(他在我们的采访中暗示了自己的反战倾向),他无法获得护照。由于身体被禁锢,南星产生了创作一个剧本来代替他完成环球旅行的想法。这个剧本就是《兔子》,讲述的是一则关于个人与环境冲突的寓言。

《兔子》的灵感源自南星的一场噩梦。在设拉子的炎夏,22岁的南星午睡时梦到自己在舞台上,手拿一杯水,面对父母、兄弟、亲密的朋友,告诉他们:“今天我要自杀了,杯子里是毒药。”南星告诉我,那天醒来后,他开始思考自杀的意味。“我们生命的目的和意义应该是活着,那么自杀,这一背道而驰的念头,究竟意味着什么?”

在加拿大导演兼演员丹尼尔·布鲁克斯的鼓励下,南星花了六年时间写作《兔子》的剧本。作为原点的梦境成为作品的结尾,每一名演员都将面对一次特殊的“选择”(由于剧本的保密原则,我不能告诉你“选择”是什么)。在中国的第一位“兔子”阿雅的演出现场,她作出“选择”的时刻,一位女观众突然哭着劝她不要选,“为了一台演出不值得”。那名略显天真的观众相信眼前发生的一切,她的真诚令我时时回想。事实上,南星每次授权时都会要求制作方在观众席的第一排为他留一个座位,这样他便能实现精神的在场。如果与我一起看到了那场演出,他会有怎样的想法?

“大多数时候,我都不能亲眼看到《兔子》,但我喜欢曾经发生过的每一场。”南星说,《兔子》的巡演历程为他带来了太多意想不到的美妙相遇。首次正式演出前,他的伊朗朋友在德黑兰组织过几次“地下试演”,他从中感受到非凡的勇气和值得毕生珍惜的友情。作品发布纽约的演出卡司(演出阵容)时他正在洗澡,妻子在浴室门外兴奋地大喊:“猜猜下周是谁当‘兔子’?泰德·莫斯比!美剧《老爸老妈的浪漫史》里那个家伙!”

不过,比起著名演员,南星更期待他没听说过的人出演《兔子》。“我们互不相识,以后大概率也不会遇见。但我们分享过私密且彼此信任的两个小时。太棒了不是吗?”

南星18岁开始尝试写剧本时,正在大学里学习电子信息工程。课程结束前,他放弃学业,从设拉子搬到德黑兰学戏剧,最终取得了舞美设计专业的学位。26岁时,他有过一份在建筑公司绘制2D和3D图纸的工作。“电影总拍伊朗人都在挨饿,其实我们也有油田。”但没过多久,他就发现写作才是他的天性,于是回归写作,直至今天。

《兔子》取得国际瞩目后,南星在柏林经纪人的帮助下离开了伊朗,目前居住在德国。虽然已经获得了自由,但他仍在探索秘密剧本的创作。“这种形式还有很大的延展空间,况且自由是无限的。”

我在2018年曾见到过南星。以他的名字命名的作品到北京演出,剧场里除了也有一名什么都不知道的演员外,那部戏还需要南星本人在场。“耶可以布的,耶可以纳布的”,这是伊朗语言里“很久很久以前”的音译,演员被要求在演出中学说这句话,以及其他几句简单的波斯语。南星在戏里全程沉默,隐身在观众看不见的地方,我们通过投影仪看到他的手不断翻动一沓500多页的剧本。

“我一直用英语写作,在世界上越来越有名,但妈妈看不懂我的任何一部戏,所以我为妈妈创作了《南星》。”当剧作家定居柏林后望向故乡,他的作品里不再有尖锐的反抗,而是生出离散的惆怅,尽管他的剧本至今不被允许在伊朗演出。《南星》被翻译成很多语言,他前往各地,让各国演员蹩脚地模仿波斯语发音,把剧中的故事讲给妈妈听,希望她不因文化和语言的隔阂而感到儿子不在身边的失落。

那天的演出结尾,南星来到舞台中央,将自己的手机连接到蓝牙音箱。他拨通妈妈的电话,一个温柔的声音很快响起。他们用波斯语交流,话语间穿插观众刚学会的单词和短句。在母亲和儿子雀跃地短暂谈话之间,我好像听懂了他们在说什么,又好像没有。 戏剧