渡河入林,从水里钓到了什么?

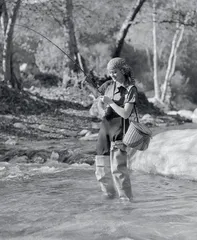

作者:黑麦 老杜个子挺高,穿着涉水裤站在溪流里,还能露出一截膝盖。今天天气不错,微风轻拂,浮云淡薄,视线可及的范围内,依稀能看到三五拨人在钓鱼,姿势不一。这钓鱼的地方在北京怀柔区桥梓镇的北宅村附近,开车穿过村里,还要走一段山路,不一会儿溪流就出现在茂密的树林间。这里的水流算不上快,但很清澈,偶尔有几条鱼跃出水面,像是在观察钓它们的人,这也足见今天鱼群的活跃度。

老杜个子挺高,穿着涉水裤站在溪流里,还能露出一截膝盖。今天天气不错,微风轻拂,浮云淡薄,视线可及的范围内,依稀能看到三五拨人在钓鱼,姿势不一。这钓鱼的地方在北京怀柔区桥梓镇的北宅村附近,开车穿过村里,还要走一段山路,不一会儿溪流就出现在茂密的树林间。这里的水流算不上快,但很清澈,偶尔有几条鱼跃出水面,像是在观察钓它们的人,这也足见今天鱼群的活跃度。

老杜直勾勾地看着钓点,双手握住竿柄,举至一侧,用小臂发力,当竿梢与天空呈约30度角时,他抬起控线的手指,银色的鱼线像一道光扎进水里。停了三五秒,他开始收线。鱼线轮偶尔迅速,偶尔停顿,几次反复后,他收起鱼线,再次小心地向深水区探去。

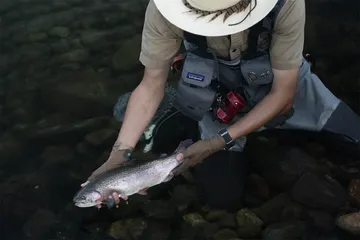

几乎是同样的姿态,同样的抛竿,鱼线比上一次出击更加坚决,饵沉入水中,没有溅起多大波澜,这枚名叫“米诺”的银色鱼饵如同小鱼一般“游”了起来。老杜没有很快收线,而是多等了一会儿。突然,水花溅起,有鱼咬钩了。老杜只是提了一下鱼竿,水面上立即浮现出一道道涟漪,不断向四周扩散,一条拼命挣扎的鱼偶尔露出水面,随后又扎进水里。老杜小心翼翼地蹚着水,一边收线,一边向鱼靠近,随后把锁住线的竿换到左手,扎着马步,从腰间掏出折叠渔网,轻轻地把鱼抄入网中,解钩,走回岸边,一气呵成。

这是一条看起来有两斤重的虹鳟鱼,这鱼周身光滑,鳞片很细,背鳍、脂背鳍与尾鳍有许多小黑点,因体侧有带状红色纹而得名。老杜单手捧鱼,把它侧放入水中,从兜里取出手机,拍了张照片。随后他轻轻地松开了手,将鱼释放,那条漂亮的鲑鱼,先是漂了一会,像是晃了个神儿,随即找到平衡,一猛子扎进黑洞洞的水中,不见了。

此时已临近黄昏,周围的燕雀在茁壮的杨柳树梢上来回盘旋,金色的阳光洒落,霎时间,溪流、农田、村落、远山全都被笼罩在橘色的晚霞之中。老杜看了看时间,收起了钓竿,开着他改装的三菱得利卡钓鱼专用车回家了。

老杜家住在望京,他为这辆与今天造型格格不入的复古小车找到车位,花了好一会儿。几年前,他把家里的一个房间腾出来专门做钓鱼工作室,那里面有他的所有渔具、装备、制作鱼饵的材料和书籍。老杜家的客厅里有个不算大的鱼缸,里面养的既不是名贵的热带鱼也不是常见的观赏型鱼类,而是到处乱窜的20多只虾虎鱼。这是个纯天然造景的原生态鱼缸,看起来挺贴近自然。“你能透过这些小鱼观察到它们的习性,”老杜说,“这就是北京小水沟里最常见的鱼,却很少有人知道。”

鱼缸的旁边有个柜子,里面堆满了他收藏的各个年代的鱼线轮,老杜对这些装备如数家珍,哪个年代的最值钱、哪个年代的做工开始变得粗糙、哪些钓手用它钓上来什么大鱼,云云。柜子旁边的墙上,挂着十几张照片,照片里是他在各处钓鱼的“合影”,合影对象自然是“细麟鲑”“马口鱼”“翘嘴鱼”等等,这些鱼个头很大,大多是些“纪念鱼”和“破纪录的鱼”,老杜说,这是他的奖状。

老杜名叫杜星亮,是个“80后”,出生在青海,父母都是桥头火电厂的职工,他从小在那里长大。这个厂一度是国家重点单位,曾有上万名职工生活、工作在厂区里,工厂被绿色的大山包围,是个独立的小世界。老杜记得在上小学的时候,学到《金色的鱼钩》这一课,语文老师读道:部队发给战士们整理内务缝补衣物的缝衣针,被烧弯了做成鱼钩,随后钓到两条半斤重的鱼,战士们生起火,用脸盆煮起鱼汤来。小杜突然间就被关于钓鱼的短短几行文字吸引,回到家里,他忙找出一根针,烧弯了,用棉线绑在一根竹竿上,冲到工厂附近的水塘边,有模有样地钓鱼去了。

老杜名叫杜星亮,是个“80后”,出生在青海,父母都是桥头火电厂的职工,他从小在那里长大。这个厂一度是国家重点单位,曾有上万名职工生活、工作在厂区里,工厂被绿色的大山包围,是个独立的小世界。老杜记得在上小学的时候,学到《金色的鱼钩》这一课,语文老师读道:部队发给战士们整理内务缝补衣物的缝衣针,被烧弯了做成鱼钩,随后钓到两条半斤重的鱼,战士们生起火,用脸盆煮起鱼汤来。小杜突然间就被关于钓鱼的短短几行文字吸引,回到家里,他忙找出一根针,烧弯了,用棉线绑在一根竹竿上,冲到工厂附近的水塘边,有模有样地钓鱼去了。

小杜钓了很久什么都没钓上来,正巧旁边有个垂钓的大爷,看着小杜怪可怜的,于是送给了他一个“专业”的带倒刺的鱼钩。“这是我第一次见到这种鱼钩。”老杜说。正是这个鱼钩,让他第一次钓上来一条巴掌大的罗非,随后是鲫鱼和一些不知名的小鱼,“也正是因为这个鱼钩,让我开始对钓鱼产生了浓厚的兴趣”。

桥头火电厂很大,厂区后面有条河,温水从热电厂的冷却水塔流出,到了冬天也不结冰。80年代,工厂用这条四季恒温的水搞三产,养了不少鱼,这可给小杜乐坏了,他先是在小河里钓那些逃出鱼网的小鱼,有时候也趁看鱼的大爷不在,去钓一两斤重的大鱼。“那时候厂里的福利就是发这些鱼,我好像就是喜欢那鱼上钩的一瞬间。”老杜说。

当别人家的孩子都在打游戏、打球的时候,小杜总是扛着鱼竿去水库,在他看来,没有什么比钓鱼更好玩的事情了。2000年后,小杜考上了北京化工大学,他来北京的第一件事,不是置办电脑也不是参加学生会活动,而是先去了一趟钓鱼人常说的十三陵水库,为日后的钓鱼活动找到钓点。“那会儿,昌平有几家渔具店,我去那边置办了一套手竿,然后开始跟老板套磁,爱钓鱼的人一般不轻易分享钓点,但是他为了我这单生意,也就倾囊相赠了。”

老杜至今对水库的地形记忆犹新。“穿过大坝,从两边走,一直走到头,就到了水库的尽头,那个地方是个大浅滩,就是我最初在北京钓鱼的地方。”后来这个地方也成了化工大学同学最常来的露营地,“同学烧烤,我就在旁边下竿给他们钓鱼。”一切都显得挺自然。

结构,是老杜玩手竿的时候学会的第一个词。简单而言,就是认清水里的结构,找到鱼的位置。“比如你在管理场,或者黑坑钓鱼,水池面积就那么大点儿,有的人能连竿中鱼,有的人就只能干看着,这就是因为水底的构造,鱼大多数时候喜欢待在地形复杂的水底,以便藏匿,钓鱼钓到一定程度,如果了解了水下结构,哪怕是技术差一点,也不耽误中鱼。”

老杜拿着他的手竿钓了十几年的鱼,从毕业到工作,从结婚到生小孩。如果出差,他肯定也会带着鱼竿,走到城市边缘的江河里甩几竿,也是一种调剂。老杜一直强调,钓鱼是项参与度极高的休闲运动,不要求门槛,不要求技术,如果你只想和自然亲近,钓不钓上鱼都无所谓。

老杜拿着他的手竿钓了十几年的鱼,从毕业到工作,从结婚到生小孩。如果出差,他肯定也会带着鱼竿,走到城市边缘的江河里甩几竿,也是一种调剂。老杜一直强调,钓鱼是项参与度极高的休闲运动,不要求门槛,不要求技术,如果你只想和自然亲近,钓不钓上鱼都无所谓。

可一旦入门了,想法也就变了。有天老杜躺在床上看电视,有个画面吸引了他。这个被主持人称作“水上高尔夫”的运动,和他以往接触过的手竿、海竿都不一样。三五成群的外国运动员穿着统一的队服,配戴着各式装备,站在湖面上漂着的一条快艇上,他们抛鱼饵的姿势很帅,看起来也不是在抛传统鱼饵。“节目看到最后,我才知道这是路亚,我当时觉得这才是钓鱼的正确打开方式,冲击力特别强,很现代,很自由。”老杜说。

路亚,英语里叫作“Lure”,说白了就是假饵,模拟成小鱼、小虫等小型鱼类活食,模拟生物在水中游泳、挣扎的动作,吸引掠食性及攻击性鱼类。在中国的淡水中,常见的四大家鱼大多不会为此上钩,而翘嘴、鲈鱼、鳜鱼、黑鱼、马口、鲶鱼等,就成为路亚钓的目标。“其实路亚的一些基础装备国内很早就有了,但在当时看起来挺复杂,又没有什么学习资料,导致用这种方式钓鱼的人一直不多。”老杜说。

节目给老杜种了草,他就一直惦记着。有次去东京出差,他路过一条河,正巧看到有人在玩路亚,于是他赶紧停下车,冲到水边和大爷“攀谈”起来,由于语言的限制,两个人只能比画,在各种费解中,老杜收获了“水滴轮”“路亚饵”等词汇。好巧不巧,当晚,正当老杜结束了一天的工作返回酒店时,他又在那条河边看到了另一位钓手,他抛线的姿势相当优美,鱼线在空中划了几个圈后轻盈地降落在水面上。凭借上午的沟通经验,老杜这次又收获了“天展”“飞蝇”两个词。带着这些现学的“资料”,他在附近的一家渔具店买了些套装,他也在那个琳琅满目的商店里见识到了路亚这个“坑”能有多大。

“飞蝇”钓由飞蝇竿、线和毛钩组成,这是一种非常古老的钓鱼方式,钓鱼者要像牛仔一样,将鱼线抛到水的中心。在北京试了几次“飞蝇”,老杜觉得自己始终没有找到合适的水域,心想可能还是路亚更适合自己。于是,他开始拿着路亚竿,配了个7克,三本钩的飞旋亮片,在水里不断地尝试。“炸(甩竿后鱼线缠绕在一起)了两个月的线,我都快崩溃了,因为当时找不到任何参考素材,我就只能一遍一遍试,那会儿还有不少钓鱼的人围观,问我:‘哥们你这儿玩什么呢?’我也不知道怎么回答。后来再返回头看,我当时用的鱼饵和线其实都不对。”

过了黑龙潭,再走两个隧道,就到了贾峪村,老杜一连在这儿甩了两个月。有天傍晚,一家人在附近的农家乐吃完晚饭,老杜对太太说我再去甩两竿咱们就回家,于是又站在了他熟悉的水边。这一竿下去,老杜十分自信,鱼线直击水面,一瞬间,老杜打了个激灵,没过几秒钟,他突然觉得水下有什么东西在拉扯鱼线,定睛一瞧,有鱼上钩了。路亚中鱼时的鱼竿反馈非常直接,直至很多年后,老杜依旧记得那条鱼给他带来的震撼。

老杜忙着收线,鱼越来越近,那血盆大口清晰可见。这仿佛是一条他从来没见过的鱼。带着鱼回到家里,老杜在论坛上查阅资料,原来自己钓上来的这条就是传说中的马口鱼,而它也常被台钓的人统称为白条的一种。此后,老杜开始对马口着迷了,他说:“入门马口,就开启了路亚的世界,在那之后,我开始探寻一个个马口胜地。”寻找巨马

“那缸虾虎,之前是一缸马口。”老杜说。钓了几年马口,他开始琢磨着怎么把活鱼带回家养,尝试了增氧泵、保温箱未果之后,他想到了氧气瓶,把活鱼袋注水后再注入氧气,扎个橡皮筋,就妥了。老杜一连养了五六条,开始在家观察它们进食、玩耍、休息,以及如何藏匿。

2013年前后,老杜在清河钓上一条28公分的“巨马”,破了当地的纪录,随后他又辗转吉林通化、贵州、海南等地,专心等待着更大的马口鱼出现。每年5月,他都会去捧河湾钓鱼,大量的马口顺着密云水库奔流而下,有那么几天,老杜可以连续爆竿几个小时,直到实在钓不动了。

为了更大的马口鱼,老杜下狠手买了些装备,凡听说马口经过的钓点,他都会去,号称“一轮轮一个星期”,每天活得跟渔民一样,住在岸边,和渔民同吃同住,天没亮,渔民还没出工,他就开着橡皮艇出发了,把路亚搞得像战斗。很多年以后,老杜想到一个词形容当年的自己——鱼狠子。

最后,老杜和朋友听说韩国盛产巨马,就买了张机票和朋友追到安东湖,直到钓上一条39公分的马口,才心满意足地收竿。“为了一个鱼种,我几乎跑遍了全国,最后发现,全中国最大的马口就在吉林通化,通化跟朝鲜半岛接壤,那边的马口品种最壮。”他说,“我在不同的流域钓过马口,它的分布很广,比如四川的长鳍马口鱲,长得像溪哥鱼,但是口型不同,浙江丽水那边的马口色彩斑斓,更漂亮。”老杜说,马口看起来挺呆,但其实特别贼,它们本来是一群一群地出现,如果你钓上来一条,放了,或者让这哥们儿从渔护里溜出去了,它准会通风报信,然后你就一条都钓不到了。“这种鱼对路亚新手来说非常好上手,因为它的攻击性强,生命力也很顽强,有很多人说它是中国路亚资源的拯救者,这话没错。”

2014年初,老杜觉得算是把马口玩明白了,该去探索下一个鱼种了。解锁鱼种

解锁鱼种之前,要知道鱼到底在哪。“天热北上,天冷南下”,对于找鱼,老杜经验丰富,“鱼很聪明吗?当然了,对于北方干旱地区的鱼来说,他们不会轻易游到新的地方,这些鱼长年在老河道里呆着,只有在雨季时,才会大量冒出来,一旦察觉水位降低,他们就会回到原先的地方;南方的鱼很活跃,因为水量充足,但是在干旱的季节,同样的一条水域中的鱼密度会变大,所以我钓鱼的时候经常去观察水底的青苔,那是特别重要的提示”,老杜说。由此也可以看出南北方鱼的性格区别,南方的鱼胆子大,北方的鱼“压力山大”,北京的鱼胆子最小。

在老杜看来,鳟鱼最为聪明,它们生活在激流中,无论体能还是攻击欲望都很猛,挣扎力度很大,常常让钓手产生搏斗感,但它们的体态很优雅,咬钩很温柔,游泳的姿势也很优雅;马口像是鱼中的直男、莽夫,性格很愣,它们通常逆着水流游泳,像是水中的逆行者,这种鱼咬钩的时候会给人一种电击感,很突然,但它们也很贼,会在一瞬间消失得无影无踪;翘嘴的活动范围广,喜欢成群结队,喜欢住在宽阔的水域中,如湖泊、大型水库,所以钓翘嘴的体验感非常好;鳜鱼喜欢在深水区活动,有的时候找到石头就找到了它们,这种冷水鱼非常受钓鱼者的喜爱,大概就是因为“桃花流水鳜鱼肥”这样的诗句。此外鲶鱼非常暴力,鲈鱼喜欢主动出击……

在众多解锁鱼种的经历中,让老杜印象最深的,要数在东北钓鲑的那次。

9月,炎热的天气逐渐被冷空气消解,变得干爽起来,这是兴安岭地区最美的季节,树木换掉清一色的绿装,缤纷夺目,桦树、松树、柏树、杉树,和各种叫不上名字的植物,簇拥着一束束果实,雨季过后,溪水也不再湍急,只是蜿蜒地流过河道,形成一幅独特的风景画。

几个北京的路亚钓者在鱼导的带领下走进这片领地,一时间竟忘记了此行的目的。他们路过整片整片的草垛子,这是牧民为了越冬备下的原料,散落在山坡、溪流之间,散发出阵阵成熟的草香。

有人便在草垛旁扎了帐篷,支起了鱼竿,端起咖啡。老杜仍旧不忘目标鱼种,顺着溪流一直走着,在泥泞的路上走了三四公里,人就到了极限。

“我们在那片区域钓了一天,等兴奋劲也过了,我决定继续往里走,想让自己随着水流的方向进入另一种状态,那中间要穿过一片密林,水流很浅,上面遮天蔽日的,正午时分太阳很足,光斑点点地洒在水面上,很有意境。偶尔会路过一片塔头,当地人俗称‘塔头墩子’,这种高出水面半米多的草墩,是沼泽地里的苔草不断死亡、腐烂、重生积累形成的,塔头和塔头之间全是深坑,一脚踩空,就会掉下去。我兜里就揣了一包花生米,大概走了4、5公里远”,老杜说。

“那时候我觉得我是被鱼勾着走的,走了几个小时,花生米也吃完了,突然面前就神奇地出现了一个大水头,水从高处落下,砸到河道中间,时间久了会形成一个大坑,这种地方一般不会有鱼,它们常常出没在这种水潭的旁边,躲在某个不起眼的位置。于是,我又走了几步,朝水里抛了一竿,果然,鱼就咬钩了。”

那条鲑鱼有35公分那么长,鱼鳍和鱼身的花纹颜色都很深,老杜草草地拍了几张照片,将那条小生命又放回水中。那一天,他还在水中看见很多美丽的鱼,例如沿侧身带有褐色花纹的山女鲑;例如以狄更斯小说《巴纳比·拉奇》中的锁匠女儿多莉·瓦登(Dolly Varden)命名的“多莉·瓦登鳟”(花羔红点鲑),他没有朝那些鱼下竿,即便那些都是他尚未解锁的鱼种。那个下午,老杜好像《少年派的奇幻漂流》一样,一度迷失在密林和溪水之间,钓到什么已经不再重要了,那是他第一次感到一种灵性的存在。

10公里的返程路,他坑坑洼洼地走了几个小时,收获的快感顿时被一种突如其来的孤独感所冲击。他琢磨着鱼与人的关系,想着那些鱼的性格、水中的环境、鱼的视角,那些水里的生物,或许不应该用人类的视角去看它们。

“米级”是路亚爱好者口中时常出现的词儿,当一条鱼的长度过米的时候,它就可以称之为纪录。“准确地说是50厘米一个坎儿、米级一个坎儿,鱼一旦过米,活性和状态就不一样了,你和它之间的搏斗,就像运动员之间那种。”老杜说,“钓手的本质就是个猎人,人都喜欢挑战,这或许就是钓鱼的魅力。”

“米级”是路亚爱好者口中时常出现的词儿,当一条鱼的长度过米的时候,它就可以称之为纪录。“准确地说是50厘米一个坎儿、米级一个坎儿,鱼一旦过米,活性和状态就不一样了,你和它之间的搏斗,就像运动员之间那种。”老杜说,“钓手的本质就是个猎人,人都喜欢挑战,这或许就是钓鱼的魅力。”

老杜的大姨夫,是个狂热的台钓爱好者,他从小就爱看姨夫钓鱼,观察他做的线组、给鱼绑了什么鱼饵,可大姨夫从来不调配鱼食,只是在钩子上挂一颗玉米,常常打龟(什么都没钓到)回家,引来家人的嘲笑。很多年后,老杜站在池塘边,终于明白了姨夫的心思,他不想用虫子招惹那些小鱼,他在等待的是一条大鱼,很大很大的鱼。是的,当鱼咬钩时,鱼和人之间就产生了一种神秘的联系,这似乎有一点赌的成分。

老杜解锁的第一条米翘是在韩国,当地人以吃鳜鱼和鲈鱼为主,几乎很少吃翘嘴,这就使当地的米级翘嘴泛滥成灾。一排职业钓手站在两三米深的水边,正寻思着,这么浅的水里怎么能有这么大的鱼的时候,一个同行的朋友中竿了,就在老杜向他望去的时候,自己手里的竿子也抖了起来。“这是一种从未有过的力量感,”老杜说,“后来我在红水河里夜钓,也上过米级的,感觉也特别震撼。你和鱼斗智斗勇的过程,包括当时的天气给你带来的各种感官上的感受,都会让你觉得满足,有纪念意义。”

“大鱼确实少,但它能长这么大,是因为它从小就是一条难钓的鱼。大鱼也有领地意识,在溪流中,大鱼总会藏在大石头的后面。”

“我记得自己钓上来的第一条大鲶鱼,是在广西,一个喀斯特地貌的溶洞里,那里的水质很差,浑浊,有淤泥,漂浮着朽木。起初鱼上钩的时候我很兴奋,以为中的是大鲈鱼,或者翘嘴,直到开船的大哥跟我说是一条鲶鱼。”老杜说,那鱼挣扎了几分钟就扎窝子了,他本以为鱼脱钩了,或者鱼钩剐在大石头上了,船老板让他耐心等待。一个多小时后,鱼线又开始乱转,他们就这样搏斗了许久,终于把它搞上了船——一条一米二的大鲶鱼。

这几年,老杜的出行很规律。“钓鱼跟着季节走,开春先走两波,红水河跟秦岭。2、3月份贵州水位低,鱼口好。清明之前要赶到秦岭,赶第一波鱼。5月走一趟川西,在阿坝地区钓一波岩鱼,如果五一还有时间,就要赶回秦岭钓一次鲑,或者去一趟丽水钓斑鳜。6月是雨季,可以休息一下。有句话叫‘七上八下九归潭’,7月份,鱼往上游走,8月份鱼向下游游,到了9月份,鱼都转移到深水区了,这段时间就按照这个规律找翘嘴,准没错。接下来就是冷水鱼的狂欢了,秦岭、四川、新疆、东北的旺季就是这几个月,10月可以去青海,刘家峡和龙羊峡也挺不错。”老钓手对于分享钓点,多少有点不情愿。

“其实《北京路亚记》里透露过一个隐藏钓点,那是北京顶级的钓点了。”说着说着,老杜还是松了口,“捧河湾,我以前总去,但是现在不让进了,因为它已经变成一级水源地了……这是很多钓鱼的人都想象不到的地方,是流入密云水库的最后一段河流,马上流进黑龙潭,如果你开车到了捧河湾,只能看到个风景区,下来走过最后一户人家就没路了,然后就要贴着崖壁再向前走,这曾经是条徒步路线,一边是小路,一边是条大河,白河大峡谷的大河,再走三公里,豁然开朗,你会看到一片草坪,这旁边是小河,恭喜你,桃花源到了。”

独特的地貌,加上原始的石头,都让玩路亚不久的老杜重新找到灵感。“你很少看到水质这么好的地方,在这里有一种探险的感觉,钓一会儿鱼,坐在石头上休息一会儿。当年我的工作还特别忙,钓鱼之余还要举着手机在这里办公,我就想,等有朝一日,我一个人在这里安安静静地钓上几年,或许永远给我留在那儿,享受那种孤独之美也都没问题。”

说到脑海中的钓点,老杜又说起了老家的那个小池塘。几年前,火电厂被拆除,上了电视,他在《新闻联播》里看到老厂房被爆破的时候,就想着要回去一趟。等赶到厂里的时候,发现所有的记忆都被拆得七零八落了,老房子、小吃街、幼儿园、办公楼都不见了踪影,那个他钓鱼的小水沟也变成了一条柏油马路,一切都面目全非,“然后这个地方就成了我心中最秘密的钓点,它只存在于我的记忆中”。

这几年,老杜的儿子也跟着他翻山越岭,在这个过程中,学会了用耐心去等待。老杜不想去教他什么,他觉得这是个兴趣爱好,不用刻意去教。老杜只是想让小杜知道,人可能要花上几年,甚至更久的时间,去了解一件事,但这并不妨碍你从一开始就很专注地爱上它。 钓鱼路亚马口