扬之水:为一器一物立传

作者:张星云 1.金柄铁剑(局部),陕西宝鸡益门二号墓出土

2.错金银铜鼎,咸阳戚夫人冢出土

3.错金银镶绿松石带钩,天水张家川马家塬墓地出土

4.金柄铁剑,陕西宝鸡益门二号墓出土(本组图片取自《中国金银器》)

1.金柄铁剑(局部),陕西宝鸡益门二号墓出土

2.错金银铜鼎,咸阳戚夫人冢出土

3.错金银镶绿松石带钩,天水张家川马家塬墓地出土

4.金柄铁剑,陕西宝鸡益门二号墓出土(本组图片取自《中国金银器》)

扬之水的名物研究,始于《金瓶梅》中的金银器。她曾说:“《金瓶梅词话》里的金银首饰,可以说是《金瓶梅》研究的小中之小,但它却是我名物研究的入口,当年写给遇安师(孙机先生)的第一封信,就是请教关于?髻的问题。”“我的关注点差不多集中在物质文化史中的最小单位,即一器一物的发展演变史,而从如此众多的‘小史’中一点一点求精细,用不厌其多的例证慢慢丰富发展过程中的细节。”

在《读书》担任了10年编辑后,扬之水进入中国社会科学院文学研究所工作,开始深入名物研究,用考古学的成果来研究文学作品,对中国古代的器物进行“定名”与“相知”,将古文献名目与传世出土器物对应,“所用的方法说来也很简单,即文献、实物、图像三头对案,让失散的名和物重新聚拢,然后拼镶起散落在历史尘埃中的若干生活细节,而它们本来是相互依傍的真实存在。那么这也可以说是选择一个角度进入历史,而在一事一物之微中作一点点侦破工作”。如今她是中国重要的名物研究学者,代表作品包括《脂麻通鉴》《终朝采绿》《诗经名物新证》《定名与相知:博物馆参观记》《物色:金瓶梅读“物”记》等。

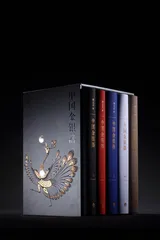

她说,近日出版的新书《中国金银器》是她最费心力的一部书。这套书近百万字,4000余图,汇集了她20多年里走了各地博物馆,亲眼见过的数千件金银器,其中大部分图片都是由她自己选取角度所摄。在该书《后叙》中,她写道:“写作之初,书名定为‘中国古代金银器’,交稿时,出版社曾建议去掉‘古代’,加添一个‘史’字。先是同意,后思忖再三,以为此书实在不是‘史’的写法,勉强看作‘史’,也是纪传体,即为器物立传,以‘器’见‘史’,那么索性删除这个‘史’字,而使书名与内容更加相符。”

“相对于玉器、书画之雅,金银器可以说是一俗到骨,它以它的俗,传播时代风尚,而在社会生活中扮演被人贪恋和追逐的角色。”从金银酒食器到金银首饰,在书中,扬之水以传世文献与出土文物互证,为大量器物和造型纹样重新命名,并由此揭示设计意图,还原再现相关历史场景。

按照扬之水的总结,中国金银器的普及晚于其他文明古国,发轫于夏代。“金”风东渐与戎入中原都是金银器制作发生和发展阶段的蓄势,直到被春秋时期兴起的金属工艺体系所吸纳,金银器方成为流行色。两晋南北朝时期的金银器反映出来不同文化的相遇与融合,唐五代与宋元则是中国古代金银器发展史的双高峰。到了明代,金银器首饰的设计与制作则达到极致。清代金银器则以做工精细争胜,若干物事合在一起,以各物名称的谐音合成吉语,尤其是清宫首饰,满苑春色笼罩于富贵荣华福寿绵长的祝颂中。

5.金带钩,江苏涟水三里墩西汉墓出土

6.错金银铜当卢,南昌海昏侯墓出土

7.金鈒花钏与金八宝镯之一,湖北钟祥明梁庄王墓出土

8.银鎏金龟负“论语玉烛”笼台,镇江丁卯桥窖藏(本组图片取自《中国金银器》)嵌在日常生活细节里的时代风气

5.金带钩,江苏涟水三里墩西汉墓出土

6.错金银铜当卢,南昌海昏侯墓出土

7.金鈒花钏与金八宝镯之一,湖北钟祥明梁庄王墓出土

8.银鎏金龟负“论语玉烛”笼台,镇江丁卯桥窖藏(本组图片取自《中国金银器》)嵌在日常生活细节里的时代风气

三联生活周刊:当初你是怎么开始对名物研究感兴趣的?对于你来说,名物研究方法应该是什么样的?

扬之水:这是我多次回答过的问题。“名物新证”的概念最早由沈从文先生提出。在《“𤫫瓟斝”和“点犀䀉”》一文中,他解释了《红楼梦》“贾宝玉品茶栊翠庵”一节中两件古器的名称与内涵,因此揭出其中文字的机锋与文物之暗喻的双重奥义。这里的功力在于,一方面有对文学作品的深透理解,一方面有古器物方面的丰富知识,以此方能够参透文字中的虚与实,而虚实相间本来是古代诗歌小说一种重要的表现方法。这篇文字实在应该推为名物考证的典范之作。

也就是在这篇文章中,沈从文希望有人结合文献和文物对古代名著进行研究,并且直接提出了撰写《诗经名物新证》的课题。文章发表于1961年8月6日的《光明日报》。上世纪90年代中,我初从孙机遇安先生问学,遇安师命我把这篇文章好好读几遍,说此文本身便是“名物新证”的范本。同时又拟了两个题目,即“诗经名物新证”与“楚辞名物新证”,要我选择其一,我选择了前者。《诗经名物新证》一书完成之后,我在后记里曾写下这一经过,不过当时还只是刚刚入门,对“名物新证”的概念实在还没有形成自己的认识,比如,为什么要重新起用“名物”一词;“新证”之“新”究竟在何处;新的名物研究与古器物学又有哪些不同。

逐步有了一点想法,是在写作《古诗文名物新证》的过程中。在此书的后序中我大致总结了自己所作名物研究的基本方法,并且谈到了研究中经常思索的几个问题。我把它明确为:研究与典章制度风俗习惯有关的各种器物的名称和用途。说得再直白一点,便是发现、寻找“物”里边的故事——这里用的是“故事”的本意。它所面对的是文物:传世的,出土的。它所要解决的第一是定名,即用包括铭文等在内的文字材料和包括绘画、雕刻等在内的各种图像材料来确定它原有的名称;第二是相知,即在定名的基础上,进一步确定它的时代,它在当日社会生活和日常生活中的用途与功能。同样是以训诂与考据为基础,新的名物研究与旧日不同者在于,它应该在文献与实物的碰合处,完成一种贴近历史的叙述,而文献与实物的契合中应该显示出发展过程中各个时段的变化,此变化则应有从考古学获得的细节的真实与清晰。

20多年前,在被问到做什么研究的时候,我回答说名物研究,总要解释一番:名物是哪两个字,具体内容是什么。从事诗经名物研究的最初阶段,一位朋友曾认真对我说:研究这类问题,既没有意思,也没有意义。我不知道这样的看法在当时是不是有某种代表性。朋友中第一个称赏的是李陀,他并且马上把文章给了《中国文化》,刘梦溪主编也赞赏有加,竟然破例在一期里刊发了三篇。

三联生活周刊:为什么说《中国金银器》是你此生最费心力的一部书?从具体的操作方法来说,你如何在20多年里走遍各地博物馆,亲眼见过数千件金银器,并亲自拍摄其中绝大部分?目验实物的意义是什么?

三联生活周刊:为什么说《中国金银器》是你此生最费心力的一部书?从具体的操作方法来说,你如何在20多年里走遍各地博物馆,亲眼见过数千件金银器,并亲自拍摄其中绝大部分?目验实物的意义是什么?

扬之水:所谓“最费心力”,可以说就是投入最多。不能说“走遍”,只能说走了很多。如果是公开展出,那就没什么问题,花钱往各地看展即可。没有公开展出的,就需要多方联络。《中国金银器》在《后叙》里列出的感谢名单,所举出的名称,不是去看过展览的博物馆,而是曾经零距离观摩过文物的收藏单位。目验实物的意义,在于观察和认清每一个细节:结构、纹样、工艺,这些在图录和照片上往往是看不到的。甚至整体气韵,看实物和看照片的感觉也是大不相同。

三联生活周刊:为什么说中国金银器的普及晚于其他文明古国?波斯、粟特对中国金银器的影响有多大?最初金银器在中国社会生活中的角色和功用是什么?

三联生活周刊:为什么说中国金银器的普及晚于其他文明古国?波斯、粟特对中国金银器的影响有多大?最初金银器在中国社会生活中的角色和功用是什么?

扬之水:我在《中国金银器》第一章里,开篇就说到了这一点。从世界范围来看,人类对黄金的利用大约始自公元前4000年左右,中国古代金银器制作的发生,已经是2000年之后,它早期阶段的发展,源自与欧亚草原文化的交流。如果站在华夏礼乐制度的立场去认识金银器在当时的地位和价值,那么可以说金银器始终不是核心传统,因为中国人选择了玉器和青铜器作为礼乐制度的物质依托,依照礼所规定的等级,用来象征权力和地位。

就考古发现而言,与青铜器、玉器相比,金银器的数量是很少的。古玉可以改制,但不会消失,金属器却具有再生性,这当然也是原因之一。然而,不断出土的实物依然展示了金银器的灿烂。青铜时代后期兴盛起来的金银器制作与使用,原是以礼乐制度之外的艺术语汇夸示地位,炫耀财富,也曾以自己独特的功用书写青铜时代的历史。

早期的“金”风东渐与戎入中原都是金银器制作发生和发展阶段的蓄势,直到为春秋时期兴起的金属工艺体系所吸纳,它方成为流行色。战国时代,思想上百家争鸣,政治上群雄并起,这时候“礼”的权威性并没有丧失,却是在以“物色”营造新秩序的风潮下,很快被世俗化。庄严凝重的青铜礼器不再具有神圣的意味,追求错嵌工艺的光影斑斓遂成时尚,作为彰显贵盛的“礼”外之“色”,东周时代的金银器于是在不同地区、不同政权中由经济与政治的双重驱动而以不同的风格呈露“色相”,以此炫耀富有和权力。不妨说,这一时期的金银器制作正是以一系列政治变革为背景,而显示它的独特功用。如果站在青铜时代的主流立场看待金银器与青铜器的“争锋”,也可以认为,“礼”以一种特殊的方式被世俗化了:降低技术成本,简化制作工艺,虽然耀眼炫目,却不再威严重厚,这是另一种形式的“礼崩乐坏”。

关于“波斯、粟特对中国金银器的影响有多大”,齐东方的《唐代金银器研究》中有详细的讨论。我更关注的,则是“西风吹渭水”之后,在《中国金银器》卷二《隋唐五代器皿》的“装饰纹样之大要”一节中曾举出若干事例。

三联生活周刊:你在书中将金银器分为器皿与首饰,首饰占了几乎一半,但为何以前学界对金银首饰的深入研究很少?

扬之水:具体情况,我不能够准确解释,也许人们是把首饰归入女性专用,而没有看到其中蕴含的诸多文化信息。早些年我曾多次向不同的博物馆建议举办金银首饰的专题展,但都得不到响应,当时普遍认为这都是些小物件,不会引起观众的兴趣。

三联生活周刊:你在书中讲述了簪与钗的比较,两者在明代发生了重大变化,簪变得越来越重要,并且越来越繁缛,这与当时的历史和社会风尚有何关系?

扬之水:女子金银首饰的式样以及插戴方式的变化,与戴冠的风气密切相关。唐代女子讲求发髻式样的争新斗巧,簪钗的设计也与它处处呼应。两宋女子喜高冠,元代女子爱包髻,对天然美发的看重,已在渐次降低。明代女子用了?髻罩发,一头乌云早被覆盖式的插戴所掩,高髻的式样变化便不再时兴。从此簪钗差不多成为纯粹的装饰,而用于?髻上的插戴,自然以簪为便。在此之前,簪因为只有一只脚,簪首装饰过多而增重便不容易插得牢,发髻罩了?髻则情形两样,簪首的装饰于是踵事增华,短短的簪脚竟可擎出比屋连甍的亭台楼阁。此外,钗本来尚有的固发作用也多由?髻代替,那么与簪相比,钗的退居其次也就很自然了。

而一个更大的变化是缠足,缠足成为习俗,久而改变了步态姿容:步履细碎,立姿微呈佝偻之态。如此,审美趣味自然随之改变。女子多局限于室内的生活方式,也是促进首饰发达的原因之一。此前始终未曾兴盛的耳环、戒指、手镯、项饰、佩件等,于是一并发扬光大起来。金银首饰的造型与纹样遂与社会风俗相依傍,不断推出新式,形成新的格局。

三联生活周刊:作为金银器中的一大种类,戒指在中国历史中的功能发生过什么样的流变?

扬之水:回答这个问题,差不多就是一个戒指小史了。印象中,好像不止一人写过这方面的文章。按照汉人记载,指环的出现可溯至三代,是为后妃群妾进御君王所作的记号。《诗·邶风·静女》“静女其娈,贻我彤管”,毛传:“后妃群妾,以礼御于君所,女史书其日月,授之以环,以进退之。生子日辰,则以金环退之。当御者,以银环进之,著于左手,既御,著于右手。”

在汉末繁钦的《定情诗》里,指环称作约指,是和其他饰品并列而成为定情物的。后世也是一直如此。《搜神记》中的王景伯故事,道景伯夜分在舟中与女鬼相会,平明相别,互赠纪念物,景伯赠以“牙梳一枚,白骨笼子一具,金钏一双,银指环一双”。《太平广记》收录《异闻集》中李章武的艳遇故事,分别时章武以鸳鸯绮一端留赠伊人,伊人报以白玉指环,并赠诗曰:“捻指还相思,见环重相忆。愿君永持玩,循环无终极。”数年后章武再访,伊人已成仙鬼,因设法相见,别时伊人赠以靺鞨宝,乃天上至物,非人间所有。可见指环可以和其他饰品一样作为定情物,但却不是特定的或者说具有唯一性的定情物。

明清小说戏曲中用作男女私情的赠物,有戒指,有簪钗,也有各种佩饰。作为聘礼,戒指也是要和其他饰品搭配在一起,比如宋代嫁娶之礼,戒指和手镯、帔坠组合在一起,成为“三金”,戒指并没有唯一性。明代戒指式样就更多,但戒指依然只是定情物之一,而不具备唯一性。然而古人又是很早就了解到用戒指订婚的风俗。《晋书·四夷传·大宛》:“其俗娶妇,先以金同心指环为聘。”却并没有把这一风俗完全融入华夏。

三联生活周刊:李旻在《中国金银器》一书序言中将金石学与金银器研究进行了比较,并讲述了历朝历代金石学与金银器地位此消彼长般的变化,你是如何看待这两者之间的关系?李旻说“自古金银器繁荣于盛事,窖藏则与离乱相连”,为何金银器与历史有如此紧密的联系?

三联生活周刊:李旻在《中国金银器》一书序言中将金石学与金银器研究进行了比较,并讲述了历朝历代金石学与金银器地位此消彼长般的变化,你是如何看待这两者之间的关系?李旻说“自古金银器繁荣于盛事,窖藏则与离乱相连”,为何金银器与历史有如此紧密的联系?

扬之水:李旻在序言中将金石学与金银器研究进行比较,是基于长期以来他对“经典的发生”连带对金石学的认识和思考,因此扩展了金银器研究的意义,是一种比较特殊的表述方式。

扬之水:李旻在序言中将金石学与金银器研究进行比较,是基于长期以来他对“经典的发生”连带对金石学的认识和思考,因此扩展了金银器研究的意义,是一种比较特殊的表述方式。

金和银可以作为支付手段的一种而发挥货币职能。比如帝王的赏赐、政府的开支、百姓的缴纳赋税以及其他付款,还有对官吏的贿赂等等,都可以用金银作为支付手段。其次金银的一种重要职能是作为保存价值的手段亦即宝藏手段,有时甚至是作为价值尺度。而银则不但具备黄金所具备的各种职能,且在每一种职能方面,都比黄金运用得更为广泛。这一问题早有不少学者作过详细讨论,如加藤繁的《唐宋时代金银之研究——以金银之货币机能为中心》、彭信威的《中国货币史》、汪圣铎的《两宋货币史》等等。

金银器中的大部分是生活用具,而又多是精美的工艺品,同时也是重要的财富。金银在社会生活中既有如此之用途与价值,人们自然要把金银的储蓄作为一种财富的积累。储藏手段,最常见的一种便是窖藏。窖藏的目的其实很复杂,变乱或战乱只是原因之一。为子孙预留遗产,防备兄弟析产而私藏,或作为一种安全可靠的储存手段以备不虞之需,倒是更传统、更常见,历代笔记小说对此多有描写。至于窖藏手段,很早便有着一定之规,即把器物放在一个陶瓷或金属罐子里,今所发现的窖藏多如是,而也正与文献记载一致。不论作为一般的储藏手段,抑或为着避乱,窖藏选择的金银器总是当日最有价值的部分,因此发现于今日的窖藏金银器,多是彼一时代金银器中的精华。

三联生活周刊:学界通常期待学者提出一套体系和结论,你的学术研究很不一样,都说你的细节研究重于整体把握,学界如何看待你研究的价值?如果这本书可以被看成一个中国金银器的巨大展览,其中包含着对大量器物和造型纹样的重新命名,你怎么看你的研究对诸多博物馆命名和解释藏品的普遍影响?

扬之水:体系建构与器物考证,是不同的研究路数,不同的思维方式,也体现了作者研究兴趣的不同。换句话说,做学问的两种基本类型,一是思考型的,有很强的理论色彩,一是实证型的,以考证见长。前者是宏观,或可谓之“道”;后者是微观,或可谓之“器”。当然宏观微观不是两层皮,或者可以说前者是线,后者是珠子,珍珠项链的成品是只见珍珠不见线的,这应该是一种理想的结果。实际上一个人很难做到全能。

“学界如何看待我研究的价值”,这要去看大家的评论,不是我能够回答的。至于我的研究“对诸多博物馆命名和解释藏品的普遍影响”,我随便从手边取出几本展览图录,你就可以看到它如何为大家所采用,连同我所作的器物描述。这些内容也有很多进入学术论文以及专著,但是很少注明出处,因为大家并不认为定名和器物描述的工作有学术含量。这也很可以理解。比如你问我这件东西叫什么名字,我说桌子。如果你觉得对,那么以后见到这类东西,自然就会称它为桌子,而不必说扬之水说它叫桌子。能够说出物品的名称和用途以及造型纹样的演变过程,其间经历了怎样的探究,甘苦如何,只有作者本人知道。

你说“这本书可以被看成一个中国金银器的巨大展览”,我倒是想,如果换一个角度,《中国金银器》是不是也可以做成《金银器与古代社会生活》?我写过《金银器中的婴戏图》(刊今年《紫禁城》第六期)、《“金”风吹开一池莲:金银器中的池塘小景》(收入《定名与相知·二编》)。照此,不妨有更多的金银器与某某某或金银器中的某某某,而这些名目都不妨成为博物馆的专题展览。 扬之水器物金银器