我们带着记忆,来听演奏会

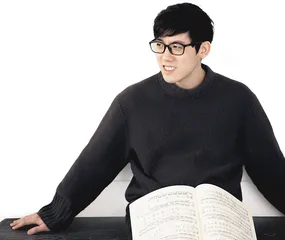

作者:蒲实口述·张昊辰 整理·蒲实

疫情期间,在隔离的时候我没有那么多的事情可以做。首先就是演出,疫情开始之后,不管是国内还是国外,场次都大规模减少。我差不多在第一年的时候就是没有演出了。国内整个的古典音乐演艺市场大概在今年6月到8月份的时候开始又起来了,我那个时候就回到国内去演出。我因为回国要隔离,写这些文字就成了我在酒店唯一的打发时间的事儿,后来变成了乐趣。如果没有疫情,可能不会有我现在的第一本书。

疫情期间,在隔离的时候我没有那么多的事情可以做。首先就是演出,疫情开始之后,不管是国内还是国外,场次都大规模减少。我差不多在第一年的时候就是没有演出了。国内整个的古典音乐演艺市场大概在今年6月到8月份的时候开始又起来了,我那个时候就回到国内去演出。我因为回国要隔离,写这些文字就成了我在酒店唯一的打发时间的事儿,后来变成了乐趣。如果没有疫情,可能不会有我现在的第一本书。

这两年古典音乐大的现状,就是演出场次和频率的减少。古典音乐相比于其他的音乐门类,或者其他艺术形式,特别依赖于现场。这是古典音乐薄弱的地方,因为它几乎可以说只有这么一种主流渠道。

现在线上的东西都起来了,线上直播也好,CD专辑也好,从实体变成线上聆听也好,但是支撑古典音乐整个生命力的主流渠道还是现场。这是当代社会中古典音乐薄弱的一环,但同时也是它珍贵的一环:只有现场代表着一种不可替代的真实,而这种真实是会被线上消弭和改变的。一旦进入线上,我们知道它其实就进入了某种机器复制,或者对机器的修理和剪辑。我在新书里写到机器复制时代的音乐,我们可以在流行音乐看到的剪辑、人工合成,流行音乐现场的自动合成技术、可调整音色的话筒、耳麦、自动调整音准的设备,这些都不存在于古典音乐的现场。

古典音乐现场的真实感中包括跟观众的一种互动感,所以自己一个人面对着一个屏幕表演,不管这个屏幕后面有多少人在听,但是其实在一个特定的空间里面,在一个真正的事件发生的空间里面——也就是我在弹琴的这个地方——这里面缺少跟具体的、活生生的人的互动,这也是我说的现场真实的一部分。

真的音乐分享,观众也真的会给你及时回馈,无论这个回馈是掌声也好,或者是即便没有掌声,但是你能够从这个空间当中感受到观众是听进去了还是没听进去,冥冥之中你是能够收到这些讯息的。有一种能量在这个空间里面流动,能量可能代表着各种各样的含义,可能代表观众非常在意和你同在的那个时刻,或者代表观众完全心不在焉,你都会感知到。这让线上演出对我来说有一点尴尬。

有一句话说,艺术是光明磊落的隐私。作为一个演奏家,我认为它特别契合于现场演奏。你真的是在这么一个非常敞开,甚至暴露的环境中分享那些同时又是非常隐私的东西;而隐私到了听众那里,它会转换成另一种隐私,他自身的隐私,它会让他回想起他曾经的一些感受或具体的记忆。我们其实是带着记忆来听音乐会的,对吧?我们甚至带着以前我们听一首作品现场演奏的各种版本,来到下一次现场来听。对,永远有一个记忆跟着你,然后你再跟记忆发生某种碰撞或冲突,核对它,最后你接受它,差不多就是这么一个私密的过程。

疫情之后回到音乐厅,有一种“又回来了”的感觉。第一场演出是在国家大剧院的大厅,和国家大剧院的管弦乐团一起合作的拉赫马尼诺夫第二钢琴协奏曲。又回到舞台,但是很久不演,第一次演有一个从陌生马上变为熟悉的这么一个转换过程,就像你很久不做任何事情突然要做的时候的某种忐忑,在后台担心会不会找不到上台的状态。但是毕竟是20多年演奏的意识记忆,也是生理的记忆,这个记忆会迅速回来,你会迅速进入你在过去20多年来一直有的状态。

疫情之后回到音乐厅,有一种“又回来了”的感觉。第一场演出是在国家大剧院的大厅,和国家大剧院的管弦乐团一起合作的拉赫马尼诺夫第二钢琴协奏曲。又回到舞台,但是很久不演,第一次演有一个从陌生马上变为熟悉的这么一个转换过程,就像你很久不做任何事情突然要做的时候的某种忐忑,在后台担心会不会找不到上台的状态。但是毕竟是20多年演奏的意识记忆,也是生理的记忆,这个记忆会迅速回来,你会迅速进入你在过去20多年来一直有的状态。

也许我可以妄自地说,音乐和写作,或者也可以放开到一切的其他艺术——和电影或绘画相比,写作、绘画和电影大部分是扎根于现实的,是在现实之中,但音乐有一个自足的世界,有一个不一样的维度。也就是说,写作或者电影或者绘画可以被一个事件所影响、所决定,但是音乐未必。这里面想到一个例子。伯恩斯坦曾经说,很多人会问他,作曲家的实际生活和他在那一段生活当中写出来的作品有什么直接联系吗?伯恩斯坦的回答是“absolutely not”(完全没有);这是大多数人经常会有的一个误解。比如说莫扎特在他生活最痛苦的时候写出了很欢乐的音乐,柴可夫斯基在写他柴四、柴五的时候过得也非常不好,但是音乐当中未必能听得出来那些感受。再比如,拉赫玛尼诺夫写第二钢琴协奏曲的时候,可以说正在抑郁症康复的边缘,但你听不出来有任何抑郁症的影子。伯恩斯坦还说,“如果你那段时间想着自杀,那么你是无法作曲的”。无论作曲家有什么样的生活情境和心理状况,当他进入音乐的时候,连他作为音乐的创作者都必须进入音乐自身的规律,音乐会把他带到另外一个只属于音乐的世界里。但是,这并非是说作曲家的生活烙印就完全不会在音乐作品中出现;它会以一种非常隐晦的、让人难以捉摸的形式出现,演奏家完全是凭着自身的理解或领悟,在某些时刻感觉自己懂得了那个时候作曲家的生活状态,但是这也只是演奏家的幻觉。

我在书里写到过,作为演奏家,我们是在跟幻觉对话。你不认识作曲家这个人,即便你认识了,你并不是在演奏他的时候跟他交谈——他自述,你记录,不是这样一个关系;你看到的连白纸黑字都不是,看到的只是音符,是最为抽象的,甚至可以说是无意义的存在,你只能从这些不确定的意义当中捉摸到什么。我可以在现实生活中感受到非常多的苦难,但如果我进入一首作品,作品的规律和自足的世界可以和现实当中的苦难在某些点上发生共鸣。比如,突然有一个和声,它让你感觉到一种非常不和谐,它让你回想起来某一刻你在现实当中遭遇的某种苦难或悲剧,但它一定是非常有距离感的,它一下刺激到一个很遥远的东西,勾起那个东西,但是这个绝对不在任何意义上是指这一刹那这个作品在表达苦难,也绝不意味着这一刹那这个作品的作曲家想要表达苦难,完全不能这么画等号。然后说到疫情带来的变化,其实变化发生在我每一次的演奏现场和上一次的现场之间,这是音乐和写作很不一样的一个地方。

说到古典和消费文化之间的冲突或不同,我在书里借用了雪的意象。很多诗人喜欢用雪,认为它代表着崇高的诗性。雪是一种逝去了的东西,它注定会消融,是一种曾经在场但最终又不在场的东西。我用它来介绍古典音乐的品格,在我这里,古典音乐的现场演奏是关乎于回忆的一种东西。我认为人所特有的不是创造,而是记忆,只有人有超凡的记忆能力,而且有记忆的一种热情,对于过去发生的事情——不仅是自己的事情,跟自己无关的,前人的、整个人类的事情——都会有很大的热情不断地去谈论,去讲故事,去形成我们所称之为的历史。我觉得这是对古典音乐的一个最关键的解释:为什么我们会不断地听一首过去的作品,而且是听不同人演奏它,不断地去刷新记忆?

说到古典和消费文化之间的冲突或不同,我在书里借用了雪的意象。很多诗人喜欢用雪,认为它代表着崇高的诗性。雪是一种逝去了的东西,它注定会消融,是一种曾经在场但最终又不在场的东西。我用它来介绍古典音乐的品格,在我这里,古典音乐的现场演奏是关乎于回忆的一种东西。我认为人所特有的不是创造,而是记忆,只有人有超凡的记忆能力,而且有记忆的一种热情,对于过去发生的事情——不仅是自己的事情,跟自己无关的,前人的、整个人类的事情——都会有很大的热情不断地去谈论,去讲故事,去形成我们所称之为的历史。我觉得这是对古典音乐的一个最关键的解释:为什么我们会不断地听一首过去的作品,而且是听不同人演奏它,不断地去刷新记忆?

真的仅仅是因为这个作品“伟大”吗?我觉得未必。我不是在任何程度上否认这些经典作品本身的伟大价值,而是这些作品在它们刚刚被阐述的时候常常并不被人看作是伟大的。比如说韦伯就曾经说过,贝多芬第七交响曲是精神病院的疯子写出来的;当时英国最著名的指挥家、音乐家比彻姆则说,贝多芬的晚期四重奏是聋子写的,因此只有聋子才适合听。还不要说巴赫的作品。当时巴赫的同行同辈都认为他的音乐太过保守,毫无新意。我们今天会这么看吗?完全不会。这种情况完全不是少数例子,而是大多数作品相同的遭遇。它们到今天为什么发生了这么巨大的改变?是历史给了它新的维度:深度、刻度、高度。为什么历史会赋予它这么多意义?我觉得最终还是要回到记忆。人类并不是一个永远往前看的物种,这种印象和状态可能只是到21世纪,几乎可以说是这100多年才有的这么一个印象和状态,好像我们不断地在强调往前看。但是在大多数的人类历史长河当中,人类更多是走几步就要往回看,再往前走几步再要往回看的这么一个物种。然而,随着技术的进步,比如可以回放的视频,钢琴演奏中对“瞬间”和“不复再来”的感受变得稀薄了,聆听的体验不可避免地变得标准化和同一化。

在“看不见的博物馆”一章里,我提到演奏正从现场艺术慢慢向博物馆艺术靠近。很大一部分原因,一方面是浪漫主义本身要神话创造者,另一方面也因为我们越来越看重文本,觉得留下来的东西才是永恒的,我们对永恒的观念在浪漫主义时期大幅度升华。那什么东西是留得住的,什么东西是永恒的?原先作曲是为了演奏的场合服务,演奏完了就扔掉了。但是后来我们发现,演奏这个场合它也不能永恒,过去了就不再来。什么东西能永恒?只有写下来的谱子。谱子谁写的?作曲家写的。就这么简单。但是这个事情到了20世纪之后发生了一个变化:演奏本身也可以留下来之后,演奏某种程度上也变成了文本。然后我们接下来就会以我们面对文本、乐谱的态度去要求演奏了,我们可以反复聆听某个版本,好像它是一个“神演”,这个版本里面这个音它做了什么处理、那个音它做了什么处理,然后这个地方它演奏得为什么好、哪里好、多好等,我们都可以反复地去校验,当然同时也校验它到底出了什么错,是否还是不够完美,对完美的意识开始进入我们对于音乐的欣赏态度。这就是我从小经历过的学习音乐的过程。

慢慢地,在读文献和了解更多历史之后,我也知道今天的演奏不是唯一的方式,过去的人是那样去看待音乐的。我在书中写道,“演奏是以自身的不完美将文本一遍又一遍地刷新”。我也想说,文本,也就是作曲家的乐谱,也不是完美的,随着时间的推移,它总是可以不断被改的。很多作曲家再版的时候和初版的乐谱就完全不一样,哪怕是同一时间段内,作曲家寄给不同出版社的稿件也有不同。如果说肖邦想他的曲子在德国出版、在法国出版、在英国出版,他都会寄给不同的出版社,我们可以发现原稿如果不是同一天寄出的,哪怕隔了几天,都会有不同的改动。我举肖邦这个例子是因为肖邦是最细节控的,但他恰恰是改动最多的,你如果给他时间,他还可以继续改下去,改到让你觉得越来越无可挑剔。

当我们在谈论“完美”的时候,它的另一面也是在抨击“原作”这个观念。我们常说演奏家要“忠实于原作”,我的观点则是,就不存在一个原作。如果一个作曲家连在同一时间段寄给不同出版社的稿件都不同,你能说哪一稿是原稿?——既然我们要严肃地说这个词,我们就要严肃地对待他的每一份手稿,而你无法说清楚。我认为如果不存在完美,也就不存在原作。我在书里面也提到过,乐谱的意义就在于它的缺失;不在于完美,而在于缺失。而聆听到最后,我们永远无法说哪一个版本的手稿才是被最终确定的,哪一个演奏者是这个作品最完美的演绎权威。我们无法像对待毕加索的原作一样来定义音乐,它永远是无限流动、无限互动、无限转换的形式。我们作为演奏者也是一样,我们就是一个转换者,我们要把作品从谱面转换成一个聆听经验,我们自己也要转换成角色去演奏不同的作品、不同的作曲家、不同的风格,我们永远像演员一样不断地在转换。与乐谱和作曲家的对话永远是一个在距离当中发生的过程。贝多芬是反浪漫主义的

我在这里首先要澄清一下,在写贝多芬那一章时,我并非着重讲他的浪漫主义,而讲的是一个和它相反的事儿:贝多芬在我看来是反浪漫主义的,这与通常的认识很不一样。如果我们认为从古典过渡到浪漫是一种进步的话,在这个意义上,我恰恰认为相反,贝多芬是保守的。

贝多芬晚期写的《致远方的爱人》,我在写舒曼那一章的时候引用过,这是一部完全开放性的题材作品,也是一个艺术歌曲集,这是我认为贝多芬唯一的一部靠近浪漫的作品。浪漫派擅长写艺术歌曲,更重要的是艺术歌曲总是有一个开放性的结构,是各种小品对接起来的,没有一个完全封闭的统一结构。在这个意义上,也许《致远方的爱人》这部贝多芬的晚期作品可以是他唯一一部有浪漫主义倾向的作品。他毕竟在那样一个古典和浪漫交汇的时代,是一个浪漫刚开启的时代。但除此之外,几乎他的所有晚期作品,更不要提他的中期早期作品,完全地、绝对地证明了他是一个古典主义者。

在这个意义上,我在写贝多芬那章时强调的是,他也许是比莫扎特和海顿更为绝对的一个古典主义者。许多人可能会对贝多芬有误解,会从他不同的和声,包括风格、题材和结构的突破来把他和浪漫派连在一起,认为他是一位进步者。在我看来不是这样的。他可能在某些边缘的点上能够与浪漫主义放在一起谈,但支持他创作的核心是古典主义。在那样一个时代,正是他这样的一种保守特质造就了他最为独特的特点。无论他在外围做什么样的突破,但他的内核从一开始就守住了,那就是他对于整体性的执着,对于结构布局统一的执着。这个执着守住了,哪怕到他最晚期的作品也是这样,他可以分裂到极致,可以扩展到无边无际,但是他最终一定会收回到统一。他要的整体不是瓦格纳那样的扩张性整体,不是要征服一切的那样一个整体,而是他要保住他的最首和最尾是完全统一的,那是一种向内看的整体,一种内涵式的整体。但是我相信有这样一种混淆,就是把古典和浪漫在贝多芬这里混在一起谈,说他是古典的终结者和浪漫的开启者,至少是两者之间的一个“中间人”。我相信这种混淆归根结底是我们对于启蒙和浪漫的一种混淆,确实启蒙和浪漫在历史当中是连在一起的,但是它们不同。

浪漫是对启蒙理念的一种反思,觉得启蒙太注重理性了,太注重所谓的整体性。浪漫是要碎片化,是要把一切打破,不需要构建一个整体,只要去做我们各自独立的一个存在就好,认为我们需要感性,不需要理性。在这个最关键的点上,启蒙和浪漫不同。但是毕竟它们在历史上是一个线性连接过来的进程,先有启蒙再到浪漫,我们会容易把很多中间发生的事情一并当作一回事儿。贝多芬是一个启蒙主义者,他是非常具有启蒙理念的这么一个人,无论是他对于理性的态度、对于秩序的态度、对于建构一个整体世界的态度,都是启蒙主义的。当然浪漫派会把贝多芬奉为他们的灵魂偶像,包括E.T.A.霍夫曼,德奥浪漫派的奠基人之一,他把莫扎特和海顿也称作浪漫的音乐家。但这是浪漫主义自身的一种幻觉投射,它可以把很多东西都称之为浪漫,因为浪漫主义做的就是不断地去回溯过往,然后把过往一切能勾起它浪漫情怀的东西都一并归作浪漫主义本身。

音乐是一个敞开的东西,它可以被无限地理解,你也可以说贝多芬第九交响曲就是浪漫主义的启示。我不否定很多这样那样的一些细节上的事儿,但是从整体上来讲,我的观点是,贝多芬对浪漫主义永远保持着距离,这个距离尤其到他晚期更为明显。晚期的时候他真的目睹了浪漫派的兴起,但他拒绝那样的作曲方式。我们如果听贝多芬的最后几首四重奏,没有什么比它们跟浪漫派离得更远的了。 演奏之外张昊辰