《陋室铭》与书法名篇

作者:张星云 去故宫博物院看中国古代书法作品展,通常是在展厅里,循着光线,躲过正在拍照的手机,在攒动的人头中间找到缝隙,隔着玻璃观看。那些历史名作“躺”在展柜里,册页被平铺展示,手卷则被几乎全部展开,观众们包围在其左右。如果展览火爆,赶上人多,那还需要讲究观展秩序,按照从右至左的顺序,观看正文和题跋,等前面一位观众看完这件作品的这部分之后,我才能紧随其脚步。

去故宫博物院看中国古代书法作品展,通常是在展厅里,循着光线,躲过正在拍照的手机,在攒动的人头中间找到缝隙,隔着玻璃观看。那些历史名作“躺”在展柜里,册页被平铺展示,手卷则被几乎全部展开,观众们包围在其左右。如果展览火爆,赶上人多,那还需要讲究观展秩序,按照从右至左的顺序,观看正文和题跋,等前面一位观众看完这件作品的这部分之后,我才能紧随其脚步。

似乎我们早已习惯了这种观看书法作品的方式,但实际上古人的观看方式,与此大相径庭。故宫博物院研究室副研究馆员段莹在采访中告诉我,在明代以前,书法作品以手卷、册页为主,宋元时期已有书法立轴,但相对较少。手卷的观看方式是拿在手里,通过不断卷、开,一段一段欣赏其中文本局部,如果说挂在墙上的立轴绘画还有部分装饰和展示的功用,那书法作品在古代则多属内向化的品鉴方式。

在古人的书房活动中,书写是一个重要构成。学者总结过中国古代书法作品的几种题材和功用:首先是信札尺牍,即朋友间的私人信件,晋人如王羲之、王献之流传到现在的书法名作,多来自于他们当年写给别人的书信。其次是手稿,比如现藏于国家图书馆的司马光《资治通鉴》手稿,藏于故宫博物院的刘汉弼《曾巩谥议稿》,藏于辽宁省博物馆的欧阳修《自书诗文稿》,等等。还有文人书写的名篇,即与文人修养有关的名篇,比如《洛神赋》《滕王阁序》《陋室铭》《昼锦堂记》。实际上这几种书法题材,都是具有私人属性的,大多在书房里,与一两好友共同欣赏。

但在晚明,伴随着南方富商的附庸风雅之风,逐渐出现了一类新的书法形式,即大字条幅。富商出于一种炫耀的心理,向当时的名家求字,比如王铎就写过很多应酬作品。富商求到字后,不愿只藏于书房之中,而是想悬挂于厅堂之上或书斋之中,于是具有展示作用的立轴书法开始大量出现,由此,被挂起来的书法作品越来越多。

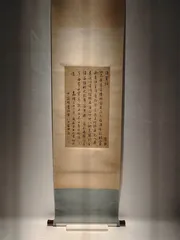

这次在故宫博物院午门展厅举办的展览“照见天地心——中国书房的意与象”,展出了不少书法名作。其中有一幅明代文徵明的行书《陋室铭》,属于古典文学名篇,形式上则是立轴装裱,很可能当时被悬挂于书斋之中。研究者认为,相比使用图形意象的绘画,悬挂起来的书法作品是一种更直接的表达。那么古人在书房悬挂《陋室铭》,是想表达什么呢?

唐代诗人刘禹锡的《陋室铭》全篇仅81字,结构却很完整,被视为唐人关于书房的名篇。本次故宫展出的文徵明行书《陋室铭》,是他84岁时的作品,用笔沉稳含蓄,但如果在现场仔细观看作品,会发现,其文字与刘禹锡的原文略有出入。

唐代诗人刘禹锡的《陋室铭》全篇仅81字,结构却很完整,被视为唐人关于书房的名篇。本次故宫展出的文徵明行书《陋室铭》,是他84岁时的作品,用笔沉稳含蓄,但如果在现场仔细观看作品,会发现,其文字与刘禹锡的原文略有出入。

实际上这正是《陋室铭》被视为名篇的证据。自古以来,对名篇的书写创作,都有一个积累和发展的过程,首先是书家对名篇文本的阅读、理解、背诵,然后再下笔书写,诸多名篇实际都是记在脑子里的。因此与临写碑帖不同,名篇通常不是抄写,而是在完全背诵文本的基础上的书写,这样的书法作品才会拥有抄写所没有的连贯性,全篇一气呵成。除了文徵明的《陋室铭》,陈淳的行书《岳阳楼记》等作品也是一样,其中与通行本的异文,可能都是默写的结果。

现存较早的书家书写的《陋室铭》是元代赵孟頫的行书《陋室铭》,广东省博物馆藏,从书风来看应该是其早期作品,可与他存世最早的书迹《秋兴四首》以及书于大德元年的《洛神赋》《归去来辞》相比较。元代泰不华也写过一幅《陋室铭》,现藏于故宫博物院,泰不华选择用小篆书写,如今该幅字已成为元代传世篆书中的佼佼者,相当珍贵。

段莹告诉我,本次故宫博物院在展览中选择的多件书法作品,同时兼顾其书法艺术与文本,其中很多都是对名篇的书写。名篇,即书写被不断传颂的前人的经典作品。随着朝代更迭,不同年代的人书写同一个文本,由此形成了文本与历代文人之间的特殊关系。

段莹告诉我,本次故宫博物院在展览中选择的多件书法作品,同时兼顾其书法艺术与文本,其中很多都是对名篇的书写。名篇,即书写被不断传颂的前人的经典作品。随着朝代更迭,不同年代的人书写同一个文本,由此形成了文本与历代文人之间的特殊关系。

《千字文》是中国古代最著名的启蒙读物,也是经典书法名篇。据传《千字文》最初是集王羲之书法字体而成,被奉为学习书法的经典范本。历代书家都乐于书写《千字文》,所用字体各不相同,智永《千字文》即为书法史上的典范之作,欧阳询有《楷书千字文》,宋徽宗有《草书千字文》,赵孟頫曾用多种书体书写《千字文》。

苏轼的《前后赤壁赋》也是文学史上的名篇,文徵明曾在61岁和86岁的时候分别以小楷书写《赤壁赋》和《后赤壁赋》,两件相距25年的作品被放置在一个对开页中,人们可以清晰地观察笔法如何随着年龄变化。宋高宗赵构有草书《后赤壁赋》,既有草书变化,章法仍规矩匀齐,被视为赵构晩年杰作之一。《洛神赋》是曹植的名篇,仅赵孟頫写的《洛神赋》存世就有5件之多。

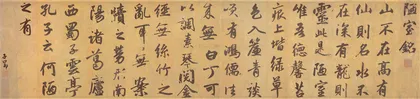

那文本是如何成为名篇的呢?有几种途径。比如《前后赤壁赋》是因为作者本身,苏轼当时在文化领域是领袖级的人物,《前后赤壁赋》被创作出来之后立刻被大家所熟知,人们觉得文本写得好,开始传抄,于是成为经典。而另一种途径则是通过选本,即在教育层面,使得文本逐步经典化。范仲淹所写的《岳阳楼记》就是经典案例,该篇被收入明代选本《文章轨范》,也就是当时指导读书人如何写文章的教材,由此,文中的“先天下之忧而忧”逐步成为中国传统儒家思想的典范。本次展览中也展出了故宫博物院藏的明代陈淳行书《岳阳楼记》。

那文本是如何成为名篇的呢?有几种途径。比如《前后赤壁赋》是因为作者本身,苏轼当时在文化领域是领袖级的人物,《前后赤壁赋》被创作出来之后立刻被大家所熟知,人们觉得文本写得好,开始传抄,于是成为经典。而另一种途径则是通过选本,即在教育层面,使得文本逐步经典化。范仲淹所写的《岳阳楼记》就是经典案例,该篇被收入明代选本《文章轨范》,也就是当时指导读书人如何写文章的教材,由此,文中的“先天下之忧而忧”逐步成为中国传统儒家思想的典范。本次展览中也展出了故宫博物院藏的明代陈淳行书《岳阳楼记》。

至于《陋室铭》,首先是“斯是陋室,唯吾德馨”等名句在士人阶层广为传颂。“处江湖之远则忧其君”,当仕途受挫,退出朝堂,处于逆境之时,士人退回书斋去审视自己内心的追求和志向是否还纯粹,是否还能保持自己此前坚持的正道。那些身处高位的士人,也可能将《陋室铭》挂在书房里,因为这代表了对自己的警醒和勉励。实际上这也是“铭”的主要功用之一,南朝刘勰在《文心雕龙》中将“铭”和“箴”放在一起,视其为一种文体,多由短小精炼的句子组成,旨在提醒自己要不断反思。

同样成为书房名篇的《相州昼锦堂记》,主题与《陋室铭》正好相反,宋代文学家欧阳修为宰相韩琦在故乡相州修建的昼锦堂写了一篇“记”,先说富贵还乡、衣锦而荣是古今所同,并生动描述了古人衣锦还乡、得意洋洋的场面,然后避实就虚,不写昼锦堂本身,而是着重写昼锦堂主人的高尚品德,盛赞韩琦不以夸耀富贵为荣,而以“德被生民而功施社稷”为志,讲的是做官之人的修养。历史上的这类书法名篇,主题或是积极入世,或是洁身自好,无论是书写还是悬挂,文人都以此来彰显自我修养的完成。聚会空间

《陋室铭》更深层的意象还在于“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,其内涵很明显,即书房从来不只是一个人的修身之地,更是与志同道合的读书人的聚会空间,这已经超越了书房读书、写作、绘画、著述的基础功能。也可以说,它直接突破了书房的物理空间,内化为一种文人的精神性的交往环境,一如从兰亭到西园,历代文人将雅集作为一种书房的外延。

文人聚会干什么?书画欣赏是其中最重要的部分。大德二年,在元初著名书法家鲜于枢家中就举办过一次著名的雅集,郭天锡向来宾展示了他收藏的王羲之真迹《思想帖》,参加聚会的人中有赵孟頫,他对这幅王羲之真迹印象深刻。同一时期的词人周密也住在杭州,与江南文人往来密切,他关于书画的笔记有两种,一是《云烟过眼录》,另一是《志雅堂杂钞》,后者记载了他哪年哪月哪日去谁家看的这些书画,两本相互呼应。在《志雅堂杂钞》中记录,有时他一月甚至一天之内要多次去友人家欣赏书画,可见这类聚会的频繁程度。

除了书画欣赏,吟诗作赋也是聚会的日常主题,当然吟诗作赋也可以是围绕书画欣赏进行的。元代大长公主曾举办雅集,召集诸多文士到她那里,鉴赏、品评她的书画收藏,是为皇室规格的雅集。

“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,书房不是全然封闭的环境,但又没有完全对外人开放,它是属于知音与朋友的私密空间。题跋是这种私密空间落在纸上的外延,书画欣赏最终往往以题跋为结束。如同受邀参加雅集一样,被邀请为书画收藏撰写题跋,是文人间的一种身份认同,而题跋的工作往往也是在书房里进行的。王羲之《兰亭序》的题跋如此之多,早已成为佳话。

至此,书法便不再是单纯的书写艺术,而与书写者的思想相关联。在书房里选择悬挂什么样的名篇,则成了文人精神内涵的体现。

(参考资料:《故宫藏历代名家名篇书法珍品集》,故宫博物院主编)

《兰亭序》可以被视为历史上最重要的书法名篇之一,不断被后人书写。晋穆帝永和九年(353)三月初,王羲之与儿子王凝之、王徽之、王操之、王献之,孙统、李充、孙绰、谢安、支遁等“少长群贤”共41人在会稽山阴集会,为兰亭集会,当时有26人得诗37首,后辑为《兰亭诗》。《兰亭集序》则是王羲之为《兰亭诗》写的序言,有“行书第一”之称。虽然王羲之真迹已不再存世,但唐太宗在得到真迹时,曾令虞世南、褚遂良、冯承素、欧阳询等人临摹翻刻,分赐皇子、近臣,世称“唐人摹本”。今存的摹本以冯承素摹本“神龙本”最为著名,被认为是最接近真迹,虞世南摹本最能体现兰亭意蕴,褚遂良摹本则最能体现兰亭魂魄。石刻则首推“定武本”,传说是唐代大书法家欧阳询的临本,刻石置于学士院中。故宫博物院藏米芾行书《褚遂良摹兰亭序跋赞》,所跋《兰亭》已为人换去,现今移配之本,专家认为为元代陆继善所摹。 书法书房

《兰亭序》可以被视为历史上最重要的书法名篇之一,不断被后人书写。晋穆帝永和九年(353)三月初,王羲之与儿子王凝之、王徽之、王操之、王献之,孙统、李充、孙绰、谢安、支遁等“少长群贤”共41人在会稽山阴集会,为兰亭集会,当时有26人得诗37首,后辑为《兰亭诗》。《兰亭集序》则是王羲之为《兰亭诗》写的序言,有“行书第一”之称。虽然王羲之真迹已不再存世,但唐太宗在得到真迹时,曾令虞世南、褚遂良、冯承素、欧阳询等人临摹翻刻,分赐皇子、近臣,世称“唐人摹本”。今存的摹本以冯承素摹本“神龙本”最为著名,被认为是最接近真迹,虞世南摹本最能体现兰亭意蕴,褚遂良摹本则最能体现兰亭魂魄。石刻则首推“定武本”,传说是唐代大书法家欧阳询的临本,刻石置于学士院中。故宫博物院藏米芾行书《褚遂良摹兰亭序跋赞》,所跋《兰亭》已为人换去,现今移配之本,专家认为为元代陆继善所摹。 书法书房