从《潇湘奇观图》看书斋山水

作者:薛芃

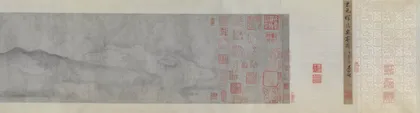

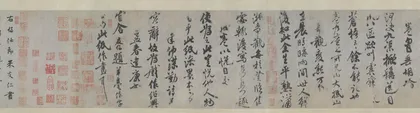

午门展厅里,三件传世名作前挤满了人。因为是手卷,米友仁的《潇湘奇观图》和石涛的《搜尽奇峰打草稿》要左右移动着看;郭熙的《窠石平远图》是一件近乎方形的立轴,横幅有1.67米,作品的尺幅之大,彰显着北宋山水的气派。三件都是经典,而米友仁的《潇湘奇观图》更是难见。

午门展厅里,三件传世名作前挤满了人。因为是手卷,米友仁的《潇湘奇观图》和石涛的《搜尽奇峰打草稿》要左右移动着看;郭熙的《窠石平远图》是一件近乎方形的立轴,横幅有1.67米,作品的尺幅之大,彰显着北宋山水的气派。三件都是经典,而米友仁的《潇湘奇观图》更是难见。

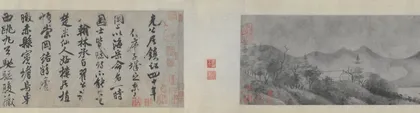

试想古代人观看此画,手卷放在桌案上,徐徐展开,每次只打开一小段,很难有足够大的桌案,满足全卷打开的需求。从卷首开始,云与山相互交映,朦胧清淡,到了中段,山峦逐渐有了更大的起伏,云与山的分界线也变得更清晰,墨色渐浓,画面也越来越丰富,直到卷尾出现一间简单的屋舍。根据画中的题跋,这处屋舍叫海岳庵,是米友仁的父亲米芾建的,位于江苏镇江。

中央美术学院人文学院教授黄小峰说,米友仁应该很熟悉海岳庵,画中景象对他来说是每天都会看到的,四时晨昏的变化他都了然,正是因为非常熟悉,在气象上突然的变化、景观上细微的差异才会引起他的注意,“艺术家可能经常是这样的,在一个非常熟悉的景观里头突然有一些新的东西会刺激他,激发出他的灵感”。

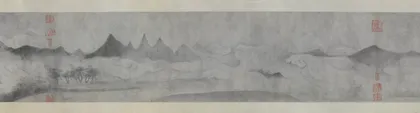

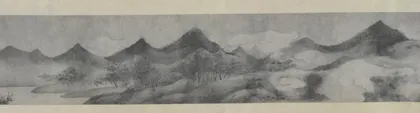

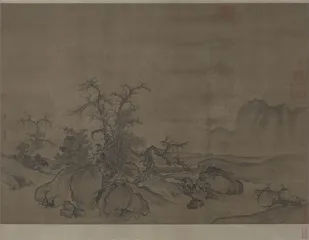

画中的皴法叫做米点皴,是米家父子专门的一种点子皴,用这种方法画轮廓,不是形状的堆叠,而是一点一点、一点一点,用不同的点子交织起来,浓淡相错,就形成了这种山、这种感觉。浓的地方好像是比较实,淡的地方好像是比较虚,虚虚实实就形成了这种特殊的体积感。画中笔墨又是相融的,看不到非常清楚的笔触。另外还有一个特征是无根树,米氏不会刻意去画树扎根下去的那个部分,就是一个树干上面涂一点树冠,好像就是一个小蘑菇一下子插到地上,没有根,有一种缥缈的感觉。因此也有人形容米氏的云山是“懵懂云”和“无根树”。

故宫博物院副研究馆员许彤指出,“米氏云山”的概念是在明代书画著作《书画题跋记》和《珊瑚网》中才出现的,但“云山图”“米家画”“米家烟云”这些概念一直存在。早期“云山图”会指那些既画云又画山的作品,不过后来米氏云山流行开之后,基本上就专指米氏云山了,也就是由米芾、米友仁父子开启的这种山水画画法。他们通常在手卷上画低矮的南方群山,类似丘陵的地形,加上米点皴、无根树,形成了米氏独特的风格。

黄小峰解释道:“云山图其实有很复杂多变的内涵,它可以作为帝王德政的象征,也可以作为文人隐居之志的表达。所以一个画家为什么要画云山图,是很难解释的。”云与帝王德政相关的解释,要追溯到《礼记》,“山川出云”就是说山川汇集了雾气,然后就会出现云,进而引申出一个政治角度的解读是,但凡贤君,他就像能下雨、能滋润大地一样护佑着这片土地,这也是一个有德行的统治者应该做的事,所以在很长一段时间里,“云”的内涵是与帝王美德相联系的。而现在,我们通常会把云与隐居联系,其中也有一个典故:齐梁的皇帝想请陶弘景入世,但是陶弘景拒绝了,并写下一首诗:“山中何所有,岭上多白云。只可自怡悦,不堪持赠君。”他觉得,我住在山里,山里多白云,不过这些云只能我自己来看一看,可没办法拿下来送给你看。

如今我们回看米友仁,通常把他当成一个淡漠名利的处于隐居状态的文人,《潇湘奇观图》中的海岳庵也给人这种感觉。但不能忽略的一点是,米友仁曾任绍兴内府的书画整理人员,是官职人员,借由这个身份,他经手过很多内府收藏,眼界很广,品位也高,这对他成为一个与众不同的书画家很有影响;另一方面,身为官职人员,云山图也未必全然是隐居野逸的表达,它也有可能隐藏着对帝王德政的回应,这只是学者的一种推测和解读,并没有实在的证据。在宋代,如果有人画这种云雾缭绕的山景,会被赋予不同的解释,但是随着云山图的经典化,其中隐居的含义固定下来,到明代人画云山图,已经基本排除了象征帝王德政的意图,而是专门代表文人隐居趣味。明人也常画云山图送友人,因为图式不复杂,画起来容易,这样一来,云山图也逐渐发展出了送别的意味。

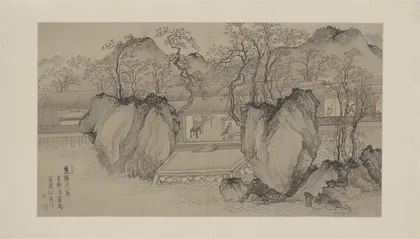

黄小峰谈到明代后期一本百科全书式的类书——《三才图会》,其中一部分专门讲建筑,书中会用图绘的方式罗列很多建筑样式,斋也在其中。斋是一个很小的空间,通常里面只能容纳一个主人和一个客人,主客二人构建出一个谈心的空间,此外不能再过多接待别人了。因此,这是一个私密的地方。在这个图示的书斋中,主人背后挂着一张立轴画,体量是比较小的。明代的一些文献中也有记载,说在书斋中挂画是要考虑到空间因素的,书斋适合挂单条画,所谓“单条”就是窄窄的一条,高一米左右,宽大概三四十厘米。明代绘画流传至今,留下了不少这种尺寸的单条画,可以推断它们可能曾经悬挂于书房,在一个小空间里观看。

黄小峰谈到明代后期一本百科全书式的类书——《三才图会》,其中一部分专门讲建筑,书中会用图绘的方式罗列很多建筑样式,斋也在其中。斋是一个很小的空间,通常里面只能容纳一个主人和一个客人,主客二人构建出一个谈心的空间,此外不能再过多接待别人了。因此,这是一个私密的地方。在这个图示的书斋中,主人背后挂着一张立轴画,体量是比较小的。明代的一些文献中也有记载,说在书斋中挂画是要考虑到空间因素的,书斋适合挂单条画,所谓“单条”就是窄窄的一条,高一米左右,宽大概三四十厘米。明代绘画流传至今,留下了不少这种尺寸的单条画,可以推断它们可能曾经悬挂于书房,在一个小空间里观看。

另有一类古画,尤其是唐宋时期的较大尺寸的山水画,很有可能曾经是用来做屏风的。像郭熙的《窠石平远图》,虽然画的不是高远的大场景,只是一个小景别,但依然尺幅很大,仔细观看,还可以看到拼接的痕迹。另外,收藏在台北故宫博物院的郭熙的《早春图》和范宽的《溪山行旅图》,学者普遍认为,这些画作曾经都是屏风上的装饰画。

屏风的本质是空间隔断,那屏风通常放哪儿,通常在一个什么样的空间里需要屏风隔断呢?既然书斋空间不大,是否还需要这么大的屏风来作为隔断呢?像这种大屏风画,最初在宋代诞生时,可能是放在官方机构的大厅或大殿之类的场所里,不会是为私人书斋而作的。黄小峰解释道:“所以我们看到这种山水的图像,也是比较普适性的,谁都能看得懂,它也不需要跟某一个特殊的人发生关系,它是一种普遍化对山水的理解。”到了明代,这些宋画成为古董,名人雅士争相收藏,这个时候它们可能早已不再是屏风,而是被取下来重新装裱成立轴,成为一件收藏品。

文人爱在书斋里挂山水画,还是有关精神追求。山水能够引人沉思,在宋代兴起的文人山水也被看作与儒家思想观念是有关联的。展厅里的这三件作品,每一件单独来看,都是冷冷的,画中没有人,要么云山雾罩,要么空气清冷,要么凌厉辽阔,看起来都清冷、孤独、遥远。人们不会选择热热闹闹或过于世俗的画挂在书斋里,也是再自然不过的事了。 山水画书房

文人爱在书斋里挂山水画,还是有关精神追求。山水能够引人沉思,在宋代兴起的文人山水也被看作与儒家思想观念是有关联的。展厅里的这三件作品,每一件单独来看,都是冷冷的,画中没有人,要么云山雾罩,要么空气清冷,要么凌厉辽阔,看起来都清冷、孤独、遥远。人们不会选择热热闹闹或过于世俗的画挂在书斋里,也是再自然不过的事了。 山水画书房