不合时宜的人生与不被理解的理论

作者:苗千 一些人不仅需要面对人生的无常,还需要准备随时面对事业上的大起大落。事业虽然本属于人生的一部分,但是对于以寻找自然规律为职业的科学家来说,事业究竟何时能够取得进展、突破,又可能在什么时候停滞、倒退,甚至“糊掉”,则在很大程度上与人生类似,都超出了个人所能控制的范围,各种各样的意外随时可能降临。

一些人不仅需要面对人生的无常,还需要准备随时面对事业上的大起大落。事业虽然本属于人生的一部分,但是对于以寻找自然规律为职业的科学家来说,事业究竟何时能够取得进展、突破,又可能在什么时候停滞、倒退,甚至“糊掉”,则在很大程度上与人生类似,都超出了个人所能控制的范围,各种各样的意外随时可能降临。

人生的未知与风险,与在追求科学真理的过程中所需要面对的未知与风险,对于很多以科学研究为职业的人来说,往往纠缠在一起,难以分辨清楚。事业的高峰,科学研究上的突破,可能随之而来的是人生的高峰;而科学研究的失败也很可能导致人生的低谷,让事业和生活一同“糊掉”。而对于科学家来说,无论是生活还是进行科学研究,最难以承受的,恐怕都是因为不被理解而被孤立,从而造成的那一份深入骨髓的孤独。笃信原子论的玻尔兹曼

1961年,在加州理工学院的课堂上,物理学家理查德·费曼(Richard Feynman)对学生问出这样一个问题:假如发生了重大灾难,人类所有的科学知识都丢失了,只能给下一代留下一句话,你会说什么?提问之后费曼自问自答,给出了自己的答案:所有的物体都是由原子构成的——这些原子是一些极小的粒子,它们一刻不停地运动着,当彼此略微远离时会互相吸引,当距离过近时又会互相排斥。

当时,一切物质都是由原子构成已经成为常识。人类对于原子性质的理解也越来越深刻。但是就在半个多世纪以前的20世纪初期,“原子论”还只被认为是一种根本无法验证的假说而已,无法得到当时主流科学界的认可。在这样的情况下,一个坚持原子论的学者就会显得格外与众不同,也必定会被同僚所孤立,甚至被众人抛弃。

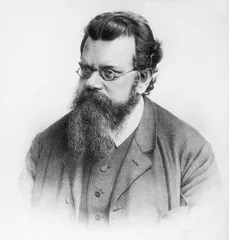

奥地利物理学家路德维希·玻尔兹曼(Ludwig Boltzmann)就是这样一个在20世纪初“笃信原子的人”。作为奥地利物理学界的代表性人物,如今玻尔兹曼被认为是现代热力学的奠基人之一,也被认为是一座连接了19世纪与20世纪物理学的桥梁。他在20多岁时就提出了著名的“玻尔兹曼公式”。这个公式不仅被认为是热力学领域最重要的公式之一,启发了之后普朗克、爱因斯坦等人的工作,更重要的是,它在本质上第一次解释了为什么在很多方面都呈现出对称性的物理世界中,时间却有着一个明确的方向。可以说,从热力学中“熵”的概念出发,玻尔兹曼找到了解决时间之箭难题的钥匙。

但在玻尔兹曼生活的时代,他所经受的却是来自整个科学界的误解和排挤,并且最终导致了一个悲剧性的结局。玻尔兹曼最不被容于他的时代的,正是他坚持了一生的“原子论”。虽然自从古希腊时代开始就有哲学家认为“原子”(?τομο?)是构成一切物质最基本的单位,在现代社会中这也属于常识。但是在20世纪初,整个科学界仍然认为所谓的原子论无非是一种不可能被证实的、用于计算和构造模型的假设而已。

但在玻尔兹曼生活的时代,他所经受的却是来自整个科学界的误解和排挤,并且最终导致了一个悲剧性的结局。玻尔兹曼最不被容于他的时代的,正是他坚持了一生的“原子论”。虽然自从古希腊时代开始就有哲学家认为“原子”(?τομο?)是构成一切物质最基本的单位,在现代社会中这也属于常识。但是在20世纪初,整个科学界仍然认为所谓的原子论无非是一种不可能被证实的、用于计算和构造模型的假设而已。

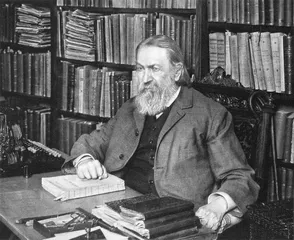

尽管玻尔兹曼年少成名,在19世纪末期就已经成为奥地利最著名的物理学家之一,在维也纳大学担任教授,但他所笃信的原子论仍然无法得到大多数科学界同僚的认可。其中对于原子论怀有最深刻敌意的,就包括玻尔兹曼的同事,著名物理学家和哲学家恩斯特·马赫(Ernst Mach)。对于心理脆弱的玻尔兹曼来说,有这么一位著名的同事旗帜鲜明地反对他一生所研究的理论,必然是一种难以承受的打击。

当时在奥地利物理学界所流行的是一种否认原子真实存在的“唯能论”。在当时占主流地位的物理学家们认为,所有的物理现象最终都可以被归结为电磁现象,而如果单个的原子真实存在,则会破坏电磁现象的连续性。这种观念与原子论截然对立——如果原子不是真实存在,也就意味着玻尔兹曼所研究的分子运动论以及热力学理论失去了根基。构成事物的本质的这两种截然不同的观点,让玻尔兹曼无时无刻不感觉到被周围孤立,以及不被理解和接受所带来的孤独。1904年在圣路易斯举办的一次物理学会议上,因为持有原子论观点,玻尔兹曼甚至没有被邀请参加物理学部分的讨论。

当时在奥地利物理学界所流行的是一种否认原子真实存在的“唯能论”。在当时占主流地位的物理学家们认为,所有的物理现象最终都可以被归结为电磁现象,而如果单个的原子真实存在,则会破坏电磁现象的连续性。这种观念与原子论截然对立——如果原子不是真实存在,也就意味着玻尔兹曼所研究的分子运动论以及热力学理论失去了根基。构成事物的本质的这两种截然不同的观点,让玻尔兹曼无时无刻不感觉到被周围孤立,以及不被理解和接受所带来的孤独。1904年在圣路易斯举办的一次物理学会议上,因为持有原子论观点,玻尔兹曼甚至没有被邀请参加物理学部分的讨论。

如果可以把目光放得更宽广一些,就会发现即便是在物理学领域,当时的玻尔兹曼也并非在孤军奋战。原子论已经开始吸引越来越多年轻科学家的兴趣。在欧洲之外,当玻尔兹曼于1905年去美国加州讲学时,当地报纸介绍“玻尔兹曼博士是健在的最伟大的原子理论的阐释者”。但是因为自己所秉持的学术观点长久以来得不到同事们的认可,以及各种疾病,包括神经衰弱和躁郁症所带来的折磨,玻尔兹曼在1906年最终选择了主动结束自己的生命。这不能不说是科学史上的一个悲剧。

玻尔兹曼的传记作者卡罗·切尔奇纳尼(Carlo Cercignani)这样描述这一事件:“他是一位被欺骗了的恋人,他把自己奉献给了原子理论,但他的爱却没有得到回报,因为同时代人都不能理解他伟大的远见。但是如果我们用事后的认识来看待他的自杀,我们或许会把他看作一位英雄,而不是一位恋人,并回想起为穆尔所引诗句的紧靠着的前两句:

“看来,英雄依旧,即使他的死亡

也不过是一种继续生存的托词,一种终极的出生。”

就在玻尔兹曼去世的前一年,一个当年只有26岁的年轻人在1905年接连发表了5篇论文。这个名叫阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)的瑞士伯尔尼专利局职员所发表的5篇论文中的一篇标志着相对论的诞生;一篇解释了令人迷惑的“光电效应”,将在日后为他赢得一个诺贝尔物理奖;还有一篇相对不太引人注目的文章《关于热的分子运动论所要求的静止液体中悬浮小粒子的运动》,则做出了原子确实存在的证明。

就在玻尔兹曼去世的前一年,一个当年只有26岁的年轻人在1905年接连发表了5篇论文。这个名叫阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)的瑞士伯尔尼专利局职员所发表的5篇论文中的一篇标志着相对论的诞生;一篇解释了令人迷惑的“光电效应”,将在日后为他赢得一个诺贝尔物理奖;还有一篇相对不太引人注目的文章《关于热的分子运动论所要求的静止液体中悬浮小粒子的运动》,则做出了原子确实存在的证明。

爱因斯坦的科学贡献现在早已广为人知。他至今都被认为是世界上最伟大的科学家之一。但是当我们回顾爱因斯坦从1900年大学毕业一直到1905年灵感爆发(这一年后来成为物理学著名的“奇迹年”)这段时间,实际上是爱因斯坦生命中一段为时并不算短的“糊掉”的时期。

作为一名师范学生,爱因斯坦可谓毕业即失业,只能先是依靠做家教维持生活。爱因斯坦的大学毕业成绩并不算好,全班5名学生里他只排名第四。他曾经因为做实验漫不经心而被判不及格(给他不及格成绩的这位教师也因为这个壮举而名留青史),也对讲授物理学的韦伯教授不够尊敬,不愿称呼对方为“教授”,而只称其为“先生”;他还曾被数学老师称为“懒狗”……

与老师之间这种紧张的关系显然严重影响了爱因斯坦之后的求职。在毕业之后,爱因斯坦通过研读玻尔兹曼的著作,在1901年3月发表了自己的第一篇论文,研究毛细现象,论述分子以及构成分子的原子确实存在。虽然这意味着他可以在求职信中附上这篇已经发表的论文,并向全欧洲的教授做广告,但仍然无助于他找到一份稳定的工作。失业和贫穷的痛苦将在很长一段时间里折磨年轻的爱因斯坦。

荷兰莱顿科学史博物馆里收藏着一张明信片,这是当年爱因斯坦寄给一位荷兰教授的求职信——这当然只是当年爱因斯坦寄出的无数封求职信之中的一封。在近乎绝望的状态中,爱因斯坦购买了一堆附有邮资已付的回执的明信片寄给全欧洲的教授,希望能够找到一份助教工作,却几乎没收到任何回信。

在沃尔特·艾萨克森(Walter Isaacson)所著的《爱因斯坦传》中记述了求职期间爱因斯坦给莱比锡大学的化学教授威廉·奥斯特瓦尔德写的信。“您在普通化学方面的著作激励我写出这篇随信附上的论文。”爱因斯坦说。随后,其语气由逢迎转为悲哀,他问:“是否还有可能用得上一位数学物理学学者?”爱因斯坦最后恳求说:“我一贫如洗,而且也只有这样一个职位才能使我继续进行自己的研究。”这封信发出去之后石沉大海,未获答复。两个星期后,爱因斯坦再次写信给他,借口说“我忘了当时是否附上了我的地址”,“您对我的论文的评价对我至关重要”。然后,信发出去之后依然杳无音讯。

如今我们读到100多年前这样一位富有才华的年轻人屡屡受挫,都难免觉得有些凄凉。但难得的是,在深深的挫败感之中,爱因斯坦始终能够保持着一份幽默感和勇于自嘲的精神。在这段时间他给好友格罗斯曼写信,信中提到了自己求职失败的经历。他不无揶揄地写道:“上帝创造了蠢驴,还给了它一张厚皮呢。”

直到1902年6月,在大学毕业将近两年之后,也就是在失业将近两年之后,爱因斯坦才通过好友格罗斯曼的帮助在伯尔尼专利局找到了一份相对安稳的工作。就在等待入职专利局的前夕,急需生活费的爱因斯坦仍然在报纸上发布着家教广告,“数学和物理学私人授课……由阿尔伯特·爱因斯坦透彻讲解,曾获联邦工学院专业教师证书……免费试听”。

我们会发现,除了能够一直保持幽默感和乐观精神之外,爱因斯坦能够度过青年时代这一段无论在生活还是科学研究中都堪称“糊掉”的时间,最终实现了自己的“奇迹年”,固然有其在科学研究中的天才迸发使然,另一个重要原因就是他拥有几位能够一直给予他支持和鼓励的朋友。这种维持了一生的友谊让爱因斯坦受益匪浅。除了帮助爱因斯坦找到在伯尔尼专利局的工作之外,几个共同对物理学感兴趣的年轻人经常聚在一起进行激烈的讨论,无疑也给爱因斯坦带来了强烈的智力上的刺激。可以说,来自内心的坚强力量与来自外界的友善帮助,都是爱因斯坦能够度过人生的困难期,最终走向人生和科学研究成功路径的重要因素。被学术界抛弃的埃弗雷特

到了20世纪40年代,当时在美国生活的爱因斯坦的影响力已经超出了科学界,成为一个世界性的偶像人物。在1942年,一个只有12岁的美国少年给爱因斯坦写了一封信,声称自己解决了一个物理学难题。而爱因斯坦居然认真地给这个名叫休·埃弗雷特三世(Hugh Everett Ⅲ)的男孩写信解释,“这个世界上没有不可抗拒的力与不可移动的物体”。

我们难以估量收到来自爱因斯坦的回信给当时尚处于童年的埃弗雷特带来了怎样的影响,但可以肯定的是,埃弗雷特在大学里就展示出了不凡的数学天赋,并且在大学毕业之后获得奖学金,进入普林斯顿大学继续进行研究。他最初选的是数学系,随后便转入物理学系,跟随著名物理学家约翰·惠勒(John Wheeler)研究量子力学。

正是在普林斯顿大学进行研究期间,埃弗雷特对于让人感到莫名其妙的量子力学中的“波函数”(wave function)的本质进行了深入思考。微观世界中的规律为什么与宏观世界如此不同?为什么人们对于微观粒子的行为只能进行概率性的解释?所谓描述粒子行为的波函数,究竟是一种数学抽象,还是一种物理实在?可以说,这些问题至今都还没有明确的答案。而埃弗雷特在研究中灵光闪现,对于量子力学提出了著名的“多重宇宙解释”。他认为所谓的波函数并不会因为人的测量而坍塌,而是会随着测量而“分裂”(splitting)出新的宇宙。

这种对于量子力学的全新理解在当时可谓惊世骇俗,但导师约翰·惠勒初见这个结果却对之大为赞赏。他不仅支持当时只有27岁的埃弗雷特将这个想法作为博士论文的题目,更是全力支持将论文进行编辑之后发表在了最有影响力的物理学刊物之一《现代物理评论》(Reviews of Modern Physics)上。

对于一位年轻的物理学家来说,我们很难想象还有什么比这更令人感到乐观的事业开局,但随后的发展并不如想象中的顺利。发表在《现代物理评论》上的论文,尽管在编辑的建议下删掉了令人感到不安的“分裂”一词,但仍然在学术界中反应冷淡。人们普遍认为这属于异想天开,根本不算是严肃的学术理论。埃弗雷特在1959年与量子学界的泰斗级人物尼尔斯·波尔(Niels Bohr)见面时,满心希望对方能够认可自己的理论。但波尔对于量子力学早已有了自己的诠释,也就是被当时学术界认为是正统的所谓“哥本哈根诠释”,自然不会对这个全新的解释展现出多大的兴趣。而导师惠勒也迅速对多重宇宙理论失去了兴趣。

所谓的“多重宇宙理论”刚刚诞生,便被学术界所抛弃。而备受打击的埃弗雷特并没有留在学术界继续发展,他转而进入能够发挥他数学特长的军工领域进行更实际的研究工作。终其一生,埃弗雷特似乎都没有从学术界冷淡对待的打击中恢复过来。

在之后的生活中,埃弗雷特似乎都是在失落和压抑中度过的。他生活习惯极差,每日不离烟酒,这对他的健康造成了极大的伤害,最后终于在1982年因为心脏病发作去世。他的儿子回忆道,“父亲不曾跟我说过有关他的理论的片言只语”“他活在自己的平行世界里”。

我们至今也很难为埃弗雷特的“多重宇宙理论”给出一个公正的评价。这个理论一直没有被物理学界所完全接受。但不可否认的是,随着科学的发展,在埃弗雷特去世之后,“多重宇宙理论”受到了越来越多物理学家的重视。不仅在微观领域,就是在宇宙学研究中,也出现了不同版本的多重宇宙理论。《科学美国人》(Scientific American)杂志在2007年的一篇文章中将埃弗雷特誉为“20世纪最重要的科学家之一”。

而约翰·惠勒对于多重宇宙理论的态度也再次发生了改变。2001年,在惠勒参与编写的量子力学百年纪念论文中,他将多重宇宙理论视为对于量子力学的最佳解释。之后在2006年的一次采访中,已经95岁高龄的惠勒回忆埃弗雷特:“没有人理睬他的理论,这让埃弗雷特十分沮丧,也许还有点愤愤不平。真希望当时我能和他一起坚持这项研究。他提出的那些问题非常重要。”

一个科学家不能做出科学发现,固然是一种失败,但如果过于领先于时代,提出的理论无法被周围的人所理解和认可,往往也会给他的生活带来厄运。人的一生相较于历史的波澜壮阔,难免显得微不足道;而科学家与他们所坚持和追寻的理论往往也有着各自不同的命运。如果能够认识到这一点,或许我们对于自己或他人的人生,也就能有多一分的理解和包容。

[本文写作参考了《玻尔兹曼——笃信原子的人》,卡罗·切尔奇纳尼(Carlo Cercignani)著,胡新和译;《爱因斯坦传》,沃尔特·艾萨克森(Walter Isaacson)著,张卜天译; The Many Worlds of Hugh Everett Ⅲ,by Peter Byrne] 人生躺平