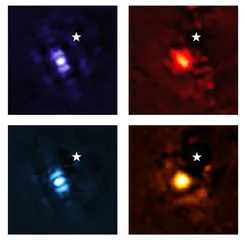

来自385光年之外的行星照片

作者:苗千 太阳是宇宙中的一颗恒星。如果太阳可以拥有围绕其运转的行星,那么宇宙中的其他恒星可能也拥有自己的行星,甚至可能存在环境和地球相似、适合人类居住的行星。人类从19世纪就有了这样的想法,并且开始寻找太阳系外的行星。但是围绕着恒星运转的行星并不发光,它们即便存在,在恒星明亮光线的照耀之下也必定极难被发现。

太阳是宇宙中的一颗恒星。如果太阳可以拥有围绕其运转的行星,那么宇宙中的其他恒星可能也拥有自己的行星,甚至可能存在环境和地球相似、适合人类居住的行星。人类从19世纪就有了这样的想法,并且开始寻找太阳系外的行星。但是围绕着恒星运转的行星并不发光,它们即便存在,在恒星明亮光线的照耀之下也必定极难被发现。

直到20世纪末,人类才终于发现了第一颗太阳系外的行星(人类在1992年发现的第一颗系外行星围绕着一颗脉冲星运转,直到1995年才发现第一颗围绕恒星运转的系外行星)。自此之后,寻找和研究系外行星一直是天文学研究中一个极其活跃的领域。至今为止,人类已经发现了数千颗系外行星。

在这几千颗系外行星之中,人类大多是通过间接方式进行搜索从而发现的,其中最有效的就是“凌日法”。也就是说,当一颗行星围绕恒星运转,暂时阻挡住了人类观测恒星的光线,那么这颗恒星在人类看来就会周期性地变得黯淡,进而科学家们就可以推断出行星的存在。相比之下,想要通过直接观测的方式探测系外行星,直接获得行星的图像,难度就极大了。天文学家比喻说,想要直接观测到宇宙中的系外行星,就像是想要在一英里之外观测到一只在灯塔旁边的萤火虫。

直到2004年,天文学家才通过位于智利的“甚大望远镜”(Very Large Telescope)首次拍摄到了一颗在“长蛇座”中围绕着褐矮星“2M1207”运转的系外行星“2M1207b”的图像。在肉眼看来,照片上这颗距离地球230光年、质量是木星6倍的气态行星只是一团模糊的橙色小球而已。自那之后,在10多年的时间里,人类至今也只获得了几十个系外行星的图像而已。

想要直接获得系外行星的图像,在太空中进行观测更有优势。因为地球大气层会阻挡来自宇宙的红外线,而太空望远镜则可以直接探测来自系外行星的红外信号。已经工作了30多年的哈勃太空望远镜(Hubble Space Telescope)的探测范围主要是在可见光范围内,探测和拍摄系外行星的能力有限,而它的继任者詹姆斯·韦布太空望远镜(James Webb Space Telescope)的探测范围则主要在红外线。

很多人相信,人类探索系外行星的进程很可能随着詹姆斯·韦布太空望远镜的升空而完全改变。这架人类历史上最强大的太空望远镜的科学目标之一就是细致研究系外行星,因此它的近红外照相机和中红外探测设备都装备了专门用来观测系外行星、阻挡恒星光线的日冕仪。相比于其他太空望远镜,詹姆斯·韦布太空望远镜的镜面更大,用来探测红外线信号的传感器也更灵敏,成像能力更强,这也就让它有能力探测到更多,也更小的系外行星。

詹姆斯·韦布太空望远镜并没有让天文学家们等待太久。在开始工作后两个月的时间里,它就完成了对第一颗系外行星的拍摄。这组系外行星的照片只算是詹姆斯·韦布太空望远镜“小试牛刀”,但已经完美地展示了其无以伦比的能力,并迅速在全世界引起了轰动。被拍摄的这颗系外行星名为“HIP 65426 b”,这是一个巨大的气态行星,质量大约是木星的6~12倍,大约每630.7年就会围绕一颗名为“HIP 65426”的恒星运转一周,距离地球大约385光年。相比于已经有大约45亿年历史的地球来说,这颗行星还非常年轻,形成于大约1500万年至2000万年之前。它在形成之后仍然向外散发热量,詹姆斯·韦布太空望远镜捕捉到了它向外辐射的红外线。

实际上,系外行星“HIP 65426 b”并非首次被发现。人类早在2017年就通过欧洲南方天文台的“系外行星成像仪”(SPHERE)观测到了它的存在。詹姆斯·韦布太空望远镜之所以选择这颗行星,是因为它可以算是一个较为完美的拍摄对象。对于系外行星探测来说,像是地球和火星这样的岩石行星相对较小,更难被发现。正因为如此,在人类目前发现的所有系外行星之中,岩石行星寥寥无几。相比之下更大且更重的气态行星要更容易被发现。“HIP 65426 b”相对来说较大,而且距离它所围绕运转的恒星也较远——它与恒星之间的距离大约是地球与太阳之间距离的100倍。虽然行星“HIP 65426 b”要比它围绕运转的恒星黯淡一万倍,詹姆斯·韦布太空望远镜也能够比较容易地分辨出恒星与行星。

实际上,系外行星“HIP 65426 b”并非首次被发现。人类早在2017年就通过欧洲南方天文台的“系外行星成像仪”(SPHERE)观测到了它的存在。詹姆斯·韦布太空望远镜之所以选择这颗行星,是因为它可以算是一个较为完美的拍摄对象。对于系外行星探测来说,像是地球和火星这样的岩石行星相对较小,更难被发现。正因为如此,在人类目前发现的所有系外行星之中,岩石行星寥寥无几。相比之下更大且更重的气态行星要更容易被发现。“HIP 65426 b”相对来说较大,而且距离它所围绕运转的恒星也较远——它与恒星之间的距离大约是地球与太阳之间距离的100倍。虽然行星“HIP 65426 b”要比它围绕运转的恒星黯淡一万倍,詹姆斯·韦布太空望远镜也能够比较容易地分辨出恒星与行星。

红外线在人类的视觉范围之外,想要真正看到系外行星“HIP 65426 b”的图像,还需要对图像进行处理。从美国航空航天局所公布的照片来看,在不同的滤镜之下,这颗385光年之外的巨型气体行星在不同的频段呈现出紫色、蓝色、黄色和橙色等不同颜色,形状也各有所不同。尽管在肉眼看来这些模糊的系外行星图像并没有美感,但它已经展示了詹姆斯·韦布太空望远镜的超凡能力,并且为天文学家们展示了一个值得期盼的未来。

刚刚开始工作两个月,詹姆斯·韦布太空望远镜就已经对宇宙早期星系、星云和系外行星进行探测,并且传回了大量清晰的图像。人们期待它能够在太空中工作5年至10年时间,做出更多的发现。届时人类的宇宙观必将再次发生改变。

(本文写作参考了《科学》杂志和美国航空航天局(NASA)网站的相关介绍) 天文太空望远镜