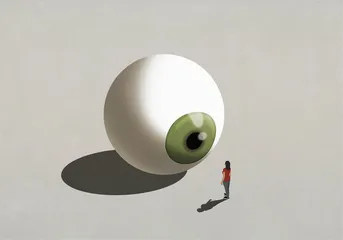

被监控的工位

作者:驳静 1936年,卓别林自编自导自演的《摩登时代》在美国上映。这部卓别林最出色的作品之一,讲主人公查理在工厂流水线上班,工位在第5区,任务是拧六角螺母。整部电影透露出一股癫狂气息,流水线重塑查理的人格,将他引向癫狂,六角螺母拧到最后,主管的鼻子也要拧一两下才罢休。

1936年,卓别林自编自导自演的《摩登时代》在美国上映。这部卓别林最出色的作品之一,讲主人公查理在工厂流水线上班,工位在第5区,任务是拧六角螺母。整部电影透露出一股癫狂气息,流水线重塑查理的人格,将他引向癫狂,六角螺母拧到最后,主管的鼻子也要拧一两下才罢休。

当然,这还是部喜剧,片中有许多荒诞的情节。比如,老板大力引进喂食机器,一举解决工人进食时间太长的问题。再如,老板在每个车间乃至洗手间都安装了监控,查理从疯狂跑动的流水线上退下来休息5分钟,在洗手间抽了口烟,都被墙上突然出现的破口大骂的老板吓一大跳。荒谬化的情节,甚至在当时看来还有一定的科幻感的片段,一定程度上是为喜剧效果服务。

只是,30年代的脑洞大开,没想时间往前走了没100年,就成为现实了。现实中,不久前,有一家游戏公司,在员工的工位上方,一对一安装了摄像头。有的公司,每隔30秒就对员工的电脑采取截屏一次的操作。不仅如此,系统还可以读取聊天记录和浏览器数据。

在许多地方,员工连接公司的Wi-Fi意味着将自己手机上的隐私如数献上。在另一家公司,有人发现,办公室的摄像头,原本是对着走廊,是为了防贼,有一天老板不在,摄影头自己偷偷掉转头来,对准了工位。还有一个员工吐槽说,他们办公室每天都要经历一个吞苍蝇般的恶心时刻,因为部门主管会像幽灵一样出现,手持相机,一边巡逻一边摄屏。

有的企业采用的方法更为传统一些,更为隐晦一些。比方说,每天都要交日报,注明当天做了哪些工作,每一项分别花去多少时间。周会的内容之一,是大声朗读工作日报。领导有权对日报下判决,是效率太低,还是工作不饱和。日报也不是一天建成的,总是从季报升级为周报,周报又升级为日报,逐渐极致化的手法,本质上仍然是对员工日常的监控——虽然你没有用摄像头每天监控我,我却需要每天监控自己。

旧电影走进新时代,21世纪的公司正在复刻流水线气息。无论是工厂,还是现在所谓的大厂,当人的一举一动被监控,人会经历“本能的反感-为了不失业不得不妥协”的心路历程。再重头去看《摩登时代》,仿佛就是当今局部现实的预告。卓别林在《摩登时代》中的喜剧创作,依附的是深刻当下,当时,美国正深陷经济大萧条。以1929年10月24日的股市大暴跌为起点,大萧条持续整整10年。此后,美国为拯救经济做出的一系列决策,也改变了全球格局。

事后,经济学家在总结美国经济大萧条时,罗列若干征兆,其中包括失业率破纪录、社会上浪荡着许多无家可归的人。大量中小企业面临困境,当企业主对当前经济没有信心,加强对员工的监控有它的逻辑。这种思路,与其说是管理者的窥伺欲,不如说是希望能从监视员工这件事寻求到安全感。但谁心里都清楚,这样的监控,不仅无法换来效率提升,还会立刻触发反感。员工与公司彼此不信任,是一种很难倾覆的恶性循环,这一步一旦迈出,或快或慢,信任的基石则逐渐塌毁。

《摩登时代》中,查理疯狂工作,只不过是因为有100个人等着抢他的拧六角螺母岗位。查理的确有一份工作,但随时随刻都在失业边缘。最终,他还是无法抵御洪流,失去了工作,与万千同辈一样,在街头流浪。没有工作,如何避免饿肚子?查理想到一个管吃管住的好地方:监狱。他把自己策划进了监狱,他察觉到,原来外面的世界并不比监狱更自由。

电影最后还是给了一个光明的结局,他在街上搭救了一个漂亮姑娘,二人在逃亡路上,走向的篇章是“黎明”。而我们在现实中,那些被监控的工位,工位上的员工,抬头看向监控,不知是愤怒,是木然,还是心存希望。 工作监控