《必有人重写爱情》:走路、跳舞,或“重写爱情”

作者:周瓒 谈及诗与散文的区别,生活于16~17世纪的法国宫廷诗人、文学批评家马雷伯(François de Malherbe)打过一个有趣的比方,他将散文比作通常的走路,把诗歌比作舞蹈,而300多年后的诗人保尔·瓦雷里(Paul Valery)深深激赏这个比喻。在《谈诗》一文中,瓦雷里对其作了一番引申阐释:“走路像散文一样,总有着一个确定的目标”;而诗歌般的“舞蹈却完全是另外一回事。它可能是行动的方式,但这些行动有着它们本身的目的。它无处不去”。当我们翻开北岛作品《必有人重写爱情》,读里面的诗与散文,从阅读效果上,或许能够领受到边走路、边跳舞的奇妙体验。

谈及诗与散文的区别,生活于16~17世纪的法国宫廷诗人、文学批评家马雷伯(François de Malherbe)打过一个有趣的比方,他将散文比作通常的走路,把诗歌比作舞蹈,而300多年后的诗人保尔·瓦雷里(Paul Valery)深深激赏这个比喻。在《谈诗》一文中,瓦雷里对其作了一番引申阐释:“走路像散文一样,总有着一个确定的目标”;而诗歌般的“舞蹈却完全是另外一回事。它可能是行动的方式,但这些行动有着它们本身的目的。它无处不去”。当我们翻开北岛作品《必有人重写爱情》,读里面的诗与散文,从阅读效果上,或许能够领受到边走路、边跳舞的奇妙体验。

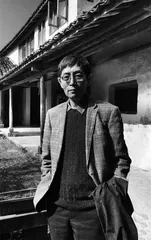

这是一本编选意识鲜明、独特的诗文集,作者是诗人北岛,编选者是出版人林道群。也许,为收获更广泛的接受群体,我们可以在“诗人”前加上“著名”,在“出版人”前加上“资深”样的修饰语,但其实加或不加都不妨碍我们打开这本书,为其“一诗一文”,间以作者的画作、摄影的编排及其精美装帧所吸引。即便对于熟悉北岛作品的读者来讲,读这本书也会获得别样的体验。编选者与作者的关系可能不止于工作上的伙伴,而更像是作者的一位友人,了解作者的生活经历,熟悉作者几乎所有作品,并且在编选这部诗文集时寄托了自己的意图和愿望。正如封面上的一个英文短语A Beidao Reader所显示的,Reader既可以理解为“读本”,也可以被译作“读者”,同时关乎作者与编选者,暗示这本书是编选者眼中的作者,也是可以被广大普通读者清晰阅读的,“一个整体的‘诗人北岛’”。

《必有人重写爱情》收有北岛的24首诗、23篇散文及评论、两组摄影作品、两幅画作与一幅书法。“一诗一文”的编选方式,首先改变的是阅读节奏。北岛的诗虽体量短小,但意象性、隐喻性颇强的诗行,需要读者慢读、回味,方能领略其意涵和诗意;与之相比,散文却可以不被打断地一口气读完。假如我们按篇目顺序读,一诗一文的编排方式会让阅读变得快慢不定,阅读的心理感觉则会在沉思与惊奇之间切换,这种独特的阅读感受应该是读北岛以前的诗集、散文集难以获得的。

本书的三辑划分概括了诗人北岛人生的三个重要方面。第一辑“暴风雨的记忆”大致是对北岛青年时期开始写诗、创办《今天》及与其他诗人交往的回忆文,除了最后一篇《纽约变奏》延伸至后来诗人的海外生涯,而可以视为一篇过渡文本。接着,第二辑“词的流亡”中的文章记述的是北岛在寓居海外的岁月里,或结交或相知或关注的人,包括当代世界著名的诗人艾伦·金斯堡、帕斯、托马斯·特朗斯特罗姆、尼卡诺尔·帕拉、加里·斯奈德、G.艾基等,也包括更多或许不那么著名,但也与作者有过交集的诗人、作家等,大概考虑到隐私等因素,有一些人名在文章中只以字母代称。在这一辑出现的人物中,还包括卡夫卡、聂鲁达、洛尔迦等早已离世、只会在阅读中相遇的作家、诗人,他们出现在北岛的写作视野中,既联系着他在海外旅居时经过的地方,如捷克的布拉格、西班牙的格拉纳达等,也说明了北岛对他们写作的关切。第三辑“大地之书”中的文字主要是关于诗人的家(庭)、家人的记述,北岛写到女儿、父亲以及他自己近年罹患中风和通过绘画复健的经过,此外,还包括一篇回忆汉学家、历史学家魏斐德的文章《青灯》。将《青灯》收入此辑,引首是一首短诗《读史》,或许与北岛对人生、生与死、个人与历史的思考相关。

三个版块有一条大致以北岛的生命进程为主干的时间线,串联起北岛的人生轨迹。人与事、地点与回忆、诗的意象与散文中的场景,在北岛的文字中或亲切或疏离,或克制或沉痛,均被赋予了浓重的个人色彩。透过编选者的目光,我们看到的诗人北岛已从那个被时代所塑造的浪漫化的形象逐渐剥离,而袒露了一个略显脆弱、但努力承受一切的复杂而人性的诗人形象。人生过半的诗人北岛历经漂泊,深谙生离死别,回首之间,咀嚼过往,最终,返身(第三辑内)在个人、家族血脉与历史等关键词所构筑的思想方向上,以“大地之书”之名,孜孜不倦地寻求其精神出路。

诚然,对编选者意图的猜想,可为理解《必有人重写爱情》形塑的诗人北岛形象,提供一条便捷路径,但对北岛诗歌与散文等作品的重读,又如何在本书的框架中获得新解与新体会呢?

在当代中国文学史上,北岛是以朦胧诗代表者的身份获得声名的。在《断章》中,他回忆自己初听食指(郭路生)的诗时感受到的震动,并由此开始写作。北岛早期的代表作《回答》《一切》《结局或开始》《迷途》《履历》等,被解读成不单是他个人的成长经验,而且是一个时代的青年人共同经验的挫折、迷惘与愤怒。朦胧诗人的写作因之被批评家们对接到启蒙等宏大话语中,现在看来,对于诗人北岛来说,那也正是幸运与不幸的开始。据北岛说,他曾在6年之间,漂泊7个国家,搬了15次家,那种状态下,仍笔耕不辍,可见其意志之坚韧。也是在寓居海外期间,北岛开始写散文和评论,虽然他总是戏言写散文是为了挣稿酬养家糊口,但是,这些文字也同样是一种诗的幸存与见证。

依“一诗一文”的读法,我们对照阅读《守夜》一诗与《远行——献给蔡其矫》一文,确实能读出一种互文性。诗句“在无名小调的尽头/花握紧拳头叫喊”仿佛就是《远行》中诗人蔡其矫精神形象的速写,也吻合北岛的评价:“在我看来,蔡其矫的诗歌成就终究有限,说来原因很多,包括与中国现代诗歌史的短暂与断裂有关。然而,这丝毫不影响他的重要性,因为他展现了更为宝贵的生命价值。在这一点上,蔡其矫比安贫乐道的惠特曼走得远得多,他用自己的一生穿越近百年中国的苦难,九死而不悔。”当然,这样的对照解读无意引向一种认识,即本书中的诗与紧随其后的散文之间是内在同题的。我更倾向于认为,诗与文的交织编排,从某种意义上,打开了解读北岛诗歌指向现实与个人经验的窗口。

依“一诗一文”的读法,我们对照阅读《守夜》一诗与《远行——献给蔡其矫》一文,确实能读出一种互文性。诗句“在无名小调的尽头/花握紧拳头叫喊”仿佛就是《远行》中诗人蔡其矫精神形象的速写,也吻合北岛的评价:“在我看来,蔡其矫的诗歌成就终究有限,说来原因很多,包括与中国现代诗歌史的短暂与断裂有关。然而,这丝毫不影响他的重要性,因为他展现了更为宝贵的生命价值。在这一点上,蔡其矫比安贫乐道的惠特曼走得远得多,他用自己的一生穿越近百年中国的苦难,九死而不悔。”当然,这样的对照解读无意引向一种认识,即本书中的诗与紧随其后的散文之间是内在同题的。我更倾向于认为,诗与文的交织编排,从某种意义上,打开了解读北岛诗歌指向现实与个人经验的窗口。

从风格比较的角度,北岛的诗多是严肃、克制的,有时略显拘谨,而在散文中他却放松很多,状物叙事言语简练,寥寥几笔勾勒人物,贴切而生动。如果说,他的诗给人留下深刻印象的是一些色彩鲜明的意象,那么,他的散文则以尖锐的细节与冷不丁的自嘲、幽默吸引了我。那个孤独求醉,一口喝下整瓶威士忌,把自己关在屋里,发疯尖叫,在镜子前吓了自己一跳的诗人;那个带一瓶红酒拜访友人,看着包装酒瓶的塑料纸像一朵花一样展开的诗人;那个戏称“国际诗歌界是个大家庭小圈子,走亲串户,低头不见抬头见”的诗人,才是一个令人动容的、面貌丰满可亲的诗人北岛。

当然,呈现诗人北岛生命的丰厚与精神丰富性的,也还包括他的另一些艺术尝试:摄影、绘画。选入本书中的两组题为《镜中像》的摄影作品,从构图、色调、氛围与命名上,似都贴合旅途中人的心境与情绪浓淡,颇具韵味。而他以墨点为元素的画作(《此刻》与《起源·之一》)则是诗人特殊生命阶段的产物。2012年4月8日下午,63岁的北岛突患中风,所幸抢救成功,但他的语言功能受到了严重损伤。对于用语言工作的诗人来说,这一打击可谓巨大。诗人自陈:“那状态犹如笼中困兽。中风后住院,家人送来纸张笔墨,我练字涂鸦,消磨时光。回家后开始画画,我在潜意识中试图寻找另一条通道。”北岛强调,通过尝试画画,以中国画中的墨点为他独特的造型元素,这种绘画试验使他“感到某种狂喜,或得到内心的宁静与心绪的舒展”。通过画画和中医调养,到2016年,奇迹发生,北岛的身体基本康复,语言能力日趋接近病前的程度。

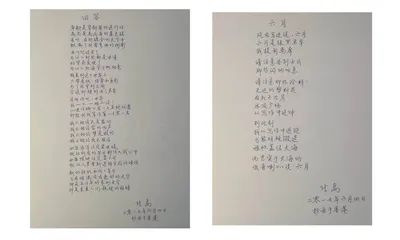

对于作为诗人的他来说,复健后最大的惊喜,是“尽管散文随笔的写作还存在明显的区别,却在诗歌创作中断的四年后,重新开始写诗。不仅是自信,也包括写作状态和力度并未减退”。北岛所说的重新写诗,大半指他能接着写作在中风之前就开始创作的长诗《歧路行》。本书也以它的选章作为“代序”。长诗《歧路行》的写作是北岛接近花甲之年,对人生遭际、历史运命和现实经验的诗的回应,是其诗歌生命力量的新的一跃。林道群说他,“到现在还每天锁自己在房间里写他的长诗《歧路行》,过十年了,改完又重写”。

欣喜于诗歌写作状态的恢复,每日专注于《歧路行》的修订,是诗人北岛本真而执着的劳作,这也让我们怀抱愈益强烈的好奇,回到北岛的诗歌中。据林道群讲,当十几年前诗人不再漂泊,定居香港,着手筛选半生的写作,几十年诗歌生涯,只留下了140首的一本《守夜》。我也想起英国诗人菲利普·拉金(Philip Larkin,1922~1985)曾言,一个诗人越是年长,他的自选诗集会越薄。除了体现律己的严格,还包括诗人对创造生命认知的不断提升。从有意未收入本书的《回答》一诗到本书书名“必有人重写爱情”所出自的《我们》一诗,再到《歧路行》,我们可以看到一个当代中国诗人的生命循环。

欣喜于诗歌写作状态的恢复,每日专注于《歧路行》的修订,是诗人北岛本真而执着的劳作,这也让我们怀抱愈益强烈的好奇,回到北岛的诗歌中。据林道群讲,当十几年前诗人不再漂泊,定居香港,着手筛选半生的写作,几十年诗歌生涯,只留下了140首的一本《守夜》。我也想起英国诗人菲利普·拉金(Philip Larkin,1922~1985)曾言,一个诗人越是年长,他的自选诗集会越薄。除了体现律己的严格,还包括诗人对创造生命认知的不断提升。从有意未收入本书的《回答》一诗到本书书名“必有人重写爱情”所出自的《我们》一诗,再到《歧路行》,我们可以看到一个当代中国诗人的生命循环。

虽然属于“一种有意的遗忘与记忆”,但《回答》还是以诗人的书法作品形式呈现在本书中,那是曾震撼一个时代的两行诗句,是青年诗人北岛和他的同时代人反抗诗学的确立标志。到了《我们》这首短诗,历尽沧桑的诗人以复数的“我们”继续着对同时代人的描画,“失魂落魄/提着灯笼追赶春天”,“寻找”的意象依然透露迷惘,但诗的最后,诗人却以一句略显突兀的肯定语气,写下一行“必有人重写爱情”。在我看来,这不仅关乎乐观,而更是诗人对信念的坚守与意志的重振;这里的“爱情”也不单指男女之情,而可理解为对纯粹与普遍的人类之爱。长诗《歧路行》起句以“为什么”发问质疑,与《回答》一诗遥遥呼应,延续了诗人及其同时代人的怀疑精神,又以铺陈排比句展开,形成气势浩荡的内心涌流。

代序《歧路行》选章共八节,起节的“为什么……”发问句式与第八节“是……时候了”的肯定句式,仿佛一问一答,传达了诗人北岛贯彻一生的诗学信念:反抗与肯定的交替循环,追问与回答的精神探索,而这探索本身贴合了永恒不变的人类命运。我们或许可以说,从《回答》到《歧路行》,也是从诗的向度上,呈现在《必有人重写爱情》一书中的,一个整体的诗人北岛。 行读北岛