一段遗憾与失望的旅程

作者:陈璐 手机地图上是搜不到鹫峰寺的,甚至向当地的老乡们打听,他们也都会露出茫然的神情。但若改口问,白塔呢?他们便能立刻给出明确、统一的答案。沿着流经蓬溪县老城区的河道一路缓行,转过河流的拐弯处后,原本只露出点点塔尖的白塔,渐渐显露出了它的全貌。

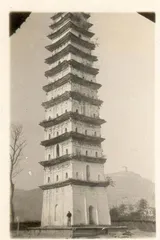

手机地图上是搜不到鹫峰寺的,甚至向当地的老乡们打听,他们也都会露出茫然的神情。但若改口问,白塔呢?他们便能立刻给出明确、统一的答案。沿着流经蓬溪县老城区的河道一路缓行,转过河流的拐弯处后,原本只露出点点塔尖的白塔,渐渐显露出了它的全貌。

8月的四川暑气蒸腾,潮热难耐,甚至连日发布了好几次橙色预警。这点当年的刘敦桢早有感受。

抗日战争全面爆发后,营造学社不得已终止了他们在华北地区的古建筑调查,辗转至昆明,并将未来考察的目光落到了西南地区。当营造学社正式开始川康古建筑调查之旅时,由于梁思成左足受伤,刘敦桢决定先行启程,“拟先至重庆、成都,然后往川北绵阳、剑阁等处考察”。这恰巧与我这次的路线几近反向。

1939年8月27日,刘敦桢在昆明南屏街与为他们饯行的林徽因告别后,便率先踏上了此次赴川的旅途。随着日渐接近目的地,久居北平及昆明的刘敦桢感慨“不知人间有酷暑”,并在日记里写下,“天气遂热,挥汗不止,盖渐近四川盆地矣”。后来,他又一再描述了沿途的这种感受,“连绵阴雨,湿气蒸郁,极不舒适。闻盆地夏热,余三季则阴雨居其泰半”。

正是四川的特殊气候及其地理位置,令刘敦桢抵达重庆后,很快意识到此次考察的主要对象将不是木构建筑。他记述道:“川中古建筑,以汉墓阙占主要地位,盖数量为全国现存汉阙四分之三也。此外,汉崖墓遍布岷江及嘉陵江流域,其数难以算计。而隋、唐摩崖石刻,亦复不少。故汉阙、崖墓、石刻三者,为此行之主要对象。”再加上张献忠入川与频繁的战火,使他做出判断——这里很难保存太多早期木构建筑,于是“书此志疑,以俟后证”。

鹫峰寺是此行中给他们带来些许惊喜的不多的木构建筑之一。1940年1月6日,此时实际已近调查尾声,不知从哪里听说了鹫峰寺的刘敦桢找到了这里。纵观此寺,他评价说:“虽大部成于明中叶前后,然规制井然,为川中寺刹所少有。”而如今站在被改建成白塔公园的鹫峰寺原址上,我只能去想象当年营造学社所看到的景象。

这座后来被刘敦桢、梁思成分别录入《西南建筑图录》《中国建筑史》的古寺,根据他们的记载是座小有规模的古刹丛林:牌楼、天王殿、大雄宝殿、兜率殿、观音殿依循着山势在中轴线上由低向高依次延展开来,同时中轴线的左右两侧还建有配殿,兜率殿前分列钟、鼓楼,13层的白塔位于大雄宝殿的左侧,高耸入空。根据调查他们判断,“白塔为南宋时建,其余木构则明中叶遗物也”。

然而,由于上个世纪当地对古建筑的保护意识不强,这座主体为木构建筑的寺庙在现代化城市建设的进程中被拆掉了,其中大雄宝殿和天王殿均被移址重建,只余白塔跨越了800多年风雨坚强地矗立在原地。甚至,大雄宝殿还曾两度被移址重建,先是上个世纪80年代时,由于县医院修门诊大楼被搬迁,等到2019年县医院迁至新区后,大雄宝殿又被原址复建,作为新规划的白塔公园的核心建筑之一。这也怪不得大部分本地人都不知鹫峰寺,只知有白塔。

然而,由于上个世纪当地对古建筑的保护意识不强,这座主体为木构建筑的寺庙在现代化城市建设的进程中被拆掉了,其中大雄宝殿和天王殿均被移址重建,只余白塔跨越了800多年风雨坚强地矗立在原地。甚至,大雄宝殿还曾两度被移址重建,先是上个世纪80年代时,由于县医院修门诊大楼被搬迁,等到2019年县医院迁至新区后,大雄宝殿又被原址复建,作为新规划的白塔公园的核心建筑之一。这也怪不得大部分本地人都不知鹫峰寺,只知有白塔。

但令我困惑的是,仔细端详这座遗留下来的宋塔,也并不觉得十分精美、精细,被修复粉刷一新的大雄宝殿,在外行人看来近乎一座崭新的仿古建筑。所以,鹫峰寺的特殊之处是什么?它是如何赢得了营造学社的青睐,甚至在《未完成的测绘图》中名列四川寺庙目录首位的?

重庆大学建筑城规学院建筑历史研究所副所长冷婕告诉我,那时既有宋塔又有明代寺院的本就很少见,而鹫峰寺还保留了一种完整的寺院格局,“我觉得主要是两个朝代的叠加让它显得特殊”。同时她不无惋惜地说:“其实它有部分寺庙是明代时新建的,也有部分是从南宋时期继承过来的,如果它的寺院格局还在,我们就可以在里面找寻宋代寺院格局的线索,以及明代是如何在宋代寺院格局上进行叠加的,以此进行寺庙格局演变的研究,因为早期寺院的规制与明清以后其实差别很大。所以这是个很有特殊性的重要案例,这个案例现在没有了,营造学社当年的资料就很珍贵。”

大雄宝殿还得到了被单独测绘的特殊待遇。梁思成曾评价,其外檐斗拱“为木构中罕见之例”,屋顶的设计也非常特别,不知道是不是由汉代继承而来,但“如汉阙所见,为此殿重要特征之一”。出于好奇,2016年成都文物考古研究院古建中心副主任蔡宇琨曾来找过当地搁放鹫峰寺部分构件的库房,当时她看到里面陈列着一些取自大雄宝殿的构件,而毗卢殿的构件也据说存放在另一处库房里,天王殿则已经被迁建到莲珠桥村的青幽岛附近。后来,大雄宝殿被原址复建到现在的位置,毗卢殿却不见踪影。而当我循着导航摸索到青幽岛,试图看看天王殿的现状时,却遍寻不到,不知是否又已被人为拆除。

被改建成当地文化广场的白塔公园依然面向着河道,其他新落成的建筑也依稀还是沿着旧时的山势。在烈日的灼晒下,一切都让我有些失望,而这份失望跨越时空与刘敦桢当时的感受有了某种重合。事实上在这次考察过程中,大部分时候刘敦桢都流露出了些许失望之情,因为沿途的发现完全印证了他此前的猜想。

阅读日记,很容易察觉到这种失望的踪迹。例如,1939年12月16日在阆中市,他先去了城东北的观音寺,“发现寺内古物仅存明正统铁钟一具,余建筑皆清物”。中午和梁思成返回城中后,他们又调查了府文庙、县文庙、关岳祠、城隍庙、大象寺及清真寺等,“可记述者,仅柳伯士街清真寺而已”。

甚至,直至1940年1月12日离开遂宁时,除鹫峰寺外,他们一行人还探访了定香寺、宝梵寺、广德寺和灵泉寺,但仅针对鹫峰寺做了详细的描述与测绘。除去对宝梵寺壁画做了些记录外,广德寺和灵泉寺都只留下寥寥数语。我实地重访时,发现后两座都是规模惊人的大寺院,只是大多建筑都在清代重修过,在当时并不能引起他们的关注。

所以,如何理解刘敦桢的这种失望?冷婕分析,当营造学社刚来到巴蜀地区时,最初的目标仍然是希望能够找到年代比较久远的木构建筑,将中国建筑史的内容向前延伸。通常而言,保存得比较久远的木构建筑一般是作为宗教之类高等级用途的大式建筑,“因为即便破坏,大家通常对神明还是有些敬畏心在”。

所以,如何理解刘敦桢的这种失望?冷婕分析,当营造学社刚来到巴蜀地区时,最初的目标仍然是希望能够找到年代比较久远的木构建筑,将中国建筑史的内容向前延伸。通常而言,保存得比较久远的木构建筑一般是作为宗教之类高等级用途的大式建筑,“因为即便破坏,大家通常对神明还是有些敬畏心在”。

进入巴蜀地区后,由于明代建筑便是营造学社所能找到的年代比较早的建筑,他们重点对明代建筑做了些调查工作。同时,由于他们将预判的重点放在了汉代,造成在设计路线时,错过了残存于乡野之间的少量明代以前的建筑,比如南宋江油云岩寺飞天藏殿、元代眉山报恩寺等。

“如果从木构角度来讲,对营造学社触动更大的其实不是四川地区的元、明代木构建筑,而是包括会馆、祠庙、民居等在内的大量民间建筑物。”冷婕补充道。但由于这些民间建筑不像大式建筑技术难度大、数量少,营造学社当时也未能细致地从理论角度把它作为一个重要类别去研究,然而因为解放后存在由高等级建筑转向民间建筑研究的社会风尚,致使越来越多的人开始意识到这里面的价值。

不过这些民居与鹫峰寺一样,在急剧的城市扩张中都消失不见了。这令我回想起梁思成在他撰述的《中国建筑史》开篇指出过为何要研究古建筑,“我国各代素无客观鉴赏前人建筑的习惯”“自清末以后突来西式建筑之风,不但古物寿命更无保障,连整个城市,都受打击了”。鹫峰寺最终也难逃这种宿命。

来到被誉为“古建筑博物馆”的七曲山大庙后,是有惊喜的。不过先是真的“惊”。“有蛇,好大一条。”负责接待的年轻工作人员看到我们,心有余悸地分享起途中的遭遇。位于绵阳市梓潼县以北的七曲山,恰好处于一段翠柏遮天的古蜀道上,也是蜀道入川后的最后一道屏障。这片苍苍郁郁的古柏林,民间相传是三国时期张飞下令种植的,如今已经成为七曲山重要的景观之一,也为野生动物提供了栖息地。与此同时,山上始建于晋代,历经元、明、清三代不断扩建而成的古建筑群“七曲山大庙”,正是就地取材,由这些古柏制材建造的。

来到被誉为“古建筑博物馆”的七曲山大庙后,是有惊喜的。不过先是真的“惊”。“有蛇,好大一条。”负责接待的年轻工作人员看到我们,心有余悸地分享起途中的遭遇。位于绵阳市梓潼县以北的七曲山,恰好处于一段翠柏遮天的古蜀道上,也是蜀道入川后的最后一道屏障。这片苍苍郁郁的古柏林,民间相传是三国时期张飞下令种植的,如今已经成为七曲山重要的景观之一,也为野生动物提供了栖息地。与此同时,山上始建于晋代,历经元、明、清三代不断扩建而成的古建筑群“七曲山大庙”,正是就地取材,由这些古柏制材建造的。

1939年11月28日,天微微亮便起身的刘敦桢、梁思成等人乘坐滑竿离开了梓潼县城,登上了七曲山,快到山顶时,他们眼前显现出一派气势壮观的景象:“柏树参天,中有文昌宫,规模甚巨,传为文昌得道处。”时隔半个多世纪,七曲山大庙与刘敦桢当年所见并无太多变化,大庙建筑群坐东朝西,宫观巍峨的红墙掩映在挺秀苍翠古柏中,规模宏大,格局完备。根据专家考证,其中盘陀石殿为元代建筑,家庆堂、天尊殿、桂香殿、关圣殿等均为明代建筑,其余部分则多为清代建筑。

由于我们是开车从后山上山,首先抵达的是当年营造学社错过的盘陀石殿,这正是他们苦苦寻觅的元代建筑,也是七曲山大庙现存最古老的部分。盘陀石殿不大,甚至有些不大起眼。殿内有椭圆巨石,相传张亚子受元始天尊点化,在盘陀石上诵读《太上无极总真文昌大洞仙经》得道成仙,盘陀石殿因此而得名。

为何营造学社会与它擦肩而过?站在七曲山顶,一切变得容易理解起来。原来,曾经的古蜀道,也就是后来的108国道横穿七曲山,将大庙一分为二,盘陀石殿恰好游离在主体建筑群落之外,再加上清代又在大殿前檐外部加盖了一座拜殿,若只从外部远观,实在难以辨认其真实年龄。

尽管七曲山上庙宇延绵不断,但其中最引营造学社关注的是最高处的天尊殿。这是座单檐九脊殿,九脊顶是明代四川寺庙主殿最常见的一种屋顶类型。在梁思成看来,天尊殿“结构较为宏丽”“殿广三间,深四小间”“其斗拱之分配,前面单超双下昂,脊面及两山则仅在柱头施栌挑梁,如鹫峰寺兜率殿之制”“殿营建年代无徽,其结构样式,当为明初或明中叶所建也”。

“天尊殿一看就没有受到明代官式建筑的影响,其做法是本地宋、元时期的延续。”蔡宇琨向我介绍了这座大殿为何引人关注的独特价值,“首先,斗拱上更注重前檐斗拱的装饰,正立面是营造的重点,侧面及后面的斗拱则通常简略处理。其次,对梁木材断面的加工方式,北方官式风格倾向于将梁木削成长方形断面,而四川建筑风格比较随便,通常保持原本木材的圆柱形状,或稍微加工将上下略微削平,更为古朴。这都是四川元代及明代早期建筑的特点。”

对于研究古建筑的人来说,明代早期特征突出,并融合了元代建筑风格的天尊殿是价值很高的建筑实例。冷婕让我仔细观察其斗拱的做法,站在前檐斗拱下方可以看到,从大殿内部斜着插出来了上下两根木质构件,成为支撑斗拱的重要力量。“斗拱上通常有真昂和假昂两种做法。真昂是真正用来承力的斜置构件,宋、元时期由于斗拱构建主要考虑到内外的受力平衡,其受力作用比较明显,但到后期以后随着结构的简化,实际斗拱的承力功能变弱,装饰功能变强。这时斜不斜置其实没有太大用处,只把露出外面的部分做成昂头的形状,但里面是根水平构件,这种就叫假昂,制作简单很多。巴蜀地区用真昂的案例在元代还比较多,并一直延续到明代早期。”

对于研究古建筑的人来说,明代早期特征突出,并融合了元代建筑风格的天尊殿是价值很高的建筑实例。冷婕让我仔细观察其斗拱的做法,站在前檐斗拱下方可以看到,从大殿内部斜着插出来了上下两根木质构件,成为支撑斗拱的重要力量。“斗拱上通常有真昂和假昂两种做法。真昂是真正用来承力的斜置构件,宋、元时期由于斗拱构建主要考虑到内外的受力平衡,其受力作用比较明显,但到后期以后随着结构的简化,实际斗拱的承力功能变弱,装饰功能变强。这时斜不斜置其实没有太大用处,只把露出外面的部分做成昂头的形状,但里面是根水平构件,这种就叫假昂,制作简单很多。巴蜀地区用真昂的案例在元代还比较多,并一直延续到明代早期。”

而天尊殿正是采用了真昂的做法,在没有檐檩支撑重量的情况下,只利用造型优美的梅花斗拱,令檐椽前伸超过2米,保持了平衡。与此同时,天尊殿与盘陀石殿的昂嘴还极具巴蜀本地特征。不同于鹫峰寺大雄宝殿厚重、圆润、雄浑的昂嘴造型,天尊殿与盘陀石殿的昂嘴被修饰成了扁平的形状,并在前端微微翘起,形成一个小小的卷头,这在四川地区被称为“鸭嘴”。“像这种鸭嘴昂,在巴蜀地区基本到了明代早期才出现。并且时代越往后走,昂嘴的变化越丰富,卷头也会增大,像个象鼻一样,非常饱满圆融。”

“营造学社当时曾提到,四川地区的营造技术有一定的滞后性。”冷婕解释道,“比如山西、陕西等地在南宋、元代曾流行的一些特征,到明代时已不再流行,但在四川地区却可能会一直延续到明代。比如注重正立面斗拱塑造,其实是山西、陕西元代特别流行的做法,但在四川地区到明代还延续了一段时间。真假昂的做法也是这样,山西地区在元代甚至南宋时期,便逐渐开始流行做假昂了,到元代基本上已经不再制作真昂,但表现在我们这边,其实到明代早期还挺流行做真昂的。”

随着后续研究的深入,越来越多学者也关注到四川地区明代建筑特有的杂糅性的风格特征。“虽然四川的地理位置看起来蛮偏,但实际又是个由北到南的通道,同时西部连接西藏地区,南部又可以通向云贵,是一个多民族聚居地,并且又有长江穿过,连接下游的江汉平原,非常杂糅,反映到建筑上面表现出融会很多地域性的建筑特征。”冷婕指出在盘陀石殿与和天尊殿内部,梁架结构上有个特殊的短柱构件,下部会挖成两个鹰眼睛似的造型,与蜀柱和梁交接处因此形成一种尖细的结构,被称为“鹰嘴柱”。“我在陕甘地区的案例里很少能看到这种柱子,但江南地区的南宋和元代建筑里就特别多,虽然我们现在还没办法断定这一定是南方传播过来的,但确实可以观察到这种多地区杂糅的风格。”

当正午的阳光照射在落满灰尘的天尊殿时,明代建筑所特有的古朴、雄浑气息,令它尽管地处高处,略显僻远,仍然吸引了不少虔诚的游客。实际当天营造学社的人也是在这样一个午后,兴奋地测绘了天尊殿,直至夜色逐渐遮蔽了七曲山大庙,此时下山已然来不及了,他们当日晚上便选择借宿在了庙内。

不过实地浏览一番后,给我留下最深印象的却是桂香殿:三株珍稀丹桂背后,绿色琉璃瓦的单檐歇山建筑内部,装饰异常精美,宋代的雕塑、明代的壁画、彩绘的梁柱都被完整保留下来,让人得以窥见数百年前工匠们精雕细琢的原貌。

桂香殿虽然也是建于明初,呈现出的却是明代官式的风格,这也是为何营造学社对它不甚看重的原因。此时,它已经弱化了对斗拱的塑造,被削成长方形断面的梁木,绘制着彩色的图案,梁架下置雀替,雀替均有雕刻。蔡宇琨告诉我,她的同事赵元祥曾调查到桂香殿里原本还有个铁香炉,与殿内现在陈设的两个明代铁花瓶同属一种风格、材质,上面注明了是明弘治年间由蜀府制造。

这很好地解释了其官式风格的来源,却又在某些地方表现出了地方的营造习俗。实际上,因为明朝藩王分封的制度,随着被分封皇子前往各属地的还有当时掌握了明代官方建筑样式与技术的工匠,明代官式的做法便通过这种方式传播至民间。

“然而感觉另类的是,它虽然并不在意斗拱,但是梁、柱的用材特别大。”蔡宇琨与冷婕都认同,这是因为工匠在采用官式建筑法则的同时,也受到了本地营造习俗的影响。由于四川本地盛产木材,明代时期还会专门向朝廷进贡。而通常木材断面越大,意味着年岁越长,材料越好。所以从本地的审美和营建习俗上来看,明明建筑本身可能并不需要使用这么大的木材,但是工匠却仍然愿意选用更大的材料,无关等级与身份。

因此四川现存的明代木构建筑,大部分在斗拱的配置、数量、用材上,甚至会比故宫的建筑用材还大。但它在官式建筑上面的用材,各方面就会比较靠近南京或者北京的标准。不过随着粗大的老木愈发稀少,到了清代,川地木构建筑与之前相比的一个重要变化便是构件尺寸急剧下降、变小,“所以明代建筑会看上去更雄浑、有力、粗壮。”

穿梭、漫步于七曲山大庙,23处元、明、清不同时期的古建筑,很能让人感受到营造风格随着时间推进的变化,难怪这里会被梁思成誉为“古建筑博物馆”。然而,此时我心中却有了一个新的疑问,这样一个颇具规模的古建筑群落,在营造学社留下的资料中,却并没有他们在华北地区调查时常常流露的那份兴奋、惊喜之情,这又是为什么呢?

如何书写本地建筑史

冷婕承认她与我有着类似感受,“客观来讲,我觉得当时他们对这四川地区木构建筑的总体评价都没有很高”。对于营造学社来说,他们已经调查过唐代的五台山佛光寺东大殿,辽代的蓟县独乐寺观音阁与山门、应县木塔,宋代的正定隆兴寺摩尼殿与转轮藏殿、太原晋祠圣母殿等众多中国建筑史上的经典杰作,此次考察过程中并未发现任何一处有明确纪年的元代四川木构,被认为是明代遗物的七曲山大庙天尊殿、峨眉山飞来殿、芦山平襄楼等建筑,无论从数量还是质量上也并不突出,很难真正激起他们的兴奋之情。

这也让冷婕感慨道:“现在来看,巴蜀地区的明代建筑实际上是前面发展、延续的一个非常有代表性的总结,而到了清代就开始出现突变。如果缺少对明代这300年建筑史的研究,整个巴蜀地区木构建筑史的链条会很不完整,反之则可以对南宋到清近千年的发展轨迹有比较清晰的认识。这对于地方建筑史非常重要,但当时营造学社并没有认识到它有这样的价值。”

实际上,重新认识这部分建筑的重要价值,也是学界近十多年来才有的转变。蔡宇琨毕业于北京大学考古文博学院文物建筑专业,她说,这个专业是1999年应新的文物保护需要成立的。而当她2008年选择进入成都文物考古研究院古建中心时,研究院里只有一位师兄在从事古建方面的专门工作。

虽然刘敦桢、梁思成等人当年并未给予这些建筑很高的评价,但对冷婕、蔡宇琨这些后来的研究者来说,他们的记录与发现仍然价值非凡、功不可没。“营造学社当时还很年轻的成员在解放后其实也逐渐认识到了这些建筑的价值,陈明达在上个世纪50年代发表过一篇文章,指出不能仅看官式建筑,还要关注地方建筑,说明后期他们的观念也发生了变化。”冷婕认为营造学社通过重点的建筑实例,为中国建筑史搭建了一个基本框架,“等我们现在这批学者来接班时,会发现基本框架虽然有了,但它还不完备,因为建筑发展的地域差异很大,不太能够用一条主线涵盖整部中国建筑史。”

“从这点来说,虽然营造学社是因为战事有些被迫地转移到这个地区,但他们以中原地区为中心转向对周边进行的研究,事实上为更全面地在地域上铺开大式木构建筑的研究进行了很好的拓展。这具有开创性意义。”冷婕强调,对于现在巴蜀地区的元明木构研究,营造学社的这次川康古建筑考察仍然在持续发挥着重要影响。

另外,营造学社的这些资料对于当地进行修复和保护工作也很重要。根据统计,营造学社拍摄的四川古建筑,在过去半个世纪里,超过一半已经因为各种原因消失了,比如蓬溪的鹫峰寺,重庆的长安寺、府文庙、五福宫,绵阳的玛瑙寺,成都的蜀王府地面遗存,新都的寂光寺、正因寺等。相较于华北地区,当地气候导致木构的维修次数更多、更甚,辨识与研究的难度也因此更大。关于峨眉山飞来殿的断代争议,便是一个典型案例。

远离峨眉山市新城区及峨眉山景区的大庙飞来殿,是四川著名的古建筑群,被认为融合了宋、元、明、清四朝木构建筑的特点。根据碑文记载,此殿重建于宋淳化中,元大德中维修,元泰定始告落成。明、清又在此基础上进行扩建。解放后因为被征用建造了中小学,部分建筑被拆除,如今原址的中轴线上,沿着山势还留有山门、毗卢殿、观音殿、九蟒殿、香殿和飞来殿。其中位于建筑群落最后的飞来殿,是四川现存最早、最大、最完整的宋元木结构殿堂。梁思成在《西南建筑图说》中写道,飞来殿“外壁施额坊二层,其间置心柱一处,犹存唐宋遗风”,并评价道“蜀中少见”“边远地带保存古法每较中原为多”。

峨眉山市博物馆馆长代成刚介绍,飞来殿两侧使用向内倾斜的楠木立柱,以及明显的减柱和移柱的做法,都比较接近《营造法式》中厅堂式的构造做法。实际上,减柱与移柱的做法在盘陀石殿与天尊殿内也可以看到,这是一种将前檐立柱进行变化的建造方式,在减少一个开间的同时,又把有些柱子向两边移动,使得殿内空间看起来更大。

梁思成曾认定飞来殿为明代建筑。但是1983年,在四川省文物管理委员会对飞来殿和香殿进行落架维修过程中,维修人员在香殿的梁上发现有元至治二年(1322)的题记。尽管现在香殿与飞来殿相距数米,但曾经香殿是紧挨着飞来殿修建的一座拜殿,因此,部分学者认为飞来殿的年代不会晚于元至治二年。“同时,施工人员还在飞来殿前檐角梁上发现了一根长约60厘米、刻有‘元大德戊戌年’(1298)题记的方锥形铁钉。”代成刚说。值得一提的是,香殿一块碑文上的“致和二年”,正是四川由于地理交通不便导致的文化滞后性的证据。致和是元泰定帝的第二个年号,仅仅使用了8个月。

然而,这仍然不足以给予飞来殿一个清晰的断代。“铁钉不是木结构建筑的一个核心构件,核心构件在于我们称之为‘大木作’的那一部分。”蔡宇琨表示给木构建筑断代要求具备几个证据:一是关于其维修或者建造的题记,能比较清晰地考证它的维修历史;二是建筑本身的特征跟已经被认定过的同时期的建筑对比,存在典型或者相似性。而飞来殿就是“文字这部分的证据不是很充足。而由于四川南部同时期的实例太少,也很难通过对比明确它的年代”。

然而,这仍然不足以给予飞来殿一个清晰的断代。“铁钉不是木结构建筑的一个核心构件,核心构件在于我们称之为‘大木作’的那一部分。”蔡宇琨表示给木构建筑断代要求具备几个证据:一是关于其维修或者建造的题记,能比较清晰地考证它的维修历史;二是建筑本身的特征跟已经被认定过的同时期的建筑对比,存在典型或者相似性。而飞来殿就是“文字这部分的证据不是很充足。而由于四川南部同时期的实例太少,也很难通过对比明确它的年代”。

但也不是全无办法,“如果有机会通过新的碳-14测年技术测算,便能判定一个大概年代”。利用红外相机、三维激光扫描等现代测绘工具,蔡宇琨和她的同事们实际从12年前便开始对四川现有的古代木结构建筑进行了更全面的重新考察,并于去年将部分成果整理出版为《四川古建筑调查报告集(第一卷)》。

但不是说越早的建筑造型越古朴,越不注重斗拱的装饰吗?为什么飞来殿的斗拱却被精心雕刻成了龙头的造型?我好奇地抛出了心中困惑,两位专家告诉我,这正是官式建筑融合当地的特色之处。在宋、元、明、清的木构建筑中,梁柱等大构架的变化相对较小,敏感度最高的往往体现在那些细节之中,当一个外地工匠加入或者建筑形式进入一个不同的地区,这些变化立刻从细部开始体现。具体到飞来殿上,尽管它整体构架遵从了《营造法式》,却在斗拱设计上反映了地方灵活性的特色。

与此同时,飞来殿与同等级的殿相比,木材的用料也更粗大。“像川南的屏山是原来的马湖府,明代常年向皇家进贡营造用的木材。因为川南和川北本身盛产木材,所以同样规格的殿,川东这边的尺度就会比川南和川北要纤细一点,并且川北地区其实受陕西、甘肃影响比较大,经常出现明代早期或者元代使用的减柱、移柱法,但到川东地区这些做法相应就会比较少。”所以,即使在四川内部,不同地区的建筑实际也呈现出了很多不同之处。当初营造学社进入巴蜀地区后,将其观察与之前在华北、南京所见进行了比较,这种比较视野也越来越被广泛应用于当地的研究。然而,冷婕说,尽管现在人们能够看到比当时营造学社三倍有余的明代建筑,对元、明巴蜀地区大木营造技术的系统研究工作却仍然处于起步阶段。

1940年2月2日,带着些许遗憾,营造学社结束了长达173天的古建筑调查,从重庆返回了昆明。至此,营造学社耗时最长、走访地点最多的考察,最终画上句号。或许冥冥之中自有天意,他们与当地著名的宋元建筑都失之交臂,但也因此成就了对当地明代建筑的阐述、测绘。 川康木构营造学社