检书记

作者:卜键 如果说朱厚熜勉强算是一个学者型皇帝,后来的大明诸帝似乎再没有一个爱读书的。他的孙子朱翊钧5岁就学,10岁登基,在母亲李太后与首辅张居正督责下继续学习,每天黎明即起,前往文华殿举行“日讲”,听儒臣讲解四书五经和史书,除去每月逢三、六、九的常朝之日,一年到头坚持不辍,臣子大呼圣明。可也就是这个乖乖仔小皇帝,那时在心底已生逆反,亲政不久就向张居正开刀,中年之后更是沉湎酒色,荒怠朝政,在位48年间未见他翻阅《永乐大典》的记录。

如果说朱厚熜勉强算是一个学者型皇帝,后来的大明诸帝似乎再没有一个爱读书的。他的孙子朱翊钧5岁就学,10岁登基,在母亲李太后与首辅张居正督责下继续学习,每天黎明即起,前往文华殿举行“日讲”,听儒臣讲解四书五经和史书,除去每月逢三、六、九的常朝之日,一年到头坚持不辍,臣子大呼圣明。可也就是这个乖乖仔小皇帝,那时在心底已生逆反,亲政不久就向张居正开刀,中年之后更是沉湎酒色,荒怠朝政,在位48年间未见他翻阅《永乐大典》的记录。

明清易代之际,北京城遭遇浩劫,闯王的大顺军在山海关作战失利,撤出紫禁城之前四处纵火,宫室楼阁多被焚毁,文楼中的《永乐大典》正本应是在那时化为灰烬。此乃一种泄愤之举,并非有组织有系统的文化毁灭,收藏于皇史宬的副本幸免于难,真的应该感谢明世宗当年的决策。而一向被明朝统治者呼为“建夷”“东虏”的清廷,移都北京后,极好地保存了前朝的档案文献,也使秘藏石室的《永乐大典》副本重见天日。

书缺有间,很多关键线索的失去,致使已无法理清是何人何时最先发现皇史宬的《永乐大典》副本,甚至也不知晓清廷于何时设立的皇史宬机构,是怎样的一种管理模式,只可推测清师入京后,很快就接管了这里,实乃不幸中的大幸!今知最早的记载,为顺治十年春陈爌的《请购遗书疏》,奏请皇上访购书籍,其中也提到《永乐大典》,曰:“惟《永乐大典》一书,藏于皇史宬者,有二万二千八百七十七卷,然以韵为母,事从其类,文无纲领,第可备考核而已。”斟酌文义,像是翻读过此书的样子。陈爌为清廷迁京后的首科进士,列于二甲第二名,选庶吉士,毕业后长期在内院任职,时任弘文馆侍读学士,属于较受清世祖信任的近臣。职事之便,他是有机会进入皇史宬的,但对此书评价不高,刚满15岁的顺治帝福临也未加关注。

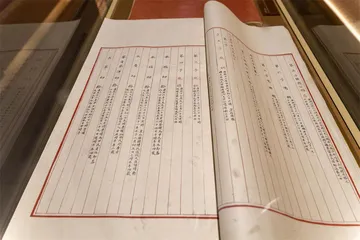

自记曾在皇史宬认真翻读过《永乐大典》者,为礼部官员张能鳞。他是宋代大儒张载的十四世孙,顺治四年进士,做过一任浙江仁和县知县,经举荐为礼部主客司主事,再升仪制司员外郎。奉上司之命,张能鳞进入皇史宬查找明王朝的玉牒(即皇室谱系),写了一篇《皇史宬检书记》,主要是见到《永乐大典》的情形:

余以顺治乙未承乏仪曹,委检前代玉牒,因启金匮而遍览焉。其间谱牒、训诰俱属乌有,以胜国之集不存也。独古今一大部类书,世所不恒见者,分贮金匮。匮以数十计,匮中以黄袱什袭者数百计,目录卷帙以千万计。自天文时令、地理山川、风俗人物、皇帝王覇、德化政教、兵农礼乐,至草木鸟兽虫鱼,无微不备。每一事一物,必详考其原委,而引述经史子集,并前人之序赞、传记、词赋、诗歌诸体,具录之,名曰《永乐大典》。因思永乐以靖难为名,其时兵革之事甫熄,辄能网罗一世英俊之士,致之阙下,俾集馆阁,各抒所长。草创纂集若而人,讨论典实若而人,编辑修饰若而人,总裁润色若而人,极天下之名贤宿儒,亦得自效于文章,以赞成一代玮制,甚矣!帝王之有天下,未有不崇儒右文,首重典籍者。

感谢高树伟的发现与研究,这篇文章真的很难得,真实记录了张能鳞进入皇史宬的经历。这里本为存放明朝实录、圣训和玉牒的地方,他却没能找到玉牒,就连宝训、诰敕之类皆不在。而由下一句“以胜国之集不存也”,推想能鳞经询问得知,那些明朝档案已被移除了,去向何方?

胜国,指前朝。此时大明朝廷已亡,原来的皇家档案库自应改姓爱新觉罗,而此际打着明宗室名义的小朝廷一个接一个出现,在民间仍有巨大号召力,也使新朝君臣采取断然措施。明朝的实录、训诰、谱牒皆被移出,实录等保存下来,玉牒应是秘密被毁了。于是,石台上的金匮空了,新王朝一时还没有什么可存的,不知何人出的主意,《永乐大典》被放了进去……这些都缺少史料支撑,只能是“大胆假设”了。

存疑的还有张能鳞去皇史宬的时间。他在文中明确说在顺治乙未(十二年,1655)进宬检书,而据《清世祖实录》卷八十七,其在前一年的十一月即升职外任,不知是他记忆有误,抑或赴职因故延迟?张能鳞《西山集》另有《自勉图序》一文,述及此事,“既迁仪制郎,凡五服三族、五官六宫,莫不详其秩序,及奉命入皇史宬检阅玉牒,因而金匮石室之藏,得沉酣其中者数月焉,亦职掌之大幸也”,也未记明确时日。没有找到玉牒,却在宬中“沉酣”数月,推测张能鳞很会找些理由,主要是为了翻阅《永乐大典》,何其有幸也!

到了康熙朝,皇史宬内收藏有《永乐大典》,早已不是什么秘密。徐乾学给高士奇补辑的《编珠》题序时,提到“皇史宬所藏《永乐大典》,鼎革时亦有佚失”,推测还是与清理明朝档案相关联,不知哪些人趁便顺走了几册。而十余年后查慎行参与纂修《佩文韵府》,则曰“今此书故无恙”,又不知何所依据。他曾想奏请皇上批准翻阅《永乐大典》,以资参考与增补,有人不赞同,“谓卷帙繁浩,恐致损污,遂不果”。《佩文韵府》设馆于武英殿,查慎行设想的大约并非入皇史宬拣读,而是整体借出备查,这才要奏请皇上御批,才会引起同事的反对。

而对于读书人,能进入皇史宬检书,亲睹《永乐大典》,仍是一番奇遇记。康熙晚期有翰林院待诏高不骞,曾奉旨往皇史宬查找文献,留下一首《检书行》。他从天子好学嗜读、务求善本开始,写自己随侍于侧,经常在黎明时分去内府书楼寻书,然后便写到皇史宬之行,出东华门骑马向南而行,至小南城转弯抹角,赫然便是挂着“皇史宬”匾额的院落,有禁军把守,管事的舍人开锁延入。诗中涉及《永乐大典》的内容为:

四围橱簏众星共,经经纬史光焰重。谁欤纷纶卷倍万?《永乐大典》堪当冲。传之高拱录其副,亦类汉世尊蔡邕……

记述在主殿中央金匮的周围,如同拱卫般排列着橱簏(书橱或书箱),存有各类经史,其中最引人注目、卷帙最浩繁、装帧最精美的要数《永乐大典》;又赞扬明世宗将重录之事交给高拱,与汉代尊重蔡邕很相像。呵呵,老高显然有几分宗族意识,越过主事的徐阶,也不顾及出力甚多的张居正,把功劳一股脑儿全记在本家高拱的头上。

从张能鳞的“检书记”到高不骞的“检书行”,一晃又是半个世纪,皇史宬正殿的摆放格局似乎发生了不少变化:能鳞进入时所贮绝多前朝旧物,被清理后将《永乐大典》移入金匮之中;而待高不骞入宬,大清立国已有约七八十年,《清太祖实录》《清太宗实录》《清世祖实录》皆已修成,大典啥的只能是“靠边站”了。 永乐大典