湖北鳄,生物复苏的一次失败“冒险”

作者:陈璐 湖北省宜昌市远安县的国家化石产地,是被栅栏简单围住的一块不大的路边空地,空地尽头高耸裸露的大片岩壁,似乎与路边任意一处山崖都没有区别。但若由了解地质的专业人士稍加讲解,脑海中立刻便可以浮现出一幅跨越上亿年的沧海桑田巨变景象。

湖北省宜昌市远安县的国家化石产地,是被栅栏简单围住的一块不大的路边空地,空地尽头高耸裸露的大片岩壁,似乎与路边任意一处山崖都没有区别。但若由了解地质的专业人士稍加讲解,脑海中立刻便可以浮现出一幅跨越上亿年的沧海桑田巨变景象。

比恐龙活跃的时代更早的大约2.5亿年前,远安还是一片海域,在随后袭来的第三次生物大灭绝中,这里的生物也未能幸免于难。这次被称为“二叠纪-三叠纪之交”的生物大灭绝事件,是长达46亿年的地质历史时期经历的五次大灭绝里影响最大的一次,90%的海洋生物和70%的陆地生物都惨遭灭绝。

此后,地球上的生命开始了艰难的复苏之旅。大概由于陆地环境过于恶劣,一类陆生爬行动物选择重返海洋,在浅海中占据了优势,得到迅速发展,并演化成为后来的海生爬行动物。这是地球生命演化历史上著名的“爬行动物重返海洋”事件,被广泛记录在世界各地三叠纪(距今2.52亿~2.01亿年)的地层中,而远安发现的湖北鳄便是此次事件的最早记录者之一。然而,这些侥幸存活、演化形成的湖北鳄,却在不久后仍然遭遇了灭绝。

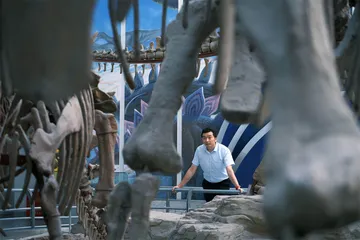

在远安县地质博物馆一处不起眼的小房子里,堆积着各种等待修复的湖北鳄化石,这是远安县古生物化石保护研究中心的修复室。仔细观察这些湖北鳄化石,成年身长通常在一米左右,头骨形似鳄鱼,有着伸长的吻部和明显的脖子,但没有牙齿。研究人员随手摆在桌上的一块现代鳄鱼头骨,各个部位标满了记号,实际上就是用来做对比研究使用的。这些早期湖北鳄的背部神经脊高耸,身体侧面呈现出纺锤状,看起来像肚皮的位置还密集排列着一排腹肋,神经脊上层还有一层类似于甲鱼外壳的厚重骨板。这种紧密的骨骼结构极大地限制了湖北鳄的运动灵活性,并且五指分开的前肢显示出它尚未进化出更加适宜游泳的鳍。而另一具时期稍晚的湖北鳄化石,其前肢已经微微收拢,显示出进一步对海水环境的适应。

湖北鳄属于著名的“南漳-远安动物群”中的代表性生物。早在上世纪50年代,湖北宜昌南漳、远安两县交界的山区陆续有村民和地质队员发现了许多脊椎动物化石。这些化石位于距今2.47亿年前的三叠纪地层中,所展现的动物骨骼结构十分奇特,与已知物种都不太相像。古生物学家一时之间也感到非常迷惑,这些骨骼化石到底属于哪类动物呢?经过数十年研究,才终于为这些奇异的化石建立了一个新的物种分类,即“湖北鳄目”。由于最早发现于南漳县,所以以南漳进行了命名,但随着调查研究的深入,人们发现远安的湖北鳄数量更多、种类更丰。

远安县国家化石产地正是湖北鳄的集中出土地点。2012年有当地工厂在此地采石时,从石灰岩里发现了很多化石。当时非常重视此事的县政府很快要求关停了采石项目,并联系湖北省地质科学研究院围绕此地开展了系统调查。2016年,湖北省地质科学研究院联合中科院以及武汉其他的科研单位,共同对此处进行了发掘,大批湖北鳄的化石重见天日。

并且,研究人员发现除了湖北鳄,这里同时间段的地层里还有鱼龙、鳍龙等其他重要海生爬行动物化石。而贵州、安徽等地也曾有过类似的鱼龙、鳍龙化石被发现。远安所处的海域明明与外部其他海洋环境存在着广泛的交流,湖北鳄却仅被发现于远安、南漳一带,是什么阻碍了湖北鳄在更广阔的环境里繁衍生息,又是什么导致了湖北鳄最终的灭亡?

现在远安国家化石产地主要由湖北省地质科学研究院古生物化石研究中心负责,每年吴奎博士和中心其他同事几乎一半的时间都是在这里度过。他指着一片露出地面35米高的裸露石壁介绍道,这些岩石主要都是石灰岩,石灰岩通常形成于浅海环境下;尽管山坡不高,但却跨越了早三叠世晚期到中三叠最早期约一个百万年时间。

现在远安国家化石产地主要由湖北省地质科学研究院古生物化石研究中心负责,每年吴奎博士和中心其他同事几乎一半的时间都是在这里度过。他指着一片露出地面35米高的裸露石壁介绍道,这些岩石主要都是石灰岩,石灰岩通常形成于浅海环境下;尽管山坡不高,但却跨越了早三叠世晚期到中三叠最早期约一个百万年时间。

如今一面石壁已经被做过剖面的工作,按照沉积地层的不同特征划分了92个不同地层层位。吴奎示意我们仔细观察剖面展现出的石灰岩的面貌。由于有机质含量的不同,这些石灰岩看起来分布排列着密密麻麻黑白灰深浅不一的细线。“这是由微生物形成的。这些湖北鳄、鱼龙它们吃什么?吃比它们低级的消费者。但初级消费者又吃什么?这个生态链里的生产力到底是什么?就是这些微生物。颜色黑的层表示有机质比较富集,亮一点的表示有机质比较少。这些都反映了环境的变化,比如夏天生产力高点,颜色暗点,冬天生产力低点,颜色亮点。”稍微往上攀高一段距离后,有段石灰岩的颜色明显暗沉下来,他又解释道:“可见从这里开始,生态链可能恢复得好了些,有机质含量就很丰富。”他随手拿手指一比,开玩笑道:“这就过去了几千年。”

关于湖北鳄灭绝的原因,如今他们也有了些推测。登到剖面最高处时,吴奎示意我注意,眼前的地层里有一小段不到5厘米厚,与其他岩层有所区别,“这是绿豆岩,也就是火山灰的沉积”。叫这个名字是因为新鲜的绿豆岩颜色近似绿豆,捏了块绿豆岩在手里,黏性很强,与它下面坚硬的石灰岩和上面的砂岩质地不同。

“广西、贵州再到四川其实也都发现了这么一层火山灰,有的地方厚达10米,说明它们在华南地区广泛分布。那么通过一些定年方法,比如分析锆石这种矿物质中放射性元素的半衰期,我们发现它们成分差不多,时间也差不多,距今大约2.47亿年。这说明它们可能源自于同一次很大的火山喷发事件。”至于绿豆岩上层的碎屑岩,吴奎解释道,那是源于陆地物理侵蚀作用。以这层绿豆岩为界线,石灰岩消失,砂岩出现,说明此时远安的环境已经由海洋变为陆地。这正是古地质历史上,华南与华北从两个分离大陆撞击拼合形成一块大陆的历史见证。剧烈的板块运动引起了火山喷发,形成了这层火山灰沉积岩。

吴奎和同事们研究发现,三叠纪时,由于华南往北漂移,逐渐向华北靠拢,远安所处海洋逐渐变窄并最终闭合,在这个过程中,由于海水高温大量蒸发已经使得这里的环境变得不那么适宜生物生活。游泳能力更强的鱼龙等生物就往云贵地区迁徙——鱼龙一直存活到了白垩纪中期;但还没那么擅长游泳的湖北鳄却被困住了,并在这里全然变成陆地后,迎来了最后的灭绝时刻。

吴奎和同事们研究发现,三叠纪时,由于华南往北漂移,逐渐向华北靠拢,远安所处海洋逐渐变窄并最终闭合,在这个过程中,由于海水高温大量蒸发已经使得这里的环境变得不那么适宜生物生活。游泳能力更强的鱼龙等生物就往云贵地区迁徙——鱼龙一直存活到了白垩纪中期;但还没那么擅长游泳的湖北鳄却被困住了,并在这里全然变成陆地后,迎来了最后的灭绝时刻。

然而,许多谜团仍然笼罩着湖北鳄。比如一种观点认为,由于鱼龙、湖北鳄等顶级捕食者的出现,此时整个生态系统的结构已经恢复得比较完善,但远安地区却几乎没有发现鱼、虾类等中级消费者的化石,最常见的是一种小型微体化石——牙形石。牙形石一般只有一毫米到几毫米长,是牙形生物的牙齿化石,它们体形较小,通常处于生态链的底层。“我认为这里的复苏可能并不代表真正的复苏。”吴奎大胆猜测,因为不像其他典型的食物链等级非常丰富的生物群,这里的生态系统结构呈现出一种十分简单的面貌,这些身长一到三米之间的大型顶层生物可能都直接以牙形生物为食。

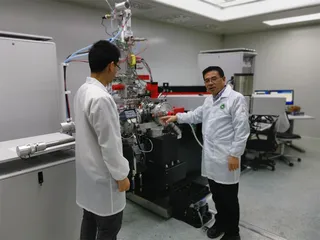

当我来到中国地质大学(武汉)的生物地质与环境地质国家重点实验室,似乎找到了远安湖北鳄为何表现出层级过分简单的生物链特征的某种解释。实验室的副主任陈中强教授给我展示了他们最新的一项研究成果。这篇关于蠕虫是如何驱动二叠纪三叠纪之交生物大灭绝之后海洋生态系统复苏重建的文章,由冯学谦、陈中强和迈克尔·本顿等联合撰写,刚刚在2022年6月29日的美国《科学》(Science)杂志子刊上发表。

当我来到中国地质大学(武汉)的生物地质与环境地质国家重点实验室,似乎找到了远安湖北鳄为何表现出层级过分简单的生物链特征的某种解释。实验室的副主任陈中强教授给我展示了他们最新的一项研究成果。这篇关于蠕虫是如何驱动二叠纪三叠纪之交生物大灭绝之后海洋生态系统复苏重建的文章,由冯学谦、陈中强和迈克尔·本顿等联合撰写,刚刚在2022年6月29日的美国《科学》(Science)杂志子刊上发表。

“蠕虫是种不太准确的说法,更准确地说应该是软躯体生物。”陈中强介绍,在第三次大灭绝事件后,生物界成了一片废墟,要重新构建这个生态系统,就面临着两个问题:它们如何复苏?为什么能复苏?“第二个问题比第一个问题还难,也就是生物复苏的驱动力是什么?”通过研究,他们认为,这种驱动力来自软躯体动物。在这次快速升温引发的大灭绝事件后,海洋缺氧,这类像蠕虫一样的软躯体动物由于抗灾能力强,不需要消耗那么多氧气,率先在大灭绝后约300万年时复苏,这个时间远远早于骨骼生物的复苏时间。

它们像蚯蚓一样地翻动海底的泥沙,对海洋沉积物进行了重新改造,令本来缺氧的海洋环境逐渐又开始氧气充盈。冯学谦副教授补充说:“可以理解为它们就跟水泵一样,让水体不断循环。一方面这使得它们自己得以繁盛,在环境慢慢变好后,也促进了其他动物的复苏,包括那些吃它们的生物。所以实际上这类软躯体生物牺牲了自己,成就了整个生态系统的繁荣。”

早在2012年,陈中强和迈克尔·本顿一起提出从生态系统角度来研究生物大灭绝以及其后的复苏过程。他们用现代生物学的生态系统模型,解释了不同门类的生物在二叠纪-三叠纪之交大灭绝事件后的不同表现,提出了生态系重建模式和时间。“大家都知道生态系统的金字塔结构,通常大家认为这个一层一层的金字塔结构,应该是从下层驱动上层发展的。但后来实际的化石挖掘发现,可能金字塔顶端生物突然出来,然后又跌落。最近的研究表明,蠕虫是一类很好的食物来源,通过遗迹化石等方法分析,我们发现像鱼、虾和节肢类生物都吃它,但却缺少介壳等中级消费者的繁盛。”陈中强认为,这恰恰解释了为什么远安的化石记录会出现缺少一个完整生态链中间环节的情况。

“远安是个很好的例子,由于鱼龙这类顶级消费者的出现,很多人认为这时候海洋生态系统已经完全复苏,但其实由于缺乏食物链中间环节的链条,整个生态系统结构很脆弱。换句话说,外部的环境波动稍微大一点,整个系统就会坍塌。”陈中强说。这可以解释为什么在湖北鳄灭绝后,这种结构简单的生态系统就消失了。直到大灭绝800万年后,像云南罗平生物群等典型中生代生物群里,发展出的都是另一种新型生态结构,从鱼龙到龟类、鱼、虾、介壳、蠕虫、藻席等,具备非常完整的层级和复杂的生态系统,并且这种稳定的生态结构一直延续至今。“生物有种冒险天性,它一开始冒险要往这条路走,走不通就回来换条路再试试”。

实际上,从生态系统的角度出发去研究整个与大灭绝以及复苏相关的问题,在陈中强看来也正是他们实验室的特点,“以前大部分研究者都是从单个生物门类的角度研究大灭绝事件。但其实生物与生物之间,以及生物与环境之间的相互影响,构成了比较复杂的生态系统。尽管某些环境的变化有可能仅仅影响食物链中的某一环节,但这一环节的变化就可能波及食物链的其他环节”。

站在这个角度,实验室的另一名成员黄元耕对此次大灭绝事件利用新的数学模拟的方法进行了重新演算,他发现,生态系统的崩溃比生物多样性的崩溃更晚,但它造成的影响更为严重,恢复所需的时间也更长,“因为即使生物多样性可能丢失了近50%,整个生态系统的结构还是能够继续维持着,直到这个结构被破坏时,才会开始坍塌”。这个发现也很好地解释了二叠纪末期这次大灭绝事件为何需要的恢复时间如此漫长,因为它的生态系统遭到了毁灭性打击,重新构建的过程也比其他几次灭绝事件耗时更久。

站在这个角度,实验室的另一名成员黄元耕对此次大灭绝事件利用新的数学模拟的方法进行了重新演算,他发现,生态系统的崩溃比生物多样性的崩溃更晚,但它造成的影响更为严重,恢复所需的时间也更长,“因为即使生物多样性可能丢失了近50%,整个生态系统的结构还是能够继续维持着,直到这个结构被破坏时,才会开始坍塌”。这个发现也很好地解释了二叠纪末期这次大灭绝事件为何需要的恢复时间如此漫长,因为它的生态系统遭到了毁灭性打击,重新构建的过程也比其他几次灭绝事件耗时更久。

“我们这个研究目前来说最大的意义是,当今人类面临第六次生物大灭绝,生物多样性在不断下降,但是生物多样性下降到什么地步才会导致整个生态系统崩溃?这个崩溃并非线性过程,而是当过了某个临界点时,就会突然崩塌。”黄元耕强调,“这个临界点在哪儿,还需要更多的工作。”

这对人们普遍认同此次大灭绝事件为两幕式的过程也做出了很好解释。陈中强介绍说:“目前的研究可以把这次两幕大灭绝持续的时间精确厘定在6万年内,更具体的时间根据不同实验室的方法可能略有差异。那么第一幕持续的时间可能不到1万年,中途4万到5万年的时间经历了一个初步反弹期,然后进入到第二幕直至结束。第一幕时,大量生物灭绝,留存的一些生物产生了反弹,到第二幕时,剩下不多的残存生物也灭绝了,整个食物链结构完全坍塌,只剩下底层菌藻类生物,它们在海洋中异常繁盛。”灭绝就是生命自然演化进程中的一环

中国地质大学(武汉)地球科学学院的宋海军教授从另一个角度对这个两幕式的灭绝过程进行了研究。他补充道:“我们实际把整个完整的过程叫灭绝、残存和复苏。以前认为复苏的拐点可能在距离此次大灭绝事件发生5个百万年以后,现在则普遍认为拐点应该要早一些。”

从生物类型的角度来看,第一幕发生时几乎导致所有的浮游动物以及浅水相的底栖生物遭到灭绝,第二幕则从根本上改变了之前2亿年间长期存在的古生代海洋生态系统结构,开始向以移动型动物为主的中生代海洋生态系结构发生转变。就像陈中强所说,在生物冒险的途中,他们进化出了全新的模式。

宋海军所在的研究团队还发现,从全球性角度,热带地区的灭绝率更高。例如,当时位于赤道附近的华南地区受到的打击很严重,灭绝率非常高。另外,他们还发现为了躲避灾祸,生物在发生灭绝时,会从低纬度向高纬度迁移,有向两极迁移的趋势。

宋海军所在的研究团队还发现,从全球性角度,热带地区的灭绝率更高。例如,当时位于赤道附近的华南地区受到的打击很严重,灭绝率非常高。另外,他们还发现为了躲避灾祸,生物在发生灭绝时,会从低纬度向高纬度迁移,有向两极迁移的趋势。

这也是为什么研究发现,那些移动能力更强、更擅长游泳的生物能够在这次大灭绝中幸存下来,因为它们能够从极为恶劣的环境逃避到稍好的环境里,避免遭遇像湖北鳄一样的绝境。“所以我们可以看到这次灭绝把生物的地位给调整了,灭绝前珊瑚、腕足等固着型占比高,灭绝后像菊石、牙形类、鱼类等游泳型生物占比高。”宋海军说。

然而海洋生态系结构从古生代向中生代的转折,距离灭绝结束仍然有很长的时间尺度,这就是所谓的“中生代海洋革命”。宋海军解释,中生代开始出现了一些比较厉害的捕食者。它们会捕食其他动物,这给别的动物带来很大压力,因此被迫演化、发展,来抵抗这些捕食者。

在陈中强看来,他们围绕本次大灭绝事件展开的研究工作,实际上涉及了一个更大的科学问题。“自欧洲有了自然科学以来,人们一直在讨论达尔文的进化论思想。其中涉及他的两个重要结论,我们通常强调的一个是‘自然选择、适者生存’,也就是生物对环境的适应;但他的第二个观点却常常被忽略,即生物变革也是促进生命演化的重要因素。所以回到科学家们争论了几百年的一个问题,生命从很小的微生物开始,一直到人类出现,为什么会越来越高级?是什么力量在驱动它的演化?我们可以看到,在大灭绝事件里,环境的压迫确实能促使生物本身发生变化,但中生代海洋革命发生在大约1.7亿年前,那时生物多样性突然爆发性增加,为什么?生物之间的竞争关系可能更为重要。”

自寒武纪以来,新物种出现、旧物种灭绝的故事,日复一日地重复上演。而二叠纪末爆发的这次生命危机,彻底改变了地球生物群落的面貌。不可否认,灭绝就是生命自然演化进程中的一环,如果没有灭绝,可能演化将不会发生。我们可能永远都无法了解它的全貌,但更具说服力的解释,才能帮助我们理解生命是如何经历这一道道阻拦,最终形成了眼前丰富多彩的世界。

(本文实习记者李一安亦有贡献) 生物湖北鄂