地球历史中的五次“生物大灭绝”

作者:万珊 时间:古生代奥陶纪末期,距今约4.45亿~4.43亿年

时间:古生代奥陶纪末期,距今约4.45亿~4.43亿年

在距今约4.45亿年时,地球迎来了一次大冰期,全球气温显著下降,海平面也随之迅速降低。在这种急剧变化里,浅海区首先受到了冲击,进而影响到深海,三叶虫、腕足类、珊瑚、笔石等海洋无脊椎动物均受到了重创。但此次大冰期持续不到200万年,气候开始回暖,海平面迅速升高,造成了局部缺氧的环境,侥幸躲过一劫的动物们刚适应了寒冷的气候,又再次遭受重创。这次奥陶纪末期的大灭绝事件,就在这样的两幕里令海洋中约80%的物种消亡。

时间:古生代泥盆纪晚期,距今约3.72亿年

时间:古生代泥盆纪晚期,距今约3.72亿年

发生在泥盆纪晚期弗拉斯期(Frasnian)和法门期(Famennian)之交的第二次大灭绝事件,又常被称为F-F生物大灭绝。由于鱼类的迅速发展,泥盆纪也被称为鱼类的时代。植物和随之而来登上陆地的动物,使得陆地开始呈现出欣欣向荣的景象。

但F-F生物大灭绝打破了这种繁荣。几乎同时,包括海洋和陆地上的全球生物都受到灾难性打击,约70%的物种灭绝,尤其是浅海底栖生物遭受重创,珊瑚、层孔海绵几乎全部灭绝,珊瑚礁生态系统全线崩溃。

不过,当全球浅海区生物惨遭重挫时,我国新疆沙尔布尔提山地区却是一个生物的“避难所”。古生物学家在该时期沙尔布尔提山地区的地层中发现了一片繁荣的浅海区生物群化石,其中又以单体珊瑚最为丰富、全球罕见。“避难所”的发现和深入研究,为我们进一步了解生物对环境变化的响应提供了绝佳窗口。

时间:古生代二叠纪末期,古生代和中生代的交界,距今约2.52亿年

时间:古生代二叠纪末期,古生代和中生代的交界,距今约2.52亿年

也称二叠纪-三叠纪之交生物大灭绝,是地质历史中规模最大、影响最深的灭绝事件,也是显生宙以来全球最大的灾难。这次灭绝事件中,海洋里约90%的生物和陆地上约70%的物种灭绝(根据不同的统计方式, 此数字会略有差异)。从奥陶纪开始逐渐建立起来、持续了两亿多年的“古生代演化动物群”被“现代演化动物群”挤出历史舞台。

目前,多数学者认为这场残酷的灾难是多种因素共同作用导致的。

时间:中生代三叠纪末期,距今约2亿年

时间:中生代三叠纪末期,距今约2亿年

经历二叠纪末的巨大灾难后,残存的生物逐步复苏,海洋中的无脊椎动物大换血,爬行动物在三叠纪发展迅速,陆地上开始进入爬行动物的时代。其中,部分爬行动物为了拓展更广阔的生态资源,还首次重返海洋,以鱼龙、鳍龙等为代表的海生爬行动物就此出现,在海洋里称霸一方。与此同时,陆生植物则由蕨类植物时代逐步转变为裸子植物的时代。

尽管如此,这些二叠纪末生物大灭绝中的残存分子,很多却最终难逃灭绝的宿命。三叠纪末期再次发生了大灭绝事件,海洋生物的灭绝率达到约55%,陆生爬行动物也受到了明显影响,许多大型两栖动物消失,但陆生植被在不同地区的情况却有着明显差别。

关于这次事件的成因,学界也存在分歧。有人认为起因是泛大陆的解体和中大西洋的岩浆活动,也有人认为是海平面大幅度升降所致。

时间:中生代白垩纪末期,中生代和新生代的分界,距今约6600万年

时间:中生代白垩纪末期,中生代和新生代的分界,距今约6600万年

“五次大灭绝”事件中,最独特、也最为大众熟知的一次是白垩纪末生物大灭绝。这场大灭绝让当时包括地球霸主恐龙在内的一大半脊椎动物都从地球上消失了。电影《侏罗纪公园》中的捕猎能手霸王龙、海中横行的沧龙、空中翱翔的翼龙等爬行动物,就是在这次大灭绝中永久退出了地质历史的舞台。同时,陆生植物也没能幸免,大部分裸子植物一蹶不振。

虽然大灭绝场景十分惨烈,但对生物界来说也并非全无好处。此次大灭绝里受到重创的爬行动物和裸子植物,正好为哺乳动物和被子植物腾出了充分的生态空间,也为新生代的生物大发展奠定了基础。

讨论这场大灭绝的形成机制,能发现大量“天外来客”留下的证据,但随着研究的逐步推进,研究者们更倾向于天体撞击只是导致这场悲剧的原因之一。真正的原因是地内因素(频繁的火山喷发、板块运动的加剧、气候环境的改变等)和地外因素(天体撞击、太阳活动等)的共同作用,这才最终酿成了这场灾难。

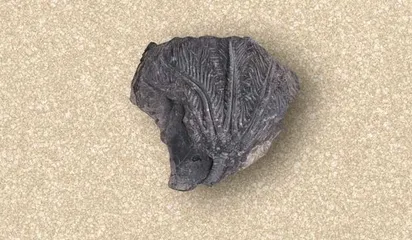

生物化石

生物化石