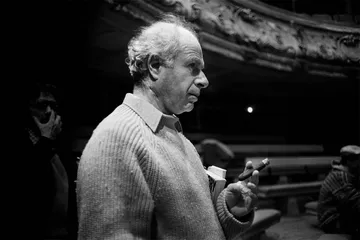

提问者彼得·布鲁克

作者:安妮 7月2日,英国著名戏剧导演及理论家彼得·布鲁克(Peter Brook)逝世,享年97岁。

7月2日,英国著名戏剧导演及理论家彼得·布鲁克(Peter Brook)逝世,享年97岁。

悲伤的情绪很快在中国戏剧界弥散开来。他实在太过有名,对戏剧略有所知的人都能随口背诵他在理论代表作《空的空间》开头写下的那句“我可以把任何一个空的空间,当作空的舞台。一个人走过空的空间,另一个人看着,这就已经是戏了”(此句引自2019年出版的最新译本,译者为王翀)。他的创作力非常旺盛,以至于我们常常忘记他已经是个年近百岁的老人了。今年4月,彼得·布鲁克在法国执导《暴风雨》,首演前,他在写给观众的话中说:“我们将再次一起探讨。”

彼得·布鲁克的遗作排演的是莎士比亚的最后一个剧本,这大概是属于大师们的戏剧性联结。而“探讨”是贯穿他整个创作生涯的中心词,也是彼得·布鲁克,这位20世纪世界戏剧的代表性人物,以毕生思索留给后辈们的一个答案。“空的空间”

1968年,也就是《空的空间》问世的那年,彼得·布鲁克在伦敦也排演过一版《暴风雨》。据当时的剧评记述,观众起初被邀请到脚手架上去看戏,演出过程中,演员逐渐填满了脚手架,于是观众不得不挪到别的区域才能继续看戏。

事实上,在《空的空间》里,彼得·布鲁克并没有对这个后来人尽皆知的术语做明确的阐释。但可以肯定的是,“空”是相对“满”而言的,针对的是当时延续自19世纪剧场结构和布景风格的“满的空间”。他提出“僵化剧场”的表述,在书里写道:“在剧场中,几个世纪以来都倾向于将演员置于遥远的距离,在一个五光十色、富丽堂皇的镜框式平台上,穿着厚底鞋,以此说服那些无知的人,他是神圣的,他的艺术是圣洁的。这是表现崇敬吗?抑或在这背后隐藏着一种恐惧,恐惧灯光太亮、距离太近就会暴露某些东西?今天,我们已经揭穿了这个骗局。”

在19世纪,科学的飞跃让人类对世界产生了新的理解,剧场也因此显现出愈渐借助物理确定性来表达具体与精确的时代特征。具有代表性的莫斯科艺术剧院就以在剧场复现现实形式与材料、完善功能细节和视觉幻觉著称于世。到19世纪末,象征主义者对剧场空间提出革新主张,他们认为舞台上“笨拙的现实”是艺术通向无限与永恒的障碍,主张“去物质化”,拒绝现实主义而渴望创造纯粹的美。

20世纪早期,一众先锋艺术流派推动着剧场由“满”至“空”的变化。这些变化不仅局限于舞台本身,对观演关系的挑战与重塑更为关键。深刻影响彼得·布鲁克艺术观念的探索者梅耶荷德进行过一系列创作实验,譬如将演区置于观众席中间,或在舞台上分割出一片观众区域,从而让演员与观众建立精神交流,把剧场中的每个人都变成神圣仪式的参与者。

彼得·布鲁克的“空的空间”并非横空出世的新概念,他在一定程度上延续着前人的现代主义探索,围绕僵化剧场、神圣剧场、粗俗剧场和当下剧场四个主题探讨理想剧场的形态。南京大学文学院副教授陈恬认为,这一探索的最终目标不是寻找某种替代性的设计美学,而是“创造一种新的剧场形态,以回应新的政治、社会和技术语境”。

正因如此,自1942年执导首部戏剧作品《浮士德博士》以来,彼得·布鲁克在创作生涯里几乎尝试了所有类型的戏剧,甚至包括歌剧、闹剧和即兴喜剧。他选择的剧作既包括莎士比亚作品(他是全球范围内最具影响力的莎剧导演之一),也包括古希腊的《俄狄浦斯》、写实主义的契诃夫戏剧、彼得·魏斯高度风格化的叙事体戏剧《马拉/萨德》等。彼得·布鲁克把“风格”视作限制,在他看来,只有摆脱固定风格的束缚,戏剧艺术才能不断向前发展。他一生创作的作品超过70部,观众很难从中归纳出统一的风格,但我们可以清晰地找到他探讨的主题。比如他轰动一时的《仲夏夜之梦》,剧中的每一条叙事线索都导向他想探讨的“爱”。

在彼得·布鲁克的观念里,一切戏剧形式不过是通过一个带有戏剧冲突的故事来反映现实。他在玛格丽特·克劳登所著《彼得·布鲁克访谈录1970~2000》中,把戏剧的功能总结为“揭示生活的真理,探索宇宙的秘密”。他认为,如果脱离时代,无法与当下产生共振,昔日再精彩的戏剧也会不合时宜。《空的空间》最后一章结尾,他说:“当你读到这本书的时候,它已经过时了……戏剧跟书籍不同,它有个特点:总可以重新开始。”

1985年7月,彼得·布鲁克在当代戏剧演出史上留下浓墨重彩的《摩诃婆罗多》在法国阿维尼翁戏剧节上演。作品在时空上先声夺人:演出场域是阿维尼翁市郊的一座采石场,时长超过9个小时。

1985年7月,彼得·布鲁克在当代戏剧演出史上留下浓墨重彩的《摩诃婆罗多》在法国阿维尼翁戏剧节上演。作品在时空上先声夺人:演出场域是阿维尼翁市郊的一座采石场,时长超过9个小时。

《摩诃婆罗多》是古印度的长篇梵文史诗,总篇幅逾20万行,它广泛流行于印度半岛和东南亚各地区,被视作当地宗教、哲学、历史、文化的百科全书。彼得·布鲁克的作品是一部由法国梵文学者让·克劳德·卡里埃尔改编而成的三部曲,描绘了史诗中两个具有表亲关系的家族之间的战争及战争带给世界的灾难。

彼得·布鲁克选择了采石场的一个巨大石崖,把天然景观布置成露天剧场。一片沙地就是舞台,小溪从沙地后流淌而过,成为未经雕琢的特殊布景。舞台中间有一个水池,两边的侧幕由砾石筑成,石崖则作为天幕。据阿维尼翁戏剧节官方资料,观众席是三面环绕的看台,每场演出可以容纳近千名观众。演出在入夜后开始,剧中的神话人物们在漫长的黑夜中厮杀。当晨曦穿过石崖时,死去的英雄们在天国获得新生,彼此间的宿怨烟消云散,新的白昼降临人间。

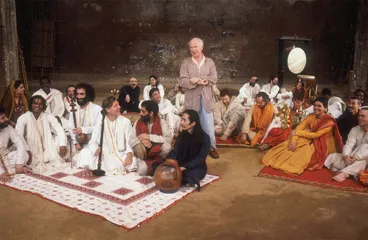

1970年,彼得·布鲁克在其执掌的巴黎北方布非剧院创立国际戏剧研究中心(International Centre for Theatre Creation,ICTC),不同文化背景的成员们共同研究世界各国各民族的多样戏剧形态。《摩诃婆罗多》会聚了来自欧、亚、非各洲16个国家和地区的演员,某种程度上,作品是对ICTC十余年来在语言、演员肢体、表演观念等方面的探索与实践成果进行的一次集中展示。从录像资料片段来看,讲述这个古印度故事时,创作者们并未对印度的民族姿态与情调进行简单模仿,而是在舞台技术的各个层面努力追求非地域化的中性风格。来自不同国家和地区的演员在演出中保留了各自原本的种族和文化特征。观众可以非常清晰地看到,彼得·布鲁克的跨文化探索是一种平等的对话,呈现多元文化和谐共生的面貌。

彼得·布鲁克曾在接受其研究者、学者大卫·威廉姆斯的访问时提到,创作《摩诃婆罗多》的动机是与观众探讨对世界处境的认识和对人类生存命运的思考。威廉姆斯回忆:“布鲁克相信,作为对一个处于分歧之中、正在走向自我毁灭边缘的社会观照,这部‘关于世界的伟大诗篇’向我们提供了对自身所处时代最为切近的神话学反思。”

因为《摩诃婆罗多》的演出反响太过强烈,后来的30多年里,学界对彼得·布鲁克的研究离不开跨文化、东方学、人类学等关键词。由于跨文化戏剧本就具有再度阐释的特征,彼得·布鲁克的创作又完全是从他的西方文化背景出发来理解印度史诗的,他于是面临“东方主义”的责难与争端:他究竟是在创造一个跨文化解读的范例,还是强势的西方文化对东方的又一次误读呢?

无论如何,《摩诃婆多罗》进行了一次大胆的跨文化尝试,抛出了当代剧场今天仍在面对的诸多问题。至于彼得·布鲁克对“人类普遍命运和当下处境”的思考与探讨,伴随时代发展,新的答案总会在新的历史阶段显现。

2019年的乌镇戏剧节,彼得·布鲁克当年的新作《为什么?》备受瞩目。能亲眼得见教科书上跨时代的大师在当下剧场中的创作,称得上是一次见证历史般的经历。演出只有70分钟,很多观众花在排队等现场票或到社交网络上求转票的时间远超于此。

2019年的乌镇戏剧节,彼得·布鲁克当年的新作《为什么?》备受瞩目。能亲眼得见教科书上跨时代的大师在当下剧场中的创作,称得上是一次见证历史般的经历。演出只有70分钟,很多观众花在排队等现场票或到社交网络上求转票的时间远超于此。

与近年纷至沓来的国际大戏相比,《为什么?》看似有些简单。全剧只有三位演员,踩在彼得·布鲁克晚期作品中屡次出现的一块客厅地毯上。演出开始,他们用幽默轻松、近乎日常聊天的语调幻想上帝在第七天创造剧场,继而提出了一系列关乎剧场艺术本质的问题:为什么是剧场?为什么要让生命与热情在此燃烧,而不是其他地方?剧场可以做什么?戏剧与生活的关系是什么?……演员们各抒己见,也把问题抛给观众。片刻后,演出进入第二部分:用讲述的方式与观众探讨俄罗斯剧场革命者梅耶荷德的殉难记。临近剧终,梅耶荷德的名句被再度重述:“剧场是危险的武器,决不能拿它开玩笑。它比火焰还危险,比火药更致命。”

跟随彼得·布鲁克多年的三位演员以松弛的表演状态,把梅耶荷德的悲剧故事讲得举重若轻,正如本雅明在《说故事的人》里提出的,叙述者若想让故事进入听者的记忆,就必须“要求一种越来越稀有的松懈状态”。但是,这出不断提问、叙述一个戏剧史故事却没有给出答案的小戏,并未展现出观众期待的那种“大师气象”。况且戏剧节的热闹气氛让人很难集中精神,冷静地思考剧场的本质。面对彼得·布鲁克作品的此次来访,怀揣崇拜走进剧场的部分观众委婉地用“大师老了”来表达心理落差。

2008年,83岁的彼得·布鲁克曾在瑞士苏黎世剧院排演过一部叫《为什么、为什么》的作品。舞台上只有一位女演员和一名乐手,两人在演出过程中直接与观众沟通,用他们的方式也讲了一遍梅耶荷德的故事。在“空的空间”发生即时的交流与对话,这是彼得·布鲁克晚期作品的特征。可以说,《为什么?》是对前作的延续和回应。同样的问题和故事,变换了时空、讲述方式、观众群体,抵达的是完全不同的终点。在彼得·布鲁克看来,开放是最主要的事。“剧场里的每一个人都在面对问题,同时也在寻找答案。而这些答案在本质上,只是新的问题。”在接受当年苏黎世剧院的采访时,他这样说道。

实际上,中国观众真正接触到彼得·布鲁克的导演作品时,他已经走过了创作生涯的鼎盛时期。2012年,关于背叛与惩罚的《情人的衣服》受邀参加林兆华戏剧邀请展,这是彼得·布鲁克的作品首次造访中国内地。2015年和2017年,相继有取材于法里德史诗的《惊奇的山谷》和精简自他本人名作《摩诃婆多罗》的《战场》来华巡演。连同《为什么?》,四个戏都只有少数几位演员,时长在一小时左右,在镜框式舞台演出。大师小品难免让人不满足,观众一边在他剧场创作的简约之美中感叹自己终于走近了“空的空间”,一边遗憾地对他那些著名的代表作充满遐想。

彼得·布鲁克无数次明确表示过他不喜欢被称作“大师”,比起那些花花绿绿的头衔,他更愿意被叫作“剧场里的提问者”。就像他无心将舞台打扮得复杂又精致,总试图拿掉一切多余的东西。对于中国观众而言,彼得·布鲁克的作品可能确实来得太晚了,提起他的时候,观众想起的是一个好奇心爆棚的老头,有好多“为什么”。如果没读过他那几本理论著作,我们很难想象他曾如何推动了剧场艺术的变革。

不过,也是因为这样,在中国的剧场里,如果愿意,观众可以轻易地冲破对“大师”的那些诸如深沉、厚重、严肃的刻板印象。正如林兆华导演所说,“丢掉理论书吧!”就在那个当下,坐在观众席,平视舞台,我们就能与彼得·布鲁克一起,向世界提问。

(参考资料:赵志勇:《东方的诱惑?——评彼得·布鲁克导演的〈摩诃婆罗多〉》,中央戏剧学院学报《戏剧》2003年第2期)