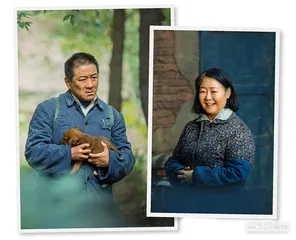

周父周母,温暖的“场”

作者:杨聃 《人世间》原著作者梁晓声说过,其创作初衷一方面为了致敬父辈“大三线”建设工人,另一方面为记录留在城市的普通劳动家庭里的“沉默一代”。就在我们透过再熟悉不过的烟火气和悲欢靠近“光字片”,靠近周家五口的时候,也靠近了那个时代背景下普通老百姓对生活本质的坚信。虽然街区脏乱,居住环境逼仄,“光字片”依旧培养出了品性良好的一代青年。

《人世间》原著作者梁晓声说过,其创作初衷一方面为了致敬父辈“大三线”建设工人,另一方面为记录留在城市的普通劳动家庭里的“沉默一代”。就在我们透过再熟悉不过的烟火气和悲欢靠近“光字片”,靠近周家五口的时候,也靠近了那个时代背景下普通老百姓对生活本质的坚信。虽然街区脏乱,居住环境逼仄,“光字片”依旧培养出了品性良好的一代青年。

也许是致敬父辈的缘故,周父周志刚被塑造得表面倔强而内心柔软,耿直得不失可爱。周母李素华则极力维系家庭的平衡,为老伴和孩子们提供弥足珍贵的情感支持。正如周志刚口中“做人,德行是第一位的”,严父慈母言传身教共同奠定了三个子女的善良底色。演员丁勇岱和萨日娜在接受本刊采访时,分享了他们对周父周母的理解和刻画。如山的父亲

起初梁晓声先入为主,认为他父母那辈人的形象该是消瘦的,但看了同样年龄的偏瘦的男演员,未见得有工人气质,穿上工作服也看不出有一身力气。再看丁勇岱演绎的周父,梁晓声感慨“真是一个有力量、能承担、如山的父亲形象”。

丁勇岱和导演李路是老朋友。进《人世间》剧组的时候,丁勇岱刚刚拍完《跨过鸭绿江》,为了饰演彭德怀增重了十多斤。“两个戏确实接得太紧了,我减不下来,强撑着上,外形这点是挺遗憾的。”丁勇岱说。头几场戏,他还难免流露出一点要指挥千军万马的气势。李路提醒道:“工人同志,请注意你的身形。”丁勇岱马上收一收,几天时间状态就调整回来了。

变成周志刚,丁勇岱经历了一点过程,好在这个角色对他来说并不陌生。

从读小说到看剧本,丁勇岱被很多场景和情节勾起回忆。“我生在那个年代,1969年小学都快毕业了,当时很多同学家的居住环境跟‘光字片’差不多。”他本人的成长经历也和剧中人物有相似之处。丁勇岱在山东出生,父亲是冶金部工程师,母亲是中学数学老师。他自幼跟随援疆建设的父母在内蒙古长大。“小时候,父亲就像周志刚那样,常年在外,我的成长期(小学和中学)只有妈妈在身边,与父亲聚少离多。”考入内蒙古戏剧学院表演系之前,丁勇岱当过工人,在武汉,住他对床的老架工脾气、性格都和周志刚有点像,恰巧也是一位八级工。

在丁勇岱看来,周志刚是那个年代千千万万个父亲的缩影,“用今天的话来形容——纯爷们”。即便他有点好面子、有点保守,还有点犟,也不影响他是一个明事理,意识到错误能立刻修正的人。女儿为了爱情远赴贵州,周志刚气了几年还是忍不住亲自去看看女婿的品性,一句拍案而出的“我告诉你周蓉,你可以不要我这个爸,但是我还要女儿”,道出了为父者的不忍心。“孩子再怎么错,父母总是要让步的,总不能失去那个疼爱的孩子吧。”丁勇岱带入式地为“自己”申辩,周志刚的话听着不那么顺耳,可他做的事还是挺“绵柔”的。

周志刚反对秉昆婚事的方式是斥责儿子;在了解郑娟为照顾家付出的辛劳之后,同意这门婚事的方法也是斥责儿子:“你那么有志气,怎么不敢娶人家!”不同意是骂,同意也是骂,被一些人解读为旧式的家长权威,丁勇岱认为不完全如此,“一切都出于爱,只是表达方法不够直接。我觉得是属于那个时代的,一种血脉里的东西。另外,周志刚为了国家建设抛家舍业,几年回不了一趟家,也养成了不善交流的性格”。

周家是一户极普通的人家,但从建房这点就看得出,周父是少有的具备前瞻意识的穷人。“光字片”原型“共乐区”,在哈尔滨是外省流民聚集的低洼地,一条京哈铁路将它和俄国逃亡者占据的高地分割开来。那些逃荒的农民就地取材,一间贴着一间盖起了容身的泥草房。初到的流民没打算长住下去,为了在漫长的冬季节约取暖材料,多数只盖了一间半房(一间住人,半间厨房)。周家是“光字片”唯一有两间房和院子的。想着站稳脚跟把父母从山东老家接过来,周志刚咬牙借高利贷,盖了两间有地基的房子。正要变卖传家宝还债的时候,抗战胜利,东北“光复”了,高利贷也就不必还了。

记得剧中一个闪回的片段:下雪天,邻居喊着大雪快把房子压塌了。面对秉义的担心,周母说:“你爸盖的房,结实着呢,踏实看书去吧。”对于家人来说,周父的存在就像“光字片”的老房子,历经风霜仍然坚挺,是他们几十年来的避风港。“尽管生活的环境那么艰苦,他还是用双手给家人盖了一座比别人都牢固的房子,在老伴和孩子们面前证明自己是一个了不起的丈夫,顶天立地的父亲。这对他来讲,也是一种精神上的满足。”丁勇岱说。

周父的另一个前瞻性就是支持子女多读书。当周蓉谈论自己的人生志向是考大学当教授时,周志刚和老伴都不知道教授是什么,一听女儿解释说是学问最高的,就斩钉截铁地表示“砸锅卖铁,爸也支持”。他相信命运是可以改变的,这一代改不了就下一代,下一代还不行就下下一代。如他所愿,秉义和周蓉都在恢复高考之后踏入北京大学,永远走出了“光字片”。

《人世间》整部剧中的人物命运都不免被时代洪流裹挟。对于周志刚来说,从农民变成新中国第一代建筑工人是他人生决定性的改变。

从1958年开始,作为中国经济史上一次极大规模的工业迁徙,“大三线”建设持续了整整20年。在此之前,由于地理和历史原因,中国的工业布局主要集中在沿海一带。“大三线”建设则从军事的角度,把全国划分为前线、中间地带和战略后方。就这样几百万工人、知识分子和解放军官兵,跋山涉水来到大西南、大西北,用十几年的露宿风餐,肩扛人挑,在人烟稀少的“不毛之地”建起了大中型工矿企业、科研单位和院校。剧中周志刚就是“大三线”建设工人中的一员,从东北迁到西南重庆驻守了19年,62岁时以八级工的身份退休。

从1958年开始,作为中国经济史上一次极大规模的工业迁徙,“大三线”建设持续了整整20年。在此之前,由于地理和历史原因,中国的工业布局主要集中在沿海一带。“大三线”建设则从军事的角度,把全国划分为前线、中间地带和战略后方。就这样几百万工人、知识分子和解放军官兵,跋山涉水来到大西南、大西北,用十几年的露宿风餐,肩扛人挑,在人烟稀少的“不毛之地”建起了大中型工矿企业、科研单位和院校。剧中周志刚就是“大三线”建设工人中的一员,从东北迁到西南重庆驻守了19年,62岁时以八级工的身份退休。

八级工是一种什么样的概念?现在的人可能已经很陌生了。打个比方,如果六级工就是武侠小说里的大侠,那么八级工就是像扫地僧一样的存在,那是当年很多技术工人的人生目标。在东北地区,从1950年开始就施行八级工资制,大概在1956年推及全国。在此之前,工资是以工分的形式计算。推行八级工资制之后,工资和技术级别挂钩。剧中提到,一级工每月工资是32元,八级工则是108元,换算成现在的购买力,相当于月薪一万到一万五。

丁勇岱说,从为数不多几场工地的戏,可以看出“八级工是周志刚用辛勤的汗水换来的”。工地出现渗水事故,周志刚指挥抢险,危险排除之后,还没等军代表表彰,他就默默地背身离开了。“这种淡泊名利、实事求是的品格在那一代老工人身上具有普遍性。”周志刚不仅对自己要求严格,对子女也是一样。看到秉昆把小家经营得井井有条,周父对升任副市长的秉义说:“人各有志啊,忙小家,忙大家,忙国家。可是重要的是,能不能忙出个道道。”那次交谈成为秉义的转折点,让他找到了用后半生去践行的使命。

与周父棱角鲜明的个性相对应,萨日娜扮演的周母李素华极尽温暖。“原著对周母的着墨不多,当然了,每个演员都愿意在一部戏中成为戏量最多的主要角色”,萨日娜说,“但《人世间》的配角都不是单纯在为主角服务,角色无论大小都有起承转合,命运的跌宕,无论是周父周母,还是‘六小君子’,每一个角色都在他应有的位置上,为整部戏的百转千回作出了贡献。”

与周父棱角鲜明的个性相对应,萨日娜扮演的周母李素华极尽温暖。“原著对周母的着墨不多,当然了,每个演员都愿意在一部戏中成为戏量最多的主要角色”,萨日娜说,“但《人世间》的配角都不是单纯在为主角服务,角色无论大小都有起承转合,命运的跌宕,无论是周父周母,还是‘六小君子’,每一个角色都在他应有的位置上,为整部戏的百转千回作出了贡献。”

一进到周家的内景里,她就被现场还原的细节“拉”回到六七十年代。从门帘、墙上的灰,到炉子和炉筒上接烟油的小罐子,再到席子和炕,炕上的小柜子和被子垛,目之所及,细致地还原了那个年代专属的烟火气。周母的日常,不是在灶台旁,就是在打扫、缝补。这些看似琐碎的事在家庭中不可或缺。多年来饰演妈妈的经历让萨日娜对四五十年前,女性在家庭中的默默奉献感同身受,“如果把家比作一棵树的话,母亲就是深埋在土里的根,而父亲是树干,孩子们是枝叶。根扎得越深汲取的营养才能越多,才能滋润着树干笔直挺拔,让枝头枝繁叶茂。母亲就是这样,她的爱笼罩着整个家庭。如果每个家庭都有一棵枝繁叶茂的大树,我们的土地上就会被森林包围,不再有荒漠”。

面对同一个问题,“周父周母对三个孩子的感情一样吗?”丁勇岱和萨日娜的回答近乎一致——对每一个孩子都爱,都是心头肉,没有厚此薄彼,但表现出来有区别。“这个区别不是我爱这个多一点,爱那个少一点。虽然周母也很爱秉义,但他不像秉昆一直在身边,跟她情感上很亲近。秉义走到了一个高度,妈妈已经够不到他了,是敬着他的。所以有一场戏,周母把老大忘了,这也是《人世间》要表达的一部分亲情原本的样貌。”萨日娜说。

周父和秉义也有一场父与子角色转变的心理刻画。周父说“人越老,越小”,在导演李路看来,这意味着一个时间节点,父亲要退出家庭管理的舞台了。家家都会遇到父辈在什么时候把接力棒顺意或违心地交给下一代,儿子强了,父亲一定高兴,同时也有失落。

剧中还有很多关于传承的象征性设置,比如周母给周蓉织的红毛衣。这个情节是萨日娜跟宋佳设计的。“我老觉得周蓉回来,她跟妈妈之间应该有一个别有意味的情感交融,后来跟导演商量,加了一个情节,就是给周蓉看红毛衣,红毛衣像是妈妈与孩子在血缘上的联结,无论女儿走多远,一针一线织的都是无尽的思念。”

《人世间》的拍摄期,演员们戏外也像一家人那样相处,彼此共融的氛围让萨日娜想到了《闯关东》。“那时候也是这样,去现场开心得不得了,就想今天怎么没拍我的戏呢。那种‘场’的流动是每一个人身上散发出来的温暖成就的,彼此情感交融在一起,呈现在屏幕里的戏就会特别黏乎,情感特别浓烈。十几年了,我特别期望再体验那种‘场’,直到《人世间》,大家瞬间达到了完全没有障碍的沟通,周家的亲情不是演出来的,而是自然而然流露出来的。”

“演员和角色是相互吸引、相互补充、相互成就的。”,萨日娜说。在《闯关东》中,她赋予了“文他娘”蒙古人的性格特点,保护每一个生命是蒙古文化最重要的传承,“在蒙古人的逻辑中,草是最大的生命,然后是羊,再然后是人。因为没有草就没有羊,没有羊就没有人,这是一个完全不同的生命观。当你把它放到人物上,这一点,就会让这个母亲非常闪光,她珍爱的是生命本身,不会因为地域或者生命形态而有所区分。”萨日娜感慨自己有幸碰到一个又一个从泥土当中生长出来的、鲜活的人物。

“我演过的妈妈都很相似,都有中华民族母亲的宽厚和伟大,只是她们之间的不同在于各自表达爱的方式。”萨日娜对那些角色如数家珍,除了《闯关东》,《我的孩子我的家》中的妈妈坚韧倔强,《母亲是条河》中的妈妈不畏坎坷,“她们身上都有很强的命运感,具备完整的故事性。但李素华身上没有,也恰巧因为李素华不具备命运感,观众更强烈地感受到她在琐碎的生活当中渗透的温暖和爱”。

让丁勇岱和萨日娜感到意外的是,观众觉得周父周母举案齐眉、相濡以沫的感情有点“甜”。丁勇岱站在周志刚的角度想,那代人的爱情更有责任感,“他之所以能踏踏实实在工地上,因为家里的老伴太让他放心了,两个人相互分担、相互维持生活”。萨日娜认为周父周母聚少离多,正因为思念的时间太长,见面时才会有一些生涩和娇羞。那个时候必须得接受两地相隔,周父周母不但接受了,还把等待团圆化为生活的动力。“这可能是老一辈人特有的能力,现在的年轻人稍微有一点不舒服,就开始相互指责。”

让丁勇岱和萨日娜感到意外的是,观众觉得周父周母举案齐眉、相濡以沫的感情有点“甜”。丁勇岱站在周志刚的角度想,那代人的爱情更有责任感,“他之所以能踏踏实实在工地上,因为家里的老伴太让他放心了,两个人相互分担、相互维持生活”。萨日娜认为周父周母聚少离多,正因为思念的时间太长,见面时才会有一些生涩和娇羞。那个时候必须得接受两地相隔,周父周母不但接受了,还把等待团圆化为生活的动力。“这可能是老一辈人特有的能力,现在的年轻人稍微有一点不舒服,就开始相互指责。”

听闻老伴瘫痪两年醒来,周志刚忙赶回家,小儿子在接他的路上表示,母亲虽然醒了但时不时犯糊涂,不一定能认出他。听了这话,周志刚第一反应是“不可能”,他嘀咕着:“我跟你妈结婚三四十年,统共在一起的时间也没几天,总想着往后退下来,回家安度晚年。不认识我了……”然后陷入沉默。周父周母相见时,一人只有一句词,层层递进的表演道出了尽在不言中的感动。丁勇岱拆解了那场戏的心路历程,“他试探地叫了一声,内心是忐忑的,当老伴认出他的瞬间,周志刚哭得像一个找到家的孩子”。

在丁勇岱的理解中,周志刚看起来什么都能撑着,但他最软的地方只会在老伴面前展露。“单独面对李素华时,周志刚的举动不是一个刚强的汉子,更像一个男孩。有一个镜头,他看到老伴的头发白了,那是充分展现丈夫对心爱之人的疼爱。多数情况下,像在火车站告别一样,他不能流露出伤感的东西。越需要控制的时候,越要笑嘻嘻的,把最温暖的东西留给对方。”

对于萨日娜来说,区别清醒和糊涂之间的度特别难把握,剧本里周母何时明白何时糊涂没有明确地写出来。“她的糊涂都在别人的嘴巴里,比如,孩子们对话里出现,妈白天还好,到了晚上就不大好……真正写到有妈妈的地方,几乎都是清醒的。”为此,萨日娜特意去询问原著作者梁晓声,对方一句话启发了她:很多耳朵不好使的,好听的都能听见,不好听的都听不见。“后来,很多在剧中周母该糊涂的时候就糊涂了,比如春燕跟她说些事儿,她不太想明白就糊涂了;郑娟受儿子的欺负,她就跟明白人一样开导郑娟。最后老伴即将离世,她又是最清醒的。”

周父周母同时离世的安排把整部剧的“泪点”推向了高潮。丁勇岱看到周志刚突发疾病的情节时,联想到自己的父亲。“我父亲病重时,他的大学同学都从外地来看他。分别时,父亲对每个人都说‘来世见了啊’,我妈和我听着特别扭,但是他自己就说,这还不是实话吗?这是实话。”所以丁勇岱用类似微笑的方式演绎周志刚的回光返照。

最后一家人躺在床上,按照剧本的要求演完了,导演没喊停,雷佳音顺势问了一句:“爸,咱们家你最喜欢谁?”之后丁勇岱的回答都是即兴发挥。“拍了那么长时间,我也是有感而发,想着家长马上就离开人世了,给孩子们留点温暖的东西吧。狐狸的部分有点像安徒生童话。说到那儿,我的眼泪有点止不住了,但还是控制着,不能让孩子们看见,最后露出微笑,离开人世。”

那场戏,萨日娜扮演的周母没有台词,她睁着眼睛,静静地听老伴和孩子们聊天。周母是清醒的吗?萨日娜的回答是肯定的。“看到很多观众留言,包括评论和弹幕,特别感谢观众,我们所有能够放在角色当中的情感表达,都被大家看见了,感受到了。那时候她是最清醒的。孩子们可能不知道,这是爸爸的回光返照,但是妈妈知道。她最后起身看了一眼老头儿,再回来那一瞬,我觉得她已经下定决心,‘你什么时候走,我就什么时候跟着你一起走,因为我们在一块儿的时间太短了’。”

那场戏,萨日娜扮演的周母没有台词,她睁着眼睛,静静地听老伴和孩子们聊天。周母是清醒的吗?萨日娜的回答是肯定的。“看到很多观众留言,包括评论和弹幕,特别感谢观众,我们所有能够放在角色当中的情感表达,都被大家看见了,感受到了。那时候她是最清醒的。孩子们可能不知道,这是爸爸的回光返照,但是妈妈知道。她最后起身看了一眼老头儿,再回来那一瞬,我觉得她已经下定决心,‘你什么时候走,我就什么时候跟着你一起走,因为我们在一块儿的时间太短了’。”

李素华端坐在遗体旁紧握老伴的手那部分,对萨日娜来说,只需要把控住呼吸就好,“但是把控呼吸真的太难了,尤其一听到他们哭,我的内心可澎湃了。拍摄时郑娟跑过来抱着我说,‘妈妈,您不要我们了吗?’她那个话一出来,我眼泪都快下来了。”接着周父周母遗体告别,原本拍的时候宋佳穿着红毛衣,跪下来说:“妈,您给我织的红毛衣我穿上了,您倒是起来看看我呀。”当时在监视器另一头的萨日娜看着,泪如雨下。“这些地方如果都保留的话,相信大家一定会哭得更厉害了。”

关于传承和延续,导演除了对红毛衣(母女之爱)做了呼应,还用了一个意味深长的镜头:周母临走前,把镯子盒放到了郑娟的枕头上,它犹如一根接力棒,象征着周家女人美德的传续。周母知道盒子是空的吗?萨日娜的理解是:“她相信镯子就在盒子里。但这么多年,她就没打开盒子看过吗?她一定是看过的。那你说她是糊涂还是清醒?这一份难得的糊涂多么有力量。”

周父周母,乃至所有主角配角,都在用潺如细流的方式诉说着平民走过的历史,那一段物质极其匮乏的岁月,正如《人世间》的主旨:“平凡中幽微之光闪耀,苦难中方显良知与担当。”

(本文图片由片方提供) 人世间父亲周蓉剧情片闯关东巴基斯坦电影萨日娜丁勇岱