陆庆屹 | 故乡是农耕生活的挽歌,也是精神世界的出口

作者:三联人文城市 在北京生活了33年的陆庆屹,始终没什么归属感。无论他的代表作《四个春天》,他关注的人事物,还是他向往的生活状态,都离不开故乡。尤其是祖辈生活的贵州罗甸,成了他的精神归处。

在北京生活了33年的陆庆屹,始终没什么归属感。无论他的代表作《四个春天》,他关注的人事物,还是他向往的生活状态,都离不开故乡。尤其是祖辈生活的贵州罗甸,成了他的精神归处。

每次回到罗甸,堂哥陆庆刚带领的聚居在山中的大家族,总在被日常琐事遮盖的心灵空间里,带给他温暖。而这种传统宗族的聚居模式,以及自在自足的农耕生活方式,正在城镇化发展中日渐瓦解。回望故乡,陆庆屹试图从中截取一些碎片,留下一点样本,毕竟这是现代生活中的一处小小奇迹。

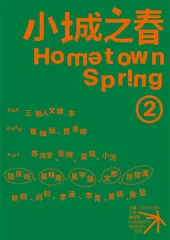

以陆庆屹关于罗甸的口述为开篇,三联人文城市和策展人崔灿灿共同发起的“小城之春”项目将正式开启第二季,我们将陆续发布五位共创人的创作——导演陆庆屹、建筑师吴林寿、艺术家葛宇路、艺术家文那、艺术家厉槟源,敬请关注。

口述 | 陆庆屹采访 | 贾冬婷整理 | 高敏三个故乡

说起老家,我会想到三个地方,一个是我出生的地方——麻尾,一个是我童年少年时生活的小城——独山,还有一个就是我父亲的老家,也就是我祖辈生活的地方——罗甸。

我和罗甸(罗甸县,隶属贵州省黔南布依族苗族自治州)的联系,主要是精神上的——我的这个“陆”姓从哪里来?我的祖辈来自哪里?“陆庆屹”这个符号自我出生后就一直伴随着我,这三个字已经刻在了我的意识深处,尤其是“陆”字,它会在我去追溯某种根源的时候,给我指明一个方向,那就是罗甸的陆氏山村。

我们的村子以前在一座像半球一样的山上,像是在荒滩上拱出来的球。后来要建水库,很多土地被淹掉了,贵州能盖房子的平整土地很稀少,附近没有整块的山头供大家整体搬迁,整个村子就给“肢解”了, 风流云散,大家就没法再聚居在一起了。

据说,我们那每一代都出秀才和举人,甚至状元,所谓“九个牛滚凼,代代出状元”。到了我爸那一代没有科举了,他就成了解放后最早一批大学生,村里的人一边做着很苦的工作,一边特别尊重文化人。

据说,我们那每一代都出秀才和举人,甚至状元,所谓“九个牛滚凼,代代出状元”。到了我爸那一代没有科举了,他就成了解放后最早一批大学生,村里的人一边做着很苦的工作,一边特别尊重文化人。

罗甸交通闭塞,教育也差,我爸喜欢读书,从小成绩拔尖,后来他就去旁边的惠水县读书,很快又第一了,他又不满足了,就跑到贵阳花溪的清华中学求学,当时那是贵州最好的中学。

后来,我爸大学毕业后分配到独山县工作,便在那里安了家。他晕车,每次坐车回罗甸都痛苦不堪,回去次数也不多,更多是老家的人来独山找他。我妈也特别喜欢罗甸。感觉陆家在外边的人都像风筝似的,尽管在远方,但心理上的联系不会因此就弱了,反而这绳子绷得更紧,收拢的力量更强。

我出生的地方叫麻尾(麻尾镇,隶属于贵州省黔南布依族苗族自治州独山县)。麻尾是一个很小的镇子,就一条街,但那条街很有意思,街旁有一条小溪,小溪和街中间是一排房子,是江南那种格局,也有石板路,后来我去江南的时候,就依稀觉得回到了童年。麻尾是布依族跟苗族聚居的小镇,我是布依族,有一些特别的风俗,会让我觉得跟同龄人不一样。

我出生的地方叫麻尾(麻尾镇,隶属于贵州省黔南布依族苗族自治州独山县)。麻尾是一个很小的镇子,就一条街,但那条街很有意思,街旁有一条小溪,小溪和街中间是一排房子,是江南那种格局,也有石板路,后来我去江南的时候,就依稀觉得回到了童年。麻尾是布依族跟苗族聚居的小镇,我是布依族,有一些特别的风俗,会让我觉得跟同龄人不一样。

我在独山生活了9年,在麻尾生活了6年,之后其实在北京已经待了33年了,但从没有固定的住处,总在飘荡的状态里,所以始终找不到归属感。

我回罗甸的次数很少,但老家在我的记忆里非常和美,我愿意深陷在其中。我们陆家人很温柔,没有那种长幼之间的等级,小孩很自由,大家都很随性。再加上我姓陆,整个村子至少几百人都姓陆,就好像有个象征历史的东西,经常牵绊着自己。

一旦在独山觉得不太顺利,我就不由想回罗甸,自由自在过一个暑假。在北京时,罗甸老家来了人,我就很欣喜,不管多远,都要去见他们,请他们吃饭,最后基本都大醉而归。那种感觉非常自在、轻松,这时我会觉得特别有归属感。

可能因为中国人的寻根意识,我总是会想自己来从哪来的,我的祖先从哪来的。追溯起来,我的祖先可能是幽州人,想起这些,我就觉得挺神奇,那时候根本没有路,祖先们穿什么,吃什么,一路荆棘,历经多少代人才走到了贵州,最终定居下来。这个时候,我就会在那条线上赋予更多与血脉有关的意义。

我对罗甸有一种深深的情感,说不上来具体是怎样一种依恋,但是只要想起老家的人,老家的山水,心里自然会涌起一阵暖意,那种温暖似乎自古就静静地存留在一个被日常琐事遮盖的心灵空间里,在注意力经过它的时候,会散发出一些力量。

我对罗甸有一种深深的情感,说不上来具体是怎样一种依恋,但是只要想起老家的人,老家的山水,心里自然会涌起一阵暖意,那种温暖似乎自古就静静地存留在一个被日常琐事遮盖的心灵空间里,在注意力经过它的时候,会散发出一些力量。

我最早的记忆,是脑子里模糊的几个影像,我去求证时,我妈说那是我半岁时,带我去罗甸的路上遇到了大雾。这些场景很模糊,但我会赋予它某种意义,认为罗甸在我的意识里是很强的。

罗甸的生活跟我日常生活差别挺大,那儿有一条非常清澈的河,很宽但很浅,大家把石头垒在上面当桥走,我就觉得特别美。大概4岁左右,爸妈开始让我读唐诗,诗里的某些意向给我的感觉和罗甸的场景是吻合的,所以我对罗甸的记忆都赋予了某种色彩,它跟我从其他地方获得的信息、跟我的记忆,都融合在一起,让我特别神往。

我没有在罗甸长留过,甚至到罗甸的次数都屈指可数。有几次是去过春节。小时候,没搬迁的时候,村里几百户人家,从大年初一开始,就排着队守在门口请我去吃饭。其实做的饭都差不多,基本都是杀了猪一锅炖,或者打点鱼。

我没有在罗甸长留过,甚至到罗甸的次数都屈指可数。有几次是去过春节。小时候,没搬迁的时候,村里几百户人家,从大年初一开始,就排着队守在门口请我去吃饭。其实做的饭都差不多,基本都是杀了猪一锅炖,或者打点鱼。

冬天鱼少,有的人家专门去河里打鱼来吃,他们说,你看你们家没鱼我家有,直接就拉过去,我刚动筷子,就又被拽走了。一天吃几十户,你能想象吗?这个感觉再也不会有了。

二三年级时,我过年回去了一趟。堂哥陆庆刚骑自行车载我去县城里买东西,自行车在那时是非常稀罕的东西,整个村就一辆,他去申请骑自行车带我出去玩,大家都很同意,所以这种珍贵的感觉在我心里才那么强烈。罗甸冬天很暖和,堂哥在路上还停下来带我去下河摸鱼,上陡坡时,他都让我坐在车上,自己推着走。

小时候,老家那里种甘蔗,拿来榨红糖,每家榨糖之后的甘蔗就堆在村里的一个大坝上,堆到有两个篮球场那么大,四五米高,小孩们就爬上去,在上面蹦床,钻到里面玩捉迷藏,有时候眼睛被戳到,也不当回事。哎呀,感觉太快乐了,真是野趣。

我觉得罗甸特别像《百年孤独》里的小镇马孔多,当然气质完全不一样,没有那么多爱恨情仇,反而很桃花源。

我觉得罗甸特别像《百年孤独》里的小镇马孔多,当然气质完全不一样,没有那么多爱恨情仇,反而很桃花源。

在与老家有限的接触里,我从来没有过陌生感,这很奇怪,我和众多的老家亲戚相互之间,并不是太了解对方具体的生活细节,却从来没有过一点不熟悉的距离感,大概是源于一种血脉共识的信任感深藏在意识里。所以,哪怕隔了多年未见,我与这些兄弟姐妹见面时,一点客套没有,就像天天一起抽烟打牌唱歌的玩伴,自然而然就聊起了家常,开开心心一起到山头水边瞎逛了。

我的家族一直保留着以前那种上古时期的生活经验。庆刚哥(陆庆屹的堂哥陆庆刚)那个家族的车都随便乱用,钥匙插在上面,大家随意开。他们住在半山上,那座山比对面的山高,一眼看过去就是对面的山尖,气象很开朗,每天起来坐在门口就看到远山,心情自然不一样。我觉得罗甸特别像《百年孤独》里的小镇马孔多,当然气质完全不一样,没有那么多爱恨情仇,反而很桃花源。

不像北京,你看那些高楼,挡着光,没什么风景,我有时候就挺厌倦的。所以罗甸对我来说,是内心的根源,我现在回去还能感受到那种小的时候被亲戚簇拥的感觉,很温暖。宗族生活

不像北京,你看那些高楼,挡着光,没什么风景,我有时候就挺厌倦的。所以罗甸对我来说,是内心的根源,我现在回去还能感受到那种小的时候被亲戚簇拥的感觉,很温暖。宗族生活

老家的人依然还延续着农耕生活遗留下来的大家宗族的生活方式,堂哥陆庆刚是这个家族的主心骨,瘦瘦的,但很有力,生理心理都很旺健,我很难想象,如果没有他,这个家族是否还这么紧密。

庆刚哥不是同辈中的老大,但最有担当,也最愿意担当。对他来说,让家族里的人开心是他最开心的追求了,为此他把所有的付出都当成了乐趣。会为了保留那种能把大家团拢在一起的生活方式不遗余力,因此现在仍然能看到那么丰富自然、原汁原味的农村生活。这样的生活,应该是比较完整的传统宗族生活的样本。

村子搬迁后,有条件的人家基本都搬到县城住了,可庆刚哥想让至亲的兄弟姐妹住在一起。他们在半山开出一片平地来,花了好几年建房子,房子盖了2000平米,门口的停车场也修了2000平米。他说以后小孩们会长大,也要买车,他已经考虑到20年后了。如今,五家人,30几口,每顿饭都一起吃大灶,室内摆不下就去室外,大家在棚子下吃饭,这不是挺浪漫吗?

庆刚哥性格像侠客,像金庸武侠里的大庄主,有人找他帮忙,他一定会帮。以前他在派出所当所长,后来觉得没意思,辞职了,开过砖厂,来北京碰过壁,开过民族服装厂,还在村里养过野鸭,一养就养一座山。

庆刚哥性格像侠客,像金庸武侠里的大庄主,有人找他帮忙,他一定会帮。以前他在派出所当所长,后来觉得没意思,辞职了,开过砖厂,来北京碰过壁,开过民族服装厂,还在村里养过野鸭,一养就养一座山。

我始终觉得他像个青年,转念一想,他都快六十了。他包揽家族里的事情,但并不觉得自己是家长。从前没有车,他扛着几十斤甘蔗走几里山路,看着小孩们吃,他就特别开心。为了大家吃鱼方便,他就弄了一个直径5米、深4米的大池子养鱼,没有水,就去别的山上引水,那工程量好吓人,搞了一年半时间。

我回老家时,特别怕他问我今天想吃什么,有一天他提到一种吃食,我听说过没见过,他二话不说就开车去了60公里外,弄了两斤回来。他享受这种被需要的感觉。我如果还拍纪录片,只想拍一个人,就是我堂哥,所有其他题材我都没兴趣了。

他身上,有我向往的一种中国人最理想的生存状态,无忧无虑。或者可以说,那种忧虑都是具体的、有根源的,没有那种莫名的忧伤,不像我们有时候不知道怎么突然就伤感了。比如有一次上坟,庆刚哥自己躲到竹林里流泪,老人去世已经二三十年了。他说当时突然想到自己小时候老人给他吃红糖时的音容笑貌,就哭了,说着说着他又笑了:“讲这些干什么,咱们煮汤圆吃去!”

我觉得这特别有意思,这样的人,确实只有在那种环境里、土地上才能生长出来。

堂哥是一个代表,家族里的每个人都对生活很热情,劳动对他们来说是享受,是乐趣。比如家族里有谁想吃粽子,大家就一起来包。说说笑笑,唱着歌,小孩在旁边绕膝跑着,打打闹闹,不像过去物资匮乏,得攒着糯米等着节日包粽子,现在想包就包了。

堂哥是一个代表,家族里的每个人都对生活很热情,劳动对他们来说是享受,是乐趣。比如家族里有谁想吃粽子,大家就一起来包。说说笑笑,唱着歌,小孩在旁边绕膝跑着,打打闹闹,不像过去物资匮乏,得攒着糯米等着节日包粽子,现在想包就包了。

他们其实没有更多跟现代社会联结在一起的东西,还是主要靠自己原有的生活经验活在这世上,如果没有这些事情,生活会很乏味,劳动是他们的精神出口之一。

有了网络后,生活条件好了,与外界的联结也打开了,他们的需求层次从物质层面提升到了精神层面,从“我要活着”,变成了“我在享受生活”。不过,物质条件再怎么改变,精神上的东西没有变。这里面有一种爱,是互相需要、互相尊重、互相获得的感情。

我后来一个人回去过两次,一次待了一个月,一次大概一周。2008年回去那次,堂哥他们刚盖了房子,还没通电,一看我来,叫了好多堂兄弟姐妹来吃饭。没有电,就从几百米外拉了电线,临时安上电灯,我们坐在还没装门的家里,吃饭喝酒聊天。

我后来一个人回去过两次,一次待了一个月,一次大概一周。2008年回去那次,堂哥他们刚盖了房子,还没通电,一看我来,叫了好多堂兄弟姐妹来吃饭。没有电,就从几百米外拉了电线,临时安上电灯,我们坐在还没装门的家里,吃饭喝酒聊天。

门外一堆人来看我。庆刚哥在我耳边说,刚刚堂姐亚妮来了,当时亚妮姐家离那里十几里路。那时没路灯,我借着天光追出去,依稀追出一里多地,边追边喊,前面终于有人回我了。亚妮姐就站在那,还背着小孙子。她说我就是来看一下你,看你好好的我就高兴,家里太远,现在太晚了,要赶紧回去,明天我再来看你。

亚妮姐比我大二十多岁,我们十几年没见了,她来回走了二十几里路,就为了在门口看我一眼。她说你赶紧回去,他们还等着你喝酒,我就回了,边走边哭。有时候想起这些,我就觉得不枉此生,被人这么惦记着,幸福啊!

一年端午,庆刚哥想让我爸妈去罗甸过节,来回车程将近400公里,我爸妈觉得不方便,说不去了。谁知他过几天提了一塑料袋粽子,开车送了来,挂在门口就走了,招呼也没打。

一年端午,庆刚哥想让我爸妈去罗甸过节,来回车程将近400公里,我爸妈觉得不方便,说不去了。谁知他过几天提了一塑料袋粽子,开车送了来,挂在门口就走了,招呼也没打。

我爸是他们那一代最后一个老人,家族里所有人都对他特别好。堂哥就说,你不要以为三叔三奶(我爸妈)只是你爸妈,老人是大家的,如果没有老人,我们就成了老人,以后我们孝敬谁去。我听了这话,当时就到门背后哭了一下。现在很难找到这种东西了,大家都住楼房,都在自己的小空间里玩,而他们那个大家族,还聚在一起。

这样的生活样本以后会越来越少,在社会学和人类学意义上,我想保留一点这种样本。

有时我想会想,像堂哥他们那样的生活方式,到了下一代,可能就逐渐瓦解了。

有时我想会想,像堂哥他们那样的生活方式,到了下一代,可能就逐渐瓦解了。

他儿子现在在贵阳工作,不确定还回不回去生活,假如他在贵阳结婚安家了,基本就不会回去了。他们不再需要农耕的方式去维持生活,下一代或者几代人,还是是否愿意以那样的状态生活,都未必了。

布依族的一些传统也在逐渐消失。布依族的语言讲起来像唱歌一样,比如“唆咪唆”是“放不放”的意思,我小时候觉得说话怎么能像唱歌,好土,后来到了北京,再去回顾过去,学着重新审视生活,才发现语言的美妙——普通话一停一顿的节律是一种感觉,布依族语言则是一种更流淌的感觉。

因为没有文字,布依族的语言正在逐渐式微。八音坐唱是布依族的传统音乐形式,通常是八个人,用八种乐器,围着一炉火唱到天亮,现在也很少见了。许多布依族节日,是好几个村在聚集在一起才产生的,现在也逐渐没了。它不是主流文化,逐渐被吞噬是可想而知的。

我就想,包括我们的下一代,陆家人逐渐到贵阳,甚至更远的成都、重庆、广州这些繁华城市生活之后,就再也不会有那种宗族式的生活方式了。

《四个春天》只是我们一个家庭的故事,社会背景没那么强,是相对个体的表达,而庆刚哥聚拢的大家族的故事,那种生活形态,更像是农耕生活的挽歌,真的再也不会有了。

《四个春天》只是我们一个家庭的故事,社会背景没那么强,是相对个体的表达,而庆刚哥聚拢的大家族的故事,那种生活形态,更像是农耕生活的挽歌,真的再也不会有了。

换一个角度,也可以说这是个小小的奇迹,没有被现代生活所诱惑。上次回家,我们一块去县城亲戚家,他们住在小区里,房子是复式的,还弄了旋转楼梯,庆刚哥却很鄙夷,他说走这种楼梯不头晕吗?这种生活对他来说太拘束,住在山上多好,出门就是大山。

在那里生活,盖房子、饮水和排污的问题比较困难,都要他们自己动手做。上次我回去,排水堵了,排水管是被水泥盖着的,他们就把厚厚的水泥打掉,挖出水管,再重新换上。大年初二一早开始就干这事儿,想到办法后就嘻嘻哈哈开始干活,大家就像在参与一个游戏,一项体育活动,太让人惊讶了。

有的时候,我挺厌倦现代社会。以前的人更像工具,就是社会的螺丝钉,完成自己的角色就完了。现在你还可以追寻点东西,挖掘出自己人生的更多可能性。但这东西到了一定程度之后,问题就会显现出来。比如互联网,最开始大家在共同的一个世界里互相探讨问题,去激发对方,去挖掘自己灵魂,慢慢到了一个峰值,接下来就变成了谩骂。我现在几乎不上网了,已经没有除了资讯之外的任何乐趣。所有东西可能都是这样,都在变化。

有的时候,我挺厌倦现代社会。以前的人更像工具,就是社会的螺丝钉,完成自己的角色就完了。现在你还可以追寻点东西,挖掘出自己人生的更多可能性。但这东西到了一定程度之后,问题就会显现出来。比如互联网,最开始大家在共同的一个世界里互相探讨问题,去激发对方,去挖掘自己灵魂,慢慢到了一个峰值,接下来就变成了谩骂。我现在几乎不上网了,已经没有除了资讯之外的任何乐趣。所有东西可能都是这样,都在变化。

一旦觉得涣散、沮丧、悲观时,我就越发觉得堂哥那样的人宝贵,就越发想回罗甸,去到活生生的人里边。

尽管不是每个人都出生于小城,但每个人内心里都有一座小城。存在于大城市和乡村之间的、参差多态的中小城市,因为流动速度慢,既能舒适地工作与生活,又能建立起亲密的私人关系,更有可能成为一种重建城乡连续体的纽带和中介。

尽管不是每个人都出生于小城,但每个人内心里都有一座小城。存在于大城市和乡村之间的、参差多态的中小城市,因为流动速度慢,既能舒适地工作与生活,又能建立起亲密的私人关系,更有可能成为一种重建城乡连续体的纽带和中介。

“小城之春”是三联人文城市联合策展人崔灿灿展开的城市项目,将目光聚焦于中国众多小城市的变迁。我们邀请了十几位生活在北上广深或是小城中的艺术家、建筑师、设计师、作家、导演、科学家、学者重返故乡,或是进入那些不为我们所知的小城变迁之中,呈现对于小城故事的全新理解和叙述。制作出的视频将陆续在三联生活周刊视频号及三联中读平台发布,后续还将推出“小城之春”主题展览。“小城之春”在春天开始,并在这样一个希望的季节持续生长。