把书店走遍

作者:德琨若鱼 大半年前我立了一个Flag:走遍城里的书店。周末不定期在这座城市走走,发现“隐藏”着的书店,从自己的视角拍摄、配以文字和音乐,制作成短视频,累积介绍了50余个读书场所,投放到某平台,参与全网分流量的竞争。

大半年前我立了一个Flag:走遍城里的书店。周末不定期在这座城市走走,发现“隐藏”着的书店,从自己的视角拍摄、配以文字和音乐,制作成短视频,累积介绍了50余个读书场所,投放到某平台,参与全网分流量的竞争。

电影《爱情神话》里两位男主讨论举办画展的场景,是在书店《一见》里拍的。书店借老洋房的布局,足有四层高,每层面积虽局促,但设计师用苏州园林一步一景的心思,将狭小的空间布置得目不暇接,再加上书中的广阔天地,满满地吸引着读客,每个位置都有一个读者。书店有“落座消费”的指示牌,咖啡、茶30元到50元不等,苦了店小二,需将饮品从一楼端到四楼。

这样的书店渗透在城市的毛细血管中,小巧精致。精致在于店主的设计,在于少且固定的人流量,在于店主爱书的坚守。而城市图书馆则是以“家长”的财力为市民提供一张书桌、一库书籍,早上9点开馆,若迟半小时则必然无座,你也不必等座,有座的读者是自备食物打算待到闭馆的。陶君在这座城市最大的图书馆旁买房,节约了一间书房的预算、节约了孩子外出报班读书的预算……附加值不可估算。

城市的魅力在于拥有这样的公共资源,不必占有,但都可以拥有。我也不愿独享,以短视频形式发布,但是流量惨淡、粉丝稀疏。平台大数据评估后,指导我“抓住前3秒的黄金时期”,不至于被滑走。我的垂直设计是这样的:封面统一黑底白字,白字是书店或图书馆名称,与书的白底黑字反转;背景音乐是我喜欢的《新世界第九交响曲》;视频从书店门面、布局、书籍、摆设、读者等角度取景融合;为了不被滑走,请了一名朗读者,读100字左右的书。四个元素:一本书、一家书店、一首音乐、一副嗓子。

发布视频后得到朋友的反馈有三种:第一,帮人卖书吗?短视频平台作为带货平台已是共识了。苦笑。第二,网出了一些心有戚戚焉的朋友。握手。第三,因为文字失去个别微信朋友,被拉黑。我选过王小波的文字——“傻大姐是个知识的放大器,学点东西极苦,学成以后极乐,某些国人对待国学的态度和傻大姐差不多。”两个微信朋友离我而去,一个是搞教育的,一个是搞国学普及的,不知是否与此有关。借此文申明,我写不出这样高级的话,我只是传播者。

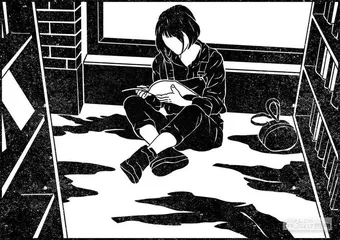

Flag立了,去书店容易,但是“走遍”是说不准的,因为越走越多。女儿在香港读书,按我的垂直设计拍了香港中央图书馆、诚品书店;侄女在北京,请她拍“模范书店”或其他,至今没有回音,不是一个读书人。 读书书店