圣像、抽象和影像

作者:张宇凌 基辅罗斯,是俄罗斯和乌克兰都不会否认,且一直在争夺继承权的文化祖宗。公元482年,基辅城建立。982年,首领弗拉基米尔使基辅罗斯成为欧洲最大的国家。更重要的是,他在988年迎娶拜占庭皇帝的女儿,接受希腊正教为国教,因此奠定了一个东斯拉夫民族的共同信仰。11世纪早期,雅罗斯拉夫大公把国境北推至波罗的海,南推至黑海。在基辅城留下了留存至今的两处伟大的宗教建筑:圣索菲亚大教堂和洞窟修道院建筑群。二者成为东正教神学教育和基辅罗斯文明发展的中心,也是基辅罗斯的视觉制品系统核心:圣像的制作和教学中心。围绕着“圣像”的生产和需求,民间的绘画和雕塑衍生出来,特别是家庭圣像(home icons)体系产生。

基辅罗斯,是俄罗斯和乌克兰都不会否认,且一直在争夺继承权的文化祖宗。公元482年,基辅城建立。982年,首领弗拉基米尔使基辅罗斯成为欧洲最大的国家。更重要的是,他在988年迎娶拜占庭皇帝的女儿,接受希腊正教为国教,因此奠定了一个东斯拉夫民族的共同信仰。11世纪早期,雅罗斯拉夫大公把国境北推至波罗的海,南推至黑海。在基辅城留下了留存至今的两处伟大的宗教建筑:圣索菲亚大教堂和洞窟修道院建筑群。二者成为东正教神学教育和基辅罗斯文明发展的中心,也是基辅罗斯的视觉制品系统核心:圣像的制作和教学中心。围绕着“圣像”的生产和需求,民间的绘画和雕塑衍生出来,特别是家庭圣像(home icons)体系产生。

圣像,从概念和语义上来说,是Icon,希腊语中的eikon。以罗马梵蒂冈为代表的西方天主教和以君士坦丁堡为代表的东方正教,他们对待圣像的方式是不同的。在耶稣基督的神人二性中,东方教会更加强调耶稣基督的人性,看重他的物理性存在,认为耶稣的人性使他可以承受苦难,甚至死亡,这正是他和世人之间类似的连接点,是他可以复活以拯救世界的前提原因。所以东正教强调受难,强调仪式中的物理性和身体性。他们认为神圣者本身就存在于圣像之中,圣像是体现“道成肉身”的最佳载体,圣像也是神圣的。

圣像作为艺术作品的类型,在公元6世纪的埃及,最早是用热蜡法绘制在木板上的。圣像的目的是让人们面对它们进行沉思,与神连接,所以背景往往简单抽象,不会分散观看者的注意力。其中的基督、圣母和圣人通常是正面像,以跟观者做眼神的交流。东正教徒笃信身体的接触十分重要,他们必须抚触和亲吻圣像。这个动作不仅在进教堂做宗教仪式的时候是必要的,在日常的祈祷中也需要得以执行。所以各种便携的圣像以及家庭圣像装置在接受了东正教的基辅罗斯开始盛行。

16世纪到18世纪,哥萨克的起义和统治下,信仰和乡村力量都得到进一步强化,也带动了圣像制作的高峰。哥萨克权贵的家中经常有可以媲美教堂的圣像。这个传统延续至今,乌克兰境内的圣像制作分为两类,一类是城镇中的圣像中心或者圣像制作学校,会成批量地生产系列圣像。其中有代表性的比如博里西夫卡(Borysivka),当地统一风格明显,圣像均用蔚蓝的颜色做底,人物描画精美,有微妙立体阴影,外框装饰金银箔片做的花和纸花,然后再用一个玻璃罩罩好。而波库迪亚(Pokkutya)和靠近罗马尼亚的布科维纳(Bukovyna)地区,则是另一类风格的代表,也就是民间的画师穿梭于不同的乡村,为人定制圣像,每幅都各具风格,他们也会在乡村集市上摆摊卖画。这类画作中人物都有巨大黝黑的杏仁眼,背景中常常充满自然中的动植物或者乡村生活场景,这些画师同时也是民间绘画传统的创造者。从这次被俄军烧毁的国宝级民间艺术大师玛利亚·普力马琴科的作品中,就一眼可见这样的传承。

家庭圣像的尺寸都不大,较长的边长不过60厘米左右,用菩提、松木或云杉等木板绘制。在一个基辅罗斯人的家中,正对入口的墙面夹角被称为“红色角落”(Red Corner),也就是悬挂圣像的角落。在斯拉夫的前基督教习俗中,红色代表吉祥。圣像要用白色织物映衬或装饰,用专门的小灯烛照亮。下方有时候会放置桌子以摆放仪式用品。因为家庭会不断地积攒不同的圣像,这个角落也可能发展成一整面墙,类似东正教堂里的圣像屏风。

许多乌克兰艺术家的起点都被笼罩在民间圣像的传统中:列宾(Repin)16岁开始画圣像。出生于莫斯科,在乌克兰长大,还在敖德萨做过水手的弗拉基米尔·塔特林(Vladimir Tatlin),第一份工作就是绘制圣像。他的同侪卡兹米尔·马列维奇(Kazimir Malevich)虽然没有正式成为圣像画师,却受到的影响最深,他自幼生长在父亲乡间的蔗糖种植园,被乡村的民间艺术和宗教艺术包围。

许多乌克兰艺术家的起点都被笼罩在民间圣像的传统中:列宾(Repin)16岁开始画圣像。出生于莫斯科,在乌克兰长大,还在敖德萨做过水手的弗拉基米尔·塔特林(Vladimir Tatlin),第一份工作就是绘制圣像。他的同侪卡兹米尔·马列维奇(Kazimir Malevich)虽然没有正式成为圣像画师,却受到的影响最深,他自幼生长在父亲乡间的蔗糖种植园,被乡村的民间艺术和宗教艺术包围。

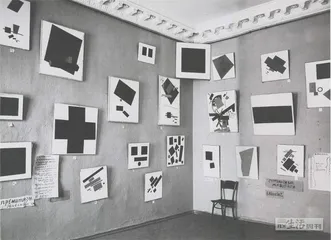

1915年,在圣彼得堡举办了群展:“最后一个未来主义展览:0.10”。马列维奇展出了他著名的《黑色方块》。《黑色方块》在艺术史上的地位常被批评家形容为“零绘画”,重新为艺术制定了某种出发点,标志着俄国先锋艺术家“超越了(当时被认为最先锋的)意大利的未来主义”。而我们这里要讨论的,是这个展览的策划和布展方式,完全来自基辅罗斯传统中的家庭圣像的布置方式。《黑色方块》被作为圣像,跨墙缝正中,高高悬挂在正对入口的“红色角落”。而这种乌克兰人的、基辅罗斯式的“跨缝挂角”,也成为布展史上的新起点。

1919年,马列维奇在莫斯科第十届国家展览目录上发表了《非客观世界》一文,强调非客观艺术,如何能够表现感觉而非物体,获得存在的本质。

“以至上主义之名,我理解了创作艺术过程中纯粹感觉的至高无上的地位……因此,对于至上主义者而言,再现的最恰当方式一直都是能够给予感觉表达最充分可能的方式,同时也是忽略事物日常表象的方式……”

这具有启示录方式的表达,强调通过肉身的感受,直接达到世界的抽象性和存在本质,不能说不是对圣像传统中的“道成肉身,肉身有道”以致敬。虽然马列维奇和所有支持共产主义理念的艺术家一样,明确反对宗教把艺术作为工具,但在同一篇文章中,他说无神论者也会,并且正在搜集圣像,因为其中有“艺术价值”。圣像传统,对视觉艺术工作者来说,超越了具体宗教信仰的问题,而是“艺术在世间有什么价值”的哲学问题。

和马列维奇同时被列为“乌克兰前卫艺术家”,最著名的是塔特林。塔特林1914年在巴黎参观过毕加索的工作室之后,就回来创作了一系列的“反浮雕”(counter-reliefs),用纸板、木材、金属、玻璃和石膏等材料做成的抽象雕塑。同样受邀参加这个“最后一个未来主义展览:0.10”,他设想的完全跟他的乌克兰兄弟马列维奇一样,也要在这个圣像角,做一个跨墙缝高悬的布展。但没想到,这个重要的位置,被马列维奇占据了。据说两位从圣彼得堡的“青年艺术家同盟”开始就一直交好的艺术家,为了抢占圣像角而互殴,导致友谊破裂,从此关系紧张。而且这个角落的占领,意味着马列维奇的“至上主义”一时间更为国际所认知。但塔特林依然坚持在其后的展示中,都将“反浮雕”作品做“圣像”式布展,它们的空间构造独特,用真实的工业感材料,却制造了永恒漂浮在抽象中的感受。塔特林也因这些作品奠定了更强大的反击基础,最终超越“至上主义”,使它成为一个从“未来主义”走到塔特林所创立的“构成主义”的过渡。

塔特林作为苏维埃教育委员会的一员,“十月革命”后完全投身于共产主义新生活的建设中,相信技术和工业的力量,认为艺术应该“进入生活”,带领一批艺术家放弃传统艺术形式,开始做功能性的设计工作。但“构成主义”主张艺术家独立于政党的观点被列宁否认,而且他们的设计过于抽象而无法被工人阶级理解,被认为是“颓废的形式主义”,绝大多数计划从来没有得到实际的大规模生产。1930年,许多当时的先锋艺术家,包括马列维奇、塔特林、罗琴科等工作的地方,至上主义和构成主义的重镇:莫斯科高等技术学院(Vkhutema)解散,1932年,官方规定:“社会主义现实风格为唯一合法的风格。”

马列维奇和塔特林,这两个分别创立了“至上主义”和“构成主义”的乌克兰人,在20世纪上半叶的遭遇,具有某种象征意义。他们具有哥萨克般迅猛的行动力,将艺术理念急速落实为作品和行为。他们都偏爱“抽象”,在表面上似乎反对“圣像”,但他们主张的风格,一方面剔除现实的噪声,另一方面包含纯粹的物理形式,以触发意识和感受,来直接对接超验的境界。他们出身于描画这类形象的环境,他们执着于争抢那个“至上”的角落,无不有一种源自东方基督教圣像系统中“道成肉身”传统的驱动力。

同时,这些作品也来自立体主义和未来主义,来自欧洲反对古典美学的现代美学革命,却并不能为无产阶级新社会的所需服务。如果说现代主义是资产阶级的乌托邦,共产主义是无产阶级的乌托邦,那么从“十月革命”后的苏维埃时代开始,乌克兰前卫艺术家的两个非凡的艺术主义,就落在了这两个乌托邦之间的飞地上。

《金融时报》于3月4日发表了弗朗西斯·福山的文章《普京对自由秩序之战》。这篇文章的内容不是我们此处要讨论的,我们关注的是它的插图,由摄影师哈里·米切尔(Harry Mitchell)提供。

《金融时报》于3月4日发表了弗朗西斯·福山的文章《普京对自由秩序之战》。这篇文章的内容不是我们此处要讨论的,我们关注的是它的插图,由摄影师哈里·米切尔(Harry Mitchell)提供。

这张照片无异于一个当代家庭“圣像墙”的再现。它巧妙地包含了家庭陈设中一面稍微突出的假墙,墙上半部的正中是一张东方风格山石的工笔画,旁边是一张富有波普艺术色彩感受以及欧洲现代主义传统构图的版画。工笔画比版画的尺寸偏大,而且更居中,但它们仍是整个构图中的主要背景。而构图偏下最亮的主体中心,是一台电视屏幕上普京正面发言的形象。前景中暗处可见书籍、茶几、信号盒,两旁有家居植物,类似圣像绘画的植物性装饰边框。而拍摄者提供的视角,就是一个我们的视角。我们坐在自己家里的沙发上,观看倾听各类媒体的布道,我们震撼、思考、焦虑、祈祷……希望能通过这些形象,看到一个超越性的未来。

照片是低调而开放的,对视觉制品敏感的人,立刻会发现它是一幅跟福山的文章完美契合的、有意为之的作品。而如果作品独立来看,把普京的形象置换为泽连斯基也完全生效和成立。

从“想象的共同体”(《想象的共同体:民族主义的起源与散布》,作者本尼迪克特·安德森)的角度来看,国家认同都需要神话和发明。但不论是988年,还是1991年,以及2022年,从圣像,到抽象,再到影像,如果从视觉体系的角度来检视这句话,确实可以看到,形象和权力,虚构和非虚构,历史和政治之间,如何在相互发力、促生和转化。 塔特林未来主义艺术图像马列维奇