赤壁之战:荆州棋局与英雄时代

作者:薛芃 最后一辆装满沙石的货运卡车开上了轮渡船,这是第六辆,前头还有两辆小型轿车。轮渡船正在等待着眼前航道的通畅,大约每40分钟往来一班。长江到了这里,衬着岸边的岩石崖壁,水有些浑浊,不如过城的江水整治后那般清透。江面上,一支货船的船队自下游至上游驶去,深灰色的船体扎在水中,前行得很缓。再远处的货船装载着红红绿绿的大集装箱,逆着船队交错而行。待它们都通过,这艘轮渡船才能过江。

最后一辆装满沙石的货运卡车开上了轮渡船,这是第六辆,前头还有两辆小型轿车。轮渡船正在等待着眼前航道的通畅,大约每40分钟往来一班。长江到了这里,衬着岸边的岩石崖壁,水有些浑浊,不如过城的江水整治后那般清透。江面上,一支货船的船队自下游至上游驶去,深灰色的船体扎在水中,前行得很缓。再远处的货船装载着红红绿绿的大集装箱,逆着船队交错而行。待它们都通过,这艘轮渡船才能过江。

江的北岸是乌林(现属湖北省洪湖市),南岸是赤壁(现属湖北省咸宁市)。古战场的旅游景区就挨着赤壁那边的码头,走几步便是,赤红色的石壁直白地指出了地名的由来。赤壁之战是寒冬时打的一场水仗,此刻初春料峭的江面,瑟瑟的江风与零度左右的气温,大抵与当时相似,可以想象,北方来的将士的确无法适应南方凛冽又潮湿的寒冬。

虽然现在学界对这块地方究竟是不是当年赤壁之战曹魏与孙刘联盟交战之处仍争议很大,但当地百姓不管,老一辈的人还是习惯叫这里原本的名字——蒲圻,蒲草的“蒲”,“圻”则是湖畔、曲岸之意。至少是从魏晋时期就有了蒲圻一地。1998年,蒲圻正式更名为赤壁市,这样就与古战场的连接更紧密了,旅游业得以发展。

这趟赤壁汽渡的线路已经开了三四十年,往来于长江两岸。从2020年1月1日开始,长江进入十年禁渔期,原本江面上繁忙的渔船不再,由于疫情,游船航线也基本关闭,如今江面上只剩下货船。汽渡线的西边,架起了一座赤壁长江大桥,2021年9月才开通。长江大桥的开通,意味着轮渡船也即将在赤壁这片江域上消失,迟早的事。

从地理上来说,现在提到赤壁,通常指两处:一是蒲圻赤壁,二是黄冈市黄州赤壁,也就是北宋元丰年间,苏东坡被贬至黄州时留下前后赤壁赋的地方。人们通常会将黄州赤壁解读为,苏东坡误把黄州当作了三国赤壁战场,因为岩壁都是红石,难以分辨,便在此感怀起来。如今黄州赤壁仍有一块大的卧石,传说是当年东坡先生卧看长江的地方。其他的建筑多是清代复修的,在上世纪20年代的老照片上,黄州赤壁仍是紧挨着长江,但现在江面已整体向黄冈对岸的鄂州推进了一段,黄州赤壁的崖壁不再紧挨着长江。

苏东坡认错情有可原,因为在长江中游两岸,赤色石壁是常见的景观。在三国之后的200年左右,南北朝时期刘宋人盛弘之写了一本地理专著《荆州记》,其中就写道:“蒲圻县沿江一百里南岸名赤壁,周瑜、黄盖此乘大舰大破魏武兵于乌林,乌林、赤壁其东西一百六十里。”这是在那场战役后,历史文献中关于赤壁古战场最早、最明确的论述,而后围绕着“赤壁战场究竟在哪里”这个问题,争论了千余年,直到今天。

盛弘之指出,乌林、赤壁之间相距160里,乌林在赤壁的上游,赤壁在乌林的东边,也就是说,乌林与赤壁不会是隔江而对的格局,它们之间这绵延百余里的江面与两岸可能都属于赤壁之战的战场。

但盛弘之所言也并非确凿。赤壁如此有名,却在最基本的地点问题上,无法达成共识,其中很大一个原因要溯源到《三国志》上。《三国志》由《魏书》《蜀书》《吴书》三部分组成,其中都提及了赤壁一战,篇幅与侧重点有所不用,但相同的一点是:都没有明确指出赤壁的具体位置所在,因为在三国时期,赤壁就并非明确的行政地名,只是个泛地理概念。陈寿在此埋下了一个“雷”,引出后世对于这场传奇战争无休止的争论。

但盛弘之所言也并非确凿。赤壁如此有名,却在最基本的地点问题上,无法达成共识,其中很大一个原因要溯源到《三国志》上。《三国志》由《魏书》《蜀书》《吴书》三部分组成,其中都提及了赤壁一战,篇幅与侧重点有所不用,但相同的一点是:都没有明确指出赤壁的具体位置所在,因为在三国时期,赤壁就并非明确的行政地名,只是个泛地理概念。陈寿在此埋下了一个“雷”,引出后世对于这场传奇战争无休止的争论。

如今,学界也更倾向于赤壁的战场并非如今的旅游景区所在地,或者说,并不局限在这个点上。首都师范大学历史系中国古代史教研室教授宋杰长期研究秦汉史和历史军事地理,经他考证,从乌林与赤壁山夹江之地往下游去,这段河道上曾经分布着若干沙洲,这对于当时的战争来说,是很重要的地貌特质。1800多年过去了,如今这些沙洲已经基本不复存在,长江的河道也在自然的作用下发生了一些轻微的改道。

在襄阳见到湖北文理学院襄阳及三国历史文化研究所所长叶植时,他很笃定地认为,现在的赤壁旅游景点并不是当年的古战场。因为这两地平地狭小,赤壁山的面积也不大,若想排开大规模军队,进行赤壁之战这样一场大战役几乎是不可能的,“这里不具备打仗的地理条件”。在他看来,由乌林向东,到如今武汉江夏区的赤壁矶与槐山矶一带,更符合赤壁战争的地理描述。而这里,也恰好在盛弘之所说的“一百六十里”之处。

在襄阳见到湖北文理学院襄阳及三国历史文化研究所所长叶植时,他很笃定地认为,现在的赤壁旅游景点并不是当年的古战场。因为这两地平地狭小,赤壁山的面积也不大,若想排开大规模军队,进行赤壁之战这样一场大战役几乎是不可能的,“这里不具备打仗的地理条件”。在他看来,由乌林向东,到如今武汉江夏区的赤壁矶与槐山矶一带,更符合赤壁战争的地理描述。而这里,也恰好在盛弘之所说的“一百六十里”之处。

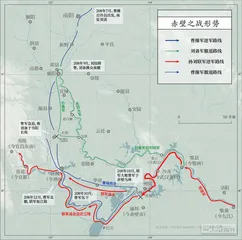

其实研究赤壁之战,找到一个确切的位置意义不大,只需要确定一点:在从洪湖乌林到武汉江夏的这一段长江上,1800年前发生过一场改变历史走向的战役。这场战役的核心也不只是在赤壁一段,而是当时的整个荆州。狭义上来说,赤壁之战或许只是曹操在乌林江面上的一场遭遇战,广义上来说,从208年秋曹操前往襄阳征伐刘表开始,这场战争就已经拉开了序幕。

生于155年的曹操,此时已53岁。8年前,曹操在官渡大败袁绍,成为各路诸侯中最大的一方势力。而这一年,刘备投奔荆州刘表,继续着他漂泊无所、野心无处安放的流亡生活。此后的7年中,曹操相继击败袁尚、高幹、乌桓等,在北方取得节节胜利。

生于155年的曹操,此时已53岁。8年前,曹操在官渡大败袁绍,成为各路诸侯中最大的一方势力。而这一年,刘备投奔荆州刘表,继续着他漂泊无所、野心无处安放的流亡生活。此后的7年中,曹操相继击败袁尚、高幹、乌桓等,在北方取得节节胜利。

时间来到了207年,曹操的人生几乎就要走到巅峰,他由北向南统一全国的野心正在急剧膨胀。事实上,这种膨胀是无可厚非的,在那时的战局里,没有任何一方的实力可以与曹操匹敌。大约就是在这一年,曹操写下了《步出夏门行》,也就是《碣石》诗。碣石在现在的秦皇岛一带,他在第一次沿海岸行军攻击踏顿及其联盟时登上的高大悬崖。他写下“烈士暮年,壮心不已”,奋进之心溢于言表,却又转而写下“养怡之福,可得永年”,希望在乱世之下得到一方内心的平静。曹操咏叹完命运无常之后,便迅速将目光聚焦在南下的荆州和危在旦夕的刘表身上,他开始一边巩固内政,调整改革,一边紧迫地训练水军。208年年中,曹操废除三公职位,恢复单一的丞相制,开启了“曹丞相”的时代。

与一路高歌猛进的曹操相比,刘备直到207年仍寄居刘表之下,手下除了几员忠勇大将和少量兵马之外,无固定城池,也无庞大军队,是三方势力中最弱的一方。另一边的东吴,经三代经营之后,已经稳固了江东后方,也逐渐平定了今云南、贵州一带的南方山越。这个时候,刘备最需要的是一位拥有长远眼光、为他提供战略部署的人物,这个人便是诸葛亮,而在东吴,扮演提供远景战略规划的人则是鲁肃。两人分别将刘备与孙权推向了联盟的统一战线上,来应对来势汹汹的强敌曹操。

诸葛亮的出现,是刘备谪居荆州几年中最大的收获,如果说再有一个收获,就是47岁的刘备生下了刘禅,这两件事都发生在207年。由于北方连年战乱,不少流民避难于荆州、益州、幽州等地,士人名流也逐渐汇集到荆州这个中心位置。诸葛亮本是山东琅琊郡人,后跟随叔父诸葛玄移居荆州,隐居在襄阳隆中。

隆中在襄阳城西郊,如今也是襄阳旅游业的一面大旗。且不论诸葛亮是否确切生活在这个位置,但幽静的山石竹林、远离尘世的环境,的确非常符合人们对于隆中和出仕前诸葛亮形象的想象。叶植指出,在当时的庄园经济下,诸葛亮的夫人黄月英祖上是荆州望族,其叔父诸葛玄也与刘表交情很好,诸葛亮虽然“躬耕于南阳”,但其实是荆州上层圈中的名士。

一直以来,人们都愿意相信三顾茅庐的真实性,这也是后来诸葛亮给刘禅《出师表》中写到的,《三国志》中也写了“凡三往”。然而复旦大学中文系教授戴燕在对《三国志》的讨论中指出,在魏国总不大有人相信刘备“知人待士”会有如此热忱,能够折节去拜见这位小他20多岁的诸葛亮。在曹魏郎中鱼豢编纂的《魏略》中就写道,是诸葛亮“北行见备”。无论如何,这时的刘备是求贤若渴的。

诸葛亮的一席“隆中对”论述,点燃了这个低落甚至有些泄气的刘备。诸葛亮建议刘备先抢下荆州和益州,与曹操、孙权三分天下,而后从荆、益出发,攻占中原。在此之后刘备及蜀国的发展中,诸葛亮的规划一一实现,但最终止步于两路进军中原。也正是因为“隆中对”中体现出的高瞻远瞩,让诸葛亮在三国时代一出场就与众不同,以至于后世在此基础上不断地修饰,“草草隆中对,后来语皆酬”“未出茅庐,已知三分天下”,诸如此类的称赞持续千余年,最终将他打造成为一个象征智慧与谋略的神话。

诸葛亮的一席“隆中对”论述,点燃了这个低落甚至有些泄气的刘备。诸葛亮建议刘备先抢下荆州和益州,与曹操、孙权三分天下,而后从荆、益出发,攻占中原。在此之后刘备及蜀国的发展中,诸葛亮的规划一一实现,但最终止步于两路进军中原。也正是因为“隆中对”中体现出的高瞻远瞩,让诸葛亮在三国时代一出场就与众不同,以至于后世在此基础上不断地修饰,“草草隆中对,后来语皆酬”“未出茅庐,已知三分天下”,诸如此类的称赞持续千余年,最终将他打造成为一个象征智慧与谋略的神话。

如今客观地回看“隆中对”,或许也存在漏洞。华中师范大学历史系教授赵国华是研究兵学史的专家,在他看来,对于蜀汉政权来说,“成也隆中对,败也隆中对。如果说隆中对是千古绝策,显然有些夸大了”。赵国华认为,首先跨有荆益的难度很大,因为荆州和益州之间隔着崇山峻岭,也就是巴地,连接这两个板块的只有长江,和一些山间小道,从古至今这两个地方就很难构成一个整体,若想将这两地合二为一控制,就必须多倍付出代价,这是地理上的缺陷;再说之后的两路出兵,诸葛亮指出一旦天下有变,荆州、益州分别出兵,但这个前提必须是两路都是强兵,否则就应该集中优势兵力,以免事倍功半,因为通常来说,战争的成败建立在绝对优势大败绝对劣势的基础上,偶然性并不普遍存在;第三在于之后与东吴的外交关系,对于东吴来说,要稳固长江下游南岸的扬州,那么下游的长江北边和西边的荆州就格外重要,可以说,荆州是东吴的“核心利益”,那么诸葛亮向刘备建议,既要跨有荆益,又要修好孙权,这样的联盟必然是暂时的,难以长期维系,争荆州是迟早的事。于是也便有了后来的荆襄之战与夷陵之战,刘备最终在与东吴争荆州的战争中败下阵来。

看出三分天下的并不只诸葛亮一人。早在200年,也就是官渡之战那一年,鲁肃经周瑜引荐见到孙权,两人“合榻对饮”,鲁肃就向孙权指明了天下局势。陈寿写道,鲁肃认为汉室不可能再复兴,曹操也不可能一下子就消灭,对于孙权来说,“唯有鼎足江东,以观天下之畔”。后来,裴松之在为《鲁肃传》作注时指出,最终刘备决定与孙权共拒曹军,也依赖于鲁肃的谋略。

看出三分天下的并不只诸葛亮一人。早在200年,也就是官渡之战那一年,鲁肃经周瑜引荐见到孙权,两人“合榻对饮”,鲁肃就向孙权指明了天下局势。陈寿写道,鲁肃认为汉室不可能再复兴,曹操也不可能一下子就消灭,对于孙权来说,“唯有鼎足江东,以观天下之畔”。后来,裴松之在为《鲁肃传》作注时指出,最终刘备决定与孙权共拒曹军,也依赖于鲁肃的谋略。

鲁肃是最被《三国演义》小说歪曲的人物之一,这是一个不争的事实。赵国华指出,鲁肃对于东吴主要有两大贡献。一是在孙权继承了父兄大业之后,鲁肃为其提供了一套开国方略,也就是“合榻对饮”时的谈话,可以称之为“吴门对”,或者叫作“榻上策”。鲁肃认为眼下的东吴需要分三步走:第一步是保有江东,一定要把江东经营好,这是东吴的根据地;第二步放眼长江,稳固江东之后东吴需要做的是西进,而不是北伐,因为一旦北伐,打的就是汉朝廷,名不正言不顺,就成了汉贼,只有往西打,无论是刘表还是刘璋,攻伐的就是地方政权,既名正言顺又有实力去攻伐,从而占据整个长江流域;第三步才是北进中原,拿下了长江之后,就有了更充分的北伐的能力和时间。根据鲁肃和诸葛亮分别规划的远景来看,蜀汉与东吴之间必然会产生矛盾,矛盾的焦点就在长江全局上,荆州就成了双方的必争之地。

鲁肃的第二个贡献在于东吴势力还比较有限的情况下,提出与刘备联合,双方各进一步,而后在赤壁之战之后,又将江陵暂借给刘备,退守一步,以此来抗御北方曹操的威胁,这一点在之后的荆襄之战中就可以看出。因此在正史的记载中,鲁肃颇有谋略,且是侠义之士。

在诸葛亮与鲁肃两位的指点之下,刘备和孙权都将目光锁定在荆州。当然,不同的是,刘备与刘表是皇亲关系,虽然自刘表去世后,他的两个儿子刘琦与刘琮如当年的袁绍之子一般内乱不断,刘备依然可以在旧荆州部队中得到一些人马为己所用;而东吴与刘表的世仇,自孙坚在刘表之将黄祖的暗箭下身亡之后,就已被凿死。因此,刘备和孙权都觊觎荆州,却是在不同情感驱使下的相同政治诉求。北方中原那里,曹操南下取荆州的野心也人尽皆知。三方的较量一触即发。

为什么是荆州?怎么打荆州?从地图上可以清晰地看出,荆州位于东汉版图的中心位置。汉代自武帝起,依据《禹贡》和《职方》里的“九州”,将京畿地区之外的疆域重新划分为13个刺史部,这就是汉代的“十三州”。到了东汉,十三州的划分与西汉略有不同,但大体上相似。荆州夹在东扬州与西益州之间,范围大致是现在的湖北、湖南全境,以及河南南部,甚至一度扩大至贵州、广西、广东境内。但主体仍是湖南、湖北,又由于向北邻着司州、豫州和雍州,如今湖北境内的荆州领土便是重中之重。

为什么是荆州?怎么打荆州?从地图上可以清晰地看出,荆州位于东汉版图的中心位置。汉代自武帝起,依据《禹贡》和《职方》里的“九州”,将京畿地区之外的疆域重新划分为13个刺史部,这就是汉代的“十三州”。到了东汉,十三州的划分与西汉略有不同,但大体上相似。荆州夹在东扬州与西益州之间,范围大致是现在的湖北、湖南全境,以及河南南部,甚至一度扩大至贵州、广西、广东境内。但主体仍是湖南、湖北,又由于向北邻着司州、豫州和雍州,如今湖北境内的荆州领土便是重中之重。

192年,刘表被授予荆州牧,直到208年去世,这16年他对荆州的统治通常得到这样两个评价:一方面他的政治野心远不如曹操、袁绍或是刘备,他也不想把自己搅进混乱的战局中,也有人认为这是刘表治下军事能力较弱的体现;另一方面,虽然刘表自保意识很强,但这种姿态能保得荆州的相对完整和平静,在他的治下,荆州成为北方大族和学者们的避难之所,也并非易事。207年到208年,刘表的身体状况已经非常糟糕,65岁在当时已是高龄,两个儿子的明争暗斗使得荆州局势变得更加摇摆。

208年8月,刘表去世,刘琮获得继承权。9月,曹操就亲率主力军挥师南下,来到了荆州边境。根据澳大利亚历史学家张磊夫的分析,这时的曹操本可以坐观刘琮、刘琦两子的争斗,就像当年袁绍死后他的儿子们内斗消耗一样,但是曹操却急于南下,最大的不同就是:刘备的存在。

曹操大军的第一站是襄阳。襄阳是刘表及刘琮的首府,隔着一条汉水,北面便是刘备驻军的樊城。如今的襄阳依旧保留着古城的格局,这个格局自刘表任荆州牧始,经历朝历代的修缮与复建,一直沿用至今。古城三面城墙,北面则临着汉江,隔汉江而望即是樊城。值得一提的是,襄阳古城的护城河非常宽,最宽处能达到250米,平均宽度也有180米左右,在这样的护城河和汉江的保护下,自古涉及襄阳的战争都流行一个说法:铁打的襄阳,流水的樊城。而且樊城在江北,再往北连着南阳是一马平川,又有唐白河连通,易攻难守;对面的古襄阳城则是面水背山,多了几层保护的屏障。在1949年之后,襄阳更名为襄樊,但“襄樊”这个地名仅使用了60年,到了2010年襄樊又更名回襄阳。

曹操大军的第一站是襄阳。襄阳是刘表及刘琮的首府,隔着一条汉水,北面便是刘备驻军的樊城。如今的襄阳依旧保留着古城的格局,这个格局自刘表任荆州牧始,经历朝历代的修缮与复建,一直沿用至今。古城三面城墙,北面则临着汉江,隔汉江而望即是樊城。值得一提的是,襄阳古城的护城河非常宽,最宽处能达到250米,平均宽度也有180米左右,在这样的护城河和汉江的保护下,自古涉及襄阳的战争都流行一个说法:铁打的襄阳,流水的樊城。而且樊城在江北,再往北连着南阳是一马平川,又有唐白河连通,易攻难守;对面的古襄阳城则是面水背山,多了几层保护的屏障。在1949年之后,襄阳更名为襄樊,但“襄樊”这个地名仅使用了60年,到了2010年襄樊又更名回襄阳。

现在的襄阳虽然在湖北境内,但这座城市的气质却更像是一座北方城市。襄阳的方言与河南话的口音很像,往北便邻着河南南阳,它是荆州最北边的门户,也是现在湖北最北边的门户。宋杰指出,在古代大规模的进攻作战中,正确地选择交通道路是保障获胜的必备条件。战时的主攻路线需要有良好的通达性,既能够迅速将数以万计的军队送到前线,又能保证后勤补给的道路通畅。满足以上条件连通中原与南方的路线主要有三条,即东、中、西三路,襄阳一路正是中间这条最便捷的路线。一旦襄阳的门户打开,曹军将沿着现在207国道的路线长驱直入,到达江陵(现荆州市),深入荆州的中心地带。

历史的确就是这么发展的。从襄阳到荆州,曹操打得极其顺利,几乎不费什么力气。先是刘琮没有任何抵抗地投降,以曹操的性格,对投降的人自然是看不上,他一边对此愤怒,一边坐享着新得来的领土和刘琮属下投降的一部分兵力,又迅速整装,在长坂坡困住了南逃的刘备人马。

长坂坡的位置,多数人认为在现在的当阳市。市区里的长坂坡公园里,赵云救阿斗的塑像威风凛凛地立在中央,张飞喝断长坂桥的纪念亭也在近郊,但真正值得看的是关陵——埋葬关羽身体的陵墓,关羽败走麦城之后身首异处,最终在这里悲情落幕。当阳这块土地,从208年到220年,两度与蜀将命运密切关联,从刘备败逃在长坂坡走投无路,到关羽的兵败被擒,从刘备后来得荆州到失荆州,从三国鼎盛时期的意气风发到悲怆无情,这座小城看尽了历史的流转。不过,也有人认为长坂坡不在现在的当阳境内,而在当阳东边荆门的南郊,有一处岳飞抗金的古战场遗址附近。

长坂坡的位置,多数人认为在现在的当阳市。市区里的长坂坡公园里,赵云救阿斗的塑像威风凛凛地立在中央,张飞喝断长坂桥的纪念亭也在近郊,但真正值得看的是关陵——埋葬关羽身体的陵墓,关羽败走麦城之后身首异处,最终在这里悲情落幕。当阳这块土地,从208年到220年,两度与蜀将命运密切关联,从刘备败逃在长坂坡走投无路,到关羽的兵败被擒,从刘备后来得荆州到失荆州,从三国鼎盛时期的意气风发到悲怆无情,这座小城看尽了历史的流转。不过,也有人认为长坂坡不在现在的当阳境内,而在当阳东边荆门的南郊,有一处岳飞抗金的古战场遗址附近。

如今的湖北省,北有襄阳,西有宜昌,东有武汉,再东边一点是黄冈和鄂州,中部则是荆州,这几个城市将湖北撑成一个稳固的三角形,把守着各个方位。在三国时代,这样的格局就已经形成,构成荆州要地的核心区域。这几处中心都有一个相同的地理特征,即双城夹江,襄阳北有樊城,南有襄城,中间是汉江;黄冈和鄂州对江而峙,宜昌、武汉皆是如此。双城夹长江,这样就能牢牢地控制住江水要道,扼住航道,关键时候可以封锁江面,占据战争的主动权。在几十年之后西晋灭吴的时候,当时吴国的都城在现在的鄂州,当时称武昌,为了抵抗西晋的军队,吴军就用了铁链锁江这一招,可终是抵不住灭亡的命运。

这几处城市之所以重要,不仅因为双城夹江的重要位置,更是因为它们各自处于地理板块的连接处。宜昌连接荆州与巴蜀,襄阳连接荆州与中原,武昌连接荆州与吴越,类似这样的板块连接处,在战时是军事要地,和平年代通常就是经济发达的地区,一直到现在,这几处都是湖北的经济重镇。在三国那个年代,武昌一带本是落后之地,随着后来吴越地区的发展,邻近的武昌才逐渐被带动起来,否则就不会有“宁饮建业水,不食武昌鱼。宁还建业死,不止武昌居”的民谣了。

曹操带着自己的主力军部队和陆续收编来的刘琮的部队,《三国演义》小说里号称80万大军,这是一个非常夸大的数字,史学界通常认为曹操的军队约有22万至24万人马。这也是《三国志》里认可的数字,其中《江表传》里写道,周瑜跟孙权说,曹操来信说带了水兵步兵80万,不过是虚数,吓唬人罢了。经周瑜统计之后,曹军大约有十五六万人,但也因长期行军疲惫不堪,另有刘琮的兵马七八万。宋杰在研究中写道,需要强调的是,学者尹韵公曾指出,周瑜的统计是指曹军拥有的全部兵力,而不是指赤壁的参战兵力,全部兵力与参战兵力是两个完全不同的概念。因此,在减掉沿途派遣的其他兵力之后,真正投入到赤壁之战的兵力应该不足20万,这样周瑜才敢说用5万人应对就够了,最终周瑜这边直接参加到赤壁之战的部队大约在3万人。即便是3万对十几万,也依旧是一场大规模的战争了。

曹操带着自己的主力军部队和陆续收编来的刘琮的部队,《三国演义》小说里号称80万大军,这是一个非常夸大的数字,史学界通常认为曹操的军队约有22万至24万人马。这也是《三国志》里认可的数字,其中《江表传》里写道,周瑜跟孙权说,曹操来信说带了水兵步兵80万,不过是虚数,吓唬人罢了。经周瑜统计之后,曹军大约有十五六万人,但也因长期行军疲惫不堪,另有刘琮的兵马七八万。宋杰在研究中写道,需要强调的是,学者尹韵公曾指出,周瑜的统计是指曹军拥有的全部兵力,而不是指赤壁的参战兵力,全部兵力与参战兵力是两个完全不同的概念。因此,在减掉沿途派遣的其他兵力之后,真正投入到赤壁之战的兵力应该不足20万,这样周瑜才敢说用5万人应对就够了,最终周瑜这边直接参加到赤壁之战的部队大约在3万人。即便是3万对十几万,也依旧是一场大规模的战争了。

从襄阳到江陵,再顺着长江经洞庭湖到乌林,曹操大概完全不会想到,他的高歌猛进将要在这里止步。

在诸葛亮和鲁肃的合力相互游说下,孙刘联盟达成。在整个赤壁战争中,这两位最大的作用也就在于此,真正在战争中起到主力作用的则是东吴的大都督周瑜。和鲁肃一样,由于文学的过度渲染,周瑜也是一个总被误读的角色。

历史发展到了狭义的赤壁之战这里,很多学者都认为这是曹军在乌林江域的一场遭遇战,来得猝不及防。这场战争的过程并不复杂:曹操水军从江陵出发,沿江而下,在赤壁一带遭遇到周瑜的水军,后撤退到北岸的乌林,与周瑜军隔江对峙。但这时,曹军中已有瘟疫蔓延,再加上北方将士无法适应长江的水战和寒冬中阴冷的江面,他们用绳索将船舰相连,来稳固船体的平衡。而后黄盖诈降,带着10艘小船打头,船上装满浸满油脂的干柴,再用布盖好,大战船的舰队随后,直冲向曹营舰队。在毫无防备的情况下,舰船点燃,由于冬至时节的东南风起,火势迅速蔓延到整个舰队,曹营很快就变成一片火海,曹操败退得迅速且惨烈,甚至没有一点喘息的机会,他不得不沿途弃掉尚在的战船,以最快的速度向江陵撤去。

在前期数月的大捷之后,曹操气势正盛,他万万没有想到,失败来得如此突然。叶植在谈到整场赤壁之战时是这样形容的:“对于曹操来说,赤壁之战是一场拥有声势浩大的开始,却虎头蛇尾的结束的战役。”

至于千百年来为人津津乐道的庞统连环计,诸葛亮草船借箭、借东风、三气周瑜,关羽义释曹操这些桥段,基本上都是后世的虚构。通常说《三国演义》七分真、三分虚,但在赤壁之战这一段中,大概只有三四分真、五六分虚,大的框架为真,各处故事细节、人物夸张和失真的个性多半是虚。

在这里,有必要再详细讨论一下当时的水战是如何进行的。与陆战相比,水战的次数少得多。湖北社会科学院研究员夏日新指出,在冷兵器时代,水战中并没有气势恢弘的炮火相攻的场面,大部分就是船舰在长江上逡巡,士兵拿着冷兵器上船作战。

在这里,有必要再详细讨论一下当时的水战是如何进行的。与陆战相比,水战的次数少得多。湖北社会科学院研究员夏日新指出,在冷兵器时代,水战中并没有气势恢弘的炮火相攻的场面,大部分就是船舰在长江上逡巡,士兵拿着冷兵器上船作战。

通常的水战作战方式是,大船撞击小船,使其沉船,或者小船逼近大船,上船近身对战。常见的一种大船是楼船,最早在汉代就已出现,即多层或有高起的船头或船尾的战船。小船对大船有一个优势,就是可以趁其不备,抵近攻击,用火攻或是抵近射箭。以上这些水面上的基本对战,威力都不算大,大多数谈论到水战,其实还是把船舰当作一种运兵的工具,将兵士运送到岸边陆地上,再进行更复杂的对战。

《三国志·吴书》中写道,赤壁之战中曹操用的战舰叫“蒙冲斗舰”。根据208年黄祖被孙权击败的描述,一艘“蒙冲”能载千人,一旦在船上使用弓箭,其他船只就难以接近,因此是“可以被用作浮动堡垒的大船”,而不是突袭的轻型船。当时的陆战中已经出现抛石机,比如官渡之战中就出现过类似的霹雳车,但在水战中有关投石机的记载还比较少。张磊夫指出,一般而言,此时的中国舰船没有有效的撞击手段和大量炮火,通常是不能相互摧毁的。

《三国志·吴书》中写道,赤壁之战中曹操用的战舰叫“蒙冲斗舰”。根据208年黄祖被孙权击败的描述,一艘“蒙冲”能载千人,一旦在船上使用弓箭,其他船只就难以接近,因此是“可以被用作浮动堡垒的大船”,而不是突袭的轻型船。当时的陆战中已经出现抛石机,比如官渡之战中就出现过类似的霹雳车,但在水战中有关投石机的记载还比较少。张磊夫指出,一般而言,此时的中国舰船没有有效的撞击手段和大量炮火,通常是不能相互摧毁的。

水战与陆战不同,水战对天时地利的要求可能更加苛刻。从历史上在长江发生的水战来看,从下游往上游打还能取胜,几乎是不可能的,如果能取胜,则说明下游一方的绝对水战能力,其中有两场重要的战役,一是岳飞抗金中的洞庭湖水战,另一是朱元璋打陈友谅的鄱阳湖之战。赤壁之战亦是如此,孙刘联盟的水军由长江下游而上,在赤壁一带击败气势正盛的曹军。

不过,水战中最厉害的武器还是火,如果没有黄盖的火船,赤壁之战的胜负还很难说。有关火攻,在《三国志》里写得不多,而在《资治通鉴》里记述得比较充分,说黄盖的船距离曹军二里多远的时候,各船同时点火,火烈风猛,船走如箭,把北边曹军的船全烧光了,还蔓延到岸上的军营。不一会儿,烟雾和火焰布满天空,曹操的人马烧死、淹死的不计其数。

在这场做足了铺垫却草草收尾的大战中,另外不能忽视的一点是孙权的决策力。孙权顶着东吴内部以张昭为首的老臣的压力,答应联盟,风险之大也是可见的,因为当时的曹操已经拿下了荆州,令大多数江东人望风畏惧。当时的孙权只有26岁,意气正盛,虽然诸葛亮的游说令他兴奋,但他依然很保守地说道,不可能举全吴之力。他在等待从柴桑归来的周瑜的支持。当孙权、周瑜、鲁肃这三位决定联盟之后,在长江的中游,周瑜在赤壁与曹军激战,而在长江的下游,孙权亲自率军攻打合肥,试图在后方牵制曹操兵力,分散其注意力,这也是他作为年轻的主公睿智的一面。

现在想寻找1800年前华容道的一点点踪迹,几乎是不可能的。我们开着车跟着导航,地图上唯一与历史上真实的华容道相关的地方,大概只有一个叫“华容古道碑”的地标。沿着小道七拐八抹,来到一个叫作上车湾镇的地方,放眼望去,一眼可以望到天边的平坦的田地和村庄,以及眼前的这个石碑。当地人说,旁边有个村子叫“曹桥村”,这大概是如今遗留下的唯一与三国有关的线索了。

现在想寻找1800年前华容道的一点点踪迹,几乎是不可能的。我们开着车跟着导航,地图上唯一与历史上真实的华容道相关的地方,大概只有一个叫“华容古道碑”的地标。沿着小道七拐八抹,来到一个叫作上车湾镇的地方,放眼望去,一眼可以望到天边的平坦的田地和村庄,以及眼前的这个石碑。当地人说,旁边有个村子叫“曹桥村”,这大概是如今遗留下的唯一与三国有关的线索了。

在《三国志》中,有关赤壁之战的论述并不算多,甚至在写曹操的《魏书·武帝纪》中几乎没有提及,现在知道的对赤壁之战史实的记录大多来自《吴书·周瑜传》。陈寿在写每位人物的列传时,通常还是择其光鲜与胜利的时刻记录,因此他把赤壁之战的主要记录放在了周瑜的篇章,意味着这是一场以周瑜所率军队为主导的胜仗,而在《魏书》和《蜀书》中写的篇幅都不大。

陈寿在《魏书·武帝纪》中并未提及赤壁之战,但后来的裴松之在补注的时候却记述了曹操败走华容道的一段。曹军溃败后,军队的士气跌落谷底,曹操不得不快速撤退。陈寿写道:“公船舰为备所烧,引军从华容道步归,遇泥泞,道不通,天又大风,悉使羸兵负草填之,骑乃得过。羸兵为人马所蹈藉,陷泥中,死者甚众。”曹操一行人狼狈而归,道路泥泞崎岖,甚至无路可走,人马又有陷入泥滩中的危险。

现在通常认为,华容古道是从乌林到江陵的直线陆路,也就几乎是现在的荆州与武汉之间,如果走陆路就要经过古云梦泽的核心地带。学者梁敢雄、王中柱曾在研究中指出,从江陵到江夏,沿途水网密布,沼泽丛生,正当云梦泽区中最难通行的地段,自古以来就被兵家视为行军必须避开的禁区、绝地、死地。

现在通常认为,华容古道是从乌林到江陵的直线陆路,也就几乎是现在的荆州与武汉之间,如果走陆路就要经过古云梦泽的核心地带。学者梁敢雄、王中柱曾在研究中指出,从江陵到江夏,沿途水网密布,沼泽丛生,正当云梦泽区中最难通行的地段,自古以来就被兵家视为行军必须避开的禁区、绝地、死地。

先秦时期,在江汉泥沙的填充下,原本布满水网沼泽的云梦泽已经开始变为平原-湖沼形态的地貌景观,平原逐渐增多,湖沼逐渐减少。到了秦汉,云梦泽的汉江北岸已成平陆,西汉时云梦泽主体被挤迫到当时的华容县境内,多以沼泽形态为主。到了曹操乌林败走华容道的时候,这一带虽然仍是沼泽,但尚可通行,只是非常难走。败走的曹军就是在这种长途的泥沼中逃回了江陵。

现在去附近的村镇,新建的小区前的广场上,能看到写着“放曹坡”的雕塑,塑的是义士关羽,自然不是狼狈的曹操。人们愿意选择相信,曹操是被关羽放了一马的,在这将近2000年来,被塑造成“神”的是关羽,而非其他三国里的人。从襄阳开始一路南下,所到城市或乡镇,我们看到的关羽塑像不下10处,没有一位三国人物能取代关公在人们心中的位置。

话说回来,宋杰认为,曹操败走华容道向北撤退的这条路线,他是极为不满意的。一则是路况泥泞,极为难走,二是由于前线与后方基地距离太远,粮饷、兵员和装备都难以及时补给到位。清代王夫之也曾在论述赤壁之战曹军形势时指出,曹操当时与袁绍在官渡之战的处境相仿,都有粮饷远途运输上的困难,而对手的后勤供应则较为便利。反观吴军,说他们“粮运于无虑之地”,凭江而守,越守反而兵越多,粮越充足,士气也会越来越高涨。因此,后方与前线的运输不便也是曹操兵败赤壁的重要原因之一。自此,他再也没有以荆襄地区为主要战场作战过,也再也没有率大军经此途径向孙刘两家重新发动进攻。败走华容道成为他一生中的至暗时刻。

赤壁惨败之后,曹操必须立刻退回北方大营,稳固住后方。虽然在撤退途中,他令曹仁镇守江陵,但很快他的长江前哨就岌岌可危了。赤壁之战后的一年多,曹仁放弃江陵向北撤退。张磊夫写道,这样的结局与最初曹操南下进军及接受刘琮投降的时候相去甚远。在此之后的几年,淮河与长江之间一直是南北双方的前线,总有些消长变化,但并没有质的改变。“曹操对荆州大部分地区的短暂控制被打破,他不得不面对两位正在壮大的对手,长江下游的孙权和长江中游野心勃勃的刘备。他将不可能像控制北方那样支配中国南方,魏国的武装部队也再未渡过长江。”

在通常说的三国三大战役——官渡、赤壁、夷陵之中,赤壁的流传度最广,每个人都能说上几句有关赤壁之战的故事,对其中出现的人物点评一番。这场战役的文学色彩远远超过了它的历史色彩。从苏东坡对赤壁的感怀到《三国演义》用了整整八回——以“诸葛亮舌战群儒”为始到“关云长义释曹操”结束——来写这场赤壁之战,罗贯中把它塑造成了三国时代的巅峰。夏日新分析道,因为在赤壁之战这个舞台上,为人熟知的三国人物恰好一一出场,《三国志》中所言不多,在给小说提供了框架的基础上,又留出了足够多的发挥的空间。再加上这是一场以少胜多的经典战例,充满了传奇色彩,罗贯中就花了很大力气来打造这一场战争,将其塑造成为经典。

在通常说的三国三大战役——官渡、赤壁、夷陵之中,赤壁的流传度最广,每个人都能说上几句有关赤壁之战的故事,对其中出现的人物点评一番。这场战役的文学色彩远远超过了它的历史色彩。从苏东坡对赤壁的感怀到《三国演义》用了整整八回——以“诸葛亮舌战群儒”为始到“关云长义释曹操”结束——来写这场赤壁之战,罗贯中把它塑造成了三国时代的巅峰。夏日新分析道,因为在赤壁之战这个舞台上,为人熟知的三国人物恰好一一出场,《三国志》中所言不多,在给小说提供了框架的基础上,又留出了足够多的发挥的空间。再加上这是一场以少胜多的经典战例,充满了传奇色彩,罗贯中就花了很大力气来打造这一场战争,将其塑造成为经典。

一个有意思的事是,在这一路走过的与三国历史相关的地标中,几乎都是兴修或复修于明清时期,像是东坡赤壁、古隆中,位于当阳的关陵、长坂坡,等等。或许是由于《三国演义》小说的流行,以及访古的热潮,明清时代对三国推崇备至,试图还原出那个时代理想中的三国。而我一路上所见真实的地貌再次印证一点:《三国演义》小说里有关赤壁之战的描述虚构居多。

一个有意思的事是,在这一路走过的与三国历史相关的地标中,几乎都是兴修或复修于明清时期,像是东坡赤壁、古隆中,位于当阳的关陵、长坂坡,等等。或许是由于《三国演义》小说的流行,以及访古的热潮,明清时代对三国推崇备至,试图还原出那个时代理想中的三国。而我一路上所见真实的地貌再次印证一点:《三国演义》小说里有关赤壁之战的描述虚构居多。

真正的三国时代,严格来说应从220年曹操去世、曹丕称帝算起,直到这时汉王朝才被取代。而后刘备与孙权相继称帝,到了孙权称帝时已是229年。因此从群雄逐鹿到三国鼎立,从“群”到“三”,再到魏灭蜀后剩下魏吴对峙的“二”,最终西晋灭吴的“一”,从多路诸侯到区域性统一,再到全国性统一,在这个时期中,三国都同时存在的时间是220年至263年这43年,三分天下某种程度上也浓缩在三分荆州的争夺中。

赤壁之战正是三分天下的开端。从前对于赤壁之战的评价,一个常见的说法是:这一战役确立了三国鼎立的局面,三国历史从此开始。而更确切的说法应该是:赤壁之战为三国鼎立创造了条件。从赤壁之战开始,曹操不再南下,刘备拥有荆州尚未攻下益州,孙权稳住江东又渴望让刘备归还荆州,一切争夺似乎才刚刚开始。

在这场战役中,三方在战争中发挥的作用相对均等,虽然曹操兵力更占上风,但从战役的推进和几方斡旋的过程来看,各方都重要。这一年,诸葛亮、周瑜、孙权都是意气风发的年轻人,而曹操和刘备已是半百之人,所以也有人将赤壁之战看作一场代际更迭的战争。从此曹操走向晚年人生,诸葛亮正式登上历史舞台,成为三国中后段的主角,刘备打下益州之后关羽失了荆州。自荆襄之战起,三国向着悲情的结局走去,人物的光芒也暗淡许多。而赤壁之战将这些人的耀眼时刻会聚到一起,让这一年充满了戏剧性。

一位采访对象讲述道,如果曹操没有在乌林遭遇赤壁之战,如果他一路都高歌猛进拿下荆州,或者如果孙刘没有联盟,没有诸葛亮和鲁肃的策略与游说,也许就没有后来的三分天下,或许曹操就可以一鼓作气统一南北,也就没有后来司马氏家族的西晋了,统一可以来得更早一些。可历史上分分合合是常态,这段统一的时间长,那段可能分裂的时间也就长,历史不会改写,即便改写也是殊途同归。

(主要参考资料:《三国志》,[晋]陈寿撰,[宋]裴松之注,中华书局2011年版;《三国兵争要地与攻守战略研究》,宋杰著,中华书局2020年版;《国之枭雄:曹操传》,[澳]张磊夫,江苏人民出版社2018年版;《〈三国志〉讲义》,戴燕著,生活·读书·新知三联书店2017年版;《湖北三国文化调查》,夏日新著,湖北人民出版社2017年版) 荆州襄阳之战三国赤壁长江大桥鲁肃英雄时代赤壁之战孙权周瑜刘备曹操诸葛亮咸宁市三国人物三国赤壁古战场三国志蜀国江陵